芜湖的清晨总是带着水汽,青石板路上还凝着露珠。

十三岁的张玉良被舅舅拽着胳膊,踉踉跄跄走在巷子里。

她的布鞋已经磨破了底,每走一步都能感觉到地面的冰凉。

“你这丫头片子,别给我哭丧着脸!”

舅舅不耐烦地扯了她一把,“要不是你爹娘死得早,我何至于!”

张玉良低着头不说话。

自从母亲去世后,她在舅舅家做了五年粗活,洗衣服、劈柴、喂猪,手上全是茧子。

今天天没亮舅舅就把她叫起来,说要带她去个好地方。

青楼的朱漆大门在晨光中格外刺眼。

老板捏着她的下巴左看右看,嗤笑一声:“这丫头嘴唇厚,脸盘大,以后也成不了美人胚子。”

“您行行好,收下她吧,烧火做饭都行!”

舅舅搓着手,眼睛却一直往账房的方向瞟。

最终,张玉良被两石米的价格卖进了这个吃人的地方。

舅舅接过钱袋时,甚至没回头看她一眼。大门关上的瞬间,她听见自己心里有什么东西碎了。

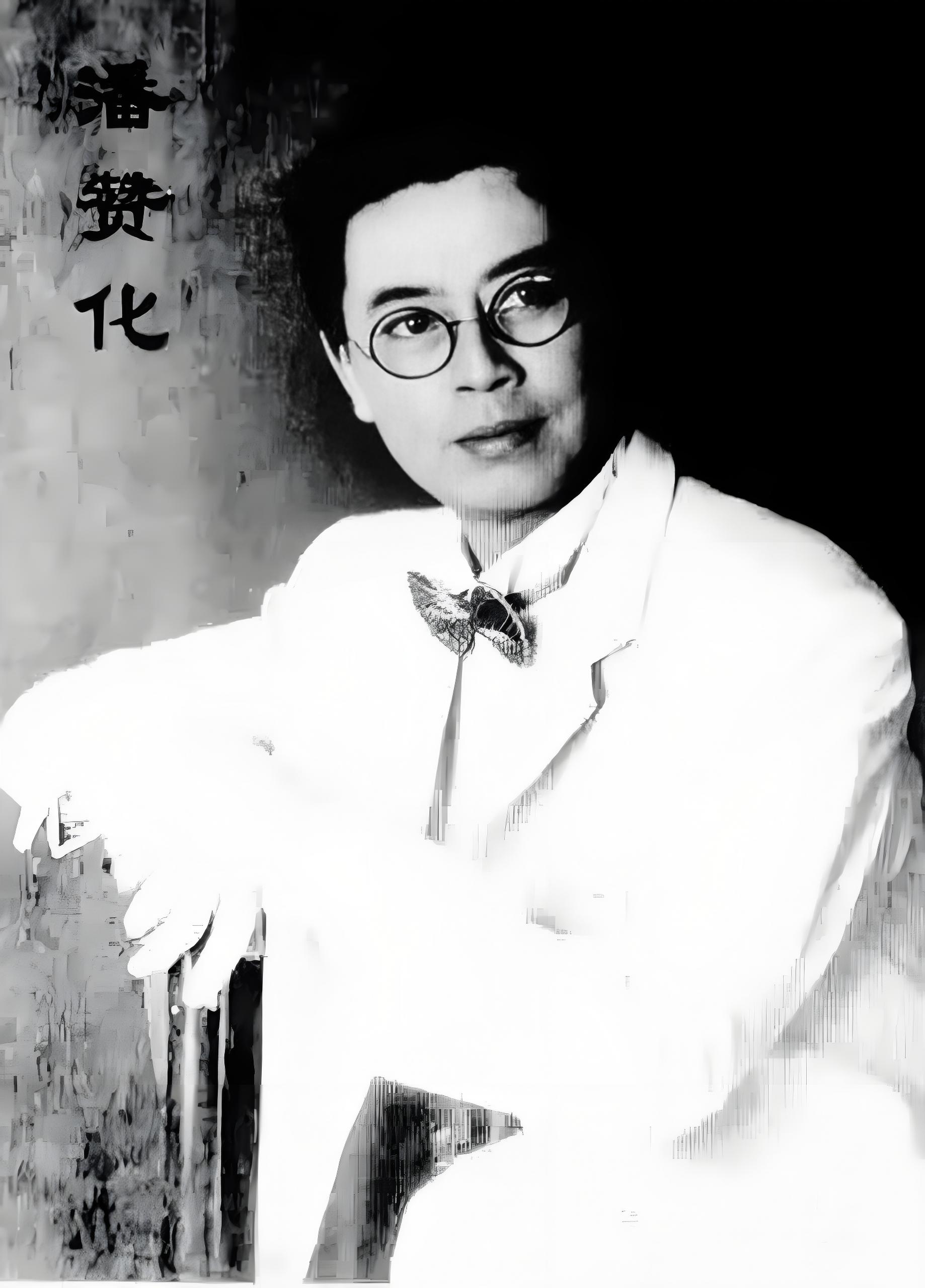

潘玉良

青楼的日子比她想象的更可怕。

白天她要端茶倒水、洗染血的床单,晚上睡在柴房潮湿的稻草上。

那些喝醉酒的客人经常对她动手动脚,老板的藤条抽在身上火辣辣地疼。

“我要逃出去。”

这个念头无比清晰。

那天晚上,她趁着守门人打盹,光着脚跑进了雨夜里。可还没跑到城门,就被抓了回来。老板让人用盐水泡过的麻绳抽得她皮开肉绽。

“再跑一次,我就打断你的腿!”

张玉良蜷缩在柴房角落,数着墙缝透进来的月光。

身上的伤口疼得睡不着,她却突然注意到前院传来的琵琶声。

那是头牌姑娘在练习《春江花月夜》,琴弦颤动的声音像一滴清水,落进她干涸的心田。

从那天起,她开始偷偷学艺。

有天夜里,她摸黑溜进琴房,凭着记忆拨动琴弦,竟完整弹出了一段《梅花三弄》。

“谁在那儿?“老板举着油灯推开门,看清是她后,脸上的怒容渐渐变成了算计的笑。

三年后,“张大家”的名号在芜湖城传开了。

她弹的琵琶能让最挑剔的客人落泪,唱的小调连路过的书生都要驻足。

——

1912年的春天,海关总督潘赞化来听曲。

他穿着笔挺的西装,在一群大腹便便的商贾中格外醒目。

张玉良弹完一曲后,发现这位大人一直盯着自己看,眼神里没有令人作呕的欲望,反而带着某种探究。

老板自以为看透了潘大人的心思。

第二天清早,她被一顶小轿直接抬进了潘府。

“姑娘别怕。”

潘赞化隔着屏风说话,声音温和得像春日的溪水,“我这就派人送你回去。”

这位潘大人,从来都不是风月场上的浪荡公子。

昨日在青楼的种种,不过是名利场上的做戏。

当她哭着说出实情——被退回的姑娘通常会被活活打死时,这位留过洋的大人沉默了。

潘赞化

那天下午,他带她去了赭山公园。

满山的枫叶红得像火,她讲起自己1岁丧父、8岁丧母的往事,讲起五十多次逃跑留下的疤痕,讲起那些被盐水泡烂的伤口。

他让出卧房,自己睡书房;请来女先生教她识字,亲自带她读《诗经》。

1913年移居上海后,他们的关系悄然变化。

那晚潘赞化教她写“爱”字,她的手腕突然被他握住。

毛笔在宣纸上拖出长长的墨痕,就像她骤然加速的心跳。

“玉良,”他第一次直呼她的名字,“你可愿做我的妻子?”

婚礼很简单,证婚人是邻居陈独秀夫妇。

张玉良执意改姓潘,她说:“这个‘潘’不是冠夫姓,而是潘赞化的潘。我要以你为目标,成为更好的人。”

——

潘赞化发现妻子对绘画有着惊人的天赋。

有次他下班回家,看见她蹲在院子里画蚂蚁搬家,那些小生灵在她笔下活灵活现。

他立刻为她请来画家洪野指导,三个月后,洪野惊叹道:“她的素描已经超过美专学生了!”

1918年,潘玉良考入上海美术专科学校。

可他们都没料到,艺术之路会如此坎坷。

人体写生课上,找不到模特的潘玉良只能对着镜子画自己。

有次她在女浴室速写被发现,愤怒的女人们撕碎了她的画稿,揪着她的头发骂:“这种出身的人也配画我们?”

潘玉良自画像

刘海粟校长看到她的伤痕,叹气道:“国内环境不适合你,去法国吧。”

1921年的离别码头,潘赞化把一枚心形项链戴在她脖子上,里面是两人的合影。

“无论走多远,”他轻吻她的额头,“这里永远是你的家。”

——

巴黎的冬天比潘玉良想象中更冷。

“女士,您的房租已经拖欠两周了。”房东太太第三次来敲门时,潘玉良正在临摹卢浮宫带回来的素描。

她掏出最后三个法郎:“请再宽限几天,我的汇款……”

山高路远,汇款迟到了。

有天下着冻雨,她饿得眼前发黑,突然发现咖啡馆门口有半块没吃完的牛角包。手指刚碰到面包屑,身后就传来嗤笑:“看啊,黄皮肤的女人在捡剩饭。”

她缩回手,在嘲笑声中挺直腰板走开,指甲深深掐进掌心。

第二天清晨,她在塞纳河畔写生时晕倒了。醒来时躺在陌生画室里,壁炉烧得正旺。

留着大胡子的布德尔教授递来热汤:“你的素描很有力量,但为什么只画阴影?”

“因为……光明太奢侈了。”

她摸着空荡荡的脖颈——为付房租,她当掉了潘赞化送的项链。

教授拿起她冻裂的手细看:“痛苦可以摧毁人,也能造就艺术家。”

那天起,她成了布德尔工作室唯一的中国学生。

白天学习雕塑,晚上去餐馆洗盘子,深夜就着煤油灯画速写。

潘玉良画作

1923年春天,她的油画《窗前少女》入选巴黎秋季沙龙。

画中东方女子侧影映在玻璃上,与窗外的埃菲尔铁塔重叠。

评论家惊叹:“这是东方的忧郁遇上西方的结构!”

开幕当晚,她收到潘赞化寄来的包裹——

那枚赎回的心形项链静静躺在丝绒盒里,附言只有一行字:“光明值得等待。”

随着名声渐长,有人出高价请她画肖像。

有次画廊老板暗示,改个法国名字更好卖,她当场撕毁合同:“我的名字是潘赞化给的。”

1930年,她在罗马收到上海美专的聘书。

收拾行李时,布德尔教授问她:“真要放弃这里的一切?”

她抚摸着画架上未完成的《归舟》:“中国有句诗——‘月是故乡明’。”

——

回上海办首次个展那天,展厅里人头攒动。

角落里,潘赞化望着被记者包围的妻子,眼神骄傲又忧伤。

那天深夜,她发现丈夫独自在书房摩挲她的自画像,镜框边放着诊断书——肺结核晚期。

“怎么不早告诉我?”她夺过诊断书的手在发抖。

潘赞化咳嗽着微笑:“你的画展比我的病重要。”

她立刻联系法国医院,却收到二战爆发的消息,所有船票停售。

当时的上海也早已物是人非。

她的《人力壮士》在画展上被人恶意撕毁;学校里有人朝她扔墨水瓶,骂她“伤风败俗”。

最痛的是潘赞化的原配找上门来,逼她行妾礼、端洗脚水。

“走吧。”那晚潘赞化抚摸着她的画具,声音沙哑,“等时局好了,我去法国接你。”

码头的离别比上次更沉默。

她不知道这一别就是永诀。

——

1940年春天,潘赞化的电报从“安心创作”变成“速归”,最后只剩“念你”二字。

当她终于登上回国的邮轮,珍珠港事件爆发,船只被迫返航。

在马赛港得知丈夫死讯时,她正在画日出,画笔啪嗒掉在甲板上,颜料把海水染成了血色。

战后,她在尼斯买了能看到地中海的小公寓。

每年6月18日——潘赞化忌日,她都会闭门画长江。

1958年中法建交,她托人带回七大箱画作,却收到官方通知:国内形势不适合她回国。

1977年春天,八十二岁的潘玉良在病床上艰难地抬手,护士会意地递来速写本。

她画下最后一条波浪线,轻声说:“这是长江……”

恍惚间又回到1921年的码头,潘赞化在晨光中向她伸出手。

葬礼很安静,遵照遗嘱,她戴着那枚心形项链下葬。

当后人打开她的保险箱时,发现里面整齐码放着两千多幅画,最上面是幅未完成的素描:

男人撑着伞,伞下空着的位置刚好能坐下一个人。