苏青的一生,是一部浸透血泪的女性奋斗史。

1914年5月12日,宁波鄞县冯家大院里传来婴儿响亮的啼哭。

这个被取名冯和仪的女婴,日后将以"苏青"之名,在中国文坛留下浓墨重彩的一笔。

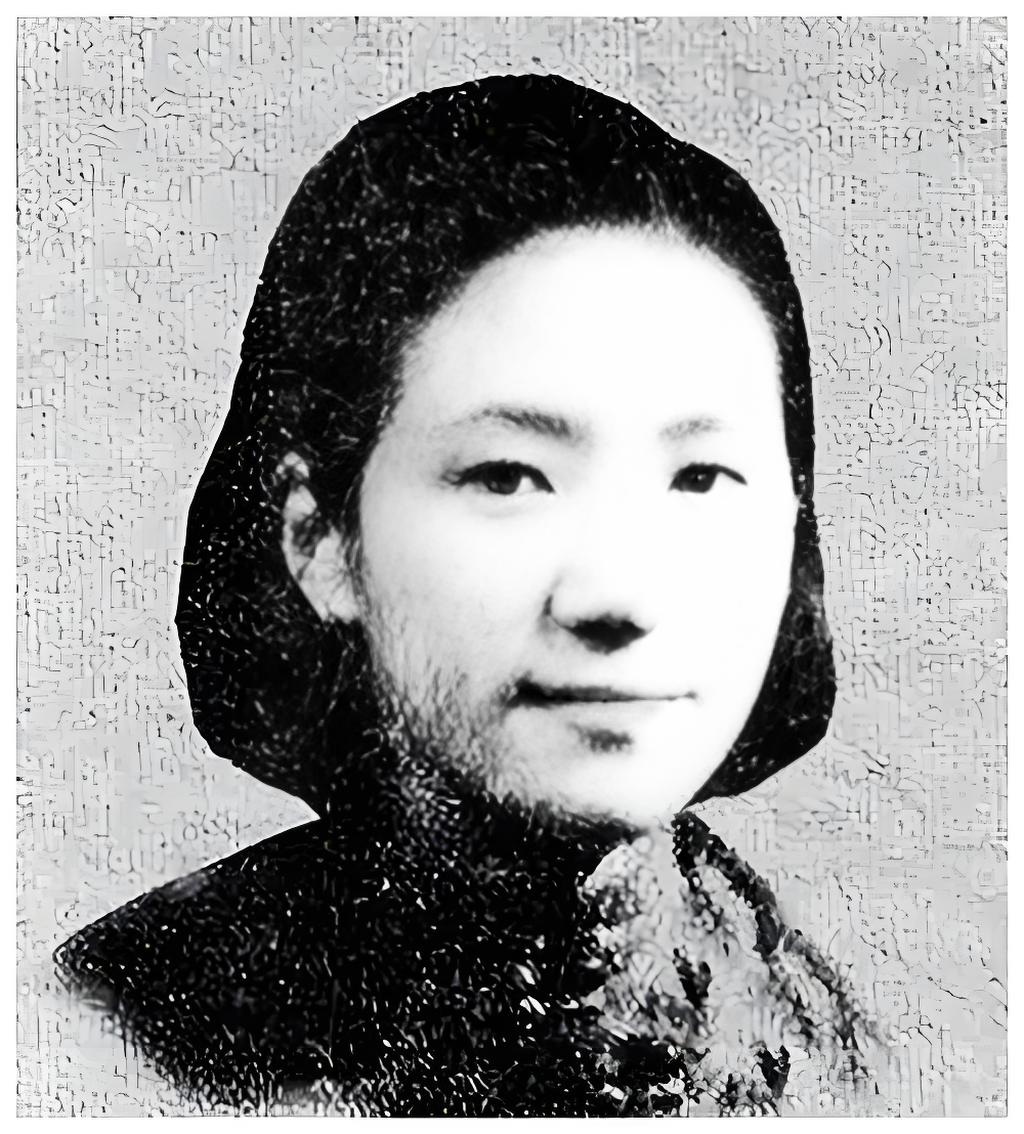

苏青

她的父亲冯浦是当地有名的开明绅士,毕业于哥伦比亚大学经济学专业,在上海银行谋得经理职位,成为新式知识分子的典范。

在宁波老宅的雕花窗棂下,年幼的苏青度过了充满书香的童年。

父亲从国外带回的《安徒生童话》《格林童话》被她翻得卷了边,家中藏书楼的线装书也成了她最亲密的伙伴。

每当夕阳西下,她总爱坐在庭院的海棠树下,捧着书本如饥似渴地阅读。

那些文字像一粒粒种子,在她心中生根发芽。

十二岁那年,她偷偷在作业本上写下一首小诗,被国文老师当堂诵读。

那一刻,少女的脸颊泛起红晕,文学的梦想开始在她心头荡漾。

——

1930年,十六岁的苏青考入浙江省立第四中学。

在这所新式学堂里,她如鱼得水,开始在《宁波日报》副刊发表散文诗歌。

她的文字清新灵动,像四明山涧的溪水,叮叮咚咚地流进读者心里。

校长曾拍着她的肩膀说:"冯同学,你将来必定是文坛翘楚。"

谁能想到,这句预言会在多年后以如此曲折的方式实现。

1933年的夏天格外炎热。

十九岁的苏青收到中央大学外文系的录取通知书,她抚摸着烫金的信封,仿佛触摸到了光明的未来。

初入校园,她就像一株幼苗,贪婪地吮吸着雨露阳光。

莎士比亚的十四行诗、歌德的《浮士德》、雨果的《悲惨世界》,这些文学经典让她如痴如醉。

在文学社的朗诵会上,她一袭蓝布旗袍,用清亮的嗓音诵读自己的新作,台下掌声雷动,"宁波皇后"的美誉不胫而走。

——

命运的转折总是猝不及防。

在一次同乡会上,她遇见了法律系的李钦。

这个西装笔挺的青年才俊对她展开热烈追求。

深秋的校园里,他们并肩走过铺满梧桐叶的小路;冬日的图书馆中,他为她披上自己的呢子大衣。

1934年春天,当李钦跪在樱花树下求婚时,二十岁的苏青含着泪点头答应。

她不知道,这个决定将让她付出怎样的代价。

婚后的生活像一盆冷水浇灭了她的文学梦。

怀孕的消息传来时,她正在准备期末考试。

公婆的勒令、丈夫的软磨硬泡,最终迫使她含泪办理退学手续。

离校那天,她久久伫立在图书馆前,秋风卷起落叶拍打在她身上,仿佛在为她送行。

更残酷的打击接踵而至。

当她生下第一个女儿时,婆婆当场摔门而去;第二个女儿降生后,丈夫开始夜不归宿。

深夜里,她一边哄着啼哭的婴儿,一边在煤油灯下偷偷写作,泪水常常打湿稿纸。

1937年抗战爆发,李家举迁上海。

在租界的小洋楼里,苏青成了真正的生育机器。

十年间,她接连生下五个孩子。

纤细的手指变得粗糙,明亮的眼眸渐渐失去神采。

苏青

最令她痛心的是,丈夫公然带着舞女出入社交场合,而公婆却责怪她"管不住男人"。

某个寒冷的冬夜,当她发现丈夫在卧室里藏匿的情书时,这个温顺的江南女子终于爆发了。

她撕碎了所有情书,把结婚照摔在地上,玻璃碎裂的声音惊醒了整栋楼的佣人。

——

1943年的上海街头,一个瘦削的女子抱着厚厚的书稿奔走于各家出版社。

这就是离婚后的苏青,为了养活五个孩子,她不得不四处兜售自己的文字。

《论离婚》的发表像一道闪电划破夜空,引起文坛震动。

陈公博的赏识让她获得创办《天地》杂志的机会。

在霞飞路的小阁楼里,她常常写作到东方泛白。

孩子们熟睡后,她就着昏黄的台灯,用文字倾吐着心中的块垒。

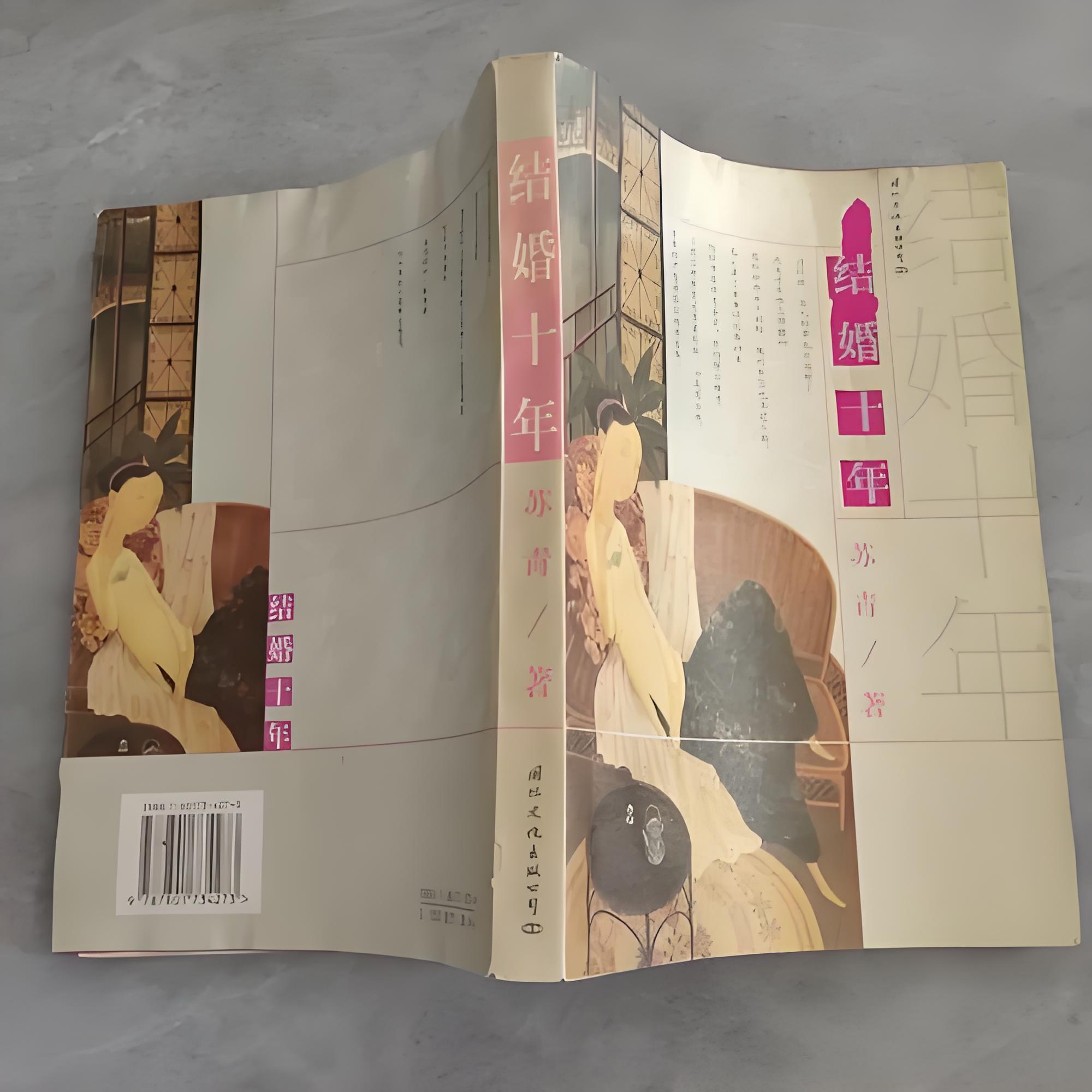

《结婚十年》的创作过程异常艰辛,有时写到伤心处,她不得不停下笔来平复情绪。

那些沾着泪水的稿纸,最终垒成了一部惊世之作。

小说出版后的盛况超出所有人预料。

上海街头到处可见捧着《结婚十年》的读者,书店门口排起长龙。

张爱玲亲自致信称赞:"读《结婚十年》,恍如隔世。"

在最辉煌的1944年,苏青的版税收入高达百万法币,她在静安寺路购置了宽敞的公寓,把孩子们送进最好的学校。

每当夜深人静,她站在阳台上望着霓虹闪烁的上海滩,恍然觉得那些苦难岁月就像一场噩梦。

苏青作品《结婚十年》

然而好景不长。

1945年抗战胜利后,她因与陈公博的交往被列入"文化汉奸"名单。

一夜之间,所有书店下架她的作品,约稿信函全部中断。

最艰难时,她不得不变卖首饰维持生计。

某个阴雨绵绵的午后,当她看见自己的书被扔在废纸堆里时,这个坚强的女子终于蹲在街角失声痛哭。

新中国成立后,她努力适应新环境。

在夏衍帮助下进入越剧团工作,改编的《屈原》《宝玉与黛玉》获得成功。

但1955年的"胡风案"再次将她推入深渊。

提篮桥监狱的铁门在她身后关闭时,她想起二十年前离开中央大学的那天,同样是梦想破碎的声音。

——

晚年的苏青住在上海瑞金路一间10平米的斗室里。

患病的她终日卧床,唯一的慰藉是小外孙稚嫩的读书声。

1982年冬天,当生命即将走到尽头时,她虚弱地向女儿请求:"我想再看看《结婚十年》。"

可那本改变她命运的书,早已在岁月的动荡中遗失。

12月7日,寒风呼啸的清晨,这位曾经名震上海滩的女作家在贫病交加中离世,身边只有寥寥几个亲人。

在她死后两年,一纸平反通知书姗姗来迟。

上世纪90年代,当《结婚十年》重新出版时,新一代读者才惊觉:

原来在张爱玲之外,中国现代文学还有这样一位才华横溢的女作家。

她的文字像一面镜子,照见了那个时代知识女性的集体困境;她的人生像一首挽歌,吟唱着所有被时代洪流裹挟的个体命运。

今天,当我们重读苏青,不仅是在阅读一段尘封的历史,更是在聆听一个倔强灵魂的永恒回声。