1894年朝鲜爆发东学党起义,朝鲜政府节节败退,被迫向宗主国清朝乞援,日本也趁机派兵,蓄意挑起战争。同年7月,日本联合舰队不宣而战,在丰岛海域突然袭击北洋舰队,甲午中日战争爆发;

9月,黄海海战,北洋舰队损失“致远”、“经远”、“超勇”、“扬威”、“广甲”5艘军舰,致远舰管带邓世昌壮烈殉国;

1895年,在威海卫之战中,北洋舰队孤立无援,最后全军覆没。

这支曾经号称亚洲第一的北洋舰队为什么会迅速落败?我们来详细分析一下。

甲午中日战争形势图

一、北洋水师发展情况和背景实际上,中国的海军并不是近代化过程中的产物。早在明朝,中国水师已具备远洋作战的能力,不过那时叫水师不叫海军,比如明朝水师曾经压着“海上马车夫”荷兰打,那个时候的明朝水师是当之无愧的世界第一。到了清朝,由于统治者的短视,放弃海防,注重塞防,中国海军逐渐没落。

直到19世纪七八十年代,历经两次鸦片战争的失败,加上太平天国运动的打击,清朝腐朽的统治者们开始认识到“海防”的重要性。积贫积弱的清政府内外交困,朝廷内的一部分官员认识到了西方的船坚炮利,开始萌生学习西方文化和先进技术的念头,以期实现富国强兵,维护统治的目的。以李鸿章、曾国藩、张之洞、左宗棠为代表的这部分官员,被称为洋务派。

李鸿章

再这样的背景下,基于“海防”的目的,御敌于国门之外,创建海军的想法就被朝廷再次提上日程。

清政府在此之前没有海军吗?有的,早在1644年的时候就有广东、福建、江苏都设有水师提督。不过无论在体制上、章程上、舰船的管理与使用上,和近代化海军不能相提并论。后面就一直不温不火,1861年,“阿思本事件”导致清政府发展近代海军计划搁浅。

1885年,清政府设立海军衙门,直到1888年12月17日,北洋水师在山东威海卫的刘公岛正式成立。由总理衙门商议,光绪皇帝拍板决定,李鸿章督办的中国第一支近代化海军从这里正式迈出脚步。

致远号部分官兵合影

其实,北洋舰队建立之初,一切的计划和设想都是美好的。清政府计划用二十年的时间打造出一支公认的亚洲第一的强大舰队,全军效仿英国皇家海军建制、海军士兵从选拔到训练遵循着极其严格的要求、由英国培养海军军官、常年沿海巡防远洋威慑,清政府每年拨款四百万两白银,用以更新换代、操练海军等,按照清中晚期一两白银折合人民币220元左右,清政府一年在海军建设上的费用是8.8亿元,这都表现出清政府发展海军的决心。

清政府甚至不惜花重金从英、德两国定制当时最先进的大型铁甲舰“定远”号和“镇远”号及巡洋舰“济远”、“致远”、“靖远”、“来远”、“经远”号及鱼雷艇等新式船舰,总花费超过1000万两白银。其中镇远号”和“定远号”排水量达到了7000吨级别,在当时的亚洲绝无仅有。到了1891年,前后仅仅3年的时间,北洋海军已拥有战舰25艘,形成具有铁甲舰、巡洋舰、炮艇、鱼雷艇等相互配合的海上全方位快速攻击力量,改变以往只可驻守海口的被动局面,以铁甲雄姿驰骋大洋。是当时的亚洲第一,世界第八。

北洋舰队舰船表

然而,封建统治者的局限性从这里暴露无遗,清政府又觉得自己行了,认为如今的海军足以御敌于国门之外,于是在海军的建设上松懈下来,原本定下的每年四百万两白银的海军军费也被以慈禧为首的一帮腐朽的统治者用各种理由大规模挪用,导致军费极其紧张。

对比日本,日本的海军建设和飞速发展是从1886年才开始的。这一年,还在建设中的北洋水师造访日本长崎,引发了轰动日本的“长崎事件”,此后“大力发展海军”也成了日本国内从上到下各个阶层的共识。“一定要打败定远”更是作为了日本海军的目标和口号。就连日本小孩最流行的游戏,也是分成两组,一组扮成北洋舰队,另一组扮成日本舰队,游戏主旨就是围攻定远、镇远。

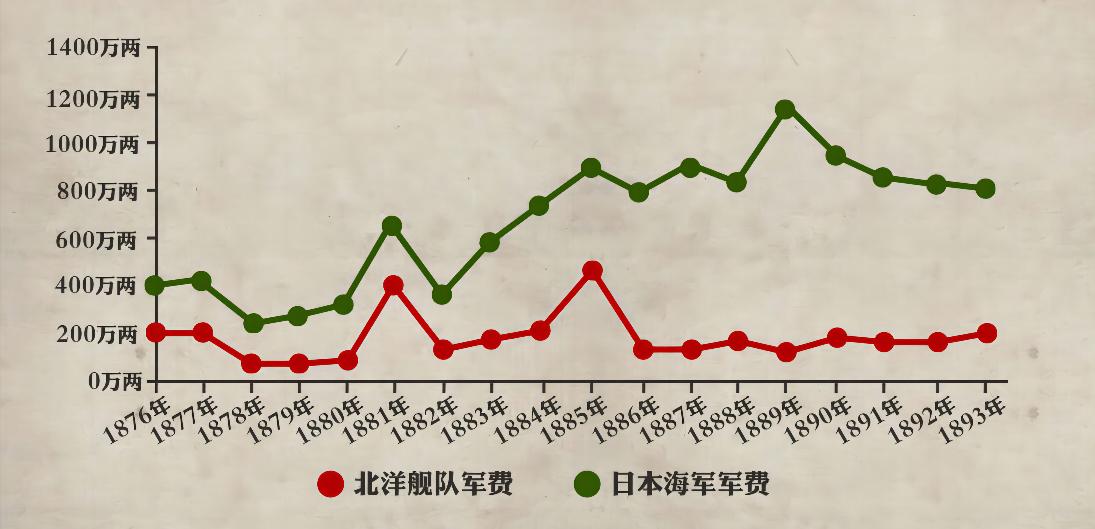

二、中日双方军费对比,北洋水师远远落后长崎事件后,日本立志建设强大的海军,天皇从内帑拨款30万日元,而伊藤博文则号召全国捐资,两年就收集到203万日元。1889年,日本海军经费达到了930万日元,占据日本财政总支出的11.7%。

1891年,北洋水师再度造访日本,再次刺激了日本海军的扩张计划。到了1892年,日本海军军费占比达到了42%。

北洋舰队与日本海军军费对比

反观清政府这边,1891年8 月,北洋水师从日本返回没多久,清廷户部上奏,要求停止购买海军军械装备2年,连补充装备的费用都不拨给。从此,北洋海军没有再新增一炮一舰。当时,福建买了条鱼雷艇“福龙号”,由于养不起,给了北洋水师,可李鸿章也没维护费,也没钱配军官,只好存在仓库里。

三、海军舰艇吨位、航速、炮弹装备全方位落后海军建设晚于北洋舰队的日本举全国之力奋起直追,短短数年就完成了反超。而反观清政府沉溺于亚洲第一的美梦,甚至是停了用于海军武器更新换代的拨款。这就为黄海海战的失败埋下了祸根。黄海一战,北洋舰队的许多战舰都是下水十二年没进行大规模地修缮和更新的,舰船火炮装备更是落后日本一代,部分舰艇甚至接近报废状态。

1894年,日本联合舰队的总吨位已经达到4万余吨,远超北洋舰队。动力系统方面,当时的舰船普遍采用燃煤锅炉推动的蒸汽机,但是日本因为起步晚,动力系统要稍微先进一点。(燃煤锅炉蒸汽机1.0和燃煤锅炉2.0的区别,这个区别不大,可以忽略)

北洋舰队与日本海军舰船性能对比

当时北洋舰队由于经费不足,在锅炉用煤和机械保养方面要差于日本。时任开平矿务局总办的张翼因北洋舰队购置煤炭价格很低、回款缓慢,将原先的优质煤换成劣质煤,北洋水师提督丁汝昌因为此事多次写信给张翼也没有结果,而日本这个能源匮乏的国家用的煤恰恰是开平煤矿提供的优质煤。这样的情况下,北洋舰队的编队的机动性就远不如日本。

这样的实力对比下北洋政府想要赢简直的是天方夜谭。

武器装备上,无论是大口径火炮数量还是一分钟炮弹投射量,北洋舰队都无法和日本联合舰队相提并论。虽然早在1886年,世界海军发展潮流就已经进入管退式速射炮阶段,这种火炮相比老式火炮,省去了复位和重新瞄准的时间,火炮的射速大为提高。但是,北洋舰队并没有装备这种火炮,而日本却大量装备。江南制造局也曾仿制过速射炮,在甲午中日战争开展前也造出了12门速射炮,但是还没来得及给北洋舰队装备,战争就已经爆发,北洋舰队不占任何优势。

北洋舰队与日本海军武器装备对比

炮弹方面的对比,北洋舰队的每艘军舰上只装备了几十枚开花炮弹,开花弹采用的是先进炸药,威力巨大,能点燃钢铁。然而就北洋舰队捉襟见肘的这几十枚开花弹里还有大小不一、炸膛、无法点燃的劣质品,剩下的大部分都是沙土装填的实心炮弹,这在交火的过程中非常被动。因为实心炮弹主要是依靠撞击力,来破坏船体结构,从而使舰船沉没。但是这种炮弹只能有效的应对木制船体,对与铁甲舰队来说伤害非常有限。而日本舰队装备的全部都是开花炮弹。这种炮弹杀伤力的差距,所反映的,又是中日两国军事科技的差距,孰优孰劣自然一目了然。

四、海军体制、战略指挥落后日本,埋下战败隐患清朝在成立海军之初将整个海军舰队分为北洋舰队、南洋舰队、福建船政舰队、广东舰队四个舰队,分别归属直隶总督、两江总督、船政大臣、两广总督节制。这分散了国家本来就有限的财力,与现代海军集中建设、使用的要求格格不入。而日本在1872年成立海军省后,海军发展就有了统一的指导机关。

慈禧太后

是清政府不知道“一筷易折众筷坚,一夫勇猛难登天”的道理?当然不是,这里又暴露了封建统治者的局限性,慈禧怕海军掌握在一个人手里会发生夺权现象,所以分而治之,这就必然导致“各人自扫门前雪,莫管他家瓦上霜”的情况。在北洋舰队被围困之时,光绪皇帝曾经下旨让南洋等舰队前往救援,但是南洋等舰队却以武器落后为理由拒不参战。统治者内部,北洋舰队的创办者李鸿章和南洋舰队的创办者左宗棠两人明争暗斗二十年,想让这两个人合作是天方夜谭。

除了体制落后外,清政府被动防御的战略思维也是导致战争失败的原因。清政府一开始并不关注海防,更注重塞防。即使后来两者并重,海防的观念也一直处于落后状态:重视近岸防御,将水师停留在港湾,来迎战来犯之敌,近岸防御的思想严重束缚了北洋水师,失去了先发制人之机。黄海海战北洋舰队损失惨重,李鸿章认为北洋水师实力不如日本海军,决战必然会全军覆没。于是推行“避战保船”政策,下令丁汝昌带队退守到威海卫,利用威海卫的防御设施保卫北洋舰队,将决战权交给陆军。

威海卫之战形势图

而日本海军提倡远海防御,主张主动出击,先发制人。为了对付北洋水师,日本将所有的海军整合为了日本联合舰队,实行了统一指挥。1895年1月,日本派遣25艘战舰、16艘鱼雷艇,采取海陆夹攻的政策,掩护日军在山东荣成湾登陆。驻守清军望风而逃。2月,日本发动总攻,北洋舰队全军覆没。

其实设想一下,如果当年清政府继续加大水师的投入,给北洋舰队升级换代,也提高南洋、福建水师的水平,那么清朝一支水师就能够应战日本联合海军,那后来的历史或许就完全不同了。当然历史不能假设,我们能做的是铭记教训,警示未来。

如今的中国再也不是100多年前任人欺负、任人宰割的旧中国。外国列强架起几门大炮就能打开中国大门的时代已经一去不复返了。