事件经过:农民工遭辱骂,女乘客仗义执言2025年4月17日晚高峰时段,北京地铁5号线车厢内发生了一起令人愤慨又温暖的事件。61岁的男子赵某峰因座位问题,多次以“跟要饭似的”“一身灰”等侮辱性语言攻击邻座的农民工乘客。视频显示,赵某峰指责对方衣着脏污“挤到自己”,甚至称“为啥不能换个衣服再出来”。被辱骂的农民工委屈解释自己并未挤占空间,仅用“半个腚”坐着。

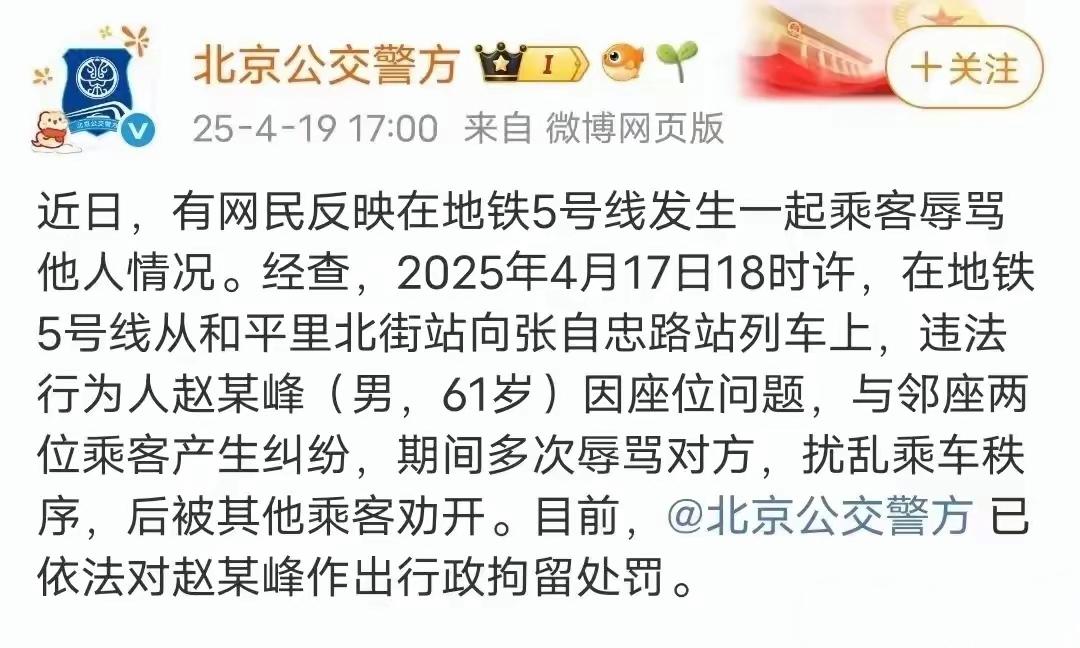

此时,一位女乘客主动站出,直接质问赵某峰:“你不愿意坐可以离开,我愿意和他挨着!”随后,她更是坐在两人中间,隔开冲突双方。这一举动不仅平息了争端,还引发其他乘客声援,最终赵某峰被警方依法行政拘留。

观点聚焦:文明与偏见的碰撞

公共空间应包容劳动者尊严赵某峰的言论暴露了对劳动者的歧视。农民工衣服上的油漆痕迹本是辛勤工作的证明,却被曲解为“脏乱”。北京晚报评论指出,“衣衫可以洗涤,偏见却会蒙蔽人心”,地铁作为公共交通工具,本就应为所有市民服务,包括“沾着泥巴的普通劳动者”。网友也纷纷谴责赵某峰“脏的是人心”,强调对底层劳动者的尊重不可缺失。

挺身而出的勇气需制度护航女乘客的仗义执言获得广泛赞誉,但类似事件中的“英雄”往往面临隐私泄露风险。此前上海地铁猥亵事件中,挺身而出的女性因被网友“人肉搜索”被迫更换住址。法律专家呼吁,社会需在鼓励正义行为的同时,完善隐私保护机制,避免让善意成为流量的牺牲品。

公众参与与法律惩戒的双重作用事件中,乘客们的集体声援和警方迅速处置展现了社会正能量的联动。北京公交警方对赵某峰的行政拘留,既维护了受害者权益,也向社会传递了“公共秩序不容挑衅”的信号。不过,评论员王昱指出,仅靠个体见义勇为无法根治冷漠,需通过完善法律(如严惩猥亵、辱骂等行为)和加强执法效率,让公众更信任公权力的介入。

讨论延伸:如何让善意更有底气?

完善保障制度:见义勇为者可能面临经济或人身风险。例如,退伍军人黄剑抓小偷后丢失行李,幸得好心乘客归还;而河南务工者王沛冉因救人截肢却陷入医疗费困境。社会需建立更全面的补偿与法律援助机制,让行善者无后顾之忧。

加强普法教育:上海地铁已启动“反猥亵宣传月”,通过普法减少侵害发生。北京亦可借鉴,在车厢内普及维权途径,鼓励乘客通过取证、报警等方式维护权益。

拒绝“以暴制暴”的思维:部分网民呼吁“打回去”,但法律专家强调,现代社会应依赖公权力而非个体暴力。日本对“痴汉行为”的严厉司法追责值得参考。

这起事件中,女乘客的勇气和乘客们的声援,点亮了城市文明的微光。但更深层的课题在于:如何让善意不被流量消费,让法律成为正义的坚实后盾?唯有制度保障、公众参与与法治完善三者结合,才能让地铁车厢真正成为“流动的文明会客厅”。