1979年12月27日,苏军进入阿富汗,对阿富汗“不宣而战”。作为“帝国的最后一场战争”,阿富汗战争影响了苏联的命运,也给后苏联的广大空间留下后遗症。在30年中,俄罗斯的心灵因“阿富汗之痛”在艰难挣扎中期待救赎和超越。

苏联侵阿原因新解

阿富汗局势关乎苏联的边疆安全和稳定。作为邻国,苏联的中亚各族与阿富汗在语言、种族、宗教、文化等方面相近;如果阿富汗的共产主义政权被推翻,会影响到中亚的安定。

此外,苏联决定出兵阿富汗的日期(12月12日)与北约决定在欧洲部署美国中程导弹的日期“巧合”,表明这是苏联在阿富汗方向对西方的强硬回应。

苏联入侵阿富汗的另一个目的是:对抗和威胁中国。从1950年代末中苏关系恶化,开始了军事-政治对抗。苏联领导人认为,出兵阿富汗可防止中美联手反苏。

因此,从各方面来看,苏联侵阿并非普通的侵略行动,其主要目的是完成地缘政治任务。

苏联失败了,但并未战败 1978年,塔拉基政府无视阿富汗的社会结构、伊斯兰传统、民族心理,在一些低水平的苏联专家帮助下,贸然搞起“苏维埃化”,引发阿富汗社会的巨大反弹,激化了国内矛盾,反政府力量迅速壮大。从1979年3月起,阿政府多次请求苏联派军干预(俄学者证实,类似请求不下20次),最初苏联政府较为谨慎,只是大幅增加粮食、武器援助,但阿政府仍无力控制局面,在卷入程度不断加深的情况下,苏联最终选择了出兵阿富汗。多年之后,俄罗斯论者多谴责说,侵阿是几名老朽、昏聩的苏联领导人的错误决策;但是,出兵不过是之前苏联对阿政策的逻辑后果,否则就是听任美国占上风——而从当时苏联这个超级大国的角度来说,退让是根本不可能的。

苏联领导人并未认识到,出兵其实是不明智地卷入了阿富汗内战。阿富汗政权无任何社会基础,非常弱势,而苏军入侵使阿富汗民众产生敌忾情绪,将苏军及其扶植的政府视为全民族的敌人。伊斯兰教成为一种强大的精神力量,将阿富汗社会动员起来,对苏军发动“圣战”。苏军得不到阿富汗人民的支持,因而其军事成果无法转化为政治成就。正如苏军总参谋长阿赫罗梅耶夫元帅所说:“我们控制了喀布尔和各省中心,但在占领的领土上无法建立政权。我们输掉了争取阿富汗人民的斗争。支持政府的只是人民中的少数。”

苏联需要阿富汗的地缘政治空间,而“人民民主党”当然也需要苏军保卫其既得利益。在苏军入境后,阿政府竭力推动苏军承担起全部军事任务(阿政府军战斗力低下,且常常被反政府武装策反)。从1980年2月起,苏联一些军方人士就多次主张苏军撤离,但是,阿政府设法将苏军与自己绑定,使苏联政府一再推迟撤军,苏军伤亡不断增大。

苏联领导人误判了国际形势。许多俄罗斯论者称:苏联在阿富汗落入了西方的战略陷阱,其实,首先是苏联自身为对手提供了机会,而西方只是抓住了良机。苏军入侵阿富汗后,美国迅速制订了一整套战略、战术计划,动员全部资源从政治、经济、外交等方面对抗苏联。巴基斯坦成为阿富汗游击队的可靠后方,美国、伊朗、沙特阿拉伯等国实际上已“间接参战”。苏联陷入政治和道义灾难,受到全世界孤立。

但是,说苏军在阿富汗战败并不确切,苏联的失败是政治失败。苏军不仅保护了亲苏政权和苏联的战略利益,且积累了丰富的作战经验,即从纯军事角度看,苏军的表现也并非一无是处。西方专家曾认为,1980年代中期,苏军已能很好地胜任作战任务。2001年11月11日,俄总统普京对一群美国记者表示:苏联在阿富汗并未战败,且“在军事方面实现了所有的既定目标”,只是“犯了许多不可原谅的政治错误”。

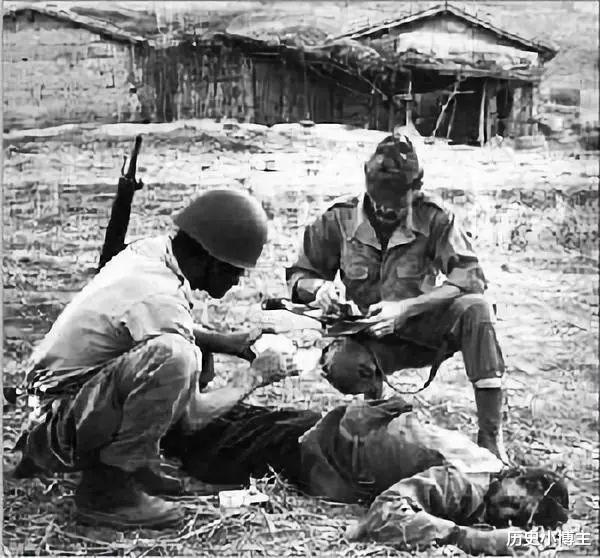

“阿富汗综合症” 苏联在阿富汗付出了惨重代价。从1978年到1990年,光是对阿富汗的各种援助、贷款等项就高达85亿卢布,而用于战争的费用比这高得多。苏军参战军人先后达到62万人,文职人员也有2.1万名;其中近1.5万名官兵阵亡,受伤人数为53753人(其中不少人成为残废),生病者达415932人。此外,阿富汗战争还引发苏联严重的制度危机。1991年12月,苏联崩溃;1992年,作为苏联帝国的延伸物,亲苏的纳吉布拉政权也迅速倒台。

1989年之后,苏联关于阿富汗的“伤痕文学”(小说、散文、歌曲、电影等)迅速繁荣;而“阿富汗综合症”(医学术语为“创伤后应激反应障碍”)一词也拥有了前所未有的活力。一首歌中写道:

……阿富汗综合症!/意味着输掉战争/意味着以奖章为耻/意味着回到祖国/别人防你如窃贼……

调查表明,1/3以上的老兵都有严重的“阿富汗综合症”,需要心理帮助,其具体表现是:易怒、凶狠、罪感、失眠、有自杀或杀人倾向,等等。这种“综合症”会在战争结束半年或几十年后发作,因而是一种心理上的“定时炸弹”。比起肢残者,他们是些心理残疾者。75%的“阿富汗人”离婚或家庭矛盾尖锐;2/3的“阿富汗人”对工作不满意,经常跳槽;50%到70%的“阿富汗人”随时准备重返阿富汗;许多人用酗酒、吸毒来舒缓紧张心理。一些“阿富汗人”似乎已适应了和平生活,但是“阿富汗综合症”会随时爆发,带来毁灭性后果。

俄罗斯警察部门曾对“阿富汗人”敞开大门,但是,这些“阿富汗人”当上警察之后,会将战场上的做法带回,动辄行凶、施暴,成为某种社会公害。媒体曾报道,1995年2月,已娶妻生子多年的“阿富汗人”弗·谢甫琴科与警察同事们一起打猎,突然对其同事开枪扫射。事后他叙述:他恍惚间感觉自己又身处阿富汗,其狙击手的本能突然复苏,周围全是敌人。阿富汗战争以另一种方式在俄罗斯社会延续。

战争的恶果还不止于此。1989年苏军撤离后,阿富汗迅速陷入残酷的内战,战火烧到塔吉克等国,在短期内,阿富汗“崛起”为世界上最大的毒品生产国(占全世界毒品生产总量的90%),使俄罗斯深受其害。有数字说,俄罗斯每年因阿富汗毒品而死去的人数,是苏军在阿富汗战争期间死亡人数的两倍。与吸毒、贩毒相联系的,还有卖淫、艾滋病、有组织犯罪等。俄罗斯社会因阿富汗战争而遭到了严酷报复。

未被吸取的教训

美国曾拍摄越战题材的系列电影(如《第一滴血》),塑造了兰博这样的越战英雄,意在美化侵越战争,消除罪恶感,疗治“越南综合症”,做“为了忘却的纪念”。俄罗斯对“阿富汗综合症”曾经无所作为,但是,随着时间的流逝,其态度也发生了变化。

从1990年代末开始,俄罗斯即不再一味谴责阿富汗战争的非正义性、渲染伤痕,而是强调苏联对阿友好援助、出兵的合法性和必要性:苏联出兵是对阿富汗的“友好援助”,且依据了苏-阿条约第四条。一位俄政要在访谈时认为,所谓“阿富汗综合症”源于反俄势力的诽谤,要医治这种心理疾病,必须放弃认为苏军在阿富汗是侵略、甚至犯罪的自虐观念。

2007年6月,美国导演泰伦斯·亨利采访了俄罗斯的瓦·伊·瓦伦尼科夫将军,后者证实,并非美国的“毒刺”导弹决定了战争结果,而是“我们自己离开的”;苏军进入阿富汗也并非侵略,而是应阿政府一再请求出兵的。阿富汗人民曾把苏军当作保护者,用鲜花来迎接;送别时“不但有鲜花,还有眼泪”。

今日美国在阿富汗又走到十字路口。美国似乎已看到前景渺茫,在宣布增兵的同时,开始重视苏军的经验:2009年9月,曾参加阿富汗战争的阿乌舍夫将军(印古什共和国前总统)被请到白宫,为美国人当“顾问”;美国甚至建议俄罗斯“扩大对阿富汗民主化进程的参与”,邀俄军共同对付塔利班。

12月16日,北约请俄方援助其驻阿军队。鉴于苏联的往事,俄罗斯对类似建议的态度非常谨慎(有学者指出,这又是一个陷阱);而如果说,阿富汗将是美国的噩梦,俄罗斯正可隔岸观火;何况,让美国深陷阿富汗,显然有助于减少其在高加索、东欧方向对俄罗斯的压力。

沉吟入画

好文