在北京西城区一间朴素的四合院里,已年过古稀的李讷正翻看着一堆泛黄的老照片。当谈及姐姐李敏时,这位毛泽东的小女儿眼中泛起了泪光。"那时候要不是大姐......"说到这里,她的声音有些哽咽。在她的回忆中,姐姐李敏就像一盏永远不会熄灭的明灯,在她最困难的岁月里给予了无声的温暖与支持。从延安的窑洞到中南海的庭院,再到江西"五七"干校的艰难岁月,这对同父异母的姐妹之间,究竟发生了怎样动人的故事?

一、延安初遇:姐妹相逢

一、延安初遇:姐妹相逢1940年春天,延安的山坡上杏花盛开。在陕北公学附近的一间窑洞里,伴随着一声啼哭,李讷降生了。当时正值抗日战争时期,延安虽然物资匮乏,但革命乐观主义的气氛却感染着每一个人。

那时的李讷是延安的"小名人"。在中央大礼堂的文艺演出中,她经常被抱到台上,用稚嫩的声音朗诵诗歌。台下的观众们总是被这个天真活泼的小姑娘逗得开怀大笑。

每到周末,李讷都会跟着大人们去参加劳动。在延安的梯田里,她学会了捡麦穗。虽然年纪小小,但她总能把自己的小竹篮装得满满的。有时遇到过路的老乡用陕北方言和她说话,她立刻就能用同样的口音应答,这种语言天赋让很多人称赞不已。

1943年的一天,李讷在窑洞的院子里玩耍时,听到大人们谈起她还有一个在苏联的姐姐。那时的她还不明白,这个素未谋面的姐姐会在日后成为她生命中最重要的人之一。

1949年新中国成立后,九岁的李讷随父母搬入中南海。从延安的窑洞到北京的庭院,这个转变对年幼的她来说既新奇又有些不适应。但她很快就适应了新环境,常常在中南海的荷花池边玩耍,看着池中的鱼儿游来游去。

转折点出现在1951年初。那是一个阳光明媚的下午,李讷正在中南海的花园里采摘腊梅,突然被父亲叫去。在书房里,她第一次见到了从苏联回来的姐姐李敏。

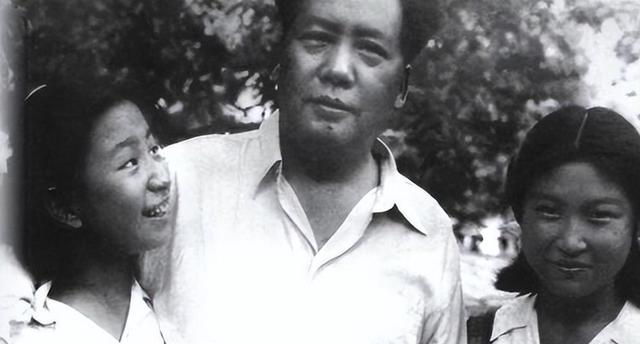

初次相见时,李敏穿着一件深蓝色的格子连衣裙,头发整齐地扎成两条辫子。由于长期在苏联生活,她说中文时带着明显的俄语口音。但这并没有影响姐妹俩的交流,李讷立即用她在延安学到的俄语单词和姐姐打招呼。

那段时间,姐妹俩住在中南海的东花园。李敏教李讷跳芭蕾舞,李讷则教姐姐说陕北方言。每天晚上,她们都会在台灯下一起读书,有时是中文课本,有时是俄语童话。渐渐地,李敏的中文越来越流利,而李讷的俄语水平也突飞猛进。

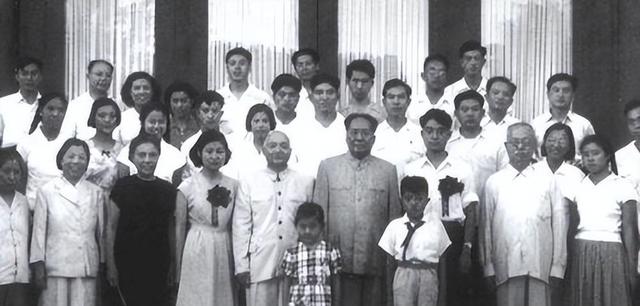

1952年春节,中南海举办了一场联欢会。李敏表演了一支俄罗斯民间舞蹈,优美的舞姿赢得了热烈的掌声。而李讷则朗诵了一首俄语诗,发音标准,感情充沛。这场表演成为了姐妹俩共同的珍贵记忆。

夏天到来时,姐妹俩常常在中南海的荷花池边纳凉。李敏会给妹妹讲述在苏联的生活,而李讷则绘声绘色地描述延安的往事。在这些温馨的时刻里,姐妹俩的感情日渐深厚。

人都说同父异母的姐妹关系难处,但李讷和李敏却打破了这个"魔咒"。在那个特殊的年代里,她们建立起了超越血缘的深厚情谊。这份情谊,为她们后来共同经历的风风雨雨打下了坚实的基础。

二、政治风暴中的手足情深

二、政治风暴中的手足情深1966年的夏天,一场突如其来的政治风暴打破了姐妹俩平静的生活。李讷被下放到江西进贤县"五七"干校,而李敏则被安排到北京郊区的一个纺织厂工作。这一别,竟是三年。

在干校的岁月里,李讷过着艰苦的生活。每天凌晨四点就要起床,到田间劳动。白天在烈日下插秧、除草,晚上还要参加各种学习会。冬天的时候,江西的寒风刺骨,但李讷仍然要在田里干活。有一次,她在田间劳动时不慎摔倒,扭伤了脚踝,但没有及时得到医治。

1969年初,李敏得知妹妹受伤的消息,立即请了三天假,从北京赶到江西。她带着从工资里省下的钱和一些自己做的布鞋。那时候火车上总是挤满了人,李敏不得不站了一路。到了干校,看到妹妹蹒跚的步伐,她二话不说,拿出随身带的跌打药酒,给妹妹擦洗受伤的脚踝。

1971年,李讷在干校认识了比自己小几岁的徐宁。两人在朝夕相处中产生了感情,最终走到了一起。婚后不久,李讷怀孕了。当时的生活条件十分艰苦,连基本的营养品都很难买到。

李敏获悉这个消息后,开始每月都往江西寄东西。有时是一些糖果点心,有时是一些营养品。她总是把这些东西藏在普通的生活用品中间,生怕别人发现。每次寄包裹,她都会特意去邮局,确保包裹能安全送达。

1973年,李讷的婚姻出现了危机。由于成长环境和教育背景的差异,她和徐宁之间的矛盾日益加深。这段时间,李讷独自带着年幼的孩子生活,经济上十分困难。李敏知道后,开始每个月都悄悄给妹妹寄钱。她把自己的工资分成两份,一份用于自己的基本生活,另一份都寄给了妹妹。

有一年冬天,北京下了一场大雪。李敏冒着严寒,带着一个装满过冬衣物的包裹,乘坐了十几个小时的火车去看望李讷。当时的火车站人头攒动,她不得不站了一路。到达后,她二话不说,立即给妹妹和外甥换上带来的棉衣。

1975年,李讷的孩子生病需要一种紧缺的药品。李敏知道后,立即动用了自己在纺织厂的一些关系。她跑遍了北京城的大小医院,最终在协和医院找到了这种药。为了省下邮寄的时间,她又一次踏上了去江西的火车。

这种默默的付出从未停止。即使在自己工作最忙的时候,李敏也会抽空写信给李讷,告诉她北京的近况。每逢节假日,她都会想办法把一些难得的食材托人带给妹妹,有时是几斤水果,有时是一些肉类。而这些物资,都是她省吃俭用攒下来的。

在那些艰难的岁月里,姐妹俩虽然相隔千里,但这份手足之情却在逆境中愈发深厚。每当李讷收到姐姐的来信或包裹,她都会在油灯下反复阅读,将这份情谊深深地印在记忆中。

三、历史文献的守护者

1978年深秋的一天,李讷接到了一个特殊的任务:整理父亲留下的大量手稿。这些手稿包括诗词、批注、书信和各类文献资料。接到任务后,她立即联系了正在北京纺织厂工作的姐姐李敏。

第二天一早,姐妹俩就在中南海的一间小屋里开始了工作。这间屋子里堆满了各式各样的文件盒和档案袋,有些已经落了厚厚的灰。李敏主要负责整理俄文资料和外文信件的翻译工作,而李讷则专注于中文文献的整理和分类。

在整理的过程中,她们发现了许多珍贵的历史资料。其中包括一本1927年的笔记本,里面记录了当年重要会议的细节。还有一些与国际友人往来的重要信件,这些材料后来成为了重要的历史文献,为研究那段历史提供了宝贵的第一手资料。

1979年春天,中央档案馆开始筹备编纂重要的历史文献。李讷和李敏被邀请参与这项工作。她们的主要任务是协助核实历史细节,提供相关背景资料。在这个过程中,姐妹俩发挥了各自的优势:李敏凭借在苏联生活的经历,能够准确理解一些涉外文献的背景;而李讷则依靠自己在延安和北京的亲身经历,为许多重要历史事件提供了详实的佐证。

每天清晨,姐妹俩都会在档案馆的阅览室碰面。她们戴着白手套,小心翼翼地翻阅那些泛黄的文件。有时为了确认一个细节,她们会讨论到深夜。档案馆的工作人员常常看到,姐妹俩一个在查找资料,一个在记录笔记,配合得天衣无缝。

1980年夏天,一位老同志向她们提供了一批珍贵的历史照片。这些照片记录了延安时期的重要会议场景。姐妹俩立即着手整理这批照片,为每张照片标注时间、地点和人物。在这个过程中,她们还发现了一些之前未曾公开的重要历史瞬间。

1981年,中央档案馆启动了一项口述历史工程。李敏负责采访那些曾在苏联学习或工作过的老同志,而李讷则专注于采访延安时期的老战友。她们的采访笔记详细而生动,不仅记录了重要的历史事件,还保留了许多鲜为人知的细节。

1982年,姐妹俩共同完成了一部重要的历史文献汇编工作。这份汇编不仅包含了大量珍贵的历史资料,还附有详细的注释和考证。这项工作得到了学界的广泛认可,成为了后来研究这段历史的重要参考资料。

在档案整理的过程中,她们还建立了一套科学的分类系统。每份文件都有详细的编号和索引,便于后人查找和研究。这个系统后来成为了中央档案馆的标准工作模式之一。

1983年初,一批即将退休的老同志主动找到姐妹俩,要求记录他们的回忆。李讷和李敏立即着手这项工作,她们带着录音设备,走访了数十位老同志,记录下了许多重要的历史细节。这些口述资料后来被整理成书,成为了研究那段历史的重要参考。

四、改革开放后的新篇章

四、改革开放后的新篇章1984年春,北京的四合院里,李讷和李敏开始了一项新的工作:整理家族史料。这项工作源于一个偶然的发现,李敏在整理旧物时发现了一些上世纪二十年代的老照片和信件。

在整理过程中,姐妹俩走访了许多老一辈革命家的后人。每到一处,都会收集到不少珍贵的史料。有一次,她们在湖南韶山找到了一些父亲早年的同窗好友,这些老人提供了许多鲜为人知的往事和照片。李敏认真记录每一个细节,而李讷则负责整理和归档这些材料。

1985年,李讷的儿子考上了大学。这个消息传来时,李敏立即从积蓄中拿出一笔钱,帮助妹妹支付学费。虽然当时李敏已经退休,但她仍然坚持每月给外甥寄些生活费。在开学前,她特地带着外甥去商场,买了一套新衣服和必需的学习用品。

1986年冬天,姐妹俩参与了北京郊区一所农村小学的援建工作。李敏捐出了自己珍藏多年的俄文原版书籍,李讷则联系出版社,为学校图书室捐赠了大量中文图书。每个月,她们都会抽时间去学校,为孩子们讲故事,教他们唱歌。

1988年,姐妹俩在北京西城区成立了一个文化沙龙。每周六下午,这里都会聚集一些对文学和历史感兴趣的知识分子。李敏负责介绍俄罗斯文学作品,李讷则着重分享中国现当代文学。这个沙龙很快在知识界传开,不少作家和学者都慕名而来。

1990年,她们开始关注教育扶贫工作。在得知一些贫困地区的孩子因为交不起学费而辍学后,姐妹俩立即行动起来。她们发动身边的朋友一起捐款捐物,帮助这些孩子重返校园。每年寒暑假,她们都会亲自去这些地方看望受助的学生。

1992年,李敏患上了关节炎,行动不便。这时轮到李讷照顾姐姐了。她每周都会去李敏家里,带去新鲜的蔬菜和水果,帮姐姐打扫房间,陪她聊天。有时还会邀请一些老朋友来家里做客,大家一起回忆往事,说说笑笑。

1995年,姐妹俩参与了一个特殊的项目:为革命历史纪念馆提供史料支持。她们将多年收集的照片、文件和实物捐赠给纪念馆,并协助策划了一个专题展览。这个展览不仅展示了重要的历史文物,还原创性地设计了一些互动环节,让参观者能更直观地了解那段历史。

1998年,李讷的孙子出生了。尽管李敏已经年过古稀,但她仍然坚持每周去探望这个小家伙。她会带着自己亲手缝制的小衣服,给孩子讲俄罗斯童话故事。每当孩子生病时,李敏总是第一个赶到医院,陪在病床前,为孩子读故事书。

进入新世纪后,姐妹俩的生活节奏逐渐放慢,但她们之间的联系却从未间断。每逢节假日,她们都会聚在一起,有时是在李敏家里包饺子,有时是在李讷家里看电视。虽然年事已高,但每次相聚,她们仍然有说不完的话题。

五、晚年岁月的深厚情谊

2001年春天,姐妹俩在李敏家的客厅里创办了一个小型读书会。这个读书会每月举行一次,主要邀请一些老友和青年学者参加。李敏负责分享俄罗斯文学作品的解读,而李讷则重点介绍中国现代史的研究成果。

在一次读书会上,李敏带来了一本珍藏多年的俄文版《静静的顿河》,这是她从苏联带回来的珍贵纪念品。她用流利的俄语朗读了其中的片段,然后细致地讲解其中的文学含义。李讷则分享了这部作品在中国的传播历史,以及它对中国文学的影响。

2003年,李讷的孙子上小学了。每天放学后,李敏都会到妹妹家接送小外孙。她会带着自己亲手缝制的书包,里面装着俄罗斯的童话书。在等待孙子放学的时候,姐妹俩常常坐在校门口的长椅上,聊着家常,看着来来往往的学生们。

2005年,姐妹俩开始着手整理家中的老照片和文件。在一个装满照片的旧箱子里,她们发现了一张1951年的合影,那是她们在中南海初次相见时拍摄的。照片虽然已经泛黄,但记录下的那个瞬间却永远定格在了历史长河中。

2008年北京奥运会期间,李敏和李讷应邀参加了开幕式。在鸟巢看台上,姐妹俩见证了这场盛会。赛后,她们还参与了一些奥运主题的文化活动,与年轻人分享她们的人生经历。

2010年,李敏的腿脚开始不便,需要人搀扶才能行走。李讷立即调整了自己的生活计划,每天上午都会去姐姐家里,帮她做康复运动,陪她散步。她们常常在小区的林荫道上慢走,一边走一边讲述往事。

2012年,姐妹俩受邀参加了一个特殊的口述历史项目。在录制过程中,她们详细讲述了自己的经历。李敏谈到了在苏联的求学岁月,李讷则回忆了在延安的童年时光。这些珍贵的口述资料后来被收入国家档案馆。

2015年,李讷组织了一次家族聚会,邀请了所有的子孙后代。在这次聚会上,姐妹俩向晚辈们讲述了家族的历史,分享了许多珍贵的老照片和往事。年轻一代从这些故事中,了解到了这段特殊的历史。

2018年冬天,北京下了一场大雪。姐妹俩坐在李敏家的阳台上,看着楼下的梧桐树披上了银装。她们喝着热茶,说着往事,窗外的雪花纷纷扬扬。

近年来,姐妹俩的生活愈发平静。她们依然保持着每周见面的习惯,在各自的住所轮流聚会。有时是安静地看书,有时是下盘象棋,更多时候是静静地坐着,看着窗外的景色变换,聊着过往的岁月。

从延安的窑洞到北京的四合院,从激情燃烧的岁月到安详恬静的晚年,这对姐妹用半个多世纪的时光,谱写了一曲动人的手足情深。