秦始皇一生6大“世界级”建造,如今仍有4个存在,世界级遗产

雄才大略开帝国 统一六国创新篇

公元前221年,嬴政统一六国,建立了中国历史上第一个统一的中央集权国家。这位开创大秦帝国的君主,不仅在政治上独具远见,更在建筑工程上留下了令后世惊叹的丰碑。在其统治期间,他主导建造了六大堪称"世界级"的工程:阿房宫、万里长城、秦始皇陵(兵马俑)、灵渠、郑国渠和秦直道。这些宏伟的建筑不仅展现了秦朝强大的国力和高超的工程技术,更是古代中华文明的杰出代表。时至今日,除阿房宫和秦直道已不复存在,其余四大工程均被列入世界遗产名录,向世界展示着中华文明的灿烂光辉。

春秋战国时期,七国割据,战争不断。秦国地处西陲,在商鞅变法的推动下逐渐强大。

公元前259年,一个注定要改变中国历史的婴儿降生了,他就是后来的秦始皇嬴政。年仅13岁即位的他,继承了一个正在崛起的大国。

少年天子以吕不韦为丞相,任用李斯为廷尉,开启了灭六国的征程。二十五年的征战中,秦军横扫六国,所向披靡。

公元前230年,韩国灭。公元前228年,赵国灭。公元前225年,魏国灭。公元前223年,楚国灭。公元前222年,燕国灭。公元前221年,齐国灭。

六国覆灭后,嬴政宣布"书同文,车同轨",统一了货币、度量衡和文字。他废除分封制,设立郡县制,建立了中央集权的政治体系。

为了彰显帝国的统一,他采纳丞相李斯的建议,自称"始皇帝"。这个称号不仅表明他是中国历史上第一位皇帝,更寄托着他要开创万世之基的雄心。

秦始皇深谙"高筑墙,广积粮,缓称王"的道理。他在统一后立即展开了一系列大规模的基础设施建设。

他先是命令蒙恬率军修筑万里长城,抵御匈奴。继而开凿灵渠,打通南北水运。又建造阿房宫,彰显帝威。

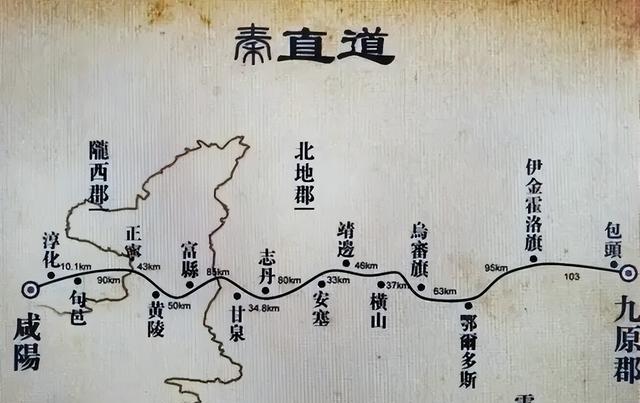

在农业建设方面,秦始皇重用韩国水利专家郑国,修建了滋养关中平原的郑国渠。为了巩固军事防御,他又修建了连接咸阳与九原的秦直道。

在他统治时期,秦朝完成了六大世界级工程。这些工程不仅展现了秦朝的国力,也为后世留下了宝贵的文化遗产。

万里长城固边疆 铸造军事防御线

汉长城的建设可以追溯至周朝。周幽王时期,为了抵御北方游牧民族的侵扰,各诸侯国在边境修建了零散的城墙和烽火台。

战国时期,燕、赵、秦等国为了保护边境安全,纷纷在各自的疆域内修筑长城。这些分散的城墙虽然规模不大,但已经具备了防御的基本功能。

公元前221年统一六国后,秦始皇意识到北方匈奴对大一统帝国的潜在威胁。他下令将原有的长城连接起来,并在薄弱处增建新的城墙段落。

这项浩大的工程由大将蒙恬负责指挥,动员了三十余万民夫。工程队伍沿着崎岖的山脉行进,就地取材,运用夯土和条石堆砌城墙。

为了确保工程质量,秦始皇多次亲临工地视察。他规定每块石料不得轻于五十斤,城墙必须高大坚固,能够抵御敌军的攻击。

工程持续了十年之久,终于建成了一条横跨东西的军事防线。这条长城东起辽东,西至临洮,全长超过万里。

城墙上每隔一段距离就设有烽火台,负责传递军情。敌情一旦出现,烽火台便会点燃狼烟,警报能够在极短时间内传遍整个防线。

除了城墙本身,长城沿线还建有大量的关隘和要塞。这些建筑不仅是军事据点,还承担着物资储备和兵员驻扎的功能。

秦长城的修建耗费了巨大的人力物力,不少民夫因劳累过度而死。这段历史也留下了许多凄美的传说,比如孟姜女哭倒长城的故事。

长城建成后,秦朝在北方边境形成了一道坚固的防御屏障。匈奴的南下势头受到了有效遏制,中原地区的安全得到了保障。

历经两千多年的风雨侵蚀,秦长城的大部分已经坍塌,只留下断壁残垣。但它所展现的军事智慧和工程技术,依然令后人赞叹不已。

1987年,长城被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。这座人类历史上最伟大的防御工程,成为了展示中华文明的一张闪亮名片。

南北水利显神通 四海通达促民生

统一六国之后,秦始皇发现南北交通不便严重制约着帝国发展。为了加强对南方的控制,他决定开凿两条大型水利工程。

公元前214年,秦始皇下令在湘江和漓江之间开凿一条人工运河,这就是闻名于世的灵渠。工程浩大,调动了数万民夫,历时一年多才完工。

灵渠的建造极具智慧,工匠们巧妙利用了地势高差。运河北起漓江,南至湘江,全长近千里,沿途设置了数十座水闸。

这条运河建成后,军队和物资可以顺利通过水路抵达岭南前线。南北贸易往来也因此变得更加便捷,促进了经济文化交流。

在灵渠工程成功的基础上,秦始皇又开始了另一个更具挑战性的水利工程。这就是由韩国水利专家郑国主持修建的郑国渠。

郑国渠的修建另有隐情。当时韩王派遣郑国入秦,本意是想通过这个大型工程消耗秦国国力。

但郑国的专业素养和工匠精神超越了国界限制。他认真规划设计,充分考虑了当地地形和水文特点。

工程队伍在郑国的指导下,开凿渠道,修建堤坝,设置水闸。这些工程虽然艰巨,但都井然有序地进行着。

渠道建成后,关中平原旱地得到了充足的灌溉。秦国的农业生产因此大幅提升,国力不降反增。

郑国渠和灵渠的修建,展现了秦朝高超的水利工程技术。两条人工河道不仅便利了军事运输,更为农业发展提供了保障。

时至今日,这两项水利工程仍在发挥作用。2016年,郑国渠成为陕西省第一个世界灌溉工程遗产。

2018年,灵渠也被列入世界灌溉工程遗产名录。两千年过去了,古人的智慧结晶依然滋养着这片土地。

宏伟宫殿留青史 开拓雄图续千秋

统一六国后,秦始皇立即在咸阳城南动工兴建阿房宫。这座宫殿群由名臣李斯主持设计,工程规模前所未有。

阿房宫占地面积巨大,宫殿建筑群层次分明。每隔五步就有一座楼,每隔十步就有一座阁,金碧辉煌。

宫中设有御道和回廊,将各个建筑相互连通。殿顶覆盖着金银珠宝,在阳光下闪烁着夺目光彩。

然而,这座辉煌的建筑并未能躲过历史的劫难。项羽攻入咸阳后,下令将阿房宫焚毁,大火持续了三个月才熄灭。

1992年,联合国教科文组织确认阿房宫遗址为世界上最大的宫殿基址。这个荣誉让这片古老的遗迹重新引起了世人的关注。

相比阿房宫的命运多舛,秦始皇陵的建造则更为顺利。秦始皇在位第一年就开始修建陵墓,前后持续了39年。

陵墓选址在骊山之下,由李斯主持设计施工。数万工匠日夜不停地劳作,只为打造一座与秦始皇身份相配的陵寝。

为了守卫陵墓,秦始皇下令制作了数千件真人大小的陶俑。这支庞大的"军队"被安放在陵园内外,形成了独特的防卫体系。

1974年,农民在打井时意外发现了这些兵马俑。考古学家随后在这里发掘出了七千多件形态各异的陶俑。

这些陶俑有的是军士,有的是战车马匹,有的手持武器,有的昂首挺立。每一尊俑的面部表情都不尽相同,栩栩如生。

兵马俑的发现震惊了世界,被誉为"世界第八大奇迹"。它不仅展现了秦朝的军事实力,更见证了古代工匠的高超技艺。

公元前210年,秦始皇在巡游途中驾崩。他一生建造的六大工程,有四个至今保存完好,被列入世界遗产名录。

这些宏伟的建筑工程,不仅体现了秦始皇的雄才大略,更为后世留下了宝贵的文化遗产。两千多年过去了,它们依然向世界展示着中华文明的博大精深。