在中国革命的漫长岁月中,曾有无数英勇的革命战士,他们为了国家的解放与人民的幸福,奋勇向前。对于很多人来说,杨永松和杨鹤松这对兄弟的名字也许并不如那些响亮的将领名号那样广为人知,但他们的故事,足以让每个了解他们的人,心中生出无尽的敬意与悲伤。

杨鹤松和杨永松出生在广东省大埔县的一个贫困家庭,家中兄弟四人,杨鹤松是老二,而杨永松是最小的那个孩子。父亲卖咸鱼为生,母亲操持着家务,四季劳作,日子过得捉襟见肘。更悲催的是,父亲在过度劳累中早早去世,家里的重担全部落在了母亲一人肩上。这样的家庭背景没有给兄弟俩带来优越的成长环境,但却为他们的革命道路埋下了早期的种子。兄弟俩虽然生活贫困,但都很有志气。父亲去世后,杨鹤松为了生计不得不到新加坡打工,年幼的杨永松则留在家中,由母亲精心供养上学。

新加坡当时是一个经济繁荣的地方,也是许多共产党员活动的热土。杨鹤松在这个多元文化的城市中受到了革命思想的熏陶,于1927年加入了中国共产党。加入党组织后,杨鹤松并没有安稳地留在新加坡,而是回到了故乡广东,决心开展农民运动,组织起了当地的革命力量。他的革命激情和坚定信仰使得他迅速在大埔县的百侯镇声名鹊起,百侯镇一度成为大埔的革命活动中心。他也因此获得了“客家英豪”的美誉。

随着革命局势的逐渐紧张,杨鹤松带领着一支工农武装组织,向敌人发起了反击。1928年,杨鹤松领导了著名的“百侯暴动”,带领着红军队伍闯入了镇公署和警察所。那时,年仅9岁的杨永松也早早投入到了革命队伍中,尽管他年纪小,却充满了革命的激情。然而,成功的暴动很快就引来了反动势力的强力反扑。广东和福建的军阀联手发动了“围剿”,杨鹤松不得不遵照上级指示,带领起义队伍撤退到闽西。撤退途中,杨永松与部队失散。

年幼的杨永松孤身一人,过上了艰苦的生活。直到1930年,他才终于收到哥哥杨鹤松的来信,得知哥哥在福州龙岩创建了游击区。兄弟两人再度团聚,杨鹤松将弟弟带入了革命的更深层次,为其讲解了许多革命的道理。命运的轨迹并未因此而顺利。尽管杨鹤松想把弟弟留下一起继续革命,但杨永松年纪太小,实在让哥哥不放心。杨鹤松安排弟弟进入了当地的小学读书,并由组织每月提供生活费。然而,杨永松心中始终渴望能参与到更加直接的革命斗争中。1931年,杨鹤松与妻子张雪梅被组织安排前往香港从事地下工作。可惜的是,张雪梅不幸被捕,随后英勇就义。杨鹤松为了躲避白色恐怖,匆匆逃往新加坡。

身处异国他乡,杨鹤松与组织彻底失联,失去了共产党员的身份。从此,他过上了孤独的生活,开了一家小小的裁缝铺,每天为人做衣服,过着平凡而艰难的日子。与哥哥失去联系的杨永松,则面临了另一种命运的抉择。在闽西“肃反”风暴的背景下,年仅12岁的杨永松一度被抓,但由于年纪尚小,被放了出来。此时,杨永松的前途有了两条路:回家放牛,或者参加红军。杨永松选择了后者,成为了一名“红小鬼”。他跟随红12军参战,初次体验了战争的残酷。高兴圩之战中,红军取得了胜利,但也付出了不小的代价。战争让杨永松看到了人命的脆弱与残酷,也让他更加坚定了要为革命奉献一生的决心。

长征是对每一个革命战士意志的严峻考验。1934年,年仅15岁的杨永松也开始了艰难的长征之路。尽管年纪小,但他在队伍中一直表现得非常坚强。在经过恶劣的环境与漫长的行军后,杨永松身体的承受力开始达到了极限,他的双腿因长时间泡在雨水中,肿胀得无法动弹。就在这时,长征队伍中的参谋长聂鹤亭看着这个年仅15岁的孩子,实在不忍心,决定让他离队。但杨永松舍不得离开,他哭了。

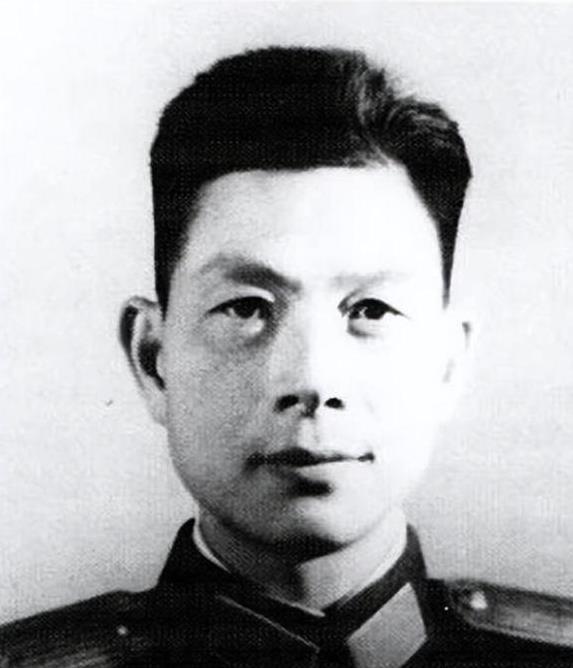

正在这时,开国大将谭政路过,得知了杨永松的情况后,坚定地为他求情,最终杨永松得以继续留在红军中。谭政的一句话,拯救了杨永松的革命生涯,也为他日后的成就铺平了道路。抗日战争爆发后,杨永松已经成为一名“老红军”,积累了丰富的战斗经验,并得到了组织的重点培养。他被安排在八路军115师政训处,跟随罗荣桓元帅工作。随后的战斗中,杨永松表现出色,在解放战争中也取得了显著的战功。1955年,年仅36岁的杨永松被授予少将军衔,成为最年轻的开国将领之一。

尽管杨永松在战场上取得了显赫的成绩,兄弟两人的命运却截然不同。在他被授予少将军衔的同一年,哥哥杨鹤松早已与革命失联,独自生活在新加坡。直到80年代,杨鹤松才从新加坡回到国内,安顿在深圳。两兄弟相隔多年,终于在深圳一间简陋的出租屋中重逢。时隔多年,彼此眼中充满了泪水与不舍。不久之后,杨鹤松因病去世,留下杨永松孤单一人。杨永松的晚年也没有过多的荣光,他一直保持着对哥哥的思念,直到103岁高龄去世,成为开国将军中最年长的一位。

两兄弟虽然命运迥异,但他们为共同的理想与信仰付出了无尽的努力和牺牲。革命的道路充满坎坷与艰难,但正是这些无数无名英雄的坚韧与勇敢,才最终换来了今天的和平与幸福。杨鹤松在新加坡孤独终老,杨永松在战场上英勇奋斗,兄弟两人在人生的不同阶段,都曾经为这个国家的未来做出过自己的贡献。他们的名字,可能并不像其他将军那样赫赫有名,但他们的故事却永远刻在革命的史册上。