景德镇考古现场,一筐碎瓷片拼出精美青花罐,罐身纹样竟是蟋蟀嬉戏图。专家惊呼:“这是明宣宗御用蟋蟀罐!”

谁能想到,明宣宗这位被史书盛赞的“仁宣之治”缔造者,竟是个为斗虫逼死百姓的荒唐皇帝?一面勤政爱民,一面纵欲荒唐,朱瞻基的龙椅下,究竟藏着多少分裂的秘密?

天选之孙1399年,燕王府一声婴啼,惊醒了朱棣的梦境。

梦中,朱元璋将象征皇权的大圭递给他,留下一句“传世之孙,永世其昌”。睁眼即得长孙朱瞻基,朱棣当即认定此子乃天命所归,甚至不惜为这个孙子保住其父朱高炽的太子之位——“好圣孙,可保大明三世太平”。

朱瞻基的童年充斥着权谋与血腥。他随朱棣五征蒙古,目睹爷爷活剐三千宫人,也亲历父亲朱高炽因肥胖遭群臣讥讽。

12岁那年,他弯弓搭箭射中奔马,朱棣大笑:“此儿类我!”这份“类我”,既有杀伐果决,亦埋下日后烹杀亲叔的伏笔。

洪熙元年,朱高炽暴毙,南京城暗流涌动。汉王朱高煦派死士截杀赴京奔丧的朱瞻基,却被他反手一招“昼夜疾驰六百里”破局。

登基当日,他笑对群臣:“朕非建文帝,叔父亦非成祖。”一语双关,既是警告藩王,亦展露权术锋芒。

仁宣盛世宣德元年秋,乐安城下。朱瞻基命人将劝降信射入叛军大营:“交出怂恿者,恩礼如旧;若负隅顽抗,朕当亲取尔头。”

面对叔叔朱高煦的叛乱,他御驾亲征,却只带三万兵马。当朱高煦颤巍巍爬出城墙投降时,朱瞻基轻抚其背:“叔父何苦学成祖?”随即夺其兵权,将其他藩王的护卫队“温水煮青蛙”般抽空。

朝堂之上,“三杨内阁”与宦官势力形成微妙制衡。杨士奇连夜被召见,见皇帝扮作富商溜出宫门,只为讨论治蝗策略;司礼监太监批红时,需先通过翰林院特训考试。

这位皇帝甚至发明“巡抚制度”,派周忱等人扎根地方二十年,把江南税赋翻了三倍,却让百姓高呼“青天”。

最讽刺的是,当郑和第七次下西洋的宝船满载奇珍归国时,朱瞻基正蹲在御花园刨土种菜,对户部尚书夏原吉念叨:“朕汗流浃背方知农苦,减税三成如何?”

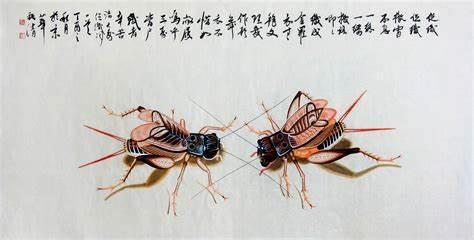

荒唐暴君苏州知府跪呈千只蟋蟀,朱瞻基蹙眉:“尽是小虫,岂配‘大将军’?”转身命景德镇烧制镶金蟋蟀罐,听闻爱虫战死,又怒砸瓷罐深埋。江南百姓为捕蟋蟀荒废农田,蒲松龄笔下的《促织》孩童投井化虫,竟成真实写照。

后宫更是一地鸡毛。胡皇后端坐中宫十年,只因无子,便被朱瞻基联合杨士奇演了出“病退让位”的戏码。孙贵妃上位那日,他摸着新后凤冠感慨:“少年荒唐,莫过如此。”

更骇人的是逍遥城中,被铜缸炙烤的朱高煦惨叫三日,朱瞻基却对史官冷笑:“朕烧的是逆贼,非叔父。”

短命明君1435年正月,38岁的朱瞻基咳血而亡。临终前,他盯着案头未完成的《瓜鼠图》,喃喃道:“蟋蟀鸣秋,终是促织误我...”其母张太后含泪砸碎所有蟋蟀罐,却抹不去史书里“促织天子”的污名。

他留下的,是充盈的国库、完善的内阁,也是开启宦官专政的“批红权”;是南疆安南的独立,亦是北方瓦剌壮大的隐患。

二十年后,宦官王振怂恿明英宗亲征,酿成“土木堡之变”——这场浩劫的种子,早在宣德年间已悄然埋下。

历史冷知识:2019年,景德镇珠山御窑遗址出土大量蟋蟀罐残片,纹饰竟比同期官窑瓷器更精美。考古学家苦笑:“宣德青花蟋蟀罐的工艺水准,堪比元青花鬼谷子下山图罐!”原来这位皇帝把治国匠心,全倾注在了玩物上。