要是把两宋那三百一十九年的事儿都挤到一页纸上,估摸着大半篇幅都得是憋着气儿、让步、不甘心,还有受委屈的事儿。

想想他们那超级富裕的经济和超级耀眼的文明,再回头瞅瞅那段历史,心里头总是有种说不出的难受和憋闷。

那是一个既充满希望又颠沛流离的时期;那是一个看似纯洁无瑕实则满目疮痍的时代;那是一个充满浪漫却又孱弱不堪的年代。

通常来讲,王朝刚建立那会儿都挺有活力的,但宋朝不太一样,它好像从一开始就没啥精神头,病歪歪的。

这个王朝,它回望大唐的荣光,终结了五代的纷乱。但就算是在它最昌盛的时候,也几乎没见着那种真正的大治之景。

不过还好,就算是在这么虚弱无力的时代,咱们民族里头,还是出了一批像岳飞、孟珙、范仲淹、文天祥这样的英雄好汉。他们心里装着天下,气概比山河还壮,别说是在咱们自己的历史上了,就是放到全人类那漫长又辉煌的历史里头,也都是能闪闪发光、名垂青史的大人物。

说到那些响当当的名字,咱们还得提一个人,他就是咱们今天要聊的主角,辛弃疾。

宋高宗绍兴十年的5月28日,天刚蒙蒙亮,那时候是卯时,太阳正要出来,月亮还没完全下去,北方初夏的风雨突然就来了。就在这天,辛弃疾在山东济南历城出生了。

他出生时,原来北宋的地盘,像华北、中原,还有甘肃、山东这些地方,早就是大金帝国的天下了。要说起他的生日,其实应该用金熙宗在位的天眷三年来算。

辛弃疾小时候,爸妈就离开了他,所以他是由爷爷辛赞一手带大的。爷爷对他的影响特别大,小时候的那些经历,深深地刻在了他的心里。

金国大举攻打过来的时候,辛赞因为家里人太多,走不掉,没办法只能留在北方,后来没办法,只能在金朝做了官。虽然金朝的女真人很看重他,甚至让他做了南京(就是开封)的知府,这种很大的官,但辛赞心里一直向着宋朝。他总想着找个机会反叛,好报国家被毁、皇上受辱的大仇。

辛弃疾对自个儿血脉基因的深刻理解,还有因此带来的,对那些外族人侵略的愤恨和对老家深深的眷恋,都在不知不觉中,深深地改变了他的一生。

辛弃疾从小就跟着爷爷四处当官旅行,有空的时候,爷孙俩就会爬到高处看风景,爷爷还会一边指着远处的山河,一边给他讲以前的故事。辛赞爷爷会给他讲述很多前朝的历史往事。

风景还是那般美,可老家已经变得陌生。被打败的民族的痛苦和低头,深深地触动了小时候的辛弃疾。

他暗暗给自己打气,下定决心要好好练习骑马射箭,希望有朝一日能像西汉那位勇猛的霍去病大将军,曾经北上击退匈奴、立下赫赫战功的那位,一样在战场上飞奔,为国家献上自己的忠心。

辛弃疾特别崇拜他的偶像,为了表示敬意,在后来参与抗金战斗的日子里,他就像霍去病那样,决定把原来的字“坦夫”给换了,改成了“幼安”。

辛弃疾十四岁那年,济南府推荐他去燕京参加金朝的进士考试,结果没考上;又过了三年,他再次尝试,但还是没能成功中榜。

说到辛弃疾,他有那么一段过往,算是他人生里不太光彩、也让人琢磨不透的事儿。有人就质疑他了,说你口口声声说要报效国家,咋还跑去参加金人的科举考试,这不是等同于认了贼人当爹吗?这不是间接承认了金国的正当性吗?

其实这事儿挺容易说明白的。首先,辛弃疾这辈子根本就不把功名当回事儿,就像尘土一样不放在眼里,他压根儿就没琢磨过要通过科举考试,靠写文章去当官。

那时候,不少留在被占领地方的爱国人士,选择去考科举,其实就是想办法混进金朝的军队和政府里头,找个机会干点大事。

【佩剑少年,热血南归】绍兴三十一年,也就是1161年的时候,我祖父辛赞去世了,那时候辛弃疾已经长大成人了。

这一年极为关键,对辛弃疾的人生轨迹,还有宋金两个王朝的历史走向,都有着重大影响。

这一年,野心很大的完颜亮干掉了皇上,自己当上了金国的第四把交椅。当上皇帝后,这个一直盯着南宋的大金头头,不顾已经跟宋朝通过“绍兴和议”和平相处了二十年,硬是对宋朝发起了全面攻打。

在金兵往南打的乱世里,各地的英雄好汉都站出来反抗。辛弃疾心里早就有股为国效力的劲儿,没多久,他就在济南南边的山里组织起一支两千多人的队伍。后来,他又加入了耿京领导的、规模更大的天平军。

辛弃疾不仅熟读了许多军事书籍,还写得一手好文章,他胆子大、有见识,并且武艺高强。很快,他就引起了耿京的注意,在天平军里表现得特别出色。

为了打败金兵,赢得大战,同时也为了给国家出力尽忠,辛弃疾提议赶快往南去找宋朝朝廷,让他们的起义军变成宋军管辖的正规部队。这样一来,内外配合,从南面和北面一起攻打金兵。

为了天平军的未来着想,耿京很爽快地同意了他提出去南方呈交奏表的想法。之后,辛弃疾不顾金军的层层阻挡,在1162年1月成功到达建康。刚到那里,他立马就见到了宋高宗赵构。

高宗对天平军表现出的忠心耿耿非常满意,于是给了耿京一个天平节度使的头衔,还让他管理东平府。同时,耿京手下的那些天平军大将们,也都被高宗好好地奖赏了一番。

不过,就在辛弃疾满怀期望地走在回北方的路上时,金国的皇帝完颜亮在采石矶那边连连吃瘪,可他还是硬着头皮要过江。结果,这事闹大了,底下的人直接起兵造反,把他给杀了。

结果辛弃疾一回山东,义军那边就出大事了。有个叫张安国的叛徒,他居然把首领耿京给杀了,然后转头就投降了金国。这时候的天平军,没了头儿,就像没娘的孩子,乱成了一锅粥。

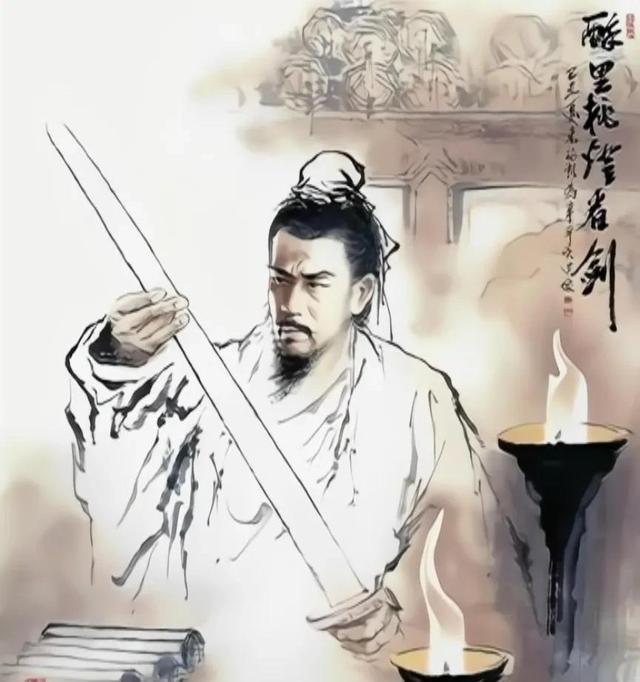

接下来,平叛捉贼的大戏开场了。辛弃疾一怒之下,只带了五十个勇士,提刀上马,直接冲向敌军大营。在五万多叛军里,他愣是把张安国给活捉了。然后,在金兵的穷追不舍中,他们历尽千辛万苦,走了好几千里地,才把叛徒押回建康,交给宋朝朝廷处置。

五十人对战五万人,这简直就是战争史上的奇迹,要不是史书明确记载,这种听起来像神话故事的事情,谁会相信是真的?但奇迹真的就降临在了二十二岁的辛弃疾头上。

年轻小将,带着剑回到南方,让整个宋朝朝廷都大吃一惊。历史书上说,他气概非凡,声音洪亮,让那些胆小的士兵都振奋起来。皇帝见了他,连连感叹了三次,真是让人印象深刻。

辛弃疾报了深仇大恨,心里头那个痛快,满脑子都是战场上英勇杀敌、夺回被占土地的画面。可谁能想到,命运就是爱开玩笑,摆在他面前的,竟是一连串说不出的难题和尴尬境地……

【千古悲恸“归正人”】高宗对辛弃疾的待遇算是挺不错的,直接让他去江阴当了个签判。按照宋朝科举后选人的老规矩,这待遇比进士都高,快赶上状元了。对一个才二十岁出头,还没啥功名的小年轻来说,这简直就是皇帝开恩,破格提拔。

辛弃疾,那把宝剑上还沾着血迹,全身上下散发着逼人的战斗气息,结果却被打发到了远离边疆的江阴小城,还给了个跟打仗完全没关系的清闲差事。他心里头,多多少少有些不是滋味。

说实话,南宋朝廷并不是不需要像辛弃疾这样的勇猛将领,大宋皇帝也并非不懂他的忠心耿耿,问题就出在辛弃疾“归正人”的这个特殊身份上,让他回来后就一切都变得不一样了。

说起来“归正人”,其实就是指那些从被敌人占领的地方逃回来的人们。光从名字上“回头是岸”的意思,你就能感觉到,宋朝朝廷对这些“归正人”,表面上看起来是欢迎接纳,但实际上心里头全是瞧不起和偏见。

只要有“归正人”前来投靠,官府肯定会仔细盘查并小心提防。就算他们通过了检查,大多也只能得到些没啥实权的官职,很少会被安排到重要的岗位上。

辛弃疾原本是个义军汉子,他爷爷还在金国当过官。这种复杂又微妙的身世,简直就像南宋那些受委屈的“归正人”的缩影,也预示着他这一辈子注定坎坷。这事儿,其实早就给他的人生悲剧铺好了路。

从战火纷飞、满目苍夷的山东,我好不容易踏入了桃花盛开、柳枝轻摆、烟雨朦胧的江南地带。还没顾得上细细品味从战场到水乡这身份与环境的巨大变化,心里那股子为国效力的热乎劲儿就催着我,没法让我在个闲差上混日子。

那时候,高宗退位,孝宗登基,辛弃疾没管自己地位低、说话没分量这事儿,他仔细分析了宋金两边的形势,然后有条理、明明白白地提出了要打仗收复失地、恢复原来国土的军事策略。这就是他在乾道元年,也就是1165年,给宋孝宗呈上的《美芹十论》。

但是,咱们先不说辛弃疾的身份,单看他提出建议的那会儿,时机和环境确实挺糟糕的。就在两年前,宋廷搞了个“隆兴北伐”,结果打输了,整个朝廷上下都弥漫着求和、妥协,还有那种只求安稳的气息。

真的很可惜,辛弃疾费尽心思写的长篇大作,大宋皇帝却压根儿没放在眼里。满怀期待的他,心里头一百个不乐意,但也只能干着急,没办法。

好多年以后,他在《鹧鸪天·壮岁旌旗拥万夫》这首诗里提到,“本想用万字长策去平定战乱,结果却只能换来东边邻居的种树经”——从这就能看出,他心里头有多失落和没办法。

尽管心怀大志未能完全实现,但跟后来他经历的种种波折比起来,辛弃疾那时候的日子还算过得去,至少官场上还是挺顺畅的。

在江阴签判任期结束后,辛弃疾接着又去了广德军和建康做通判,官职一步步往上升。那时候,宋金两国不打仗了,天下太平。辛弃疾便和朋友们一起喝酒吹风,吟诗作对,填词写歌。在不打仗的日子里,他作为词人的本事和才华越来越被人们看重。

肯定的是,辛弃疾的词从那种积极投身报国的壮志豪情,到想报国却无门路的哀伤,慢慢形成了他作品中那种气势磅礴、豪迈不羁,同时又深沉哀伤、满怀悲凉的风格特点。

1170年,也就是乾道六年的那会儿,对辛弃疾来说特别关键。这时候的他,已经过了四十岁,在建康的任期也满了。于是他就去了临安等新的任务,没想到还得到了孝宗皇帝的亲自召见。

辛弃疾在皇帝面前直言进谏,他一口气呈上了两篇关于北伐攻打金国的奏章。接着,他日夜操劳,起早贪黑,在之前写的《美芹十论》的基础上,进一步琢磨,写出了内容更加深入和广泛的《九议》。

孝宗还是那副不冷不热的样子,《九议》送到宫里,就像石头扔进大海,一点回响都没有。皇帝见那些“归正人”,也就是走走过场,客气一下。不管是打仗还是求和,宋廷都明显在躲着辛弃疾,不让他沾边军事上的事儿。

满心热血,却难以实现抱负,这让辛弃疾心里头憋屈得慌,只能将对国家兴衰、民族未来的关心和担忧,一股脑儿地写到词里面去了。

尽管辛弃疾的提议没被采纳,但他多次上书时所表现出的深谋远虑和真本事,还是赢得了朝廷的认可。朝廷后来陆续让他去江西、湖南、湖北这些地方,担任安抚使、转运使等关键官职。

可是,管理灾荒、维护治安这些事儿,和他一开始想要振兴国家的想法差得远了。虽说在地方上他是卖力干活,干得也挺好,但日子一长,辛弃疾就觉得时间过得太快,自己啥大志向还没实现,心里头就越发憋屈和难受。

辛弃疾遭遇的现实真的很狠,他虽然本事大得很,但那个直性子、倔脾气,让他在官场那种拐弯抹角的地方根本待不下去。而且,他一门心思就想北伐,可那时候大家都只想着在小地方图个安稳,过他那种小日子,根本没人跟他一条心。

辛弃疾心里明镜似的,知道自己性格刚直自信,这些年不太合群,所以早早就打算好了。他在江西信州,就是上饶那边,带湖边上建了个园子,打算哪天不干了,就到这里隐居。他还给这带湖的庄园起了个名儿,叫稼轩,从此以后,他就自称“稼轩居士”。

没多久,到了淳熙八年春天,四十二岁的辛弃疾因为被人告发,官职被撤了,他就回老家上饶待着。在那之后的二十年里,他大部分时间都在乡下过着悠闲日子,只有很短一段时间去福建当过提点刑狱和安抚使。

辛弃疾那段在山林间逍遥自在,像闲云野鹤一样的日子,真是既苦又甜。

他喜欢喝酒时吟诗作对,结交好友,在山水美景中尽情玩乐,陶醉于那份宁静的乐趣里。

《西江月》写夜晚走在黄沙道上的情景,《清平乐》描绘的是村庄里的日常生活,这些大家都爱读的田园风格词,都是在那时候写出来的。

不过,辛弃疾毕竟不是像陶渊明那样的隐士。他心里装着国家大事,没法像五柳先生一样,啥都不管,只顾着在山水间找乐子。

乡村景色确实能让人心情宁静,但心底翻涌的情绪却让他感到十分煎熬。满怀壮志的梦想确实让人精神抖擞,可现实的残酷又让他感到气愤和绝望。

辛弃疾,那满腔热血的英雄汉,本想为君王平定天下,搏个生前身后的好名声,可叹的是,一头白发已悄然爬上鬓角。他心系国家,却报国无门,正值身强力壮之时,却被迫远离了朝堂。在伤心失落与自我安慰的交织情绪里,他就这样懒散地过着,看似悠闲其实啥也没干,十几年光阴就这么晃过去了。

【廉颇老矣,尚能饭否?】过了六十岁,人生好像又翻开了新的一页。到了嘉泰三年,也就是1203年,支持打回北方的韩侂胄开始重用那些主张跟金人干仗的人。这时,辛弃疾已经六十三岁了,他被派去当绍兴知府,还兼着浙东安抚使的职位。到了年底,宋宁宗还亲自召见了他。

从“隆兴北伐”失败到现在,一晃眼就是四十年。南宋这期间已经换过了孝宗、光宗、宁宗三位皇帝。那些当年年轻力壮的小伙子,现在也都变成了白发苍苍的老头了。

不过,那迟来的邀请还是让辛弃疾心里头激动了一把,他硬撑着年迈多病的身子,一路赶到临安,想着给北伐出点主意。

这次回来,辛弃疾还是感觉到有点不对劲,心里不踏实——金国人那边正被北方的战争搞得焦头烂额,国内还闹饥荒,情况挺糟。可咱们这边的宋宁宗,跟当年那个急着北伐的宋孝宗一模一样,心急火燎的。再说那个韩侂胄,比当年的北伐头头张浚还要沉不住气。

虽然他心里头跟上面的大佬们想到一块去了,都想着北伐,但他心里也明镜似的,知道在这种关乎国家前途的大事儿上,要是急吼吼地想快点搞定,那可真是太冒险了。

1205年3月份,辛弃疾被调到了镇江当官。那时候,他心里五味杂陈,一边觉得韩侂胄他们那股子瞎冲乱撞、急着开打的劲儿挺吓人的,另一边,他又想自己能干出点成绩,好让皇上真正懂得怎么才能打赢仗。

登上京口北固亭那会儿,我朝着北边老家的方向望去,心里头那个滋味,真是说不出来的复杂。就在这份情感涌动下,我动手写了那篇被大家传颂了很久的《永遇乐·京口北固亭怀古》。

他打定主意,要把余生这把老骨头,都搭进那个跟他一样年迈的王朝里。可没想到,怪事又冒出来了。

1205年,开禧元年六月那会儿,朝廷下了道命令,让他从镇江前线撤回来,去隆兴当知府。可还没等他到任,就因为被谏官告了一状,官职没了,只好回家继续过他的悠闲日子。到了第二年春天,宋朝廷又想起他了,重新任命他为浙东安抚使。

这样老是换来换去,早就不只是普通的人事调动了。说白了,国家在怎么用辛弃疾这事儿上,一直拿不定主意。说到个人,这简直就是变着法儿地折腾一个六十五岁的老爷子。辛弃疾这下子是彻底失望了,干脆上书请求离职。

辛弃疾走了,可北伐这事儿已经迫在眉睫。到了1206年五月,韩侂胄跟宋宁宗说,得下道诏书,正式宣布咱们要打北边去,大军也得准备开拔了。

但金人对于南宋可能发起的攻打,早就做好了准备。那次急急忙忙的“开禧北伐”,结果真的就跟辛弃疾之前说的一样,被打得大败。

然后,就是打仗输了之后的和谈环节。不过,赢了的女真人变得更加嚣张,提出的和谈条件越来越过分。他们不光要宋朝割地赔钱,还非得让宋朝把引发战争的宰相韩侂胄绑了,送到金国去认罪。

韩侂胄火冒三丈,发誓要跟金国人拼个你死我活,还爽快地拿出了二十万的家产来支援军队。在忙着准备打仗的时候,那个以前被冷落的辛弃疾又被朝廷想起来了。到了1206年年底,宁宗皇帝提拔他做了龙图阁待制,还让他去管江陵府,并且召他进京城汇报工作。

可能真的是岁月不饶人,辛弃疾心里虽有壮志,但身体已大不如前。又或许是他隐隐感觉到自己时日无多,有了种说不出的预感。所以这时候的他,一再拒绝出山,态度十分坚决。

1207年那年的九月初十,正好是开禧三年,秋风把院子里的叶子吹得满地都是,看起来挺凄凉的。辛弃疾老爷子那时候已经上了年纪,身体也不好。但他还是硬撑着坐起来,眼睛虽然不太清亮,却突然闪起了光,用尽力气喊着:“要干掉那些贼人!”说完,他又一下子倒回了床上。

这位词人,一生风流倜傥,擅长诗剑,却始终心情抑郁。他是个满腔热血的英雄,却无缘报效祖国,满心遗憾地走完了自己的人生路。