在那穷乡僻壤的旮旯里,有个村子像被岁月遗忘的角落,悄无声息地卧在大山的臂弯中。村里日子过得紧巴巴,家家户户都在温饱线上苦苦扒拉,好似热锅上的蚂蚁,忙得团团转却又难有大的起色。村外那片山林,广袤得没边没沿,树木长得遮天蔽日,风一吹,枝叶沙沙作响,仿佛藏着无数不为人知的秘密,透着股子神秘劲儿。就在这山林间,发生了一段令人唏嘘不已的故事。

咱故事的主角于六爷,那可是个实打实的厚道人。早年,命运就跟他开了个天大的玩笑,老伴儿早早地就去了,留他一个人既当爹又当妈,一把屎一把尿地拉扯着儿子。那日子过得,真是麻绳专挑细处断,苦不堪言。可于六爷硬是咬着牙,用他那双布满老茧、粗糙得像树皮的手,撑起了这个摇摇欲坠的家。好不容易盼到儿子长大成人,儿子却怀揣着一腔热血,铁了心要去参军,想着保家卫国,干出一番大事业。于六爷虽说满心不舍,但也知道儿子是去做正事,只能含着泪点头。哪晓得,天有不测风云,人有旦夕祸福,一场惨烈的战役过后,儿子英勇牺牲的噩耗如晴天霹雳,把于六爷砸得晕头转向。政府体恤于六爷的丧子之痛,安排他当了山林的守林员。就这样,于六爷背着简单的行囊,一步三回头地告别了村子,在山林深处搭了两间草房,开启了与山林为伴的日子。

于六爷每日天不亮就起,简单洗漱后,腰间别上砍柴刀,带上些干粮,便一头扎进山林开始巡山。他穿梭在茂密的树林间,眼睛像探照灯似的,不放过任何一处可疑的地方,一心守护着这片山林,生怕有人来偷砍偷伐。忙活一天,等回到家时,往往已是夕阳西下,余晖洒在他那疲惫却坚毅的脸上。于六爷没啥嗜好,就好一口酒,每晚喝上一杯,一天的疲惫仿佛都随着那辛辣的酒水消散了。

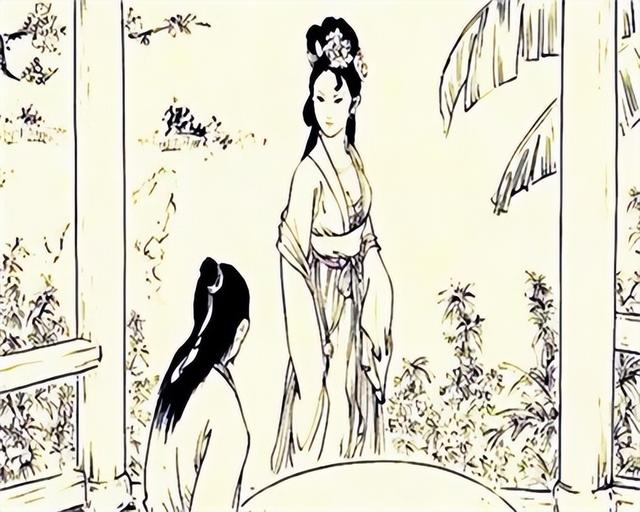

一天傍晚,像往常一样,于六爷端着酒杯,刚踏出房门,眼角余光瞥见对面大树后头有个人影一闪而过。他心里 “咯噔” 一下,这深山老林的,咋会有人?定睛一瞧,只见一个和自己年纪相仿的老头,穿着一身洗得发白的麻布衣,身形清瘦,正局促不安地站在那儿,眼睛时不时地往于六爷手中的酒杯瞟,那眼神里的渴望,就像饿了三天三夜的人瞧见了香喷喷的白面馒头。于六爷生性好客,见状,脸上立马堆起笑容,大声招呼道:“兄弟,来者是客,不嫌弃的话,过来一起喝两杯!” 老头一听,眼睛里闪过一丝惊喜,可随即又面露犹豫之色,双脚像被钉在了地上,挪都挪不动。于六爷看出老头的窘迫,大步走上前,一把拉住他的胳膊,爽朗地笑道:“别客气,都是缘分,进屋唠唠!”

两人进了屋,于六爷从床底下翻出一坛珍藏许久的酒,酒坛上落了一层薄薄的灰,显然有些年头了。他轻轻拂去灰尘,揭开坛盖,瞬间,一股浓郁醇厚的酒香弥漫开来,整个屋子都被这香味填满。于六爷给老头斟满一杯,酒液在杯中轻轻晃动,泛着诱人的光泽。老头双手微微颤抖着端起酒杯,仰头一饮而尽,紧接着,一抹满足的神色爬上脸庞,他咂了咂嘴,回味无穷地说:“哎呀,这酒可真是琼浆玉液啊,好久都没喝过这么好的酒了!” 于六爷看着老头的模样,心里明白了几分,在这吃了上顿没下顿的年头,酒对普通百姓来说,那可是稀罕玩意儿。他又连忙给老头满上一杯,两人你一杯我一杯,一边喝酒,一边天南海北地唠起来。不知不觉,夜色渐深,繁星布满天空,像无数双眼睛静静地看着这屋内两个相谈甚欢的人。

从那以后,老黄就像和于六爷约好了似的,隔三岔五就在日落时分准时出现。每次来,手里都提着满满一篮子东西,有时是漫山遍野采摘的野果,红的像玛瑙,紫的似葡萄,散发着诱人的果香;有时是刚从地里挖出来的鲜嫩野菜,叶片上还挂着晶莹的露珠,在夕阳的映照下闪着光;偶尔,还会带来一些珍贵的药材,透着一股独特的香气。老黄每次都笑着说:“我可不能白喝你的酒,这些山里的东西,就当是我的一点心意。” 于六爷每次都笑着推辞,可终究还是拗不过老黄,只得收下。日子一天天过去,两人的交情也越来越深,每次喝酒,不仅谈天说地,还互相倾诉心里的烦心事,成了无话不谈的忘年交。老黄酒量一般,自从第一次喝多后,往后每次都只浅尝几口,更多的是享受和于六爷相聚的时光。

日子就这么不紧不慢地过着,转眼到了冬天。山林里到处银装素裹,树木的枝丫上挂满了晶莹剔透的冰凌,在阳光的照耀下闪烁着五彩光芒,宛如童话世界一般。可对于六爷来说,这冬天的山林,多了几分危险。这天,于六爷和往常一样,早早起身,裹紧身上那件破旧却厚实的棉袄,戴上毡帽,穿上自制的棉鞋,背上装着干粮和水的布包,迎着刺骨的寒风,踏入山林开始巡山。山林里厚厚的落叶和枯草,把原本崎岖的山路遮得严严实实,于六爷小心翼翼地走着,眼睛时刻留意着周围的动静。当走到一个山腰处时,脚下突然一滑,他整个人像断了线的风筝,连滚带爬地摔进了一个坑里。

那坑不大,却四周陡峭,像个天然的陷阱。于六爷灰头土脸地从坑里爬起来,只感觉右腿钻心地疼,低头一看,小腿上被锋利的石头划开了一道长长的口子,鲜血像决堤的洪水,汩汩地往外冒,不一会儿就染红了周围的土地。于六爷强忍着疼痛,从布包里掏出一块破旧的毛巾,简单地把伤口包扎了一下。他咬着牙,想站起身爬出坑,可右腿软绵绵的,使不上一点力气,试了几次都失败了。他抬头看看天,只见乌云开始聚集,天色渐渐暗下来,一场大雪似乎即将来临。于六爷心里涌起一股强烈的恐惧,他知道这山林平日里就鲜有人来,如今自己被困在这里,又受了重伤,恐怕很难有人发现,弄不好就得把命丢在这儿。他越想越害怕,只能在心里默默祈祷,希望有人能来救救自己。

夜幕笼罩了山林,四周黑得伸手不见五指,寒风像刀子一样割着于六爷的脸,他又冷又饿,坐在冰冷的坑底,体力渐渐不支。就在他感到绝望的时候,突然,一声焦急的呼喊从远处传来:“老余!老余!” 于六爷瞬间来了精神,这声音,正是老黄的!他用尽全身力气,大声回应道:“老黄,我在这儿!我腿摔断了,动不了!” 不一会儿,老黄气喘吁吁地出现在山腰,他满头大汗,发丝凌乱,显然是一路跑过来的。老黄低头看到坑中的于六爷,眼里闪过一丝心疼,二话不说,转身在周围找了起来。不一会儿,他找来一些粗壮的树藤,把一端缓缓放进坑里,对于六爷喊道:“老余,抓住树藤,我拉你上来!” 于六爷紧紧抓住树藤,老黄使出浑身解数,一点一点地把他拉了上来。

随后,老黄小心翼翼地搀扶着于六爷,一步一步往家走。路上,于六爷才知道,老黄今天像往常一样来找自己喝酒,到了草屋却发现人不在,就一直在屋前等。可这一等,等到天都快黑了,还不见于六爷回来。老黄心里隐隐不安,因为他知道于六爷眼神不好,平时天黑前肯定会回家。于是,他决定沿着山路寻找,一边跑一边大声呼喊于六爷的名字。回到家后,老黄先将于六爷轻轻扶到床上躺下,仔细查看他的伤势。皱着眉头说:“老余,你的腿骨折了,我得先帮你把骨头接上。” 说着,他熟练地将于六爷的腿摆正,双手轻轻握住骨折处,猛地用力一推,只听 “咔嚓” 一声,骨头接上了。于六爷疼得冷汗直冒,可心里却对于黄充满了感激。接着,老黄又出门一趟,消失在夜色中。过了好久,他才匆匆赶回来,手里多了一些不知名的药材。他把药材放在石臼里,用杵臼细细捣碎,然后敷在于六爷的伤口上。于六爷只感觉腿上一阵清凉,那凉意仿佛能渗到骨头里,接着,便是一阵酥酥麻麻的感觉,疼痛似乎减轻了不少。在这股舒适感的包围下,于六爷迷迷糊糊地睡着了。

在老黄的悉心照料下,半个月后,于六爷的伤势渐渐好转,已经能拄着拐杖慢慢走动了。可奇怪的是,老黄却一连好几天都没露面。于六爷心里莫名地烦躁不安,像有只小猫在抓挠,整日坐立难安,总觉得老黄是不是出了什么事。思来想去,于六爷决定去老黄说的对面山脚的村子找找他。

这一天,阳光明媚,于六爷拄着一根竹竿,一步一步朝村子走去。一路上,他脑海里不断浮现出和老黄相处的点点滴滴,心里满是担忧。到了村子,于六爷逢人便打听老黄的住址,可村民们都一脸茫然,纷纷摇头说村里没姓黄的这个人。于六爷不信,他觉得这些人肯定是在骗他,那个和自己一起喝酒聊天、救过自己命、还悉心照顾自己的老黄,咋可能不存在呢?于是,他挨家挨户地问,不放过任何一个角落。可找了一圈,还是一无所获。

就在他满心失望的时候,一个年轻后生悄悄把他拉到一旁,神秘兮兮地说:“大爷,你别找了,这村里真没你说的这个人。不过,前几天村里可出了件邪乎事儿,你听说了没?” 于六爷连忙追问,后生接着说:“前几天,村里响应上头的号召,垦荒造田,把山脚的那些树都砍了。结果,砍到一棵百年黄角树的时候,一斧子下去,那树竟然喷出了鲜红的血水,可把大伙吓坏了。当时正是破四旧、横扫牛鬼蛇神的时候,大伙也顾不上害怕,干脆找来一堆干柴,把那黄角树围起来点着了。奇怪的是,火着起来的时候,大伙好像听到那大树在哭呢!” 于六爷听到这话,如遭雷击,呆立在原地,半天说不出话来。

于六爷失魂落魄地离开村子,脑海里不断回想着后生的话,又联想到老黄的种种行为和他的名字。突然,他像被一道闪电击中,恍然大悟,发疯似的冲向山脚。此时的山脚,早已面目全非,往日郁郁葱葱的树林不见了,取而代之的是一片狼藉,到处都是倒下的树木,一片死寂。那棵几人合抱粗的黄角树,孤零零地立在那儿,树干被烧成了漆黑的木炭,仿佛在无声地诉说着自己悲惨的遭遇。于六爷缓缓走到黄角树前,双腿一软,“扑通” 一声跪在地上,泪水夺眶而出,他放声大哭,那哭声在山林间回荡,撕心裂肺。在朦胧的泪眼中,他仿佛看到了老黄被大火吞噬时痛苦挣扎的模样,心里像被千万根针扎着,如刀绞一般。他喃喃自语道:“老黄啊,你咋就这么走了呢?以后,我再也喝不到和你一起喝过的酒了……”

从那以后,于六爷变得沉默寡言,整日郁郁寡欢。每次喝醉了,就对着空荡荡的屋子唠唠叨叨,说起老黄,说起他带来的野果,说起他那不算好的酒量。岁月匆匆,于六爷的身体也越来越差,他时常一个人坐在门口,望着曾经和老黄相遇的地方,眼神里充满了迷茫和困惑。他不断地问自己:“啥是人?啥又是妖?” 然而,直到他生命的最后一刻,这个问题依然没有答案,他带着满心的遗憾,永远地离开了这个世界,可他和老黄之间的这段故事,却在这山林间,口口相传,流传了下来。