话说在咱这地界儿,有个李员外,那可是响当当的富户。府里青砖灰瓦三进院,光使唤的丫鬟家丁就有三十来号人。要说这府里最得宠的,还属年纪最小的丫鬟李英,虽说才十五六岁,却是个 "透亮百灵丹"—— 心眼透亮,手脚麻利,说话做事都透着股机灵劲儿。员外膝下无子,早把这丫头当半个闺女看待,连库房的钥匙都交给她掌管,气得那帮大丫鬟背地里直嘀咕:"这小蹄子,怕是踩着狗屎运了。"

这年秋末,员外要带全家去二十里外的亲戚家喝喜酒。临出门前,特意把李英叫到跟前:"家里大小事务,你多操点心。钥匙收好了,千万别出岔子。" 李英脆生生应下,看着员外的马车轱辘碾着落叶走远,转身就把各屋门窗检查了个遍。谁承想,这一去竟引出了一场惊心动魄的劫案。

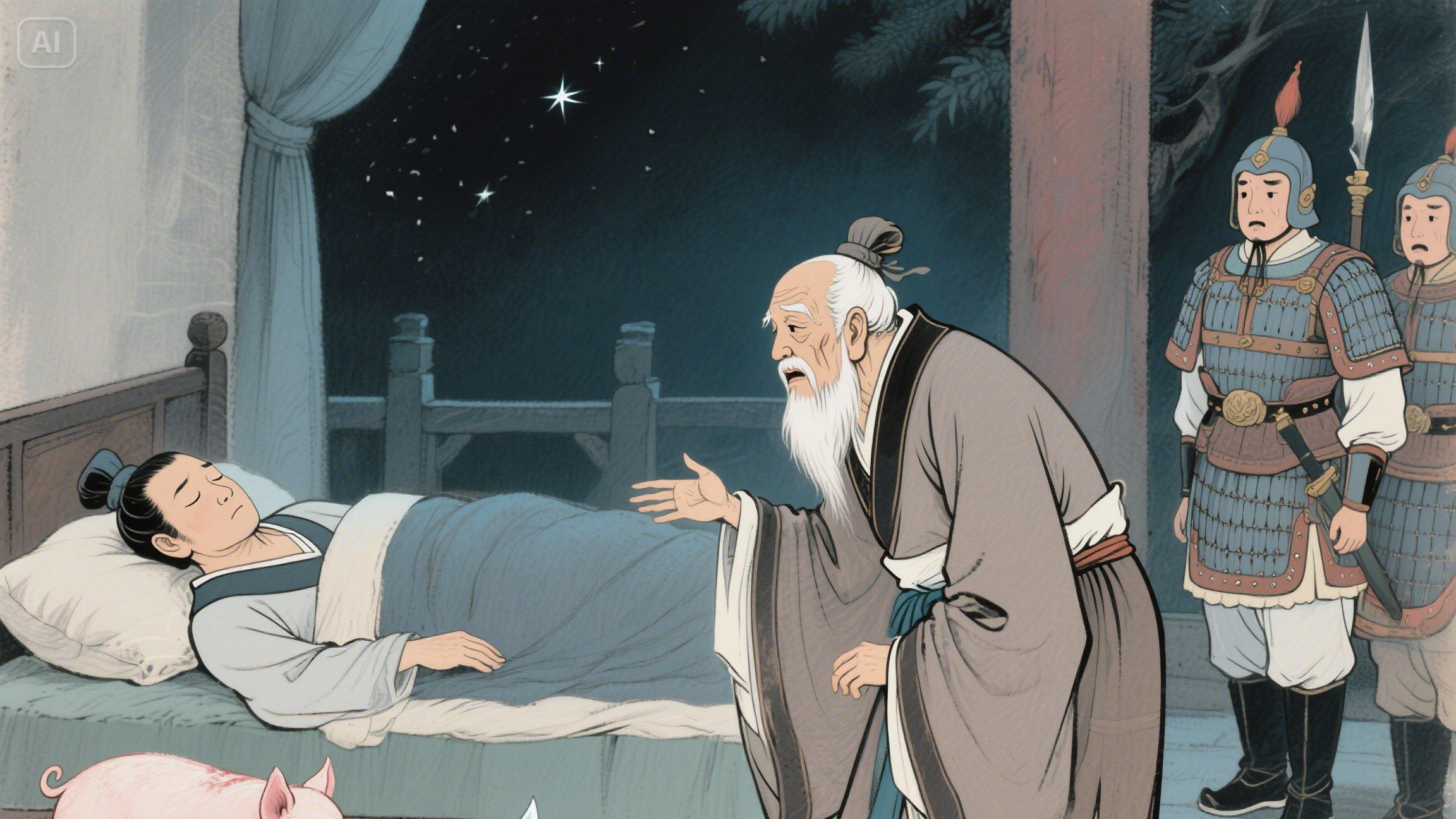

月黑风高,梆子声敲过三更。李府后墙突然传来 "扑通扑通" 的翻跃声,十几个蒙着黑布的汉子提着明晃晃的大片刀闯了进来。值夜的家丁刚要喊,刀刃就架在了脖子上:"敢吱声就剁了你!" 众人吓得两股战战,哪里还敢反抗,眨眼间全缩到墙角筛糠去了。

劫匪头子是个铁塔般的汉子,满脸络腮胡,刀把上还缠着红绸子,往院子中央一站,声如闷雷:"把丫头们都叫出来!" 十几个丫鬟哆哆嗦嗦被赶到当院,月光下只见刀光闪闪,个个吓得面无人色。

"谁是管事的?" 劫匪头子晃了晃刀,寒光映得人睁不开眼。年纪最大的王妈刚往前挪了半步,刀就 "当啷" 架在了她脖子上:"快说,银子藏哪儿了!" 王妈膝盖一软跪倒在地,结结巴巴道:"我... 我不知道啊,钥匙... 钥匙在李英手里!" 说着,拿眼角偷偷瞥向人群里的李英。

李英心里 "咯噔" 一声,知道躲不过了,深吸一口气往前一站:"我是管钥匙的,你若答应不伤人,我带你们去找。" 劫匪头子上下打量她一番,咧嘴一笑:"小丫头片子倒有胆子,行!老子说话算话,只要交出银子,保管你们一根汗毛都不少。"

李英攥着钥匙在前头走,手心全是汗,把钥匙攥得生疼。路过角门时,她悄悄往门框上按了按,留下个浅浅的指印 —— 这是她跟说书人学的 "暗记法",想着万一能给官府留个线索。

到了库房门口,里头黑咕隆咚的。劫匪头子不耐烦地踢了踢门:"黑灯瞎火的怎么找?去拿蜡烛!" 李英应声去取了烛台,火苗一跳一跳映得满墙都是人影。她推门进去,故意往地上的青砖缝里瞧了两眼 —— 那是她昨天刚数过的,从门口到银箱共十八块砖,每三块砖缝里都有片小树叶做标记。

"银子在中间那口朱漆箱子里。" 李英举着蜡烛往前凑,借着灯光,她看见劫匪们的衣服颜色各异:领头的穿青布衫,旁边的有穿灰麻褂的,还有个瘦子穿着带补丁的黑袍。她假装被门槛绊了一下,手里的蜡烛晃了晃,蜡油正巧滴在领头胡子的青布衫后肩上,接着又借 "照亮" 的机会,挨个从劫匪身边走过,每过一个人,就悄悄往他们后襟滴一滴蜡油。

劫匪们哪顾得上这些,砸开箱子见着白花花的银子,顿时眼都红了,麻袋往地上一铺就抢开了。李英退到门边,看着他们把金镯子、银元宝往麻袋里塞,心里暗忖:"骑驴看唱本 —— 走着瞧,等天亮了,看你们后襟上的蜡油怎么藏!"

天蒙蒙亮时,劫匪们扛着麻袋翻墙跑了。李英赶紧把丫鬟们聚到一起:"都别怕,他们没伤人就是万幸。一会儿员外回来,咱如实说便是。" 可那王妈却躲在角落里,眼神躲躲闪闪。

晌午时分,员外的马车回来了。刚进二门,看见院子里乱七八糟,顿时急得直跺脚:"这是遭了哪门子灾?" 王妈赶紧迎上去,扯着嗓子就哭开了:"员外您可回来了,昨晚来了一伙胡子,凶神恶煞的,多亏李英姑娘带他们去拿银子,不然咱们命都难保啊!"

员外一听 "带他们拿银子",脸色立马变了,转头盯着李英:"好哇,我拿你当自家人,你倒帮着外人抢我?" 李英不慌不忙,上前福了福身子:"员外容禀,昨晚那帮胡子蒙着面,小的虽不知他们是谁,却在他们后襟上留了记号。" 说着,压低声音把滴蜡油的事说了一遍。

县衙的张班头听了经过,连连称奇:"想不到小丫头片子这么有心眼!得,咱们就按这线索找。" 当下派了十几个衙役,分赴城中茶馆、酒肆,专盯那些后襟有蜡油印的人。

要说这帮劫匪也是活该倒霉,抢了银子后,竟躲进城南的 "醉仙居" 胡吃海喝。那瘦子穿的黑袍后襟上,明晃晃一块蜡油印,在阳光下格外显眼。衙役们一进门,眼尖的就瞅见了,二话不说上前按住:"跟我们走一趟吧!"

大堂之上,起初这伙人还嘴硬,说自己是做小本生意的。直到张班头让人拿来蜡烛,往他们后襟上一照,蜡油印遇热发亮,跟打了灯笼似的。劫匪头子这才傻了眼,一拍大腿:"哎!栽在个小丫头手里,算老子认栽!" 原来,他们原以为蒙面作案天衣无缝,哪料到李英借着 "照亮" 的由头,给每人都留了 "记号"。

案子破了,银子分文不少追了回来。员外看着失而复得的财物,再瞧瞧站在一旁的李英,心里又是感激又是愧疚:"好孩子,多亏了你,不然为叔这把老骨头可要悔青了。" 当场就认李英做了干闺女,让人给她做了身崭新的桃红夹袄,头上还簪了朵珍珠花。

自打这以后,李英在府里的地位可就不一样了。王妈等人再不敢背后嚼舌根,见了她都客客气气的。李英却跟往常一样,该干活干活,该操心操心,只是多了个 "李家小姐" 的称呼。

三年后,员外特意请了十里八乡的媒人,给李英寻了个顶好的婆家 城西开米铺的周公子,人品端正,又读过几年书。成亲那天,员外照着大户人家的规矩,给李英备了二十四抬嫁妆,连盖头都是金丝绣的并蒂莲。临上花轿时,李英拉着员外的手掉眼泪:"若非您当年收留,哪有英儿今日。" 员外抹着泪笑骂:"傻丫头,如今你是嫁出去的凤凰,可得把日子过得火旺旺的。"

后来啊,这事儿在四里八乡传开了,老人们常拿这事教育晚辈:"人不可貌相,海水不可斗量,别看人家是个小丫鬟,那心眼儿比针眼还细呢!" 直到如今,说起 "李英智斗劫财贼" 的故事,老人们还会指着后襟说:"瞧见没?这就是当年滴蜡油的妙处,真真是 ' 卤水点豆腐 一物降一物 ' 啊!"

故事通过李英的机智周旋,展现了民间小人物的智慧与勇气。你对故事中的细节描写、俗语运用是否满意?若想调整节奏或补充情节,随时告诉我。