新中国的发展历程中,众多英雄人物犹如夜空中明亮的星星,他们的壮举熠熠生辉。这些人为国家的自主、民族的自由以及建设工作,倾注了大量心血并作出了重大牺牲。

有这样一位无名英雄,他并未如同前线指挥官那样声名显赫,却在后勤支持的核心岗位上,为革命工作做出了巨大贡献,功绩不可忽略。

杨立三,是中国人民解放军总后勤部的第一位负责人。

若非他在后勤工作中的无私奉献,革命的成功之路或许将更加坎坷多阻。他的努力虽不显赫,却在后勤领域发挥着至关重要的作用。没有这份付出,革命进程可能会遭遇更多难以预料的困难和挑战。正是有了他的默默支持,革命才得以较为顺利地迈向胜利。

杨立三的一生充满了哪些不凡的经历?他在历史的不同时期究竟取得了哪些显著成就?杨立三的人生旅程究竟有何独特之处?在不同的历史节点上,他都做出了哪些值得称道的贡献?

1900年,杨立三在湖南省长沙县的一个贫苦农民家庭中诞生,他自小便在艰难的环境中成长,深刻感受到底层生活的困苦。

他依靠坚定的决心和对学习的热情,边劳动边自学,成功结束了小学阶段的学习。

1920年,杨立三为了寻找更佳的生活途径,加入了湘军,开始担任文书工作。之后,他还陆续担任过团里的司务长以及军需方面的官员。这些职务使他有机会初步接触并实际操作军队的后勤事务。

1925年,杨立三成为国民党的一员,他主动投身地方工作,接手并管理了地区的教育委员会。通过筹集资金,他成功建立了县立高级小学和尊阳女子学校,为本地教育水平的提升作出了努力。

“五卅事件”发生后,杨立三深感愤慨,他发起成立了复仇协会,积极传播反对帝国主义和爱国的理念。在校园内,他组建了救国小组和宣讲队伍,主要依靠有进步思想的教师,同时秘密筹划建立了农民协会。

随后,他加入了农民运动培训学院,有幸听到了毛泽东的授课,深刻受到了共产党革命理念的熏陶。自那时起,他便决定投身于共产主义事业的奋斗之中。

1927年初,杨立三成为中国共产党的一员。到了九月份,他毫不犹豫地投身于湘赣边界的秋收起义,这标志着他正式踏上了为人民军队奉献的道路。

秋收起义期间,杨立三展现了卓越的能力。他遵循毛泽东的部署,与何长工等人共同策划并制作了中国工农革命军的首面旗帜。这面旗帜意义非凡,标志着人民军队的诞生,象征着革命的力量与未来的希望。

在江西省永新县进行的三湾改编期间,杨立三被委以重任,成为中国工农革命军第一师第一团的副官,并随后额外担任会计科的负责人。这一任命标志着他正式开始承担起义部队的后勤管理工作。

毛泽东曾向杨立三幽默表示:“立三,往后咱们的伙食可就指望你啦。”

这句话虽显得轻松随意,却深刻体现了对杨立三的信赖与厚望。杨立三则以具体行动回馈了这份信任,证明了自己能够担当重任,没有辜负期望。

之后,杨立三在土地革命战争期间,担任过红十二军后勤供给部门的负责人、红一方面军司令部行政与物资管理的副主管及经理部门的负责人,同时还兼任总兵站的主管与政治委员等关键岗位。

他参与了红军初期供给制度的规划,废除了原有的军队薪酬体系,推行官兵同等待遇的原则。这一改变显著提升了士兵们的积极性,并强化了军队的团结性。

与此同时,他采取了针对地主筹款、构建根据地财务体系的措施,为新型人民军队的供给保障打下了牢固基础。

担任中革军委后方办事处主任期间,杨立三主管中央苏区的所有军事后勤部门、医疗机构及生产工厂的运营。

在当时的农村环境恶劣、战事频繁且缺乏稳固后援的艰难时期,他指挥军队自主解决粮食和资金问题,并成功创办了一些小规模的服装厂、药品生产厂以及武器制造厂,确保了前线部队能够获取到必要的物资补给。

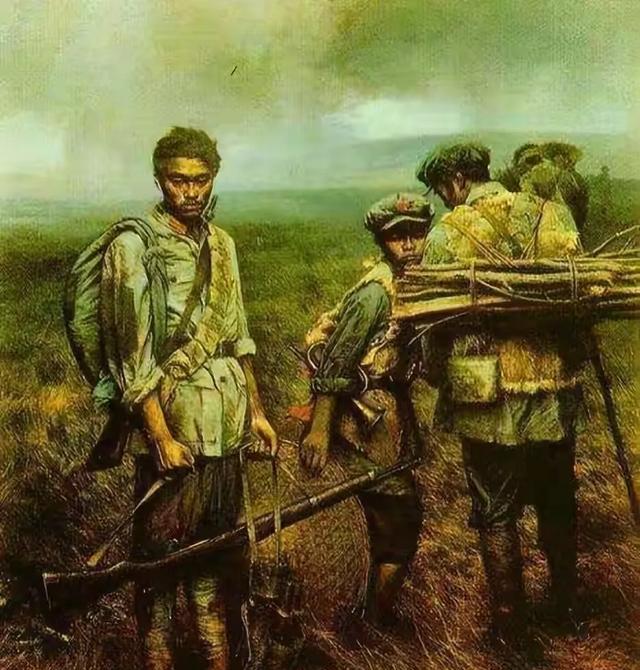

1934年10月,中央主力红军踏上了长征之路,此行途中条件极为艰苦,自然环境恶劣,且缺乏必要的物资供应。后勤部门在这一路上遭遇了前所未有的困难,保障工作变得异常艰巨。

杨立三曾任中革军委物资管理部门负责人及粮食供应队队长等职务,他积极设法筹集军需资金与粮食,即便在极端艰难的条件下,也确保了部队的基本生活所需得到满足。

其中,最让人感动的是他协助周恩来穿越草地的经历。

1935年8月期间,红军在穿越草地时遭遇艰难,周恩来在此期间突然患上高烧,陷入深度昏迷状态。

草原地形蕴藏重重风险,遍布着泥泞的湿地,一旦疏忽大意,极易失足陷入,对生命安全构成严重威胁。

杨立三毅然决定亲自参与抬运伤员的工作,他与同伴们在泥泞不堪的草地上,一步一步艰难地向前推进。

他的肩头因长时间承载担架而破损,伤口渗出鲜血,但他默默忍受,未曾抱怨一句。就这样,他连续行进了六天六夜,最终成功地将周恩来带离了草地。

杨立三因过度操劳而患病。这段往事凸显了杨立三对同伴的深切关心,同时也彰显了他顽强的毅力和默默奉献的品质。

抵达陕北地区后,杨立三先后担任了军需物资管理处处长、红军医疗中心负责人以及兵站部门部长和政治委员等职务。

1936年5月,他报名参加了红军大学第一期第一科的学习课程,随后在抗大任职,担任了校务处处长的职务。

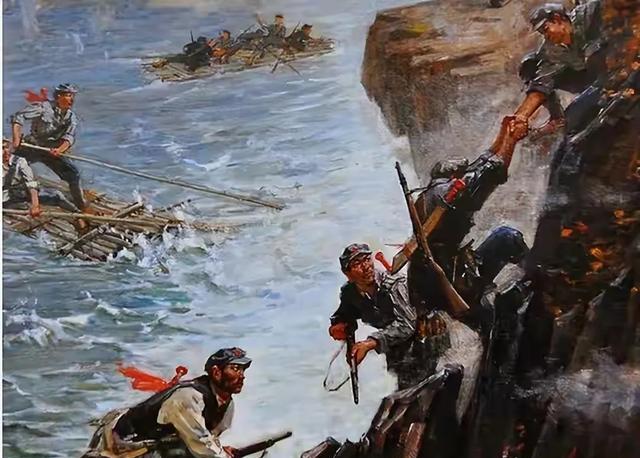

红军东渡黄河时,他面对诸多挑战,成功组织了船只调度与运输,确保了红军部队的平稳渡江,为战役的成功起到了关键作用,因此得到了毛泽东的赞扬。

抗日战争开始后,杨立三被任命为抗日军政大学校务部门主管、八路军兵站部门负责人与政治工作领导,以及中央军委后勤部门的副职领导。

那时,众多追求革命的青年前往延安,亟需解决他们的住宿难题。

杨立三直接指挥干部与士兵连续昼夜挖掘窑洞,仅用两个月时间便完成了200多个窑洞的挖掘,成功解决了大约一千名学员的住宿与教学场所需求,为抗日人才的培养奠定了必要的基础。

1939年春季四月时分,八路军在前线遭遇了严重的物资困境,尤其是武器、弹药以及粮食供给不足。鉴于这一紧急情况,朱德与彭德怀联名发电报请求支援。随后,杨立三被派遣至华北抗日战场的前线,他被任命为八路军后勤部的部长,并同时兼任政治委员一职。

入职后,他将首要关注点放在了军事装备制造上。

在条件艰苦的根据地,设施简单,技术不先进,且物资匮乏,但杨立三并未被这些难题所阻碍。他与技术团队并肩作战,依据实际情况探索并开发出适合当地生产的军事装备,有效支援了八路军的武器需求。

1942年,抗日战争进入了最为严峻的阶段。这一年,战争与自然灾害的双重打击导致农作物产量大幅下降,物价随之急剧攀升。军工厂的员工们,在这一时期遭遇了前所未有的生活挑战。

针对这个问题,杨立三通过多次深入考察与研究,创造出了“饻”这个字,并将原本以货币计发工资的方式转变为以实物为单位进行发放。具体做法是,采用小米等实物来确保工人的实际所得不受影响。

此创新措施确保了工人的生活稳定,增强了他们的工作动力,成功应对了物价攀升带来的挑战,为军工生产的平稳运行提供了有力支撑。

毛泽东曾给予高度评价:人们常说我们的军队是“小米配步枪”,但这样的组合究竟是如何实现的呢?若缺少了他,恐怕你们只剩下小米,而无枪可配!这深刻表明了杨立三在后勤领域的不可或缺及其杰出成就。

1944年,杨立三与滕代远共同推出了八路军开展生产节约活动的“滕杨计划”,该计划着重指出应实行“生产分工明确,劳动给予报酬,兼顾公私利益”的原则。

此政策有效激发了军队在生产和节约方面的动力,使军队在严峻的战争条件下能够自给自足,从而减轻了民众的负荷。同时,它也提升了军队的作战能力和团结精神,为抗日战争的最终胜利构建了稳固的物质支撑。

在解放战争期间,杨立三担任了多个重要职务,包括中共晋冀鲁豫中央局常委与经济部部长、中央军委总后勤部部长,并兼任华北军区后勤部外线司令及华北财经办事处副主任等。随着战争范围的持续扩大,后勤保障面临的挑战也愈发严峻。杨立三充分认识到后勤工作在战争中的重要性,他主动寻求后勤保障的新方法,为解放战争的最终胜利奠定了坚实的物资和财经基础。

此阶段,杨立三负责的后勤部门主动筹划物资调配,以保证前线军队的武器装备、粮食衣物等必需品充裕。他着重于后勤运输路径的建设与维护,保证各类物资能迅速且稳妥地送达前线。此外,杨立三也投身于一系列财政经济政策的规划与执行中,为战事筹集了充足的经费,确保了战争的平稳推进。

在诸如淮海战役等关键战役期间,杨立三亲自赴山东,协同第三野战军规划并执行后勤事务。

他深入分析了战场上的实际需求,周密安排物资的分配与运输,对战役的成功起到了关键作用。杨立三作为杰出的后勤指挥者,确保了解放军在解放战争中能够安心作战,毫无后顾之忧,一路高歌猛进,最终赢得了全国的胜利。

新中国成立后,杨立三被任命为中国人民解放军后勤总部的首长,同时他还兼任中央政府食品工业管理部门负责人、全国财经工作委员会委员以及解放军财务部门的主管。

他致力于不断提升和完善全军后勤及财务管理,勤勉不懈,以致忽略了休息,最终因过度劳累而生病。

担任总后勤部部长一职的杨立三,致力于构建并优化现代化的后勤支持体系。他大力推动后勤管理的标准化与体系化进程,力求提升后勤服务的效率与效能。

此外,他着重于后勤人才的培养工作,为军事后勤领域的进步建立了稳固的人才支撑。

根据政务院总理周恩来的建议,毛泽东决定任命杨立三为国家食品工业部的第一任部长。

那时,食品工业管理部门尚处于起步阶段,无论是办公场所还是人员配置,均需从零开始构建。

杨立三利用其深厚的后勤管理背景,主动投身工作,为我国食品行业的发展奠定了坚实基础。他通过有效举措,推动了该领域的积极进展。

杨立三因长时间承受繁重的劳动与工作压力,其健康状况受到了显著影响。

1954年秋季,他由于罹患脑部肿瘤,无法继续履行工作职责,因此遵循组织安排,前往莫斯科接受医疗救治。

即便躺在病榻之上,他心中仍旧惦记着国内的工作任务,频繁地向单位里的同事发函交流工作事宜。

1954年11月28日,杨立三在苏联去世,终年54岁。

杨立三的去世给党和国家带来了深重的损失。

周恩来内心承受着巨大的哀伤,亲自担纲祭奠仪式的主持人,为他组织了缅怀大会。

杨立三的葬礼上,周恩来、彭德怀、贺龙、陈毅、聂荣臻、叶剑英等国家与军队的重要领导人亲自为他抬棺送行。

在最终的送葬仪式上,周恩来主动要求亲自参与抬棺。他严肃地表示:“回忆往昔,红军长征穿越草地时,我因病无法前行,生命危在旦夕,是杨立三将我抬出草地,使我重获新生。杨立三对我有救命之恩,这份恩情我将永远铭记于心。”

倘若我今日未能协助他抬棺,内心定会深感歉疚。

尽管我们作为共产党人秉持无神论观点,不相信鬼神之说,但这并不意味着我们共产党人缺乏情感与道义。

我内心会感到不安,我必须亲自为杨立三送行,否则即便他已过世,想必也会心生不满,认为我寡情薄义。”

这段话深刻反映了周恩来对杨立三所怀有的深情厚谊与高度尊重,进一步彰显了杨立三的个人品质及其在革命事业中的非凡贡献,给人们留下了深刻印象。

杨立三遗憾未能亲历1955年的授衔仪式,然而,他所做出的贡献与展现的精神风貌,将永远镌刻在人们心中。

古人有言:“微小步伐累积,方能远行千里;细流汇聚,始得江海之广。”这意味着,没有一步步的积累,就无法达到远方的目标;没有涓涓细流的聚集,也就无法形成浩瀚的江海。

杨立三致力于后勤工作,每一步都踏实前行,无私奉献。他的付出看似日常琐碎,实则蕴含着非凡的意义。

他的一生都在践行对党的忠诚、对民众的深情及对革命事业的执着信念。作为革命战争时期的无名英雄,他并未亲自上阵杀敌,而是通过确保后勤保障这条关键“纽带”的畅通,为革命胜利提供了坚实的支撑。他的故事鼓舞着我们,在新时代背景下,坚持初心,铭记责任,为推进中华民族的伟大复兴之梦不懈奋斗。