在历史的文化长河之中,垂柳以其独有的柔美与坚韧,成了很多文人墨客笔下不朽的风景。它不仅是大自然的恩赐,更是情感与哲理思篇的重要载体,见证了无数古人与“垂柳”交织的动人故事。

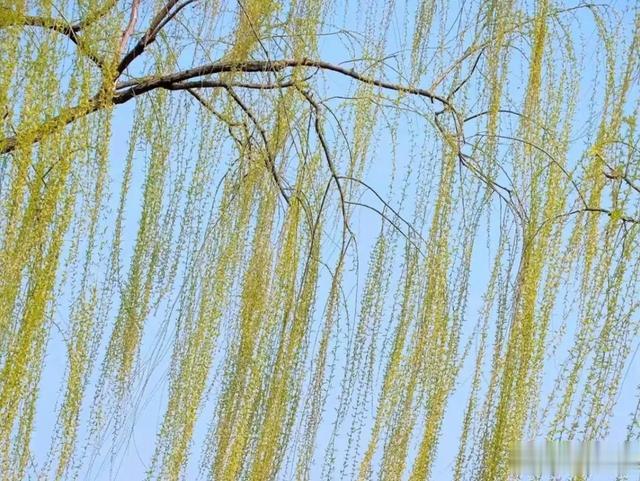

图片01~02):河边的垂柳

本期图文,我们继续以“垂柳”为话题,与各位亲们各位老师重点关注和聊聊关于“垂柳”的相关知识。旨在通过本文分享,带您一起走进古人的垂柳世界,探寻他们是如何以笔墨描绘垂柳,以及那些流传千古的垂柳情缘。希望你喜欢并积极参与互动评论,转发分享本期图文。

墨染垂柳,诗意盎然:自古以来,垂柳便是诗词歌赋中的常客和重要常用载体。

垂柳枝条柔韧低垂,随风轻摆,仿佛是大自然最细腻的笔触,勾勒出一幅幅温婉动人的春风画卷。

大家耳熟能详的唐代诗人贺知章的《咏柳》便是绝佳例证:

图片03~04):湖边的垂柳

“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。”诗中,垂柳被赋予了生命的灵动与春天的气息,仿佛是大自然精心装扮的少女,轻盈而生机勃勃。

宋代词人柳永,其名便与柳结下了不解之缘。在他的词作之中,垂柳常常成为离愁别绪的象征,如《雨霖铃》中的“杨柳岸,晓风残月”,借柳之依依,抒发离别之苦,将个人情感与自然景致完美融合,令人动容。

宋代诗人杨万里《新柳》也是一首对垂柳观察细致,描写生动的垂柳诗。

“柳条百尺拂银塘,且莫深青只浅黄。未必柳条能蘸水,水中柳影引他长。”

诗人的观察与着墨“由远及近”“由上到下”“从岸上写到水中垂柳的倒影”,围绕垂柳这个中心点,勾勒出一幅柳影相连,动感十足的垂柳图画。表达了诗人观春,喜春的心悦之情。当然诗中的垂柳也是早春的垂柳。

图片05~06):拂堤杨柳醉春烟

“最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。莫道官忙身老大,即无年少逐春心。凭君先到江头看,柳色如今深未深。”韩愈在他的《早春呈水部张十八员外郎》中如是说垂柳。

“杨柳丝丝弄轻柔,烟缕织成愁。海棠未雨,梨花先雪,一半春休。而今往事难重省,归梦绕秦楼。相思只在,丁香枝上,豆蔻梢头。”诗人王雱借柳“织愁”如此感叹。

古人与垂柳,情深意长:在历史的尘埃之中,不少古人与垂柳结下了不解之缘,他们的故事至今流传,仍被人们津津乐道。

01)苏堤春晓,东坡植柳:宋代大文豪苏东坡在杭州任知州时,曾主持修筑苏堤,并在堤岸上遍植柳树。

春日里,苏堤上柳丝轻拂水面,波光粼粼,成为西湖十景之一就有“苏堤春晓”。

图片07~08):景观树~垂柳

这不仅是一项水利工程,更是东坡先生对自然美景的热爱与对民生关怀的体现,垂柳因此而承载了较为深厚的文化意义。

02)灞桥折柳,送别之情:古代长安(今西安)灞桥边,垂柳成荫,是古人送别的重要场所。

每当离别之际,人们总会在灞桥边折下一枝柳条相赠,寓意“留”住情谊,希望离别之人早日归来。

这一习俗,让垂柳成为了离愁别绪的代名词,无数文人墨客在此留下了感人至深的诗篇,如李白的《灞陵行送别》:“送君灞陵亭,灞水流浩浩。上有无花之古树,下有伤心之春草。”

“渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。此后锦书休寄,画楼云雨无凭。这是晏几道以杨柳为载体,写的离别诗。题目叫《清平乐~留人不住》。显然,诗人离别地不在灞桥,却有灞桥离别之意。

03)垂柳青青江水边与刘禹锡的贬谪生活:刘禹锡出身于江南书香门第之家,天资聪颖,21岁的时候他就考取了进士,33岁的时候,就进入了核心权力机关。

但由于他的情商很低,不懂得世故圆滑,一生工作并不轻松,多次被领导打压和贬谪。

图片09~10):湖边的垂柳树

相传有一次刘禹锡被贬到安徽和州,知县是一名“势利眼”,听说刘禹锡是被贬谪来的,于是对他“百般刁难”。

起初,知县把刘禹锡安排在条件较差的城南居住。刘禹锡也没有在乎就去了。去了以后,刘禹锡发现屋前有一条江,江上日行百船,生意兴隆财源广进。

于是就在自家门楣上贴了一幅对联:面对大江观白帆,身在和州思争辨。本是刘禹锡对过去生活的“寻思”“总结”,知县却认为他在如此逆境还有这么好的心态,于是就把他的居住地从城南“换”到了城北居住,而且面积还减少了一半。

刘禹锡仍然乐观豁达,借景抒情借景寓情。于是,他又在门楣上贴了一幅对联:

图片11~12):垂柳在水中亦可以生长发育

“垂柳青青江水边,人在历阳心在京。”把它融入生活的垂柳,作了抒情寓景的载体。

后来知县又看到刘禹锡自信乐观,豪气干云,心里极不舒服。于是经过一阵苦思冥想,他决定将刘禹锡的住处再次“搬”到城中心去居住,看你还嘚瑟不。

刘禹锡更没在乎,也没把知县放在眼里。这次搬迁的结果是,他的居住面积越来越窄,仅容得下一床一桌一椅。

刘禹锡想到知县的做派,于是写下了千古名篇《陋室铭》:无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云,何陋之有?

图片13~14):春好处“绝胜烟柳”

既是对知县的挖苦,嘲讽,也是对知县的不屑。还表达了自己自信满满,豪气干云的生活态度。

垂柳之韵,意味深长:除了情感寄托,古人还常常寄寓垂柳哲理思想,从垂柳中汲取人生哲理。

垂柳虽柔,却能在风雨中屹立不倒,展现出一种逆境中的坚韧与生命力。

宋代诗人杨万里在《新柳》一诗中写道:“柳条百尺拂银塘,且莫深青只浅黄。未必柳条能蘸水,水中柳影引他长。”既是写实诗,又是一首非常不错的哲理诗。

通过柳影与实体的对比,寓言人生中的虚实相生,引导人们思考现实与理想、内在与外在的关系。

图片15~16):水中柳影引他长

宋代曾巩的《咏柳》诗,却是一首“借咏讽人”的讽刺诗:

乱条犹未变初黄,倚得东风势便狂。解把飞花蒙日月,不知天地有清霜。

诗借喻咏柳,落笔点却是讽刺那些“应势得势”的势利小人。

垂柳依依,古今共鸣:“青梅如豆柳如眉,日长蝴蝶飞”,“曾逐东风拂舞筵,乐游春苑断肠天”,“最是一年春好处”,“拂堤杨柳醉春烟”。

穿越千年时光,垂柳依旧在春风中摇曳生姿,它不仅是大自然的一道美丽风景,更是垂柳文化的一笔宝贵遗产。

图片17~18):早春时节的垂柳

古人们用诗意的笔触,将个人的情感、社会的变迁、哲学的思考融入对垂柳的描绘之中,使得每一株垂柳都仿佛拥有了灵魂,诉说着过往与未来的故事。

在当今快节奏的生活中,不妨放慢脚步,走进自然,去感受那些被古人赋予了深厚情感的垂柳,或许能在其中找到一份心灵的宁静与共鸣。

垂柳以其独有的方式,跨越时空,连接着古今,让每一个驻足其下的人,都能感受到那份超越时代的温柔与力量。

图片19~20):拂堤杨柳醉春风