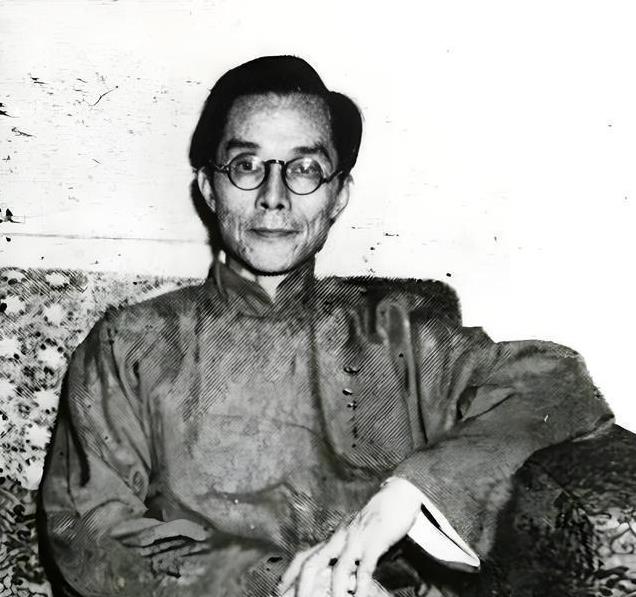

梅贻琦在清华大学担任校长的时间最长,他培养了众多学术巨匠,如杨振宁、李政道和钱钟书,这些人在国内外学术界都有深远影响。在抗日战争期间,他坚守教育阵地,保护了中国教育的根基。然而,他的晚年却过得非常艰难,甚至需要向学生借钱来买药。他去世时,家中的存款不到一千元,墓碑上也没有提及他曾是清华校长。梅贻琦是一位将大学精神深深融入生命的教育家,他的一生是对“廉洁”二字的最好诠释。今天,我们通过历史的镜头,回顾这位被誉为“清华永远的校长”的非凡一生。

【一、从留美幼童到清华掌门人:一个教育家的诞生】1889年,梅贻琦在天津一个文化氛围浓厚的家庭中出生。1909年,他顺利通过了庚子赔款留美项目的选拔,成绩位列第六,与胡适、竺可桢等人一同乘船前往美国深造。在伍斯特理工学院学习电机工程时,他深刻体会到西方现代大学的核心思想,特别是对“教授主导管理”和“学术自由”的理念非常认同。这些观念给他留下了深刻的印象,并影响了他对高等教育模式的看法。1931年,清华大学因校长频繁更换而陷入混乱,42岁的梅贻琦在此时被委以重任。在就职演讲中,他提到:“真正意义上的大学,不在于拥有宏伟的建筑,而在于拥有杰出的学者。”这句话后来被广泛传颂,成为经典。

他顶住压力实施"学者主政"方案,邀请朱自清、冯友兰、陈寅恪等知名教授参与学校重大决策,这在中国高校管理史上首次实现了专家治校的民主模式。这一创新举措打破了传统的行政主导体制,让学术精英直接参与校务管理,为高等教育管理体制改革树立了典范。通过引入学者智慧,不仅提升了决策的科学性,也为中国大学探索民主化管理开辟了新路径。【二、烽火中的教育长征:西南联大的“定海神针”】1937年抗日战争全面打响,清华大学、北京大学和南开大学被迫撤离原址,联合南迁,共同组建了西南联合大学。梅贻琦作为清华大学的实际负责人,面临着多重挑战。他不仅要处理日军空袭带来的安全问题,还得解决学校资金不足的困境。同时,他还需要协调清华大学、北京大学和南开大学三校之间的合作关系,确保联合办学顺利进行。在如此复杂的环境下,梅贻琦肩负着维持学校正常运转的重任,既要应对外部威胁,又要解决内部矛盾,可谓压力巨大。他选择了一间破旧的土屋作为住所,屋顶漏雨也不介意。学校配给他的专车,他主动让给教授们使用。每天,他徒步穿越十几里的山路去工作。在孔祥熙提供的专项拨款面前,他坚决将所有资金用于实验室的升级改造。同时,他将教育部专门批准的校长津贴毫无保留地捐赠出去。

在昆明简陋的校园中,他坚守着中国最卓越的学术传承:华罗庚在简陋的棚屋里完成了《堆垒素数论》,吴大猷用简单的三棱镜和门板制作了光谱仪,费孝通的《乡土中国》则是在防空洞中完成的。在梅贻琦的办公室里,有一个保险柜,里面一直存放着清华南迁时抢救出来的124箱珍贵书籍。这些典籍是清华大学的宝贵财富,梅贻琦将它们妥善保管,确保它们在战乱中得以保存。这些书籍不仅代表了清华的历史和文化,也是中国学术的重要遗产。梅贻琦的谨慎和责任心,使得这些珍贵的典籍得以在动荡的年代中幸存下来,为后人留下了宝贵的知识财富。【三、“清华基金”守护者:宁守清贫不取分毫】1949年,梅贻琦前往美国负责管理"清华基金"。这笔资金源自庚子赔款,数额庞大,足以让他成为富翁。然而,他始终强调:"这笔钱属于清华大学,我只是个看管的人。"他坚守职责,绝不将基金据为己有,体现了高度的责任感和廉洁品格。面对巨额财富,梅贻琦不为所动,始终以清华大学的利益为重,展现了知识分子的高尚情操。在美国的那段时间,他住在一间小得不能再小的公寓里,什么事都得亲力亲为,连院子里的草都是自己动手修剪的。更别提办公室的租金了,全是自掏腰包,没动过公家一分钱。面对台湾方面以优厚待遇邀请他前往,他坚持唯一的要求是:“所有资金必须专款专用,只能用于学术研究,不能用于其他用途。”

1960年,他利用这笔资金在台湾创办了清华原子科学研究所,也就是现在台湾清华大学的前身。值得一提的是,他始终拒绝领取任何薪酬。有一次,梅校长的秘书注意到他连买咖啡的钱都拿不出来,于是悄悄在账本上写了一笔“梅校长咖啡费:每月30元”。这笔钱成了这位以节俭著称的校长唯一一次使用公款的记录。【四、最后的清贫:一代校长的悲怆终章】1962年,梅贻琦因癌症在台大医院住院治疗。令人难以置信的是,这位领导中国顶尖大学长达三十余年的校长,竟然连基本的医疗费用都无法承担。这一情况让公众感到极度意外和困惑。毕竟,作为一所享有盛誉的大学的长期管理者,人们普遍认为他应具备相当的经济实力。然而,现实却与此形成鲜明对比,揭示出即便是身处高位的人也可能面临财务困境。这一事件不仅挑战了公众对高等教育领导者经济状况的固有认知,也引发了对社会阶层和财富分配问题的深思。

在病床下方的手提包中,清华基金的历年账本被整齐地摆放着,每一笔开支都精确到分厘。相比之下,他个人存折上的余额却不到一千元。5月19日,梅贻琦突然离世。在告别仪式上,众多知名人士如蒋梦麟、胡适和于右任等人主动参与扶灵,场面庄重而简洁。随葬物品极为简朴,仅包括三样:一份来自清华大学的聘书、一枚象征西南联大的校徽以及一叠尚未处理的车票。这些物品虽简单,却深刻反映了逝者生前的重要身份和对教育的贡献。更让人感到心酸的是,逝者的家人不得不向清华校友借钱,才能凑齐丧葬费用。梅贻琦的墓碑极其简朴,仅刻有“梅贻琦校长之墓”几个字,连出生和去世的年份都未提及。这正契合了他生前的理念:校长不过是服务于大学的角色,无需在历史长河中留下个人印记。

【五、梅贻琦精神:穿透时代的教育之光】在清华大学的校园里,梅贻琦校长的身影随处可见。无论是他亲笔题写“独立之精神,自由之思想”的海宁王静安先生纪念碑,还是校史馆中那件布满补丁的灰布长衫,都留下了他的印记。然而,他留给后人最宝贵的财富,是他用毕生心血书写的教育理念。真正的教育核心在于人才而非建筑。他反对增加办公空间,却将教授的工资提升至部长的两倍,由此培养出了清华大学的“黄金一代”。他制定的《清华组织规程》确立了制度对权力的优先地位,这一理念至今仍被视为现代大学管理的典范。坚守原则胜过一切:面对巨额资金诱惑,他直言“不愿让后代在墓前指责我品行不端”。他深知,个人声誉比财富更为重要,宁愿清贫一生,也不愿背负骂名。这种对道德底线的坚守,体现了他对个人操守的重视,也彰显了其高尚的人格魅力。他用自己的行动诠释了“宁可清贫自乐,不可浊富多忧”的人生信条,为后人树立了廉洁自律的榜样。在当今部分大学过度追求实用主义的背景下,梅贻琦以身作则的教育理念更显难得。他的教育思想强调教师通过自身行为影响学生,这种潜移默化的方式与当下急功近利的教育风气形成鲜明对比。梅贻琦主张大学教育应当注重培养学生的品格与情操,而不是单纯追求知识的灌输。他认为,教师应当通过日常言行来引导学生,这种"身教"的方式比单纯的说教更具影响力。这种教育理念不仅体现了对学生的尊重,更强调了教育的本质在于培养完整的人。在当今高等教育普遍追求量化指标的环境下,梅贻琦这种注重人格培养的教育思想,为现代大学教育提供了重要的借鉴和启示。

他展现了:杰出的教育者无需奢华的办公环境与高昂的薪酬,简朴的衣着与清廉的作风,同样能支撑起国家教育的重担。在清华大学百年庆典上,杨振宁凝视着老校长的铜像,泪水不禁滑落:“他教会我们,大学不应是权力的竞技场,而应是真理的守护地。”这番话或许正是对现代教育最尖锐的提问:在追求“双一流”的今天,我们是否还理解“大学”最初的意义?在各种排行榜的追逐中,我们是否还能感受到像梅贻琦这样的教育家那孤独而崇高的身影?网络图片,如有冒犯,请告知以便移除!