日本采纳汉字和书法的形成

西林昭一

本文原载《中国书法》2002年第7期

因为日本本来没有属于自己国家的文字,采用汉字之后,花了很长的时间,费了很大的努力,终于完成汉字日本化。可是,汉字到底于什么年代,如何传入日本呢?至今还没有确论。

有关这一点,稍后再略加说明,然从现在的观点来鸟瞰日本的书法时,其昂扬期,本人认为可以分成五期来探讨。

第一期:从奈良时代到平安时代初(七一〇——九〇〇年前后),是王羲之书法以及隋唐书风的采纳期。所谓“三笔”(嵯峨天皇、空海、橘逸势)就是该时期的登峰造极人物。第二期:平安时代(七九四——一一九二)中期,这时确立了以“三迹”(小野道风、藤原佐理、藤原行成)为代表的汉字日本化(和样化)及假名书法。第三期:江户时代(一六〇三——一八六八),乃是所谓的“御家流”(传在青莲院的书风)和“唐样化”(中国的书风)等书法流派的时期。第四期:从明治到昭和中期,这时期“六朝书法”以及比较属于复古型态的“上代样”(大和、奈良时代的书风),非常隆盛。第五期:是第二次世界大战结束后到现在。这时期是受西洋美术或美学的刺激,加上禅宗思想而形成的“现代书风”和“传统书法”相互颉颃的时代。

此外,在镰仓、室町期(一一九二——一五七三)的中叶时,随着禅宗传入的影响,特别在宫廷里,促进了“宸翰样”(皇帝亲笔的文书)的发生。虽有部分学者颇重视此点,但要把它看成昂扬期,似乎还有思考的余地。

日本人最初接触到汉字,大约是在二——三世纪的日本弥生时代后期以后的事。不过,那也只限于少数人,藉由钱币、铜镜、印章等等非常特殊的东西而接触到的。到了四世纪后半,在日本能够识字的人,可能只限于由朝鲜半岛渡海过来的归化人而已。 图1 铁剑 琦玉县行田市稻荷山古墓出土(471或531年)例如,在三国魏朝的景初三年(西元二三九年,以后有关年代,均用西元表示),被任命为亲魏倭王的女王·卑弥呼之时,围绕在朝鲜半岛的国际情势下,汉字的使用,可能只有限定在对中国的文件往来。 将汉字直接用日语发音的实例,有和歌山县桥本市隅田八幡宫的“癸未年”(四四三或五〇三)铜镜铭文,及出土于熊本县江田船山古墓,被认为是六世纪初的大刀铭等,自古以来很有名。可是,一九七八年,在琦玉县行田市稻荷山古墓出土的铁剑(图1),就在其表面和背面具有用黄金镶嵌的铭文,共一百一十五个字,冒头并明记“辛亥年”(四七一或五三一),这是古代史上以及日本语学方面的一大发现,因此引起了很多的话题。以“辛亥年”起头的铭文,有很多部分是用汉文来读却不能解读其意义的,那就是不关汉字本身的字义而借用汉字字音,所谓的“音假名”。应该说属于《说文解字》序文所说“六书”当中的“假借”用法吧!图1的“获加多支卤”(人名,在中国的《宋书》里可看到“倭王·武”,《日本书纪》所云的雄略天皇的讳号),前后有十一处,共使用了四十六个假借文字。

图1 铁剑 琦玉县行田市稻荷山古墓出土(471或531年)例如,在三国魏朝的景初三年(西元二三九年,以后有关年代,均用西元表示),被任命为亲魏倭王的女王·卑弥呼之时,围绕在朝鲜半岛的国际情势下,汉字的使用,可能只有限定在对中国的文件往来。 将汉字直接用日语发音的实例,有和歌山县桥本市隅田八幡宫的“癸未年”(四四三或五〇三)铜镜铭文,及出土于熊本县江田船山古墓,被认为是六世纪初的大刀铭等,自古以来很有名。可是,一九七八年,在琦玉县行田市稻荷山古墓出土的铁剑(图1),就在其表面和背面具有用黄金镶嵌的铭文,共一百一十五个字,冒头并明记“辛亥年”(四七一或五三一),这是古代史上以及日本语学方面的一大发现,因此引起了很多的话题。以“辛亥年”起头的铭文,有很多部分是用汉文来读却不能解读其意义的,那就是不关汉字本身的字义而借用汉字字音,所谓的“音假名”。应该说属于《说文解字》序文所说“六书”当中的“假借”用法吧!图1的“获加多支卤”(人名,在中国的《宋书》里可看到“倭王·武”,《日本书纪》所云的雄略天皇的讳号),前后有十一处,共使用了四十六个假借文字。日本在五世纪以前是如何学习汉字,因缺乏资料而无法奉告。不过想到当时和朝鲜半岛上百济国的交流,有很多技术人员集体来归化的实情,透过这些使用汉字的归化人,与之直接、间接的刺激学习,汉字慢慢地渗透于日本,应是无可置疑的。

图2 飞鸟时代 圣德太子 法华义疏(615年)

又在六世纪中叶,经由百济传入佛教,当然也传入了汉文的经典才是。

到了六〇七年开始有了遣隋使,当时由中国输入了什么东西,虽没有记载的文件,然书籍随着回国的遣隋使被带进来,应该不难想象。

在圣德太子所撰写的《法华义疏》(图2),乃是飞鸟时代(五九三——七一〇)的不朽金字塔。当你看到那熟练且具有中国南朝风格的写经体时,应可体会,那是经过了一个世纪以上的时间,由很多的人累积了汉字学习的环境,再配以圣德太子非凡的天资,相得益彰而开花结果的。

到了六三〇年,在开始派遣遣唐使以后,到八三八年终止的两百多年里,计有十五次的派遣,这对日本文化的形成,是很重要的。

遣唐使的大使、副使,都是严格选自人品高尚,又具学问素养的精英分子。随行的除有官僚之外,尚有医生、画家和各行各业的专业人士、留学生以及留学僧等优秀人才,一行浩浩荡荡,共有二百数十人之多。最多的一次,竟达六百五十一人。

他们按照各人的职务,吸收唐文化的精髓。书法上有名的“三笔”(嵯峨天皇、空海、橘逸势)之二的空海和逸势也都有留学过的事实,在国外也蛮有名的。

遣唐使的船只,回国时顺便载了很多的文物,因此,中国文化的移入,在人和物双方,形成了划时代的日本文化。

遣唐使每次回国,大多将随身带回的文物悉数呈献皇帝。那些文物现今仍保存在奈良的正仓院。历代的天皇也善写字。这可由圣武天皇在七三一年写的《杂集》窥见其一斑。以后的嵯峨天皇等,可能都是靠学习舶来的书迹而培育出来的吧!

传说为圣武天皇的光明皇后,在七四四年写的《乐毅论》和中国的《余清斋帖》里所刻入的,无论在行数、每行的填字配置都相同,因此,假如此书是光明皇后的真迹的话,应该是临自唐代传入的范本。 图3 奈良时代 东大寺献物账(756年)

图3 奈良时代 东大寺献物账(756年)光明皇后为了祈祷圣武天皇的冥福,曾将天皇遗爱的物品献给了东大寺等十八寺院。其中,写于七五六年的《东大寺献物账》(图3)和《法隆寺献物帖》现仍存在,从这些楷书可以窥出学习唐代楷书的熟练度。

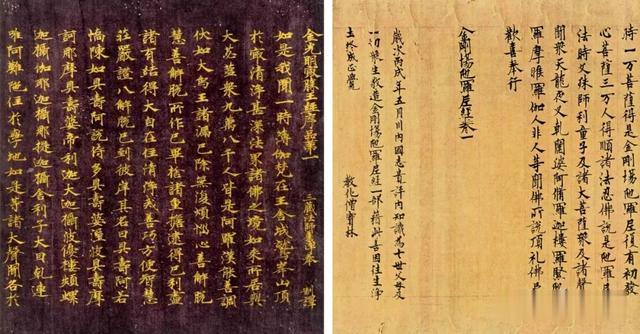

又,奈良时代中期到平安时代初期,随着佛教的兴隆,在碑石或金铜佛上所刻的铭文中,也不乏存有优秀的书法。尤其在写经方面,如六八六年的《金刚场陀罗尼经》,后面会谈及的,长屋王之愿经——即完成于七一二年的《和铜经》以及属于装饰经的《紫纸金字金光明最胜王经》(图4)《绘因果经》(以上均属奈良时代)等,都是已经把唐代的风格消化成为日本风格写经的优良作品。

日本于七〇一年仿拟唐朝的律令制度,制定了“大宝律令”。从此,中央集权体制着实地产生,例如:中央设置太学寮,地方则设国学的制度化,官僚也以学习经书为中心,提高了对汉学的理解。配属在国学里的博士,也另外加配二位“书博士”和若干名“书学生”学习。

另一方面,设置了书写佛教经典的“写经所”,对写经风气的提升,做了莫大的贡献。官营写经所的起源,年代虽未详,但可从七二八年的《神龟经》的识语,窥出写经所的组织。

又如圣武天皇(七〇一——七五六)向神所祈愿的《佛说七知经》里,有“写经司”的职称,这是在官营写经所里最古老的遗品。

写经所有特别设置写经的殿堂。写经关系着佛教的庄严,以清净为第一。所以写经殿常用新材修建。至于经典都使用从中国留学回来的僧侣献出的善本教材。

写经所,除了写经生之外,还有校生(担任校正时的一校、二校、三校,各由不同的人担当)、装潢师(料低的加工,制造卷轴)、题师(书写标题,由熟练的写经生担任)、画师(在轴上或卷首画图)、笔工(制造毛笔)、优婆夷·优婆塞(做杂事)等人共同居住,在分业组织之下,进行写经。 图4 奈良时代 金刚场陀罗尼经(686年)奈良时代 紫纸金字金光明最胜王经(712年)

图4 奈良时代 金刚场陀罗尼经(686年)奈良时代 紫纸金字金光明最胜王经(712年)在正仓院的文件里,有文件可明了写经所人员待遇之一端。例如:

写经生:每写一张非装饰经的经典,可得五文钱。校对生:每校对五张,一文钱。题师:每题一卷,二文乃至三文。

还有惩罚的规定,例如:

写经生:每脱落五个字,罚一文,脱落一行,罚二十文。从以上资料可以了解天平年间,已经是质、量俱佳的写经完成期。

话说,日本也有简牍。不过没有竹简,统统是木片,正仓院也存有三十余件。出土的木简,现在知道在全国各地约有六百处,总数十八万件。前年十一月,从大阪市中央区的“滩波宫遗迹”,出土了写有最古纪年“戊申年”(六四八)的木简。由这个木简的出现,可以作为推断有梦幻一般的首都之称的前期滩波宫以及所谓“大化的改新(六四五)”时代的线索,而引起大家的关注。

在此附带说明一下:在韩国的汉城市郊外“二圣山城遗址”,于一九九〇年有“戊辰年”(六〇八或六六八)的木简出土。而这个“戊”字和“戊申年”的“戊”完全一样,是件很感兴趣的事(《东亚细亚的古代文化》五十四页参照)。

又,从平城京之前的藤原京(六九四——七一〇)遗迹,到一九九五年为止,已出土的木简约有六千七百件。过去所谓汉字根著于日语之说,乃始于奈良时代,随着这些木简的出现,此一通说有更改的必要。 图5 七世纪后期飞鸟时代字书木简 滋贺北大津遗迹出土

图5 七世纪后期飞鸟时代字书木简 滋贺北大津遗迹出土接下来,谈谈用汉字表记日语一事。

把汉字按中国音来读,就是汉语。现在,占日语语汇约有40%,另外还有把汉字用日语去读的所谓“训读”方式。例如本人的姓,不念音读“シ丨リン”,如有和“西·林”汉字同意思的日语,就以日语的“ニシ·バャシ”来念。

还有一种读法,如前段已说过的,像(图1)的“獲加多支卤”般的“假借”用法。在《古事记》或《日本书纪》里的歌谣,虽都是假借用法,可是《万叶集》的表记,最为明显,因此一般把它称为“万叶假名”。

日语的表记,如此以音读、训读、万叶假名交互使用而成定型。这在藤原京、平城京遗迹出土的木简,也有很多的实例可证。现在只举二例:

(一)作为学艺歌(练习书法的和歌)的《古今和歌集》里,以假名所书写的序文“うちの父母のようにてぞ(像是歌谣之父母)手习ふ人のはじめにもあるそれ(开始学习手艺的人)”的一首的“滩波津之歌”的一部分,推算为六八〇年前后书写的木简,于前年秋天,从德岛市观音寺遗迹出土。

(二)另外有一件,是一九七五年从滋贺县北大津遗迹出土的。这是推定为七世纪后半成书的“字书木简”。(图5)可以看出汉字的读法和意思。一种是如图5第三行下边的“披”,套上同字的“开”的方法。另一种是如第一行上边的“赞”字,训读为“田须久”,下边的“誈”(同诬)训为“阿佐ム加ム移母”的所谓“真名书写法”。

图6 八世纪初期 学而篇简 藤原宫遗迹出土

“字书木简”,出土的不只是这一片,其他还有出土。这个事实证明了把汉语当日语来学习,在七世纪后半已经相当普遍。汉字字典是日本人为了理解中国典籍而使用的工具书。藤原宫遗迹曾出土了记载《论语》开头(图6)或“千字文”的残简等。另外,“千字文”在平城京遗迹,写着“灵龟二年(七一六)”纪年的学写书简(如图7),以及以后要谈到的、从长屋王遗迹也有千字文的学习书简各一件出土。

又,从平城宫遗迹出土了一件写着“文选五十六卷”(图8)和以唐代初期的“李善诠本”作为范本的木简。之外,尚有可辨认为《王勃集》语句三件木简出土。

此外,在秋田县秋田城址中曾出土了八世纪中叶《文选》的残简。

话说在平城京的城市里,除了从事文书行政的官吏以外的一般老百姓里也有识字的人,似乎逐渐增加。清水みき指出,有暗示这种说法的“告知札”(在文章的冒头以斗大的字书写“告知”,对不特定多数人,告知遗失物或搜查状况,后来演变称为“高札”)的大型“公告板”之存在。由平城京出土七六四年的木简以及长冈京(七八四——七九四)的相关出土物可以得知,除了官吏以外,在都会城市中,也有其他识字阶层者的存在(《考古学杂志》三三九号参照)。 图7 千字文简 平城京迹乐师寺境内出土(716年)

图7 千字文简 平城京迹乐师寺境内出土(716年)长屋王邸遗迹,是邻接在奈良平城宫的东南方,于一九八八年被发掘。单是出土的木简就有四万多件,现仍在整理中。从这些出土的木简,除可考察当时的语言,还可直接与书法艺术相连结。这对从事书法研究的同道而言,尤属难得。

长屋王乃是天武天皇的孙子,是高市皇子的儿子。其元配是文武天皇的妹妹。他是个悲剧性人物,七二九年,受当时的掌权者藤原氏阴谋陷害,被迫自杀。可是从出土的木简里,竟有写着“长屋亲王宫”的木简(图9)。因此自从出土以后,就有争议不断。

譬如:东野治之教授发表新学说,指出在随着出土的木简里,有些对长屋王的敬称,写着“皇”“皇子”“王子”,由此可见应该释读为“长屋之亲王的宫殿”(《木简叙说的古代史》所收的“木简叙说的古代之文化和生活”一九六——一九八页参照)。

这且按下不谈,图9是从地方将十把干鲍鱼献给到长屋王宫邸的货签,出于地方官衙人员之手,写得一手好行书。

从分类完的木简,长屋王府的结构,逐渐解开其谜。王府的中枢,有家令(执行长)一人和大书吏、小书吏。又王府内的二十几种机构里,有个“书法所”值得关注。属于“书法所”的成员,据木简的记载有“书法模人”“书法作人”“书写人”“文校”“画师”“经师”“纸师”“帙师”等,也就是说,在长屋王府内管理书的范本、绘画以及写经关系等其他的叫做“书法所”。(图4)《和铜经》或七二八年之《神龟经》的写经事业,都可能在此公营机构进行的。

长屋王的宫邸遗迹出土的木简里,有写着“书法作人 二□。米四升。账内三□。斯真穗”“书作人,二口。十一月九日”等的。这是薪水的支付传票。这里所谓的“作人”,应该是有关书法的用语,然在其他地方出土的,尚无此例,所以其实体尚属未详。然在此所谓的“书法”,应该和图3的《东大寺献物账》或《国家珍宝账》(七五六)里可看到的“书法”一样,刚刚提到的“书法”一语,乃指“法书”而言的,也就是可做典范的书迹。此有前例,在《唐书》百官志里有“唐太宗在贞观元年(六二七),选拔喜爱书道、五品官以上的年轻人,在弘文馆令其学习书法,那时提供了宫中的书法”的一段。这就是“书法”即“法书”的证据。

图8 八世纪初期文选简 平城宫遗迹出土

图9 八世纪初期长屋亲王宫简 长屋王邸宅遗迹出土图10是某木简的表面和背面。表面写着“授书法模人米二升,领取人当良□”,背面则写支付日期和家令·麻吕的署名。

又,“模”者,应该是“拓摹”的意思。因此可推想,制作复制品当法书书迹的专业人士,就是“书法模人”吧!这个木简的出现,在日本书法史上,乃从未被知晓的重要史料。王羲之的优良拓摹本,也有传来日本一事,大家应该都知道。话说偏一点,日本最古的歌谣集《万叶集》(七五九),出现了可将王羲之用日语读出的部分。《万叶集》约有四千五百首,其表记方法很是复杂,几乎都将音、训、假借混合使用。在训读里“羲之”有六例,“大王”有四例,都当助动词之“てし”使用。

献给东大寺的二王书迹,于平安时代初期的弘仁年间(八一〇——八二三),几乎都从正仓院被带走,再也没有回笼。只传存大家所知道的《丧乱帖》和《孔侍中帖》,再加上到了近年才知其存在的《妹至帖》。然而,有人怀疑这是出自正仓院羲之帖的部分临书作品。

图12 淮南子卷头 唐舶载品

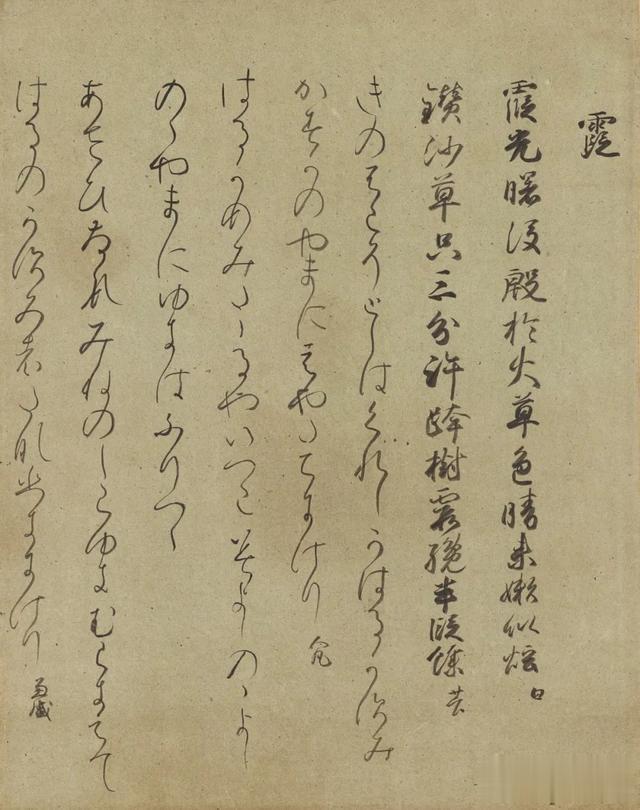

图12 淮南子卷头 唐舶载品《秋萩帖》(图11),传说是平安时代(七九八——一一九二)中期,所谓“三迹”《小野道风、藤原佐理、藤原行成》之中,最年长的小野道风(八九四——九六六)的作品。

但是,那只限定第一张纸的(图11)而已。第二张纸以下,写在从唐船载回的《淮南子》(图12)断卷纸背,在卷末有“三迹”之一的藤原行成(九七二——一〇二七)的临书,以及不致有错的《临羲之帖》十一种。

图14 传藤原行成 不得重熙帖图13是其冒头的《初月廿五日帖》,图14则是卷尾的《不得重熙帖》。这十一种当中,有三种在中国的集帖也有刻入。譬如图15,就是《翰香馆法书》中的那个《不得重熙帖》。可是其他的八种,看不到有值得可以比较的作品。这十一种,是要了解王羲之书法的宝贵资料。比留存在中国的《上虞帖》《此事帖》和其他的帖都写得好。

图14 传藤原行成 不得重熙帖图13是其冒头的《初月廿五日帖》,图14则是卷尾的《不得重熙帖》。这十一种当中,有三种在中国的集帖也有刻入。譬如图15,就是《翰香馆法书》中的那个《不得重熙帖》。可是其他的八种,看不到有值得可以比较的作品。这十一种,是要了解王羲之书法的宝贵资料。比留存在中国的《上虞帖》《此事帖》和其他的帖都写得好。接下来要谈“日本书法的形成”部分的主题“假名书道”。先谈《秋萩帖》(图11)。成书于十世纪中叶的这本帖子,应该特别注目的一点,乃是将王羲之的草书,完全掌握在自己手中,可以随心所欲,任意书写,进而确立叫做“草书假名”的样式,形成日本特有风格的书法。

图15 清康熙年间不得重熙帖(翰香馆法书)草书假名的萌芽,在八世纪后半的正仓院文件中,将散文以日语的意思缀成文章,这在《万叶假名文书》(图16)作品里屡见不鲜。之后,还有八六七年的《藤原有年申文》等数种先例。《秋萩帖》比起这些,下意识地省略点画,加上圆转的律动感,富于流动性,且呈现出独特的空间处理法。

图15 清康熙年间不得重熙帖(翰香馆法书)草书假名的萌芽,在八世纪后半的正仓院文件中,将散文以日语的意思缀成文章,这在《万叶假名文书》(图16)作品里屡见不鲜。之后,还有八六七年的《藤原有年申文》等数种先例。《秋萩帖》比起这些,下意识地省略点画,加上圆转的律动感,富于流动性,且呈现出独特的空间处理法。传说为《秋萩帖》书写者的小野道风,被誉为王羲之再世。他仍在世时的九六二年时,某留学僧将其作品带到中国的逸闻,可知当时社会对道风作品评价之高。去世后他的声望更加扬名。如今考其《玉泉帖》等真迹,我认为他先作汉字的日本风格化,而后致力创造日本风格的“草书假名”,以所谓“杂体书法”而书写的《玉泉帖》末尾说“不得以此做褒贬的缘由。非属例体耶”。就是说“不是我的本行”,本人反而觉得表露了他非凡的天赋。《秋萩帖》可说是他的一种具革新性的独特表现。本人认为就是这一点,令很多人为之人迷,而产生很多追随者的要因。

图16 奈良时期 正仓院万叶假名文书(762年)

可是,在“日本风格”大显身手的中心人物,应推活跃在十一世纪初期的藤原行成。行成的真迹,观察图17的《白氏诗卷》,可知所写的白乐天诗之大部分,多以王羲之风格为根基,卷尾的一首和款记则略带小野道风的风格。行成的书法,出自上流贵族社会得天独厚的环境,深具优美典雅的感性和熟练的技巧,具备着微妙的高超格调,日本风格的书法,说由于藤原行成的出现而达到巅峰,也无不当吧!说稍偏主题,延喜五年(九〇五),《古今和歌集》被选为和歌(日本歌谣)的典范。以此为契机,书写假名的风气高昂起来。再经过一世纪后的十一世纪初,藤原公任(九六六——一〇四一)撰写呈献《和汉朗咏集》。所谓“和”就是在日本产生的歌谣,“汉”乃指中国诗的断句。“朗咏”就是加节奏朗诵的意思。此集和歌有二百一十六首,汉诗句五百八十八首。在平安朝隆盛的诗会,以自己创作的诗互相发表为主。这种诗会从《古今和歌集》撰集前后起,似乎和歌也被列入诗宴的一环。

图17 藤原行成 白氏诗卷卷首、卷尾 1018年

现存最古的《古今和歌集》写本,是十一世纪中叶的《高野切》(图18)。此集以平假名为主,是一件优雅流丽而几近完美无缺的作品。与此同一方法而完成的,是《和汉朗咏集》。此书把汉诗的句子和和歌合编,成为当时上流社会人士必携的课本,而年年制作出很多的写本。读者可凭此背记有名的汉诗及和歌之外,因该书是将汉字和假名并列的课本,对学习书法也很有用处。各个时代的写本,想必都是委托当时之能书家所抄写。现在的《和汉朗咏集》,有“黏叶本”等三种完整本之外,还有“关户本”(图19),以及很多的零星本留传。那些都是在藤原公任的撰写呈献后,在短短的半世纪以后,以十一世纪为顶点,次第作成的。当时也很多所谓的“调度本”(日常用的课本)。用纸则尽量求华丽,使用由中国进口的华丽的“唐纸”,或在日本制造,施以豪华图样的“和纸”凸显日本之美。

图18 源兼行(1023——1074) 《古今和歌集》高野切第二种一件完整的假名书写之美的特质,和中国的书法不同格调,另有风味的优雅、潇洒、婉丽气质。其特征,就其样式来归纳的话,可举出下列四点:

图18 源兼行(1023——1074) 《古今和歌集》高野切第二种一件完整的假名书写之美的特质,和中国的书法不同格调,另有风味的优雅、潇洒、婉丽气质。其特征,就其样式来归纳的话,可举出下列四点:(一)运笔。以右旋转的“连绵体”为主轴,巧妙地交杂大、小、斜、正、肥、瘦。

(二)墨色。总而言之,大多喜爱淡墨。但因为特别强调墨的连贯,将润笔和滑笔交互使用,尤其注重滑笔之运笔。

(三)章法。叫做“分散写法”,做大胆地空间处理,是一种在中国的书法所没有,而是日本独特的审美意识,特提一个例子介绍。在假名书道上所说的“三色纸”中,(图20)是十世纪后期书写的叫做《继色纸》。本是称为“黏叶装”的册页本,把染了颜色的纸张对摺,将其打开后,在相对的左右页,写下和歌一首。其构成如图20所示,先在左页写出上句的五、七、五言,再于右页写出下句的七、七言。如此章法可发挥留白的美。作品的形成,主要基于此意念。(四)爱好加工纸。尤其舶来品的“唐纸”特别受珍重。至于唐纸,在十一世纪初的女性文学作品——《源氏物语》或《枕草子》里,都有谈到唐纸的事情。藤原行成写在北宋时代加工纸上的《本能寺切》,乃是其早期遗留下来的例子。

图19 和汉朗咏集 (关户本)所谓“唐纸”区分为将模型文样,用云母刷出来的纸,或蜡笺。色彩丰富,模型文样种类很多。又自从十一世纪末,日本也开始制造染色纸、漏花纸皮,或画了淡色图画的纸张,创意深具日本风味。然,黏加工纸颠峰的《西本原寺本三十六人歌集》(一一一二)等,有不少留下来的例子。加工的技法多种多样,不胜枚举。写在加工纸上的作品,大多都是所谓“日常范本”吧!那是试图结合工艺与书法的美感,为平安王朝审美意识的一种呈现。日本书法之形成,从奈良时代以来,到第二次世界大战以前为止,曾有过数次的高潮期。本文所述应算属于第二高潮期,终止于平安时代的中期。至于有关日本木简方面,或许大家比较陌生,因此多花些工夫加以说明。

图19 和汉朗咏集 (关户本)所谓“唐纸”区分为将模型文样,用云母刷出来的纸,或蜡笺。色彩丰富,模型文样种类很多。又自从十一世纪末,日本也开始制造染色纸、漏花纸皮,或画了淡色图画的纸张,创意深具日本风味。然,黏加工纸颠峰的《西本原寺本三十六人歌集》(一一一二)等,有不少留下来的例子。加工的技法多种多样,不胜枚举。写在加工纸上的作品,大多都是所谓“日常范本”吧!那是试图结合工艺与书法的美感,为平安王朝审美意识的一种呈现。日本书法之形成,从奈良时代以来,到第二次世界大战以前为止,曾有过数次的高潮期。本文所述应算属于第二高潮期,终止于平安时代的中期。至于有关日本木简方面,或许大家比较陌生,因此多花些工夫加以说明。然而,可以说是第五次高潮期的第二次世界大战后书法,其动向,在传统书法和现代书法的对抗较量中,与世界的美术齐肩并进地展开了新局面。

图20 传小野道风 继色纸

最后我还要补充一点,从来有关日本书迹研究,总把书迹当作与国语国文学、历史学、佛教学、美术史等相关的补充资料,而加以使用。但自从明治后期以后,因为书迹和近代书道的发展有关连,所以以奈良、平安时代为主,将书迹本身作为研究的素材,在这方面前辈学者们留了很多的业绩。今后,日本书道的研究课题,第一要遵循前辈学者的研究成果,对现存的书迹,尽可能地驱使科学方法来精选出传世遗品中的佳作,此为首要之举。第二,是要构筑现代书学的理论。为此,期待大家能基于广阔的视野,精选近现代庞大的资料,考察其与跟近世以前的异同,而予以客观检验。英国的历史学家C·H卡尔,在其《何谓历史》一书中,把历史定义为“历史就是现代与过去的对话”,阐明了作为预见将来之现代性视野的重要性,我认为研究日本书法所必要的,正是这一点吧!

翻译:温井祯祥译者注:作者西林昭一先生乃当今日本书学书道史学会理事长。本文原为一日语演说底稿,发表于二〇〇〇年九月十六日“第四届国际书学研究大会”。

刘宏宇(奈良教育大学留学生)为本文重新配图有贡献

相关链接

《中国书法》: 魏晋南北朝敦煌写经特辑

《中国书法》:唐太宗李世民和他的《晋祠铭》《中国书法》:唐代草书之张旭、怀素《中国书法》:苏州古塔唐五代北宋写经《中国书法》:长沙五一广场东汉简牍书法《中国书法》四十年 | 王素:略谈《兰亭集序》书法的渊源与影响相关专题

《中国书法》2012年第1期 “兰亭序特辑”《中国书法》2012年第4期 “海外中国书法特辑”

《中国书法》2012年第10期 “盛唐书法名家特辑”

《中国书法》2014年第9期 “苏州古塔唐五代北宋写经特辑”

《中国书法》2015年第6期 “王羲之的真相特辑”

《中国书法》2019年第5期 “尽得风流——王羲之的尺牍特辑”

《中国书法》2019年第6期 “国家图书馆藏丛帖·王献之”

《中国书法》2019年第9期 “北朝敦煌写经特辑”

《中国书法》2020年第4期 “法门寺文物上的书法艺术特辑”

《中国书法》2020年第9期 “唐代草书特辑” 监制:朱培尔 贾楠 编辑:朱中原 李佳宇 孙海兴 2023敬请期待……

2023敬请期待……订阅方式

1.全国邮局均可订阅邮发代号:2-879

每期定价:60.00元

全年定价:720.00元(共12期)

2.邮 购:① 银行汇款

户名:《中国书法》杂志社

开户银行:中国工商银行王府井金街支行

账号:0200 0007 0901 4416 048

② 邮局汇款

收款人姓名:《中国书法》杂志社

收款人地址:北京市朝阳区农展馆南里10号《中国书法》杂志社

邮编:100125

联系人:张宁

联系电话:010-67322341

3.微 店:《中国书法》微店

扫码添加微信

不定时发送精品内容

—————————————

中国书法杂志官方微信