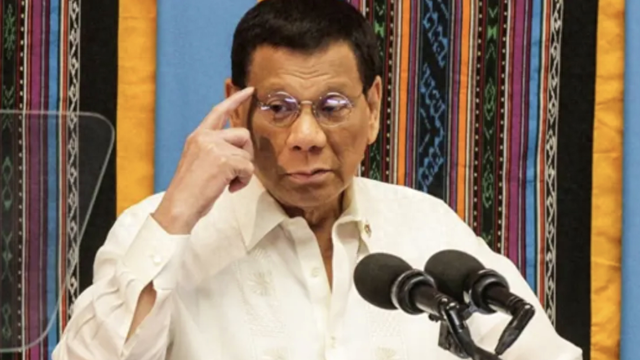

就在3月11日,菲律宾前总统杜特尔特从香港返回马尼拉后,随即被国际刑事法院(ICC)以涉嫌“禁毒战争期间侵犯人身权”为由逮捕。

这一事件迅速引发国际关注,要知道,在杜特尔返国之前,小马斯科在马尼拉机场部署数千名警力的消息就已经是沸沸扬扬、人尽皆知了。那么问题来了,杜特尔明知山有虎,为何还敢“自投罗网”?

原因很简单,小马科斯之所以大张旗鼓拟定的这场针对杜特尔的逮捕行动,目的是为了吓退杜特尔,从而给其扣上“畏罪潜逃”的帽子。

但伴随着杜特尔“以身入局”,小马科斯的计划被彻底打乱了,逮捕现场的程序更是漏洞百出,警方没有出示法院逮捕令,也没有允许老杜会见律师,甚至连健康检查都没有。

现如今,估计小马科斯都懵了,如果继续强行引渡杜尔特,不仅违反了菲律宾宪法,还很可能会引发菲律宾内部家族支持者之间的矛盾。如果放人,则会深陷对前总统发起“政治迫害”的舆论漩涡,可谓“进退维谷”。

值得一提的是,就在杜特尔“主动”被捕后,不到24小时,中国也正式做出了回应,这又传递出了什么信号呢?

杜特尔特执政时期(2016-2022)以对华务实合作著称,其搁置南海争议、推动中菲经贸合作的策略,一度令两国关系回暖。

然而,小马科斯自2022年上台后,大幅调整外交政策,不仅重启与美国的军事合作(如新增4个美军基地使用权),还在南海问题上对华态度转硬。此次杜特尔特被捕,被普遍解读为小马科斯家族对异己的势力压制,旨在削弱国内亲华派影响力,巩固亲美阵营的权力基础。

中国外交部发言人针对此事表态称:“中方一贯主张国与国之间应相互尊重主权和领土完整,不干涉他国内政。相信菲律宾有能力妥善处理自身事务。”这一看似“外交辞令”的回应,实则暗含三层深意:

1. 划清界限,避免卷入菲内政漩涡:中方明确表态不干涉菲司法程序,既是对“和平共处五项原则”的恪守,也意在防止被小马科斯家族借题发挥,将中菲矛盾升级为意识形态对立。

2. 警示菲方勿破坏地区稳定:声明中特别强调“维护南海和平稳定符合各方共同利益”,间接提醒小马科斯家族,若以这种方式绑架外交政策、激化南海矛盾,将损害区域合作大局。

3. 为未来留有余地:中方未对杜特尔特个人命运直接置评,而是聚焦于对菲关系整体框架的维护,暗示无论菲内政如何变动,中国仍将坚持对话合作的基本方针。

小马科斯家族的亲美路线与美国“印太战略”深度绑定,其逮捕杜特尔特的举动,可能进一步倒向美国主导的“价值观同盟”。然而,中方冷静克制的回应,恰恰凸显了中国与东南亚国家打交道的长期策略。

经济牌优先:中国连续多年是菲律宾最大贸易伙伴,在基建、新能源等领域的投资远超美国。即便关系有所波动,经济纽带仍是稳定器。

拒绝“阵营对抗”叙事:中方通过淡化事件政坛色彩,避免南海问题被彻底“安全化”,防止东南亚国家被迫在中美间“二选一”。

争取战略耐心:杜特尔特虽被捕,但其家族在菲南部的根基犹存,中方保持中立姿态,可为未来与菲不同政坛力量互动预留空间。

短期内,小马科斯家族或将继续借南海问题向美国递送“投名状”,包括联合军演、炒作仁爱礁争端等。但中方回应传递的清晰信号表明:

1. 中国不会因菲内部权力更迭而改变关于南海问题的立场,但愿意通过对话管控分歧;

2. 经济合作仍是双边关系压舱石,菲若过度倒向美国,恐承受旅游业、农业出口等领域的经济反噬;

3. 东南亚国家“经济靠中、安全靠美”的平衡术面临考验,中国将以持续的区域经济整合(如RCEP)增强吸引力,对冲美国安全同盟的冲击。

中方24小时内的快速回应,既是一次危机公关,更是一场战略示形。相较于美国惯用的外交施压,中国选择以“不干涉内政+强调共同利益”的组合拳,展现不同于西方的交往范式。

在东南亚地缘棋局中,这场风波再次证明:大国博弈的胜负,不仅取决于军事同盟的紧密程度,更在于能否提供可持续的发展红利与稳定的合作预期。菲律宾内部的变局,或将成为检验这一逻辑的又一案例。