中途岛海战(1942年6月4-7日)是二战太平洋战场最具决定性的战役之一,其规模虽小,却彻底扭转了美日战略态势。这场战役不仅是军事力量的碰撞,更是情报、决策与工业实力的综合较量。以下从战略背景、战役进程、关键细节与历史影响四个方面展开深度解析。

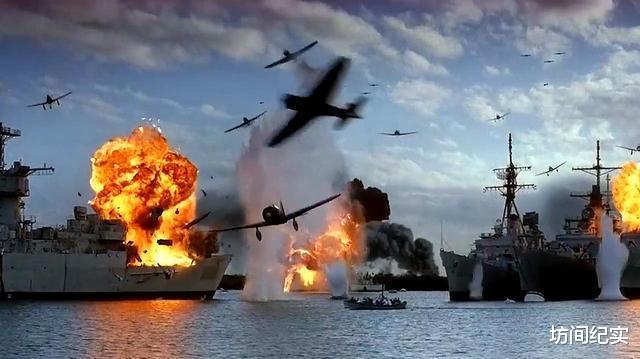

1941年12月珍珠港事件后,日本在半年内横扫东南亚,占领菲律宾、马来亚、印尼等地,控制范围西至印度洋,南抵澳大利亚北部的珊瑚海。但日本高层深知其国力无法与美国长期抗衡,遂提出构建“绝对国防圈”,以中途岛、阿留申群岛、所罗门群岛和新几内亚为外围屏障,保护本土与资源运输线。

战术层面:摧毁美国航母,消除其对日本本土的威胁;

战略层面:将防御圈东扩至中途岛,迫使美国接受和谈;

政治层面:为进攻夏威夷或美国西海岸制造跳板。然而,这种多目标战略导致兵力分散,埋下失败伏笔。

2. 美国的反击准备珍珠港事件后,美国太平洋舰队虽损失惨重,但航母未受波及(“企业号”“列克星敦号”“萨拉托加号”因出航幸免)。1942年4月杜立特空袭东京更刺激了日本神经,加速其中途岛计划。

切斯特·尼米兹(太平洋舰队总司令):力排众议,将仅有的三艘航母投入中途岛决战。

约瑟夫·罗彻福特(密码破译团队负责人):成功破译日军JN-25密码,锁定中途岛为攻击目标。

二、战役进程:五分钟改写历史的攻防1. 日军作战计划与兵力部署日本联合舰队总司令山本五十六制定“MI作战计划”,将舰队分为六支:

第一机动舰队(南云忠一):4艘航母(赤城、加贺、苍龙、飞龙)、2艘战列舰、3艘巡洋舰,负责空袭中途岛并歼灭美军航母。

主力舰队(山本亲率):7艘战列舰(包括“大和号”)、1艘轻型航母,计划在美军舰队被引出后实施决战。

中途岛攻略部队:12艘运输船搭载5,000名登陆部队。

阿留申牵制部队:2艘航母攻击荷兰港,企图分散美军注意力。致命缺陷:舰队过于分散,通讯延迟,且低估美军情报能力。

尼米兹将舰队分为两支特混舰队:

第16特混舰队(斯普鲁恩斯):企业号、大黄蜂号航母。

第17特混舰队(弗莱彻):紧急修复的约克城号航母。美军在中途岛部署120架陆基飞机(包括B-17轰炸机、PBY侦察机),并加固防御工事。情报优势:罗彻福特团队通过破译日军密电,不仅确认攻击目标为中途岛,还掌握了日军进攻时间(6月4日)和舰队编队。

南云派出第一波108架飞机(零式战斗机、九九舰爆、九七舰攻)轰炸中途岛,摧毁部分机库与跑道,但未能瘫痪美军航空力量。

中途岛守军立即反击,派出B-17、TBF复仇者鱼雷机等攻击日军舰队,但无一命中,反而损失惨重。

第一次换弹命令:07:15,南云收到侦察机报告“未发现美军舰队”,遂下令赤城、加贺号舰载机换装对地炸弹,准备第二轮空袭中途岛。

情报误判:07:28,日军侦察机发现美军舰队,但误报“仅有1艘航母”(实际为3艘)。南云陷入两难:若继续攻击中途岛,可能遭美军航母突袭;若转向攻击舰队,需重新换装鱼雷。

甲板危机:08:30,日军航母甲板堆满换弹作业的飞机、炸弹与鱼雷,且燃油管线暴露在外,成为“漂浮的火药库”。

自杀式冲锋:09:30-10:10,美军先后派出41架TBD蹂躏者鱼雷机攻击日军航母,但被零式战斗机与防空炮火击落35架,无一命中目标。然而,这些攻击迫使日军战斗机降低高度,为后续俯冲轰炸机创造机会。

“命运五分钟”:10:20,来自企业号的33架SBD无畏式俯冲轰炸机(由麦克拉斯基少校指挥)发现日军航母。此时日军甲板挤满装弹飞机,且无战斗机护航。

赤城号:一枚炸弹穿透甲板引燃机库,引爆换装中的鱼雷,舰长冈田次作弃舰。

加贺号:四枚炸弹命中,舰桥被毁,舰长冈田桂太郎阵亡。

苍龙号:三枚炸弹引发连环爆炸,20分钟内沉没。

飞龙号的反扑:幸存的飞龙号在山口多闻指挥下,派出18架舰爆机重创约克城号(后被日军潜艇I-168补刀击沉),但自身也在下午遭美军反击沉没。

四、关键细节:决定胜负的微观因素1. 情报战的胜利“AF缺水”陷阱:美军为确认日军目标是否为中途岛(代号AF),故意让中途岛发送“淡水设备故障”的明文电报。日军截获后向总部报告“AF缺水”,彻底暴露目标。

侦察机差距:日军仅派出7架侦察机(且一架因故障未能抵达预定扇区),而美军PBY侦察机全天候巡逻,发现日军舰队时间比日军早2小时。

南云忠一:出身鱼雷专家,缺乏航空作战经验,习惯“按计划行事”,面对突发状况时优柔寡断。

斯普鲁恩斯:冷静理性,无视“保留预备队”的教条,抓住稍纵即逝的战机,被尼米兹赞为“最佳决策者”。

山口多闻:飞龙号舰长,主张立即反击,若南云采纳其建议,战局或可改写。

3. 技术与后勤的碾压美军损管能力:约克城号在珊瑚海海战受创后,1400名工人在珍珠港72小时不间断维修,使其恢复作战能力。

日军舰艇设计缺陷:日本航母缺乏装甲防护,通风系统差,一旦中弹极易引发连锁爆炸(与英国装甲航母对比明显)。

五、战役影响:太平洋战争的转折点1. 军事层面航母时代的开启:此战证明航母取代战列舰成为海战核心,日本耗费巨资建造的“大和级”战列舰沦为摆设。

航空兵力的消长:日本损失4艘航母与332架飞机(含110名精锐飞行员),其舰载航空兵再也未能恢复元气;美国至1943年已有15艘航母服役。

攻守易形:日本丧失战略主动权,被迫转入防御;美国则开启“跳岛战术”,直逼日本本土。

资源战结局:日本石油储备在1944年濒临枯竭,而美国凭借强大工业能力,航母与飞机产量呈指数级增长。

3. 心理与政治层面日本帝国幻灭:中途岛败绩被军方隐瞒,但精英阶层已意识到战争无法取胜。

美国信心重塑:此战被视为“珍珠港的复仇”,极大提振了盟军士气。

中途岛海战常被形容为“运气眷顾美军”,但深层逻辑指向体系化差距:

情报体系:美国整合密码破译、侦察与数据分析,日本则迷信“精神力量”。

军事教育:美军注重培养指挥官自主决策能力,日军等级森严,前线军官缺乏应变权。

工业文明:美国将战役胜利转化为产能优势,日本却陷入“战损-补充”的恶性循环。

正如军事学家约翰·基根所言:“中途岛不是一场偶然的胜利,而是一个工业社会对封建军事思维的降维打击。”

中途岛海战如同一面棱镜,折射出现代战争的核心法则:情报即权力,速度即生命,体系即优势。这场战役不仅终结了日本帝国的扩张野心,更重塑了20世纪的海战模式,其遗产至今影响着全球军事战略的演进。