美国最新宣布的第六代战斗机F-47的研发与公开,引发了全球军事观察家与航空技术专家的广泛讨论。这款被标榜为“下一代空中优势”核心装备的战机,不仅承载着美国在六代机技术竞赛中争夺主导地位的野心,也折射出大国军事博弈中复杂的技术、政治与经济因素交织的现实。从设计理念到战略定位,从研发挑战到舆论博弈,F-47项目的每一个细节都值得深入剖析。

美国空军对六代机的探索始于21世纪第二个十年,最初以NGAD(下一代空中优势)项目为框架推进,计划在2030年代实现全面部署。然而,中国航空工业在隐身战机领域的快速突破改变了这一节奏。2024年底,中国两款六代机原型机(如成飞研制的歼-36)完成首飞的消息,直接触动了美国军事决策层的神经。

此前美国情报机构预估中国六代机首飞时间在2028年左右,这一时间差被迅速压缩,迫使美国加速推进NGAD项目。特朗普政府于2025年初宣布将F-47的服役时间从原计划的2035年提前至2029年,这一激进的时间表不仅意味着技术验证周期的缩短,更暴露出美国对中国技术追赶的战略焦虑。

F-47的命名本身即充满政治象征意义。从数字序列看,美国战斗机编号自F-22、F-35后长期停滞,跳过F-40系列直接命名F-47,被外界解读为刻意“压过”中国歼-20(编号20)与歼-36(编号36)的意图。更深层的符号则与政治周期相关——特朗普作为美国第47任总统,其任内高调推动该项目,使得“F-47”成为个人政治遗产的标签。这种将军事装备与政治符号绑定的策略,既是对国内选民展示强硬国防姿态的手段,也是向竞争对手传递战略威慑的信号。

F-47的气动布局设计引发了最激烈的技术争议。长期以来,美国航空界对鸭翼布局持批评态度,经典言论如“鸭翼最好装在对手的飞机上”体现其对传统静稳定设计的偏好。然而,F-47却一反常态采用了全动鸭翼设计,且鸭翼与主翼的耦合方式与中国歼-20存在相似性。

这种转向可能源于两个因素:一是中国在歼-20上验证了鸭翼在超音速巡航与高机动性上的优势,迫使美国重新评估技术路线;二是六代机对多任务适应性的更高要求,需要气动布局在隐身、机动与高速性能间取得新平衡。不过,这种设计选择也带来隐忧——鸭翼的机械活动部件可能增加雷达反射面积,与六代机追求的“全向隐身”理念存在潜在冲突。

隐身性能的标准争议同样凸显技术路线的分歧。中国提出的六代机“三无”标准(无鸭翼、无垂尾、无平尾)代表着对极致隐身的追求,而F-47不仅保留鸭翼,其缩小的垂尾与可收放尾翼设计仍可能成为雷达反射源。对此,美国工程师的解释是“动态隐身”概念,即通过智能蒙皮与实时电磁波调控技术抵消气动面的信号特征。但这种技术尚处于实验室阶段,实际效果存疑。相较之下,中国六代机可能采用更彻底的飞翼布局,以牺牲部分机动性换取隐身优势,反映出两国对六代机核心性能的不同侧重。

在动力系统方面,F-47宣称搭载第四代自适应循环发动机(如通用电气的XA100或普惠的XA101),这类发动机可在亚音速巡航时节省燃油,在超音速状态下爆发更大推力,理论上实现“一机多模”的作战弹性。然而,XA100/101发动机的测试数据尚未完全公开,其可靠性问题在2023年的地面试验中已暴露——高温部件寿命不足设计指标的60%。此外,F-47计划整合的高超音速导弹(速度超5马赫)与其载机平台的兼容性也面临挑战,现有风洞测试显示,外挂导弹舱在超音速状态下的气动干扰可能导致机体震颤。

人工智能与网络化作战系统的整合是另一技术亮点。F-47的“战术云脑”系统号称能实时处理来自卫星、无人机与地面雷达的海量数据,并通过机器学习算法生成最优战术路径。但该系统在复杂电磁环境下的抗干扰能力尚未验证,2024年美军“橙旗”演习中,类似系统曾因敌方电子压制出现决策延迟。更关键的是,人工智能的“黑箱”特性可能导致飞行员在紧急情况下丧失最终决策权,这与美军传统强调“人在回路”的原则形成理念冲突。

研发困局:波音困境与成本迷雾F-47项目由波音公司主导中标,这一决策本身便充满争议。波音在过去十年中深陷多重危机:737 MAX系列因设计缺陷导致两起空难,KC-46加油机项目因软件故障拖延四年,T-7A“红鹰”教练机因弹射座椅问题停飞……这些事件不仅暴露出波音在系统工程管理上的短板,也反映其军机研发能力的相对衰退。

相较于洛克希德·马丁(F-22、F-35制造商)或诺斯罗普·格鲁曼(B-21轰炸机开发商),波音缺乏五代机研发经验,其技术储备能否支撑六代机跨越式发展令人怀疑。业内分析认为,选择波音更多出于政治考量——挽救这家拥有14万名员工的军工巨头,避免其破产引发的产业链震荡,同时回报特朗普竞选期间获得的波音政治献金。

成本控制是另一重现实挑战。美国空军宣称F-47单机成本将控制在1.4亿美元以内(低于F-22的1.5亿美元),但这一数字被广泛质疑。以现有技术指标估算,仅自适应循环发动机的成本就达3000万美元,新型氮化镓雷达与量子通信模块的单价超2000万美元,加上人工智能系统的开发费用分摊,实际单机成本可能突破3亿美元。

更严峻的是,美军计划在2030年前采购220-250架F-47,这意味着每年需投入至少660亿美元(按3亿美元计算),而2025财年美国空军装备采购总预算仅为610亿美元。预算挤压效应已显现:B-21轰炸机的采购数量从100架削减至80架,F-35A的年度订单从48架减至36架。

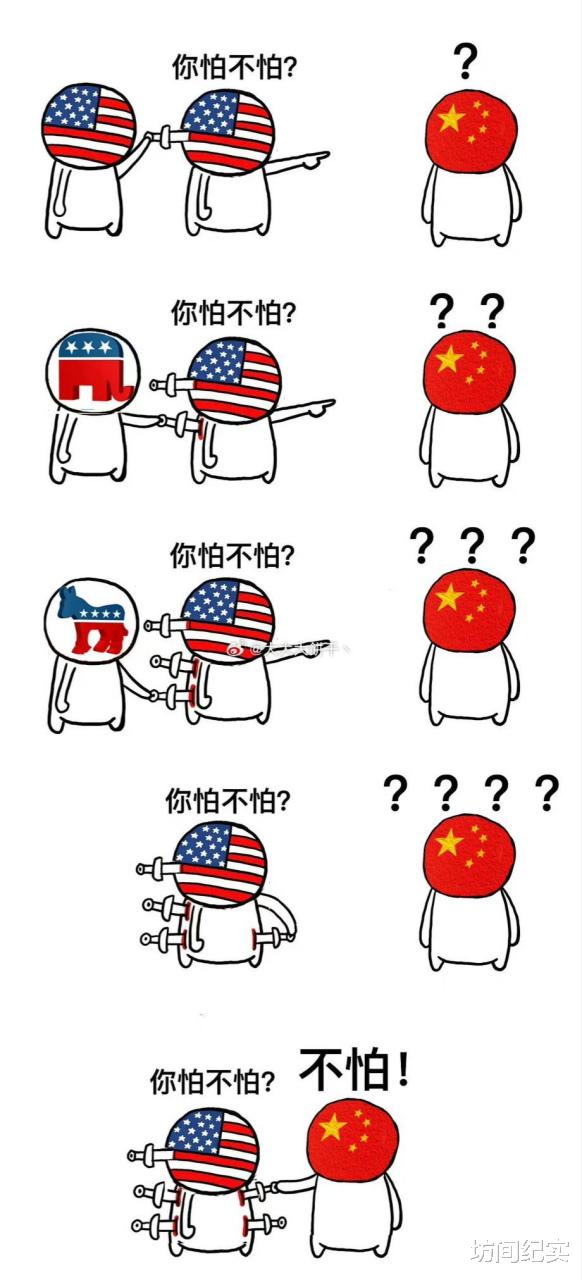

战略博弈:技术叙事与心理威慑F-47的发布本质上是一场精心策划的“技术叙事战”。美国军方多次强调其“全球首款有人驾驶六代机”的身份,试图构建技术领先的象征意义,却回避了关键问题——中国六代机是否采用无人化设计尚无定论。这种话语策略旨在维持“美国主导技术标准”的认知框架,但缺乏实机影像与性能数据的支撑,反而削弱了说服力。与之对比,中国通过央视公开歼-36试飞画面,虽未透露技术细节,却以“可见的实体”强化可信度。

在战术定位上,F-47似乎选择了“中档六代机”路线。与追求极限性能(如三倍音速巡航、全向隐身)的概念机不同,F-47更强调“可量产性”与“成本可控”,这种思路类似美国海军弗吉尼亚级核潜艇的“渐进升级”策略。其背后逻辑是:在技术快速迭代的背景下,批量部署具备80分性能的机型,比等待100分但难以量产的“完美战机”更具现实意义。但这种妥协也可能导致其在与中国高端六代机的对抗中处于劣势,尤其是在超视距空战与体系化作战场景下。

尽管美国宣称F-47已秘密试飞五年,但至今未公布任何试飞影像或具体参数。航空专家根据零星信息推测,所谓“试飞”可能仅限于X-37B式的小尺寸验证机,而非全尺寸原型机。历史上,美国六代机验证项目“下一代空中主宰”(NGAD)在2020年完成原型机首飞,但该机型与F-47的气动设计存在显著差异,表明技术路线可能经历重大调整。另一个风险点是供应链——F-47所需的碳化硅半导体、稀土永磁电机等关键部件严重依赖进口,在中美技术脱钩的背景下,本土化替代进程将直接影响量产时间表。

对中国而言,F-47的加速推进既是压力也是镜鉴。压力在于,美国试图通过提前部署六代机维持代际优势;镜鉴则是其暴露的技术路径矛盾与成本困境,为中国优化自身六代机发展策略提供了反面参照。值得注意的是,中美六代机竞赛正在重塑全球航空工业格局:欧洲“未来空战系统”(FCAS)与英国“暴风雨”项目因技术分歧进展缓慢,俄罗斯“米格-41”仍停留在概念阶段,这使得中美实际上垄断了六代机的第一梯队竞争。

F-47如同一面棱镜,折射出大国军事竞赛的复杂光谱——技术理想主义与工程现实主义的碰撞,政治符号学与战略实用主义的交织,成本控制与性能突破的永恒矛盾。其最终形态可能是美国航空工业在新时代的一次豪赌,也可能是技术跃进与政治需求妥协的产物。历史总是充满循环:上世纪F-4“鬼怪”战斗机因迷信导弹万能论取消机炮,在越战中被迫加装机炮吊舱;今日F-47对人工智能与隐身技术的过度依赖,或许将面临类似的战场检验。在六代机的苍穹之下,技术与战术、谎言与真相、威慑与实战的博弈,才刚刚开始。