刘少奇曾反对陈毅入选元帅,而极力推荐粟裕当元帅,粟裕也确实是功绩赫赫。为什么最终粟裕还是被授予了大将军衔呢?

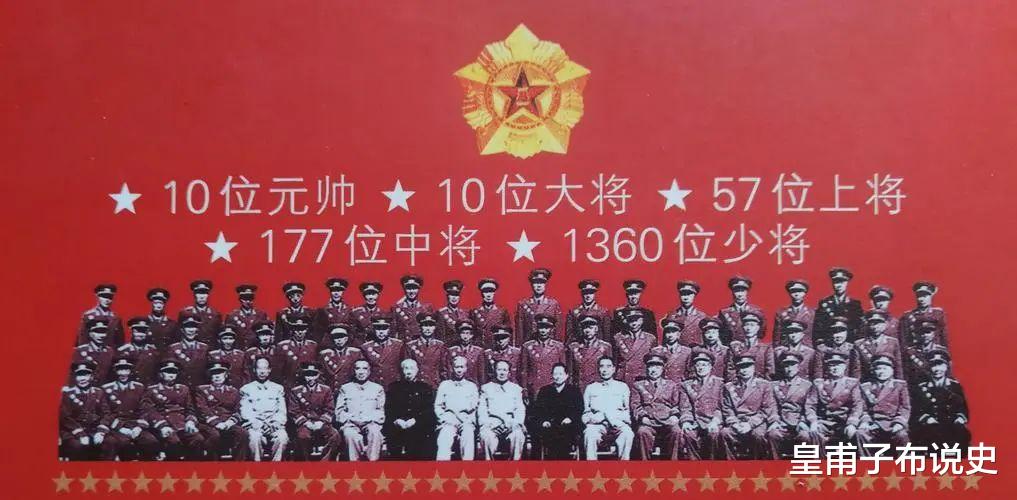

1955年是人民军队发展史上具有重要意义的一年。这一年的评衔工作,给解放军开国将领们的革命功绩,做了正式的盖棺定论,也是我军众多战将终于成为僵局的一年。

不过对于这次评军衔的结果。党中央和军队领导人是花费了极大精力来商讨的,以最大可能给每位将领公正的历史论断。

在1955年评选的前期研讨会上,毛主席曾主动提到粟裕。他认为粟裕德才兼备,革命资历也够,而且在解放战争中是做出了巨大贡献的,全国上下没有人不知道华东粟裕。凭这些条件,粟裕完全有资格领入选元帅名单。

粟裕对此似乎并不在意,在会议前粟裕就给党中央送来真情,表明自己与元帅军衔并不匹配。

毛主席最后也尊重了粟裕意见,将他列为十大将之首。当然,评衔工作也不是毛主席一个人就能决定的。

刘少奇就还是认为粟裕应该当元帅,这里面涉及到中央的一些规定。当时毛主席已经明确拒绝大元帅授衔,他认为军衔只能授予军队中工作的人,一旦离开了军队体系。

就没有资格参与评选,而当时候补上来的陈毅就已经离开了部队,所以他原则上是不应该参与评选的,元帅位置还是应该粟裕来做。

其实刘少奇和粟裕认识时间并不长,不过两人的私交还是相当深厚。刘少奇和粟裕相识在皖南事变前,当时粟裕和陈毅正取得黄桥战役中大捷声望很高。

他们准备同八路军第五纵队会师,而刘少奇就在第五纵队当中。两人带着部队准备和刘少奇所在的第五纵队会师。

后来新四军和八路军合并为一支部队,刘少奇是部队政委,正好比粟裕高一级。

刘少奇回忆:当时他对粟裕没什么印象。

粟裕本身也比较内敛,刘少奇对其印象不深倒也正常,但随着战斗的不断打响,刘少奇很快就记住了这个低调的战将。

粟裕在战斗中表现出的指挥艺术让刘少奇钦佩不已。曹甸战役前,刘少奇提出动用雷霆手段解决,一向对问题保持沉默的粟裕却突然出言反对,认为这时候解决苏北问题是在给老蒋的把柄,会在政治上将我党置于劣势。

从这就能看出,粟裕绝不是心思只在战场上的那种将领,他对国内政治形势有着极为深刻的认知。

后来曹甸战役的不利也证明了粟裕的战略眼光,刘少奇对粟裕更是要高看一。

从这时候开始,刘少奇就一直对粟裕不吝夸赞,在毛主席面前多次提起粟裕,称其为军中的黑马,建议毛主席着重培养。

不过粟裕对于中央的重用却一直表现得非常谦虚。

1945年,华中局给任司令的粟裕安排了张鼎成当副手,粟裕认为此举极为不妥,因为张鼎成是长辈。不仅年纪比粟裕大九岁,参军时间也更长。

粟裕建议由张鼎承认司令,自己来当副手。正是因为谦虚的待人态度,粟裕在军中有着极好的口碑,就连林彪见到粟裕都会主动攀谈两句闲话,这是非常不容易。

至于为何有刘少奇和主席的认可,粟裕最后并没有赶鸭子上架成为元帅,主要是因为周总理提出了自己的看法。

总理认为,陈毅是在地方和军队两头干的,有军衔反而还方便一些,完全可以根据工作性质转换自己的身份,所以他来替补元帅位置是没什么问题的。

毕竟相比于粟裕,陈毅其实更符合元帅的评帅条件。粟裕不是革命根据地的建立者,他真正成名也是抗战以后的事情了。论资历相比其他元帅缺了一大截。

要知道,就算是陈毅。也因为革命功绩没有其他几位元帅耀眼而受到了一些议论。

粟裕在职务和资历上差距更大,如果一定要放入元帅里,确实不太合适,大将之首更符合粟裕的实际情况。

也不容易让他受到非议,周总理对于粟裕也是很爱护的,这样做能够比较好地肯定粟裕的革命功绩,也能避免让他成为众矢之的。

粟裕自己对于平衔最终结果也是很满意的。粟裕本来就不认为自己能匹配上元帅军衔,他觉得大将就很高了,更何况还是大将之首,这本来就是党中央对自己的认可,自己已经非常满意。

其实,粟裕最后的军衔并不影响他在解放军历史中的地位,人民军队里只有粟裕一个人拥有“战神”的称号。

在解放战场上,粟裕也留下了七战七捷的传奇战例,这是无人可以复制的战场奇迹。粟裕在敌强我弱的情况下,依仗自己超凡入胜的指挥艺术成功翻盘,这才是一个军事将领最重要人生履历。

其实以粟裕的政治眼光,他完全可以在军队体系中到达更高的位置,但粟裕还是选择把精力都放在战场上,对于权力并无太大兴趣。对于很多军事爱好者来说,粟裕都是他们心中最纯粹的军事将领。

朋友们如何看呢?