汪荣祖:叶嘉莹的诗词人生

来源:《阅读的回响——汪荣祖书评选集》,汪荣祖著,文汇出版社 2017年3月

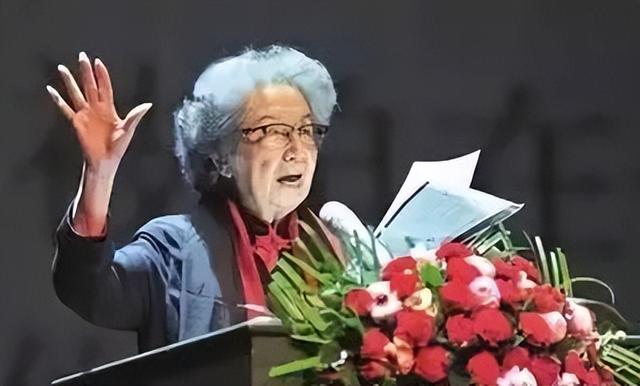

叶嘉莹教授字迦陵,出身世家,家学渊源,自幼勤读诗书,进大学后又得名师传授,对中国传统诗词有极深的造诣。随夫婿迁台后受到政治迫害,备历艰辛。幸凭其在诗词上的造诣,先后受到台湾大学、哈佛大学与不列颠哥伦比亚大学的赏识,桃李满天下,扬名中外。中国大陆改革开放后,自动请缨回国讲授诗词,引起极大的反响与成效。今迦陵先生定居南开大学,主持诗词研究。新屋也已在校园建成,美观舒适,经早年的坎坷后,终得晚年安居迦陵学舍。这本口述自传,道尽迦陵先生的遭遇,及其在苦难中的奋斗不懈,如何受到专家学者的敬佩与广大读者的喜爱,如何对吾华古典诗词的传播作出巨大的贡献,值得大家细读。

回顾历史,中国自鸦片战争以来,门户洞开,外力入侵,屡遭挫败,不免在心理上由排外而惧外,由惧外而媚外,一意倾心西学,视旧学如敝屣,于是自唐、宋、元、明至清所建立的政治与文化秩序,终于崩解。庚子事变后,清廷即已下令书院改制为学堂,此后为了推广学堂,卒于1905年废除科举。其间外来势力也起了推波助澜的作用,如西方传教士就想要清除科举,以便以基督教来取代儒教,在宣传上也起了作用。科举废止后,学堂遽增。新式学堂的性质不同于古之学校,无论是小学、中学、或大学,在学制与教学内容上,莫不兼取日本与欧美,都来自外国。其结果学制与课程一律西化,传统学问被视为封建文化,统而攻之,自然造成传统资源与新时代价值之间的重大文化断裂。国人喜读西书,视西洋实学为当务之急,认为旧学无用,甚至认为旧学是新学的障碍,甚至有人要把线装书扔进茅厕里。所谓知识结构在现代的转换,实际上只是以西学取代中学,中学并无转化的余地。连梁启超也说,学者原来好像生息在一个漆黑的房间中,海通以后忽然看到窗外从未见过的灿烂,有云“于是对外求索之欲日炽,对内厌恶之情日烈”。

职是之故,民国以后经学既已被污名化,史学也被贬为一家一姓的历史而遭鄙弃。五四新文化运动更以传统文史之学为攻击的对象,全盘西化似乎已成为大势所趋。教育部于1920年以白话取代文言,古籍渐成天书,旧学花果飘零。甲午战争前后出生的一代,以陈寅恪为例,接受了西学,但国学的根基犹在;辛亥革命前一年出生的钱锺书学到精湛的西学,仍然有国学的底子。然而陈、钱两个世代学人的国学,靠得都是家学。出生于五四之后的叶嘉莹又如何获得旧学的根底呢,也是靠家学。

迦陵先生不像她的同学一样进新式学校,她小时在家里读四书,开蒙第一本书读的就是《论语》,她有幸出生于传统的书香之家。她的曾祖父在清代咸丰年间官至二品,在北京西单附近,有一座很大的四合院,她的祖父为光绪年间翻译进士,在工部任职,所以大门上原来曾有一块题写着“进士第”的横匾,迦陵先生就在这座院子里出生、长大,度过她小时候的时光。在古雅宁静的庭园内,藏有丰富的古籍,她的伯父尤喜藏书,用三间南房作为书房,一排排的书架,充满书香。身处此一环境,若不喜欢读书,未免宝山空回,迦陵先生自小偏爱读书,则犹如鱼之得水,自称“把所有的精力都用去读书了”,遂打下读古文的坚实基础。与她一起生活在大院里的长辈又多喜吟咏,连伯母与母亲也都读诗,耳濡目染之余,习于背诵吟哦,多有体会。当她十一岁时,同龄的儿童仍在读白话文的时候,她已能作出合乎格律的七言绝句。之后,诗艺日进,得到伯父的赞赏与怜爱,战后她离家南下,伯父有赠句曰“明珠今我攘,涸辙余枯鲋”,依依不舍之情,溢于言表。所以迦陵先生虽出生于民国,仍拥有一个传统士族家庭,在充满传统人文气息的氛围中成长(页5-19)。值得指出的是,他们叶家原是蒙古族旗人,虽仍然保留满人习俗,但在文化上已高度汉化,于汉文化浸润之深,不下于旧时代的汉家名门望族。

迦陵先生对于她的书香之家,印象深刻,一辈子记忆犹新,怀念那“静静的院落”,孕育了她的“知识生命与感情生命”,自认深受故居中古典诗词气氛与意境的影响,直言“这所庭院不仅培养了我终生热爱古典诗词的兴趣,也引领我走上了终身从事古典诗词教学的途径”(页9)。她幼承的家学使她迈向成为一位古典诗词大家的第一步。

迦陵先生在中学时代,兴趣已经养成,于课余之暇,勤于读诗与写诗之外,特别喜欢阅读古典小说,以及对纳兰性德的《饮水词》与王国维的《人间词话》发生极大兴趣,因而既爱诗又爱词,终于在诗词两道,涵养俱深。她于十五岁时就能写下许多佳句,如《秋蝶》一首:“几度惊飞欲起难,晚风翻怯舞衣单;三秋一觉庄生梦,满地新霜月乍寒。”小小年纪不仅用典妥贴,而且对自然与生命具关怀之心,俟人生阅历渐多之后,诗情当然益发真挚感人(参阅第二章)。

日本侵华,迦陵先生沦陷在北平,于1941年考上辅仁大学国文系,而没有选择原想考的北大医学系。这当然是她人生极其重要的抉择,如果读医,古典诗词的底子大概只能作为她业余的嗜好。毕竟她选择了中国文学,又因进入辅大,得到清河顾随先生的教诲,结下难得的师生之缘,使她在诗艺上更上层楼,令她终生感念。师徒相得益彰,成为学界一段佳话。

顾随先生字羡季,当代词学大师。犹忆四十余年前我在美国西雅图华盛顿大学读研究所时,业师萧公权先生虽是政治思想史权威学者,然兼擅诗词,撰有《迹园诗稿》与《画梦词》。萧先生曾告诉我,他在燕京大学教书时,觉得该校英文程度优于中文程度,但也有例外,如中文系的顾随就很有才华,尤工填词。他最欣赏顾氏在燕京周刊上发表的一阕《采桑子》:“赤栏桥畔携纤手,头上春星,脚下春英。隔水楼台上下灯。栏杆依到无言处,细味人生,事事无凭。月底西山似梦青。”萧先生接着说,当你来到燕大的未名湖畔,更能体会“隔水楼台上下灯”的妙处。

迦陵先生虽还是大二学生,因已由家学所奠定的诗词根底,一旦接触到像顾随这样的好老师,特为惊喜,此美国人格心理学家罗特(Julian Rotter)所谓新旧生活经验的交互影响。她接触到顾随的新经验受到来自伯父旧经验的影响,而新旧经验的差异,使她有更上层楼之感。她日后在《顾随诗文丛论序言》中说:“伯父的引领,培养了我对诗词之读诵与写作的能力和兴趣,羡季先生的讲授则开拓和提高了我对诗词的评赏与分析的眼光和境界,先生对诗词的感受之锐,体会之深,其灵思睿智,就我平生阅读交往之所接触者而言,实更无一人可相伦比。”她又说:“顾先生在课堂讲授中所展示出来的诗词之意境的深微高远和璀璨光华,更是使我终生热爱诗词,虽至老而此心不改的一个重要原因”(页70)。迦陵先生受教于羡季先生后在知识上的喜悦,使她不仅在辅大读书时得以领受老师的教诲,而且毕业后仍去旁听老师的课,在六年之间得到说不尽的“启发、勉励和教导”,于诗歌里的生命感发,领悟尤深(页65,69)。诚如缪钺在《迦陵诗词稿》序言中所说,叶嘉莹蒙其业师顾随“知赏,独得真传”。

顾随先生又如何看待这位与众不同的学生呢?他倾囊相授之余,视之为尽得其所学的高弟,更于书翰中殷勤期盼她“于不佞法外,别有开发,能自建树,成为南岳下之马祖,而不愿足下成为孔门之曾参也”。顾先生眈于国学,不废西学,希望他的女棣亦能通外语,进而吸取西学。顾先生执教于日寇铁蹄下的北平,爱国之心见乎诗情,此心于迦陵先生感受也深。弟子不负师望,将老师的期盼不仅实施,且能发扬光大,只可惜恩师不及见之,而骤归道山。然弟子不忘师恩,不懈地努力收寻遗泽,于相隔四十年后的1986年出版了四十余万字的《顾随文集》,晚年弟子又从退休金中拿出十万美元,设立“驼庵奖学金”以纪念顾随老师,师复因弟而显于世,岂非人间难得的佳话?

抗战胜利后,迦陵先生南下结婚,顾老师家宴送行,且先赠诗惜别,情见乎词:“蓼辛茶苦觉芳甘,世味和禅比并参;十载观生非梦幻,几人传法现优昙;分明已见鹏起北,衰朽敢言吾道南;此际冷然御风去,日明云暗过江潭。”黯然惜别之余,亦欣喜“鹏起北”、“吾道南”,于迦陵先生寄望之深,溢于言表。弟子惜别之情亦不逊于乃师,南下后于1948年7月2日即驰长信问候,并附照片,老师于7月7日回函说,“相片自当收藏,信则一口气读完,虽然有六页之多,寂寞极难破除”。孰料时局急转直下,山海阻隔,连通信的机会都没有了,更无论师弟之间的唱和之乐了。

迦陵先生在宁静安详的大宅院里长大,即使在日寇占领期间生活虽艰困,仍有师友亲人相聚之乐。然而南下之后,适逢内战,遍地烽火,夫婿赵钟荪任职海军,随战败的蒋介石政府败退台湾。蒋氏退守台湾一隅之后,犹如惊弓之鸟,严行戒严令,对逃难来的知识分子尤不信任,往往以“匪谍”名义逮捕,甚至枪决,而海军又发生巡洋舰重庆号事件,牵连甚广。在这一背景下,迦陵先生全家,包括吃奶的女婴在内都难免牢狱之灾。出狱之后,丈夫仍下落不明,又遭失业,孤苦伶仃,无家可归,带着女婴寄居在亲戚家的走廊上,无论在物质上或精神上都备尝艰辛,难以言喻。

在忧患中求生尚且不暇,更无作诗填词的雅兴,然而迦陵先生身陷困苦之时,满腹的古典诗词给她无比的生命力,得到莫大的精神安慰。同时她所遭遇的诸多不幸,感而发之,言之有物;内涵既丰,意境在胸,益增其高超的诗艺,所谓“困而致之”。钱锺书先生在《诗可以怨》一文中,畅述诗必穷而后工之旨,从钟嵘所谓“使穷贱易安,幽居靡闷,莫尚于诗”,到周楫所谓“发抒生平之气,把胸中欲歌、欲哭、欲叫、欲跳之意,尽数写将出来。满腹不平之气,郁郁无聊,藉以消遣”,到李渔所谓“惟于制曲填词之顷,非但郁藉以舒,愠为之解”,到弗洛伊德所谓“在实际生活里不能满足欲望的人,死了心作退一步想,创造出文艺来,起一种替代品的功用,借幻想来过瘾”;愉悦之人没有幻想,故不能造艺,唯恨人有之,古来才士多厄运,而后始能建楼阁于空中,遂有所成。

迦陵先生亦不例外,在救死不遑之中,虽少雅兴,但偶而触发,辄不同凡响,于最困苦时期留下的二词一律,莫不能于旧格调中展现新的生命力,伤时忧身,销愁舒愤,感人极深,诗艺又更上层楼。当她在南台湾过着最凄苦的日子时,不时见到高大茂密的凤凰木,填了一阕《浣溪沙》:“一树猩红艳艳姿,凤凰花发最高枝。惊心节序逝如斯。中岁心情忧患后,南台风物夏初时。昨宵明月动乡思。”开笔写景,写出绿叶红花盛开的凤凰木,随即触景生情,惊心动魄的岁月又过了一年。当时迦陵先生虽尚未及而立之年,已有中年人的沧桑之感,身心俱惫。独对异乡的景色,孤苦难诉,犹忆昨夜明月如昔,往事历历,触动绵绵不尽的乡思(页124-26),读来令人动容不已。

另一阕词《蝶恋花》也是迦陵先生孤身带着女婴在台南时候填的:“倚竹谁怜衫袖薄。斗草寻春,芳时都闲却。莫问新来哀与乐。眼前何事容斟酌。雨重风多花易落,有限年华,无据年时约。待屏相思归少作。背人划地思量着。”首句自比老杜《佳人》诗中,天寒孤苦无依的女子,再也没有从前与亲友们一起寻春的美好时光,更不必问新的哀乐,因已一无所有,眼前没有任何选择的余地。自身犹如在风吹雨打下的杨花,未开先落。青春的年华有时而尽,看来自期的理想已经落空。此时此地少年时所有美丽的梦想,俱往矣!只能私下回味一下旧梦(页126-27)。把一时的感触,写得这样的刻骨铭心,非有真实的痛苦经验,安能出此?

所谓台湾的“白色恐怖”已成历史名词,但在那个年代国民政府败退海岛,风声鹤唳,侦骑四出,对单独逃难来台外省人的思想,察问尤密,宁枉勿纵,受难者数以万计。连迦陵先生以一从不涉政治的女教师,亦不能幸免被怀疑而入狱,可见一斑。她深受其害,岂能无感?曾写过以《转蓬》为题的一首五言律诗:“转蓬辞故土,离乱断乡根;已叹身无托,翻惊祸有门;覆盆天莫问,落井世谁援;剩抚怀中女,深宵任泪吞。”诗人离乡背井,自比无根的蓬草,随风飘转,与故乡音讯全断,不得联系。夫妻两人先后被捕,已别无栖身之所。语云“祸福无门”,但对她而言,祸似有门,不请自来。罩在头上的无妄之灾,无语问苍天,就像是掉落在井里的人,无人拯救。眼下独自养育怀中的婴儿,只好在深夜里暗自忍泪吞声。这首在1950年写的诗,在那个时代不能也不敢发表,直到几十年后,台湾解禁后始得出版《迦陵诗词稿》以传世(页127-129),此诗可作史诗读。

以迦陵先生的才学,若继续在中学教书,岂非大材小用?然而当时大学教职僧多粥少,更何况曾被戴上“有思想问题”的帽子,人人避之若吉。幸有昔日师长许世瑛与戴君仁两位教授的推荐而入上庠,但推荐者并非由于私谊,而是深知被推荐者在诗词上的造诣。迦陵先生在《许世瑛先生挽诗》中所说:“先生怜才偏不弃,每向人前多奖异;侥幸题名入上庠,揄扬深愧先生意”虽多谦词,确实是“怜才不弃”,遂得在台湾大学中文系从1954年到1969年执教凡十五年。事实上,迦陵先生除讲解细腻之外,就诗词创作的才能而言,当年台大中文系的同侪固无出其右者,即与老一辈的师长相比,亦有过之而无不及。中文系台静农主任之看重迦陵先生,屡请代写联语,即此之故。今日在大学讲解中国旧诗词者,不论国内外,同时有此等创作能力者,恐绝无仅有。我在台大求学期间,正值迦陵先生执教的十五年之内;今日回顾,未能追随学习,实属平生一大憾事。

迦陵先生不仅为台大中文系的老教授所推重,更得到域外汉学家们的赏识。按美国于二战后,凭其丰沛的国力,百事齐举,在学术领域内,将中国研究学院化,以中国为主的东亚研究纷纷在重要大学设立,如雨后春笋。及神州变色,为了反共,美国政府需要知己知彼,更积极鼓励研究中国。故在五六十年代的冷战时期,许多美国学者,不论老少,去不了大陆,都来到台湾,不是学习汉语,就是研究各类有关中国的专题。研究中国古典诗词者,多半会去听迦陵先生的课,无论腔正字圆的北京话或深入细密的讲解,都会给老外留下深刻的印象,她被邀请赴北美讲学是迟早的事。邀请最积极的无过于哈佛大学汉学教授海陶玮(James R. Hightower)了。他在哈佛的东亚文明系主讲中国古典诗词,对陶渊明尤感兴趣,难怪在访问台北时偶然与迦陵先生聚谈之后,就极力邀她去哈佛与他长期合作。只因迦陵先生已有密歇根大学之约,后来又因签证问题,不得已接受加拿大大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)之聘,翌年就成为终身教授,但海教授不肯放弃,每年暑假仍请她到哈佛两个月,多年不辍。1968年迦陵先生如约回台执教,海教授坚留未果,迦陵先生赋诗辞别,有云“吝情忽共伤去留,论学曾同辩古今”,海教授译此联为:“Reluctant on impatient, stay or leave, someone’s hurt; We have studied together, debated past and present”(页173,179)。“伤去”之人之情,译文中更能见之。

海教授的汉语、汉文显然有限,理解中华古典诗词也有障碍,需要迦陵先生为之讲解疏通。有此需要的汉学家当然不仅仅海氏一人,当年常闻西方汉学家的“壁橱里藏有老中”(hiding a Chinaman in the closet)之说。海教授找到迦陵先生,不肯轻易放过,可说颇有眼光;但海教授很公开地与迦陵先生共同研究,并极为尊重,并没有把她当研究助理看待,最后完成英文《中国诗研究》一书。迦陵先生说:“这本书署名是我跟海先生,当然我是非常尊重海先生的,所以把海陶玮先生的名字写在前边”(页175),显然将第一作者礼让给海陶玮。我们可以想见,除了英文写作之外,主要的内容应出自迦陵先生。不过,海先生对迦陵先生确实很好,把好几篇她的中文论文译成英文发表,帮助她在异国建立学术地位。十九世纪的传教士理雅阁(James Legge)翻译中国经典,几无大谬,靠的是王韬的帮助,却无王韬的署名。上世纪李约瑟(Joseph Needham)写多卷本《中国科技史》的前几卷是与王玲合写的,却在署名上,把王玲当作“研究助理”(with the research assistance of Wang Ling)。海先生就不一样,待迦陵先生如上宾,他退休时特别要她接他在哈佛的位置,可见迦陵先生在海陶玮教授心目中的分量。

迦陵先生在帮助洋人研读中国古典诗词之余,也从洋人学到西方诗学里的许多概念与理论。她有此用心,应是顾随老师的话言犹在耳。顾老师要她学洋文、问西学,借他山之石,开拓眼界,使中国古典诗词研究,更上层楼。她到北美研究与教学之后,为实践老师的期盼,提供良好的环境与机缘。她困而致之,不但在教学上一直大受欢迎,在研究上也发表了不少极有分量的学术论文,可略见之于其《中国古典诗歌评论集》一书。她退休后于1991年当选为加拿大皇家学会院士(Fellow of the Royal Society of Canada,这是与英国皇家学会并列的在加机构),获得该国学界的最高荣誉,实至名归。

从迦陵诗词里可以感觉到人生无常,祸福难料。她的生平确实一再遭遇到难以逆料的磨难,横逆为何而来,似不可解,只能归之宿命。中国传统智慧常言,“福”依靠“祸”来,迦陵先生的确苦尽甘来,然而她的“福”,她的种种机缘,绝非偶然,与“祸”无关,完全靠她的真才实学。她在中国古典诗词上的造诣以及在教学上的成绩,当今能有几人可以比肩?自然为识者所珍惜。

迦陵先生不能掌握祸福,她所能掌握而绝不放弃的是强烈的乡愁,以及想要消解乡愁的强烈愿望。她的故乡是燕都北京,她身不由己随夫逃难到台湾,在陌生的地方又屡遭磨难,独自在明月之夜倍增乡思,想念亲友。但在两岸剑拔弩张的时代,不仅返乡无期,连音讯也全无,真所谓“故国音书渺天末,平生师友烟波隔”;“我本欲归归不得,乡心空付水东流”。她初到美国,仍然故乡路赊,不是重洋相隔,而是冷战未歇,东西鸿沟犹深,而中国大陆“文革”方殷。她看到新英格兰的秋霜与红叶,一如故乡北京的景色,在哈佛校院内感叹“秋深客梦遥”、“天涯人欲老”、“从去国,倍思家”、“曰归枉自悲乡远,命驾真当泣路岐”。1971年迦陵先生有欧洲之旅,欣赏美丽的山光水色之余,仍然眷恋未能重返的故土:“早知客寄非长策,归去何方有故庐?”这些诗句俱见《迦陵诗词稿》,无不透露出浓厚的乡愁。

加拿大于1973年就与北京建交,迦陵先生立即申请回国探亲,于翌年终偿夙愿,兴奋之余,写下长达两百六十八句的《祖国行长歌》,开笔即云:“卅年离家几万里,思乡情在无时已,一朝天外赋归来,眼流涕泪心狂喜。银翼穿云认旧京,遥看灯火动乡情。”许多人久别返乡,都会有这种激情;我七岁离开上海,四十一岁首次返回,飞机抵达虹桥机场上空时,也不禁落泪。然而许多人离乡太久,不得不把他乡作故乡,迦陵先生与众不同,她心心念念要回来,极想报效祖国。她去北美讲学乃彼邦大学礼聘,她要回国教书则由她自己请缨。当时“文革”刚过,百废待举,迦陵先生的愿望居然很顺利得到回报,最后在天津的南开大学定居。迦陵先生更得道多助,有心人资助在南开成立中华古典研究所,出任所长,使她平生的理想有了一个可以永续经营的根据地。

迦陵先生自幼热爱吾华古典诗词,复因家学渊源,获得良好的歌诗教育。进入大学之后又幸遇名师顾随,得其真传,诗艺益进。寻因时局骤变,身不由己,迭遭苦难,唯有从满腹诗书中,略得宽解,吟咏自得。满腹诗书也使她转祸为福,受到上庠的青睐,且受聘域外,声誉日隆。然其家国之思未尝稍减,雅不愿飘零海外,故一旦国门开放,即自请返国执教,定居南开,收研究生,成立研究所,宣扬诗词教育不遗余力,使久遭冷落的中国古典诗词得到新的生命。

迦陵先生的成就扎根于她在诗词上的造诣,于年事尚轻时,即以诗才、诗艺为前辈学者所推重。当今有不少人在海内外的大学教授中国诗词,但很少人能有她创作旧诗词的才能,甚至有很多人根本不能动笔;当今有不少研究中国古典诗词的学者,写作论文,但很少人既能在象牙塔内有所建树,又能走出象牙塔外推广所学。迦陵先生走遍寰宇,演讲旧诗词的场次屈指难数,各年龄的听众更不计其数,出版说诗讲词之书之多,足称等身;其书销售之广,亦属罕见,其热心与努力可比宣教士,故能于古典式微之世,继绝学于不坠,使中国古典诗词得以新生,厥功至伟。