《娇红记校证》

元人宋远小说《娇红记》,我国中篇文言传奇之滥觞,叙述了申纯、王娇娘缠绵悱恻的爱情故事,与《西厢记》合为“元代戏曲小说史上的双璧”。《娇红记》上承唐宋传奇,下启明代中篇文言传奇,并对《红楼梦》产生了深远影响。元、明、清三朝据此改编的杂剧、传奇、京剧凡数十种,其中声名最著者乃与汤显祖《牡丹亭》媲美的孟称舜《节义鸳鸯冢娇红记》。如此重要的文言小说,罕见点校整理本。

《娇红记校证》一书,以日本东京大学东洋文化研究所独藏的明刻单行本《新锲校正评释申王奇遘拥炉娇红记》为底本,校以《艳异编》、林近阳编《燕居笔记》、何大抡编《燕居笔记》、《花阵绮言》,参校《绣谷春容》《风流十传》等版本,略作考辨,并附“集评”“释义”以及相关文史资料和研究存目,力求提供一部文字可靠、资料详备的小说《娇红记》整理本。

前言

凡例

娇红记题

娇红记卷上

娇红记卷下

附录一 小说《娇红记》相关文史资料

附录二 小说《娇红记》相关研究存目

附录三 稀见明刻单行本《评释娇红记》新考

一、本书以明刻单行本《评释娇红记》为底本,以《艳异编》、林近阳本《燕居笔记》、何大抡本《燕居笔记》、《花阵绮言》为主要校本,参校以《绣谷春容》《风流十传》二书。诸书版本信息如下:

(一)《评释娇红记》,全名《新锲校正评释申王奇遘拥炉娇红记》,分上、下卷,刊于万历二三十年间[1]。今据《程乙本红楼梦(下)·娇红记》(日本汲古书院二〇一四年版)影印日本东京大学东洋文化研究所藏本。后文简称“底本”或“单行本”。该书卷下第卅五至卅八叶错序,顺次当为卅七、卅六、卅五、卅八。

(二)《艳异编》版本繁复,一般认为确属王世贞编选的早期版本有四十五卷本、四十卷本和十二卷本三种[2]。

四十五卷本《艳异编》,刊于嘉靖四十五年(一五六六)或稍早。《娇红记》分上、下,分别收录于卷二十二“幽期部三”、卷二十三“幽期部四”。此四十五卷本《艳异编》见存两种,今据国家图书馆所藏编号为〇五〇〇八、一五一三九的两部善本。后文分别简称“《艳异编》甲本”“《艳异编》乙本”。其中《艳异编》甲本卷二十三第廿一叶原缺(自“对景伤怀”至“显亲扬名,大吾门”),为后人抄补。

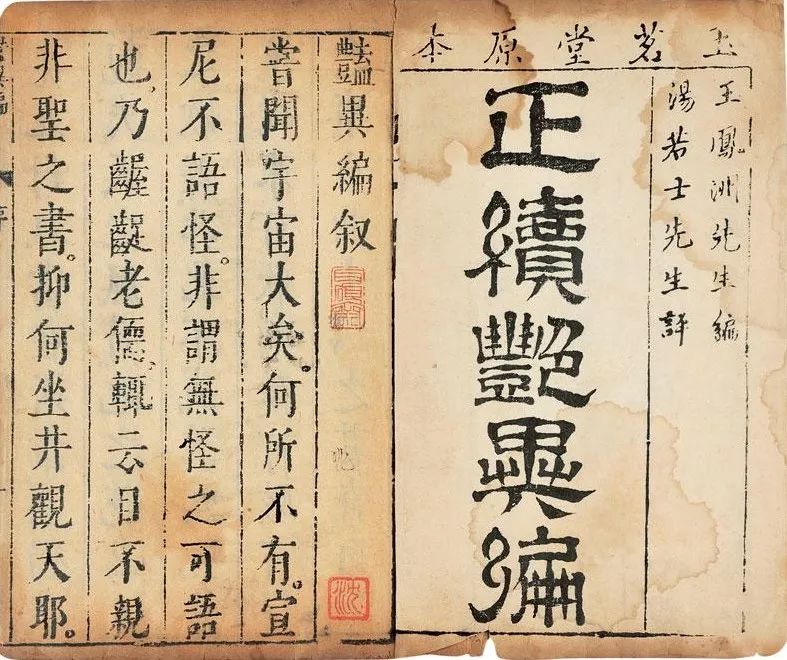

四十卷本《艳异编》,全名《新镌玉茗堂批选王弇州先生艳异编》,刊于明末。《娇红记》收录于卷十九“幽期部三”。今据《古本小说集成》(上海古籍出版社一九九四年版)影印日藏明刻本。后文简称“四十卷本《艳异编》”。

安雅堂刊本《艳异编》

十二卷本《艳异编》,全名《玉茗堂摘评王弇州先生艳异编》,刊于明末。《娇红记》分上、下,收录于卷七至卷八“幽期部”。今据美国国会图书馆藏明刻朱墨套印本。后文简称“十二卷本《艳异编》”。

上述诸版《艳异编》,甲本时代最早,故校证工作主要依据甲本。若《艳异编》诸版一致,则视之为整体,统称“《艳异编》”;若乙本、四十卷本、十二卷本异文有可取之处或参照价值,则单独说明。

(三)林近阳本《燕居笔记》,十卷,全名《新刻增补全相燕居笔记》,刊于万历年间。《娇红记》收录于卷八、卷九上栏,题《拥炉娇红》。今据日本内阁文库藏萃庆堂余泗泉梓行本。后文简称“林本”。

(四)何大抡本《燕居笔记》,十卷,全名《重刻增补燕居笔记》,刊于万历年间。《娇红记》收录于卷七、卷八上栏,题《拥炉娇红》。今据《古本小说集成》影印复旦大学图书馆藏金陵李澄源刊本。后文简称“何本”。

(五)《花阵绮言》,十二卷,刊于万历四十年(一六一二)后[3]。《娇红记》收录于卷八,题《娇红双美》,目录页题作《娇红并记》。今据《古本小说集成》影印明刻本。

(六)《绣谷春容》,十二卷,刊于万历年间[4]。《娇红记》收录于卷五上栏,题《申厚卿娇红记》。今据《古本小说集成》影印中国艺术研究院戏曲研究所藏世德堂刻本。

(七)《风流十传》,八卷,刊于万历四十八年(一六二〇)。《娇红记》收录于卷五,题《娇红传》,目录页题作《陈眉公先生批评娇红传》。今据日本东京大学东洋文化研究所藏万历四十八年序刊本。

《风流十传》

二、为显化版本关系,校本与底本之异同均予以描述。若除个别校本外,其他诸本皆同于底本,只云某校本如何;若除底本以外,其他校本均一致,则将其他校本统称为“他本”,不逐一枚举。

三、为简化校证内容,校本中独出异文明显有误且无版本价值者,均不出注。如何本《燕居笔记》中“日午至暮”“月色如山”两处,底本和其他校本皆作“自午至暮”“月色如画”,何本之异显为误植,且无版本价值,不予记录。

四、两种参校本均为删节本,为简化校证内容,二书异文根据各自版本特点酌情处理。《绣谷春容》以删除韵文为主,所据版本与林本重合度最高,故仅在与林本有异时出注,同于林本处不专门提及;又因无法确知其独出异文为别有所据或后出转精,视具体情形决定是否据以校改,如“言深情切”一词,除《绣谷春容》外皆作“言深情味”,“情切”更优,故采纳之并出注说明。《风流十传》韵散部分皆删改良多,故只校不改,仅在异文能指示版本时出注以供参校,如底本中“乃作一词书于寓室之东”句,林本、何本“作”作“赋”,余同底本,《艳异编》作“乃书《点绛唇》一词于寓室之东”,《花阵绮言》作“乃赋一词书于壁”。《风流十传》缩改为“赋词书壁”,可见其所据版本此处接近《花阵绮言》,故予出注。

五、底本有较多俗字、异体字、简体字,全书混用不一。为兼顾阅读便利和研究需要,无特殊版本价值者,如妇媍、桑桒、绣绣、妆妆、窗牎窓、听聴听等,一般径改为规范繁体字;若可指示版本关系,如常尝、趋趍(底本和《艳异编》某处“未尝”均作“未常”,底本和何本“趋归”均作“趍归”),则不作统改。

六、本书于“校证”之外,另设“集评”“释义”两部分。释义悉出单行本。评语出自单行本、四十卷本《艳异编》、十二卷本《艳异编》、《花阵绮言》、《风流十传》以及余公仁本《燕居笔记》(全名《增补批点图像燕居笔记》,二十二卷,刊于晚明或清初,《娇红记》收录于卷下之六,题《娇红传》,目录题《拥炉娇红》。今据《古本小说集成》影印本。后文简称“余本”[5])。集评中以()补出主语,以[ ]补出夺字,其中援引所评词句,除明显错讹径改以外悉依诸本原貌,所改之处可参见相应正文校证部分。

七、本书之末附有资料三份,附录一为相关文史资料,选录书目记载和其他文学作品片段,其中以()补出主语,以[ ]补出原文夺字或改正讹字,以……略去无关文字。附录二为相关研究存目,收录专门关注或较多涉及《娇红记》的海内外研究成果。附录三为针对单行本进行刊刻考证与价值研讨的专文。所附资料均围绕小说《娇红记》这一中心文本,以供读者参考。

书林余泗泉梓行《燕居笔记》

吾国小说史上,有一特殊文类存焉。其篇幅在短长之间,其叙述则韵散结合,语体以文言为主而浅近流畅,文体根植于传奇而兼及志怪。虽事关风月,大旨谈情,多虚实相生,雅俗交融。学者或因其诗词林立,命名曰“诗文小说”[6];或糅合文本属性与俗化趋向,称之为“文言话本”“文言话本小说”[7];或择取篇幅、语体、文体等多维度特征,获致“中(长)篇传奇小说”[8]“文言传奇小说”[9]“新体传奇小说”[10]“中篇文言传奇”[11]诸名。

名目纷如,其内涵之丰富可知也。本书以表义相对直观齐备的“中篇文言传奇”予以统称,此亦近年习见之称法。

元代小说《娇红记》,中篇文言传奇发轫之作也。小说叙申纯、王娇娘之爱恋始末,情事屈折缠绵,文辞隽永斐然。举手分煤,拥炉絮语,细腻深挚、动人肺腑处有之;幽怪遇合,豪强扰夺,恍惚幽眇、摧人心肝处亦有之。

它上承《莺莺传》等唐稗传统,经由宋代传奇小说流变,下启《剪灯新话》《钟情丽集》等明代小说集和明代中篇文言传奇,影响波及《金瓶梅》之类明末小说,继而在人物关系、情节模式方面滋养清初才子佳人小说,终而构成《红楼梦》的渊源之一。

《元明中篇传奇小说研究》

一言以蔽之,以《娇红记》为代表的中篇文言传奇跨越文言与白话、联缀韵文与散文,又沟通传奇、志怪、话本、章回等小说诸体,具备超迈语体和文体的“津梁”性质[12]。

欲知《娇红记》如何与其他作品相关互动,如何出入雅俗之际,又如何历经传播史上起降沉浮,详见后文论述。此处先从作者、标题等基本信息谈起。

一

《娇红记》作者主要有宋远、虞集二说,其中宋远之说来源最早。明宣德十年(一四三五),丘汝乘为金陵积德堂本《新编金童玉女娇红记》撰序,开首即云:“元清江宋梅洞,尝着《娇红记》一编。”[13]

据考证,宋梅洞名远,梅洞其字也,祖籍江西淦川,旧属清江(今宜春樟树)。诗词见诸《精选名儒草堂诗余》《皇元风雅前集》《元草堂诗余》《元诗选癸集》等。

在友人刘将孙《养吾斋集》中,“宋远”其名三度出现。刘氏生于宋宝祐四年(一二五六),元延祐四年(一三一七)仍在世。纵使两人为忘年交,宋远生活年代亦相去不远,当在宋元间[14]。

至于作者为元代文人虞集、字伯生者之说,所据应为单行本题署信息。今知《娇红记》最早单行本,是明嘉靖年间高儒《百川书志》所载、署为“元儒邵庵虞伯生编辑,闽南三山明人赵元晖集览”的版本,可惜久已不传。

见存唯一明代单行本为万历二三十年间宗文书舍所刊[15],卷上无署名,卷下首叶署“元邵庵虞伯生编辑,闽武夷彭海东评释,建书林郑云竹绣梓”。两种单行本都在闽地刊刻,题署方式又如此接近,其间应有承续关系。

另有一些流行于晚明而未成气象的说法,其一是多见于晚明曲论的“卢伯生”。

溯端竟委,始作俑者乃明末文人吕天成。吕氏《曲品》多数钞本提及剧作《娇红》时曰:“此传卢伯生所作,而沈翁传以曲”[16],此“卢伯生”显为“虞伯生”形误。此后同类书籍论及小说《娇红记》,往往径称“卢伯生”所作,实皆转相沿袭《曲品》谬讹之故。

《曲品校注》

明末清初祁彪佳《远山堂曲品》曰“卢伯生为申娇作传”[17],清人《见山楼丛录》曰“《娇红记》,明卢伯生撰,或曰沈寿卿撰,莫能详也。与孟称舜《鸳鸯冢》并据《娇红传》而作”[18],莫不如此。

其二是晚明小说集所署之“李诩”。明季小说选本《绿窗女史》“缘偶下·幽期”收录《娇红记》,署名“中州李诩”[19]。与之关系密切的十二卷本《剪灯丛话》[20]、后出十二卷本《艳异编》[21]亦有同样标注。

李诩活跃于明嘉靖时,《娇红记》却早在元明之际便广为流传,加之《绿窗女史》之流多妄题撰人,此说自然不足为据。

此外《娇红记》在《雪窗谈异》中署名“吴郡杨循吉辑”,在《花阵绮言》中署名“楚江仙隐石公编辑,吴门翰史茂生评选”,皆属晚出,又乏力证,应者更为寥寥。

二十世纪三十年代以来,中外学者多信从丘汝乘《序》,认定《娇红记》为宋远所作[22]。至于为何反对虞集,郑振铎的意见是,此说“当系三山书贾赵元晖窃虞伯生名,以资号者”[23]。

伊藤漱平认同并进一步推测:“此或与虞集祖籍为仁寿(现四川省新安县)——与故事背景所在成都相去不远——不无若干关系。”[24]

石昌渝则反向力证此说之谬:“虞集是元代著名诗人,同时还是一位理学家,为文坚持韩愈古文传统,绝不会创作《娇红记》这样‘语带烟花’‘气含脂粉’‘越礼伤身’的传奇小说。”[25]

回视宋远之说,其人存世信息不多,也便少有破绽。又兼来源文献年代最早,故学界有此偏向。

诚然,此说以丘汝乘一家之言为根基,不免孤证而难立。便是在有意模仿《娇红记》的明代中篇文言传奇作者那里,《娇红记》为何人所作也已成为悬案一。

万卷楼刊本《钟情丽集》

《钟情丽集》大约作于明成化二十二年(一四八六),小说借人物辜生之口表示《娇红记》“未知其作者何人”。

至万历时《丽史》谈及“元稹记《会真》,虞记《娇红》”,应是受闽刻单行本影响的结果,因为《丽史》本身就诞生于闽地[26]。既然这些对《娇红记》颇为留意、甚至将其作为效法对象的明代文人对其作者已知之甚少,今之学者持有保留意见也在情理之中[27]。

不过,也不能因此断言今存《娇红记》是明人手笔而非原始版本,如此一来无版本依据,二来依恃文学进化论[28],未免失之主观、流于臆断。因此,本书仍循旧例将作者署为宋远,并略作解说于此。

小说主要人物乃申纯、王娇娘二人,娇父之侍妾飞红亦举足轻重。综观标题各式变体,命名思路大致有四。

一是如习见题名《娇红记》所示,突出娘、红二位女性。同类者又如《花阵绮言》正文题《娇红双美》、目录页作《娇红并记》,《风流十传》题《娇红传》、目录作《陈眉公先生批评娇红传》,清代单行本题《娇红双美全传》等。

二是在突出娇、红时不忘申纯。林近阳、何大抡两种《燕居笔记》均题《拥炉娇红》,“拥炉”为申、娇间私密行为,此即将申之因素纳入标题。《绣谷春容》题名《申厚卿娇红记》,明刻单行本全名《新锲校正评释申王奇遘拥炉娇红记》(版心简称《评释娇红记》,下文即用此简称),也都融合了申、娇、红三人因素。

三是以娇娘一人入题,如《情史》题《王娇》,《香艳丛书》题《王娇传》等,此或与唐人小说多以女主角为题有关。

清芥子园刊本《情史》

四是以申纯一人入题,此仅见于清代《艳情逸史》,题曰《申厚卿》[29]。单以男主角为名最为稀见,不过倒与杂剧《娇红记》以申纯为主角的传统一脉相承。

上述四种命名思路,占主流的是以娇、红二人名篇的方式。飞红地位为何如此凸显,以致可与娇娘携手并现于标题之中?这不免令人生疑,故而《见山楼丛录》特意澄清“娇娘、飞红本二人,申纯所眷唯娇,红作王通判妾。作者第仍本传之名,非谓娇、红皆属于纯也。”[30]

就此问题,《陈眉公先生批评娇红传》目录题词言之甚详:“娇为申死,申为娇缢,传不名‘娇申’,而名‘娇红’者,何故?盖娇之遇申也,唯红是碍;继而得申也,亦惟红是猜;及娇之距申、申之要誓、娇之不敢肆意、申之不得不归者,皆以红之故也。况红又救申于鬼魅,又许聘于舅前,又遣申以见娇之危病,又亲治合葬事,以完娇之志乎!故曰‘娇红’,言无红无以成娇之局也。”[31]

诚如斯言,飞红之于申、娇情感发展至关重要。红初因与申亲狎、受娇怒诟而从中作梗,连同诸种阴差阳错,构成考验并催化申、娇感情之合力。待娇屈事之,红改颜动心,转而为之掩护谋划。申、娇殉情,红又受梦嘱托,玉成和确证“鸳鸯冢”之佳话。

于此期间,飞红性情亦有翻覆之变。因红娘、春香之类角色已由小蕙(或曰“小慧”)等人扮演,她有机会突破传统女配角的言行惯性,不再屈居功能性角色面具之下,而是得以充分舒展,大放光彩[32]。

她的成长性,可从《花阵绮言》评者的抑扬中管窥:以“可恨奸婢”“这婆娘甚奸猾”开始,过渡到“良心发现”,最终赞叹“红儿大有谋干,可爱”[33]。及至因鞋生隙、嬉闹扑蝶、诗词点染、剖心释嫌等处,她竟有几分女主角的掠影了。

《花阵绮言》

像《娇红记》这样,从多位女性人物姓名中各取一字、缀合成题的“集字名”模式,别开生面又影响深远。

《金瓶梅》或即于此获得灵感,因为二书题名具有多层面的相似性[34]。如前引目录题词问答所示,“集字名”还往往与小说结构、寓意上的巧思相呼应,他书亦多有评者作者就此阐发[35]。

经《金瓶梅》发扬,“集字名”渐成风气。《金瓶梅》续书《玉娇李》,才子佳人小说《玉娇梨》《吴江雪》《雪月梅》《玉楼春》等皆以此命名。

后世小说更进一步,将人物代称或男性名字也纳入“集字名”,如清代《金云翘传》《林兰香》《平山冷燕》《宛如约》《引凤箫》《云钟雁》《群英杰》《水石缘》《萍雪缘》,当代王度庐武侠小说《鹤惊昆仑》《卧虎藏龙》《铁骑银瓶》、琼瑶言情小说《碧云天》等,可见流泽之长远[36]。

论者多将该传统追溯至《金瓶梅》,在重估《娇红记》的价值后,对此可有更全面的认识[37]。

二

将《娇红记》置于小说史坐标轴上,向前可触及的作品是唐人小说《莺莺传》。

《百川书志》卷六“史志·小史”列有《娇红记》,言其“本《莺莺传》而作”。这一观点不仅出自书目学家,也出自小说家本身——小说人物或叙述者多将《娇红记》与《莺莺传》以及由《莺莺传》改编的戏曲作品相提并论,《钟情丽集》《贾云华还魂记》《寻芳雅集》《丽史》中均有类似说法[38]。

《百川书志 晁氏宝文堂书目》

鲁迅论“传奇者流……大归则究在文采与意想”,指出唐人传奇与“六朝之粗陈梗概者较”,“大率篇幅曼长”,“叙述宛转,文辞华艳”[39]。此亦可用以形容元明中篇传奇相较于唐人传奇的新变所在。

如果说《娇红记》对《莺莺传》的继承主要在题材和情节上,那么它对《莺莺传》的超越也至少体现在以下两个方面。

一方面是小说篇幅扩大,由此生发出足以容纳宛转情节和琐碎细节的文本空间。

《娇红记》是小说史上首次在近两万字的充裕篇幅里,细加敷演士女情愫暗通、怨隙偶结、拜手设誓、履危应变、生离死别等陈套,而正是这种“细加敷演”的方式,使得陈套不俗,转成新鲜。

从结构来看,《娇红记》“试用了不少长篇小说的笔法,如金圣叹评《水浒传》所谓的‘欲合故纵法’‘横云断山法’等”,“已具备了向长篇小说发展的条件”[40]。而如申向娇索要画眉灯烬、用作书写之墨,娇手染煤油、不觉牵申衣拭手,又如娇在筵席上借剪烛与生耳语,申于离别时曳帘挽车与娇话旧等,种种细节摹画,令小儿女忘情之态宛然如在目前。

如此书写实得益于宋后印本之发达,若在篇幅极有限的抄本时代,定难有此般徐迟笔墨。

另一方面是小说中诗词占比剧增,人物频繁寄情诗文。

这些长调短章纵有连篇之累、同质之嫌,却也多因事而设、随境生情,非徒为传诗词或强说愁而作。况且诗词确有独特之功用:既比散语直言更适宜寓情述怀,如飞红词作即流露其快人快语表象下的内心幽微;又可为小说平添诗境之美,如申、娇往还酬唱,情至处缱绻似梦,缘灭时凄婉如诉。

如是以文缀诗之新风,或“与宋金宫调及小令之以词为主、附以说白者有相似之处”[41],尤其可能受到《西厢记诸宫调》启发[42]。

《西厢记诸宫调》

基于上述两种新变,《娇红记》为后世诸多小说开创了情节安设、诗文穿插、基调营造等方面的崭新经验。假如追踪这些经验的去向,亦即沿着《娇红记》所在小说史坐标轴向后眺望,则主要可在小说、戏曲两个领域探出究竟。

首先是对小说的影响。按照由近及远、由直接到间接的顺序,步武其后的明代中篇文言传奇如何从中汲取养分,是最有迹可循的。

见存明代中篇文言传奇有《贾云华还魂记》《钟情丽集》《龙会兰池录》《双卿笔记》《丽史》《怀春雅集》[43]《花神三妙传》[44]《寻芳雅集》[45]《天缘奇遇》[46]《刘生觅莲记》[47]《李生六一奇缘》《传奇雅集》[48]《濮阳奇遇》[49]《五金鱼传》十四种,算上元代《娇红记》和接近明本原貌的清刻本《荔镜传》[50],流传至今的中篇文言传奇至少有十六种。

又知已佚同类作品尚有《柔柔传》《李娇玉香罗记》《艳情集》《双偶集》等[51],史上存在的中篇文言传奇“当有四十种以上”[52]。

《娇红记》对中篇文言传奇的影响是多角度的。

首先,正如《莺莺传》构成《娇红记》申、娇之阅读经验与参照对象[53],《娇红记》也在明代中篇文言传奇的士、女间扮演类似角色。

《钟情丽集》瑜娘向辜生表心迹曰:“妾尝读《莺莺传》《娇红记》,未尝不掩卷叹息,但自恨无娇、莺之姿色,又不遇张生之才貌。”《刘生觅莲记》名妓许文仙,亦取《娇红记》与刘一春共读,还特意自道与《娇红记》中丁怜怜之异以表明立场[54]。

其次,针对冬夜拥炉、画眉分煤、掷花拾花等申、娇交往情节叙写,《钟情丽集》《天缘奇遇》《传奇雅集》均有不同程度的挪用或效法。

最后在诗词创作上,《贾云华还魂记》《传奇雅集》《濮阳奇遇》等亦有意步趋《娇红记》。

《从〈娇红记〉到〈红楼梦〉》

当然,《娇红记》的影响也可能转化为无形压力和改变动力:

一些明代中篇文言传奇作者一面孜孜研习《娇红记》,一面又流露出一争高下乃至试图超越的野心。

《钟情丽集》借人物之口提及《娇红记》的两处文字可为例证:“铺叙格局,井井有条而可观,模写言词,朗朗可听而不厌也,苟非有制作之才,焉能若是哉!然其诸小词多鄙猥,可人者仅一二焉”;“与其景慕他人,孰若亲历于己?妾之遇兄,较之往昔,殆亦彼此之间而已。他日幸得相逢,当集平昔所作之诗词为一集,俾与二《记》传之不朽,不亦宜乎?”

这种试图超越的野心推动了叙事倾向的分化,《娇红记》的影响也借助中篇文言传奇分流之势,就此溢出这一文体范畴。

叙事倾向分化的结果从积极、消极两方面看,分别指代“情”和“欲”两端。积极一脉宣扬才情并茂的“情”的一面,由《贾云华还魂记》《钟情丽集》等早期明代中篇文言传奇对《娇红记》“小词多鄙猥”的矫正出发,引向才子佳人小说乃至《红楼梦》的文本链条。

《娇红记》写申纯信中向娇娘谈及崔张故事,《红楼梦》亦有宝黛共读《西厢》情形,只不过寄寓了更浓烈的作者意识,笔法上也有所净化[55]。

消极一脉侧重风流艳遇的“欲”的一面,由《花神三妙传》《寻芳雅集》《天缘奇遇》《李生六一奇缘》《传奇雅集》《濮阳奇遇》《五金鱼传》等中篇文言传奇末流延伸至《金瓶梅》,直至《杏花天》《桃花影》《春灯闹》《丛花闹》[56]《株林野史》《浓情快史》《昭阳趣史》《浪史》《春灯迷史》[57]等,可谓郐下无讥矣。

《金瓶梅词话》序

《金瓶梅》欣欣子之序提及《剪灯新话》《钟情丽集》《怀春雅集》,这说明《金瓶梅》间接甚或可能直接受《娇红记》影响[58];《绣榻野史》序文也宣称其“殆扩《如意》而矫《娇红》者也”[59]。

如果将《娇红记》比作投石入湖的涟漪中心,那么最接近圆心、最大程度受到波及的是前述明代中篇文言传奇;其次是处于中篇文言传奇延长线上,基调或笔法受其启发的本土小说;再往外则是那些诞生在东亚汉文化圈内的同类小说和那些诞生于本土的同题材戏曲作品。前两种上文已有分析,接下来谈后两种。

《娇红记》在东亚汉文化圈的交流史上留有印记。据《朝鲜王朝实录》载,其单行本在十六世纪初与《剪灯新话》《剪灯余话》《效颦集》一同传入朝鲜[60]。

此外,因《娇红记》之仿作《贾云华还魂记》女主角名为“娉娉”,至今犹有朝鲜文抄本《娉娉传》存世[61],可见《娇红记》一类小说曾在朝鲜颇受欢迎。

收录《娇红传》的通俗类书也流传至越南[62],并引起当地士人的创作兴趣。越南汉文小说残本《华园奇遇集》[63]是元明中篇文言传奇的仿作,残存部分虽未提及《娇红记》,但直接征引到《寻芳雅集》《刘生觅莲传》《龙会兰池》《钟情丽集》等篇情节,完全可被视为《娇红记》的海外流裔。

以艳情占主导风格的中国才子佳人小说《杏花天》《桃花影》也给彼时的越南士人留下了深刻印象[64],既然这些小说的近亲是《天缘奇遇》,溯源起来也可称为《娇红记》之余波。

《娇红记》在古代日本的流传情况还不明朗,不过,现存唯一明刻单行本《评释娇红记》就是在日本发现的。此书辗转于不同藏家之手而能稳妥保存,至少说明小说曾在日本受到珍视。

除了对于域外小说阅读和创作的影响,在本土戏剧创作领域,《娇红记》的魅力也不容小觑。尽管小说语言已浅近显露,但对普通民众来说仍有一定的阅读阻力。

前述宣德年间丘汝乘《娇红记杂剧序》说道:小说《娇红记》“事具而文深,非人莫能读。余每恨不得如《崔张传》,获王实甫易之以词,使途人皆能知也。”此语出自杂剧序文,其对小说戏剧的褒贬有其语境。

但是,在识字率不高的古代社会,戏剧的传播效果的确是更胜一筹的。正因如此,由《娇红记》衍生而出的剧作层出不穷,自元至清,代有才人撰写同题材剧作。

元明之际同题材杂剧有王实甫《娇红记》、邾经《死葬鸳鸯冢》、汤式《娇红记》、金文质《誓死生锦片娇红记》,传奇有沈寿卿《娇红记》、刘兑《金童玉女娇红记》。惜乎除最后一种,余皆不传于世[65]。

最后这部《金童玉女娇红记》即前述丘汝乘作序作品,是现存最早的“娇红”题材剧作。此剧与小说大同小异,“诗词函札,亦照录原书”[66]。明清两代传奇又有明末孟称舜《节义鸳鸯冢娇红记》和清初许逸《两钟情》(一名《分煤恨》)[67]。

此外尚有或谓为元明南戏存文的《娇红记》,在清代弹词《玉蜻蜓》之上绾合“娇红”故事的《新编后玉蜻蜓娇红传》[68],以及至今仍在搬演的粤曲《娇红记·泣舟》[69]。

上述《娇红记》衍生剧作中,声名最著者当数孟称舜《节义鸳鸯冢娇红记》,与孟氏同时的名士陈洪绶曾为之作序、批点和制图[70]。此剧诞生之初便被誉为“情史中第一佳案”[71],在当代也被推举为“中国十大古典悲剧”之一[72],人多谓之可媲美《牡丹亭》。

因其声名之盛,如今提到《娇红记》,多数人即刻想到的是这部传奇而非小说原作,有人甚至将传奇《娇红记》和小说《娇红记》混为一谈。在学界,传奇《娇红记》的研究在数量上也远多于小说。若要追究小说遇冷缘故,就不得不勾勒其传播史上的波澜起伏。

《新镌节义鸳鸯冢娇红记》

三

小说《娇红记》之流播大致经历五个阶段。元代至明中期,是以单行本刊行的流传初期;万历以降,是经由通俗类书和小说选本发行的商业化阶段;明末清初,《娇红记》因内外力叠加而日渐式微;二十世纪三十年代,学界重新发现并整理出版《娇红记》;二十世纪六十年代至今,海内外研究再度启动,稳步推进。

明中期以前是《娇红记》等中篇文言传奇以单行本流通的阶段。《百川书志》载录数种中篇文言传奇单行本,留存至今的有包括《娇红记》在内的五种。这些单行本的读者多是普通士人。宗文书舍为《评释娇红记》敦请的评释者也评点过科考书籍,这一事实可为旁证。

时至晚明,中篇文言传奇的流播趋于商业化,此时《娇红记》以通俗类书和小说选本为载体,这也是如今最容易获得的版本形态。

收录《娇红记》的通俗类书有林近阳本、何大抡本、余公仁本三种《燕居笔记》以及《绣谷春容》,小说选本有《艳异编》《花阵绮言》《风流十传》《情史》《一见赏心编》《剪灯丛话》《绿窗女史》《雪窗谈异》等。通俗类书和小说选本作为提供日用消遣的便捷读物,很受底层士人和市井细民的欢迎。

《娇红记》等中篇文言传奇就此与晚明通俗读物彼此依托,双向塑造,逐渐呈现出“俗化”的倾向。所谓“俗化”,在文体上即表现为话本属性之增强。

传统上,传奇小说流播于士大夫之间,话本小说则主要面向市民大众。以《娇红记》为代表的中篇文言传奇以晚明通俗读物为媒介,上通下达,触碰到更为广大的中下层读者群。佐证这一“俗化”倾向的还有文本上的依据。

一方面,中篇文言传奇的单行本与通俗类书等合刊本之间,或两个合刊本之间,往往存在一定的删改,其中语言多有通俗化、白话化的“适应性”调整[73]。

《清平山堂话本校注》

另一方面,中篇文言传奇与白话小说不断互动互渗,如白话小说集《欢喜冤家》收录模拟中篇文言传奇的《许玄之赚出重囚牢》[74],清平山堂刊本《六十家小说》之《风月相思》《蓝桥记》的语言形式和思想情调接近《娇红记》《贾云华还魂记》,《警世通言·王娇鸾百年长恨》的人物、情节的类同《寻芳雅集》等[75]。

此时,不利于《娇红记》传播的内外力也在持续叠加。外力方面,前述受众圈层的下移加速了阅读重点的偏移。中篇文言传奇既以风月为主题,情深之处不免暗藏突破礼义大防的可能性。

尽管《娇红记》旨在“谈情”,仍不失有“导欲”风险[76]。《百川书志》形容包括《娇红记》在内的这类作品“不为庄人所取”。

现存最早明代中篇文言传奇《贾云华还魂记》之作者刻意避谈《娇红记》[77],另一明代中篇文言传奇《刘生觅莲记》则借人物之口表达对《娇红记》情节的不满:“娇娘之遇申生,吾不愿也。”

一些书坊为了射利促销的商业目的,不惜推波助澜,更是过度强化了小说的“艳情”因素,比如有些版本在插图场景的选取上刻意经营,无怪乎《浓情快史》竟视之为“春意儿”,《野叟曝言》亦特意提及《娇红记》“前首绣像”云云。

从明代中晚期开始,《娇红记》的传播广度似已无法与其仿作相比了。这从《评释娇红记》眉批屡引《钟情丽集》《怀春雅集》可知一二。

尽管后二书是在借鉴《娇红记》基础上创作的,《评释娇红记》评者却多借之返评《娇红记》,说明其时的读者可能对这两部仿作更为熟知。

何大抡本《燕居笔记》所收《杜丽娘慕色还魂》有曰:“昔日郭华偶遇月英、张生得遇崔氏,曾有《钟情丽集》《娇红记》二书,此才子佳人,前以密约偷期,似皆一成秦晋”,亦将《娇红记》排在《钟情丽集》之后。

还有其他旁证可以说明《娇红记》不是其时最流行的作品,比如晚明最早的通俗类书《国色天香》并未收录《娇红记》,至清代增补本才将其选入。

《中国禁毁小说大全》

清代的官方政策也阻碍了《娇红记》的有效传播。在道光十八年(一八三八)江苏按察使、道光二十四年(一八四四)浙江巡抚和学政、同治七年(一八六八)江苏巡抚颁布的三份查禁淫词小说清单中,《姣[娇]红传》与《三妙传》《艳异编》《国色天香》《情史》《红楼梦》等一同在列[78]。

从客观效果来看,文士责难、无视也好,官方查禁、销毁也罢,这些外力都可能变相放大和固化《娇红记》与淫词小说的关联,反而左右了读者对其真正旨趣的正向接受。

内力方面,小说文体自身的发展规律也是促成《娇红记》影响逐步弱化的重要因素。大致从万历二十年(一五九二)起,章回小说成为小说出版主流[79],这很快就分散了读者对于中篇文言传奇的兴趣。

也是从此时开始,《娇红记》等中篇文言传奇如前所述多随通俗类书等合集发行,单行本几乎再也难觅其踪[80]。有清一代仅存《娇红双美全传》一个单行本,实际上还是从《花阵绮言》移出的版本[81]。

就此陷入沉寂的《娇红记》,直到二十世纪三十年代才被重新唤醒。彼时郑振铎主编《世界文库》,收入小说及其衍生杂剧《金童玉女娇红记》,二者前后相临,分别题名《娇红传》和《娇红记杂剧》[82]。

郑先生的整理以《花阵绮言》和清刻本《国色天香》为底本,复取《绣谷春容》和余公仁本《燕居笔记》校勘,多数异文已出注说明,另有少量遗漏。此次出版使《娇红记》重回大众视野。在此前后的一段时间内,学界亦有孙楷第、赵景深、叶德均、谭正璧等前贤投以关注。

《国色天香》

二十世纪六十年代,《娇红记》的研究重新开启,这离不开日本学者的大力推动。一九六一年,伊藤漱平从冈山大学林秀一教授处得观其私藏之《评释娇红记》,继而在其后的十年里,陆续完成日文全译本,并施以注释、配以插图[83],撰写长文解说题名、版本、作者及作品(包括时代背景、主题、动机、人物、构成、手法、评价等)[84]。

伊藤漱平指出“《娇红记》是传奇小说的个中翘楚,对后世影响亦甚巨,然而迄今已濒临几乎惨遭世人遗忘的边缘”[85],在其引领下,后续又有大冢秀高、冈崎由美等日本学者展开研考。

自二十世纪八十年代起,国内学者如徐朔方、程毅中、薛洪勣、何长江、陈益源、陈大康、林辰、潘建国、陈国军等和王岗等旅美学人也纷纷投身其中。新世纪以来,专研小说《娇红记》的论文虽不算多,但也绵延不辍,细水长流。[86]

在《娇红记》整理方面,继民国时郑振铎排印后,近半世纪未有新的进展。一九八一年,薛洪勣等选注《明清文言小说选》,根据《艳异编》和《情史类略》录入《娇红传》,将其认定为明初无名氏作品[87]。

一九九五年,程毅中转录郑振铎校本《娇红记》并加覆核,删却校勘记,收入《古体小说钞》[88]。

《古体小说钞》

二〇〇三年,林辰、苗壮主编“孤本善本小说影印点校合刊”之《文言话本小说》,收录《花阵绮言》中的《娇红双美》,书分上下栏,下栏为影印版,上栏为林辰的点校版[89]。

由于《评释娇红记》不易得见等客观原因,既往整理均未参考这一版本,加之对于校本的利用未臻全面,整理工作仍有较大完善空间。

考虑到《娇红记》重要的文学价值和文学史地位,兼及《评释娇红记》已由日本汲古书院影印发行的现实条件,如今重启《娇红记》整理工作,可以说是既势在必行、又切实可行了。

四

着手整理《娇红记》之前,首先需要厘清其版本系统。

就此问题,陈益源率先提出《娇红记》可分为《艳异编》与以林近阳本《燕居笔记》(以下简称林本)为首的两大版本体系,《雪窗谈异》《绿窗女史》《情史》《香艳丛书》等接近《艳异编》,《花阵绮言》《绣谷春容》《艳情逸史》《一见赏心编》《风流十传》等接近林本[90]。

丁烨则认为,何大抡本《燕居笔记》(以下简称何本)、《花阵绮言》和《绣谷春容》属于林本《燕居笔记》系统,《风流十传》应独立出来,连同余公仁本《燕居笔记》(以下简称余本),划为更接近《艳异编》而非林本的第三个体系[91]。

陈、丁两位基本廓清了《娇红记》的版本概况,不过,这些结论[92]主要依靠韵文比勘,尚未将考察范围扩大至小说全文,也未及利用《评释娇红记》。

东京大学东洋文化研究所藏《娇红记》

对既有资料的核查表明,《艳异编》系统和林本系统皆非铁板一块。《艳异编》本身的版本情况非常复杂,以四十五卷本最早,四十卷本、十二卷本居后,四十五卷本又可分为甲、乙两种[93]。

在所谓的林本系统中,《风流十传》的确不属于林本系统,但也不属于《艳异编》系统;余本至少在《娇红记》部分是照搬《风流十传》的,可与《风流十传》的讨论合并;何本、《花阵绮言》、《绣谷春容》皆有不少异于林本之处。本次整理力求对上述文献进行更细化、更全面的利用。

本次整理还首次利用到新见的日藏海内孤本《评释娇红记》。此书大致刊行于万历二三十年间,由郑世豪宗文书舍刊印、武夷彭滨评释、新安黄氏刻绘。

除版本形态为《娇红记》现存唯一明代单行本外,此书之珍贵还在于有精当的眉批、精美的插图及珍贵的内容。书中保留了不少独有异文,如“伏枕黄昏,回肠九曲”句,《艳异编》作“伏枕对烛,夜肠九回”,余本皆作“伏枕对烛,夜肠九曲”。

《评释娇红记》的完整度在诸版本中也是最高的。其总体架构为前有序、末有评,两处文字是否出自作者尚不明确,但均为一人所作,因为文末总评有言:“节义大闲,万古不易。予始虽为二子惜,终实为二子喜。故为首序,亦奉己为之致叹焉”。

此段总评仅林本、《花阵绮言》、《绣谷春容》三者保存,文字大同小异,均有“故为首序”云云。

世德堂刊本《绣谷春容》

然而包括三者在内的所有版本均无文首序言,致使此处照应全然落空。至若《评释娇红记》正文的完整度,此处仅举一例为证[94]。文叙申生为妖魅所惑、与娇娘不交一言,娇娘伤心欲绝,写下《情思叹》组诗,内含题为《情思潇条》《绿窗写怨》《兰室感怀》《绣幄颦眉》《锦帏洒泪》《尘榻空悬》《珠帘不卷》《空悲弱质》《眷恋多情》绝句九首。

这组诗唯《评释娇红记》九首全录且各有标题;《艳异编》九首全录而无标题;林本、何本、《花阵绮言》作“《情思嗟叹》诗八首”,少《锦帏洒泪》;《风流十传》仅有林本的前七首;《绣谷春容》索性悉数刊落。

笔者推测,这组诗原有十首,依据之一是《评释娇红记》在这组诗后“释义”专栏内,含有“碧海潮”这一不见于现存九首诗的词汇[95],该词汇或许正出自那首佚诗。

二是留存下来的九首诗除第一首外,题目两两对仗,说明很可能是脱落了第二首。

三是在《娇红记》仿作、明代中篇文言传奇《五金鱼传》中,华玉所写《情思叹》组诗由《兰闺萧条》《绿窗写怨》等构成,从题目到结构均与娇娘这组诗极为类似。华玉的组诗共有十首[96],那么这组诗也应当是十首。

尽管今存诸本此处都有缺失,但从数量、标题乃至内容留存程度来看,《评释娇红记》已是最齐备的了。

《娇红记》之版本系统,可以依照时间先后,分为内、中、外三个文本累积层。最内层为质量最高的《评释娇红记》和时间最早的《艳异编》甲本《娇红记》,两者各有来源,应当都接近明代中期及以前的《娇红记》文本形态。

例如二者皆作“沽矫”的一处,其余各本均误作“估娇”或“沽娇”,“沽矫”形容故作特殊高超以钓取名誉的行径,正合文意。类似还有形容花丛之“相亚”、描摹娇娘之“流视”等语,唯有单行本和《艳异编》相同,余皆分别作 “潇洒”“送目”,显为不解其意而改。又如《满庭芳·帘影筛金》一词、“常互鞋而行”等句,仅见于单行本和《艳异编》,余本皆无。

《正续艳异编》

居于文本累积层中间的是万历以降的小说选本和通俗类书,包括林本、何本、《花阵绮言》、《绣谷春容》和《风流十传》。林本字句错谬较多,但与何本一起,在不少地方显示出较之其他同类书籍更为原始的样态。

譬如《评释娇红记》作“挑博山里余香”的一处,《艳异编》甲本作“就博山理余香”,《艳异编》其他版本作“匀博山理余香”;林本、何本作“僦博山里余香”;《花阵绮言》《风流十传》作“匀博山里余香”;《绣谷春容》作“拨博山里余香”。林本、何本与《艳异编》甲本最接近,而《艳异编》甲本又与《评释娇红记》最接近。

需要注意的是,这一居中的文本累积层如前所述相当复杂,不能简单用林本统摄其他诸本。在很多时候,何本、《花阵绮言》、《绣谷春容》、《风流十传》均有溢出林本的地方,有时能分别提供有益的异文,有时则各自接近《评释娇红记》《艳异编》或林本。

明清两代的多种删改本居于《娇红记》文本累积最外层。这批处文献主要有(一)《情史》卷十四“情仇类”《王娇》,(二)《一见赏心编》卷一“幽情类”《娇红传》,(三)《绿窗女史》卷五“缘偶下·幽期”《娇红记》,(四)十二卷本《剪灯丛话》卷一《娇红记》,(五)《雪窗谈异》卷二《娇红记》,(六)清刊本《国色天香》卷一《娇红双美》,(七)《女聊斋志异》卷四《娇红记》,(八)《艳情逸史》卷三《申厚卿》,(九)《古今图书集成·闺媛典》卷三六二“闺恨部”《王娇》,(十)《香艳丛书》八集卷三《王娇传》,(十一)《才鬼记》所收《王娇红》百余字,(十二)泰州市图书馆藏仲振奎稿本《绿云红雨山房文抄》所收《娇红记》五千字。

其中,(一)(二)(三)(七)缩写自四十卷本或十二卷本《艳异编》;(四)(五)(九)出自《绿窗女史》,(十)出自《情史》,因此也都缩写自四十卷本或十二卷本《艳异编》;(六)是清人依据《花阵绮言》补入明刊原本《国色天香》的;(八)过录自《绣谷春容》。以上诸篇,追根溯源,所据均不外乎四十卷本或十二卷本《艳异编》,《花阵绮言》和《绣谷春容》。

心远堂刊本《绿窗女史》

因此,本书整理工作以单行本《评释娇红记》为底本,以《艳异编》、林近阳本《燕居笔记》、何大抡本《燕居笔记》、《花阵绮言》为主要校本。复取有删节或删改的《绣谷春容》和《风流十传》作为参校本。底本和校本均为属于文本累积内层和中层的文献。至于承袭自《风流十传》的余公仁本《燕居笔记》,以及明清两代取资于《艳异编》《花阵绮言》《绣谷春容》的外层文献,则不纳入校对范围。本书还集合单行本原有注释、评语和其他版本的评语,附在正文相应段落后,并将相关资料附于书末,以便读者查阅。

四五年前,我跟随谭帆教授从事文言小说评点研究的博士后工作,在一次循例的版本摸排中,偶然发现这一国内学者未尝寓目的《娇红记》单行本,并顺势撰文加以研考。

曾任该书收藏机构东京大学东洋文化研究所负责人的大木康教授几番慨然惠予支持;购藏有稀见中篇文言传奇并于此深有钻研、新见迭出的潘建国教授也曾过问拙作动向:前辈学者的表率和关怀我始终感念在心。

拙作投稿后,承蒙在古代小说整理和研究两方面均有口皆碑的李小龙教授垂注,他提议重新整理此书,并热心将我引荐给许庆江先生。

随后许先生的同事李芃蓓女史与我对接,其处事之严谨负责与待人之通达包容令我钦敬,惠我良多。

受其委托,谢璐阳女史投入极大细心与才识协助校对,使本书避免许多可能因疏忽或无知招致的谬误。

又有姚华女史、马里扬先生帮忙判定书中词作之孤调僻调,任荷和李林芳贤伉俪帮忙核定俗字、异体字统改问题。

如是点滴,汇聚为本书得以成形之机缘。诸位师友之学问涵养、学术公心,令我每叹士风犹存。感荷信任,多劳襄助!

前叙《评释娇红记》为冈山大学林秀一教授旧藏、今藏于东京大学东洋文化研究所,在此时光河流两端之间,即为伊藤漱平这位开创式的小说《娇红记》译者兼研究者所藏。

伊藤教授极为宝重《评释娇红记》,与其所珍藏的程甲本《红楼梦》合称“两红”,自名书斋“两红轩”。

此次校证,但愿无负两红轩主人之深情雅意。校书事业道阻且长,囿于心力纰漏难免,一切文责尽归于我。恳盼赐教,先申谢忱!

林莹

癸卯冬月 于沪上近琴室

林莹,福建漳州人,同济大学人文学院助理教授,研究兴趣为古代小说、域外汉学、数字人文。北京大学中文系博士,华东师范大学中文系博士后出站。撰有《论古代小说人物叙述的“文本参与”功能》等,著有《中国小说评点研究新编》下编(上编作者为谭帆教授)。主持中国博士后科学基金面上资助项目、国家社科基金后期资助一般项目各一项,入选同济大学人文社科学术新锐培育计划。

注释:

[1] 关于刊行时代的考证,参见本书附录三。

[2] 关于《艳异编》版本的考辨,参见任明华《略论<艳异编>的版本》,《明清小说研究》2016年第1期。

[3] 关于《花阵绮言》成书时间的考证,参见陈国军《明代志怪传奇小说叙录》,商务印书馆国际有限公司二〇一六年版,第三六〇页。

[4] 或谓《绣谷春容》刊刻于万历二十六年(一五九八)至三十三年(一六〇五)间,参见陈国军《<绣谷春容>的成书年限》,《明清小说研究》二〇一七年第一期。

[5] 余本所收《娇红传》,其正文和题解与《风流十传》相同,仅多出少许旁批和文末评。

[6]孙楷第《日本东京所见小说书目》,人民文学出版社一九五八年版,第一二六页。详见本书附录一。

[7] 参见薛洪勣《中国小说史上的一个发展环节——明代“文言话本”纵横谈》,《社会科学战线》一九九二年第一期,第二八八—二九三页;林辰、苗壮主编《文言话本小说·编校说明》,线装书局二〇〇三年版。文本内部依据包括《刘生觅莲记》以“话本”指代《钟情丽集》《天缘奇遇》,《怀春雅集》有“聊将笔底风流句,付与知音作话场”句,《三妙传》的分节与标题形同宋元话本等。

[8] 参见陈益源《元明中篇传奇小说研究》(香港学峰文化事业公司一九九七年版)、陈大康《论元明中篇传奇小说》(《文学遗产》一九九八年第三期)、陈国军《元明中篇传奇小说的发展历程及其特征》(韩国《中国小说论丛》第二一辑,二〇〇五年三月)。石昌渝《中国小说源流论》杂用“文言中篇小说”和“中篇传奇小说”(生活·读书·新知三联书店一九九四年版)。陈文新《文言小说审美发展史》采用“中篇传奇小说”(武汉大学出版社二〇〇七年版)。“中篇”之说首出郑振铎。一九二九年,郑振铎《中国小说的分类及其演化的趋势》使用“中篇小说”概念指称一批古代小说,《娇红记》也在其中,见《郑振铎文集》第七卷,人民文学出版社一九八五年版,第一〇七页。“中篇”之说借鉴了西方语汇,美国华裔学者王岗的论著又回译了这一概念,见Wang, Richard G. , Ming Erotic Novellas: Genre, Consumption, and Religiosity in Cultural Practice, Hongkong: The Chinese University Press, 2011。“中篇”一般指近万字至四万字左右的篇幅,是相对于短篇传奇小说和中长篇章回小说而言的,实际并无“长篇传奇小说”,因此这一命名向有争议。林辰指出“中篇”之说似是而非,见《把砍断的小说史链条接上——论明代小说<娇红记>》,《文化学刊》二〇〇六年第二期,第五九页。另有学者则用“长篇传奇小说”,见大冢秀高《明代后期文言小说刊行概况》,谢碧霞译,《书目季刊》一九八五年第二、三期;冈崎由美《明代长篇传奇小说的叙事特征》,《九三中国古代小说国际研讨会论文集》,开明出版社一九九六年版,第四五一—四六三页;何长江《论元明长篇传奇小说的发展历程》,《明清小说研究》一九九四年第二期。

[9] 李明军混用“文言传奇小说”和“中篇文言传奇”,见《明清时期通俗小说的情感叙事研究》,九州出版社二〇一七年版。

[10] 参见刘勇强师《中国古代小说史叙论》,北京大学出版社二〇〇七年版。

[11] 近年来学者多用这一说法,如潘建国《白话小说对明代中篇文言传奇的文体渗透:以若干明代中篇文言传奇的刊行与删改为例》,《暨南学报》二〇一二年第二期;谭帆、王冉冉、李军均《中国分体文学学史·小说学卷》下,山西教育出版社二〇一三年版;《明清小说鉴赏辞典》“五金鱼传”条,上海辞书出版社二〇一八年版,第三九三页。

[12] 这批小说“就其旨趣和格调而言,可以说是文言包装的的白话小说”,见石昌渝《中国小说源流论》,第二一页;是“唐人传奇向白话小说发展的过渡状态”“沟通文言传奇与通俗小说的不可或缺的文类(an indispensable genre that bridged theic tale and vernacular fiction),为短篇小说向长篇小说的发展铺平了道路”,见Ming Erotic Novellas: Genre, Consumption, and Religiosity in Cultural Practice, P26.

[13] (明)丘汝乘《<娇红记>序》,《新编金童玉女娇红记》卷首,影印本收入《古本戏曲丛刊》初集。

[14] 参见ITŌ Sōhei(伊藤漱平), “Formation of the Chiao-hung chi娇红记: Its change and dissemination”, ACTA ASIATICA(东方学会报), No. 32, Published Mar. 1977(本文所引为谢碧霞译《娇红记成书经纬:其变迁及流传过程》,《中外文学》第十三卷第十二期,一九八五年五月);李剑国、何长江《<龙会兰池录>产生时间考》,《南开学报》一九九五年第三期。

[15] 详见本书附录三《稀见明刻单行本<评释娇红记>新考》。

[16] 惟清华大学图书馆藏杨志鸿干隆钞本、中华书局图书馆藏清初钞本作“虞伯生”,余如北京大学图书馆藏清钞本、暖红室刻本、吴梅校本、曲苑本等皆作“卢伯生”。参见(明)吕天成撰、吴书荫校注《曲品校注》,中华书局一九九〇年版,第一九三页。

[17] (明)祁彪佳着、黄裳校录《远山堂明曲品剧品校录》,上海古典文学出版社一九五七年版,第五五页。

[18] 原书已佚,转录自蒋瑞藻《小说考证》,商务印书馆一九三五年版,第一〇六页。

[19] (明)秦淮寓客编《绿窗女史》卷五,哈佛燕京图书馆藏心远堂崇祯刊本。

[20] 二书关系密切但先后不明确,陈良瑞认为《剪灯丛话》取材于《绿窗女史》,见《<剪灯新话>考证》,《文学遗产增刊》十八辑,山西人民出版社一九八九年版,第二七三页。陈国军认为《绿窗女史》在《剪灯丛话》基础上编成,见《明代志怪传奇小说研究》,天津古籍出版社二〇〇六年版,第四八二页。

[21] 这一后出的十二卷本《艳异编》不同于本书用以校对的朱墨套印十二卷本。前者将《娇红记》作者署为“中州李诩”,是更早系统的《艳异编》(包括本书所用十二卷本)中不曾出现的。研究表明,该本常妄改作者,其拼凑、挖改的印版来源包括《剪灯丛话》《绿窗女史》《合刻三志》等,见任明华《略论<艳异编>的版本》,《明清小说研究》二〇一六年第一期。

[22] 一九二九年郑振铎在《中国小说的分类及其演化的趋势》中称之为“明人的《娇红传》”。至一九三五年主持编纂《世界文库》、整理排印《娇红记》时更正为“元宋梅洞着”。

[23] 陈益源《从<娇红记>到<红楼梦>》,辽宁古籍出版社一九九六年版,第十二页。

[24] 伊藤漱平《娇红记成书经纬:其变迁及流传过程》,第九三页。

[25] 石昌渝《中国小说发展史》,第二九一—二九二页。引文连续征引之语出自《百川书志》,详见附录一。

[26] 《丽史》保存在闽南一份族谱中,见官桂铨《新发现的明代文言小说<丽史>》,《文献》一九九三年第三期。

[27] 如“丘汝乘序应是写于宋远卒后一百余年……其正确性如何仍待商榷。不过,由于虞集和李诩为作者的可靠性更值得怀疑,目前只好姑且采信丘汝乘之说。”见伊藤漱平《娇红记成书经纬:其变迁及流传过程》,第九五页。也有学者兼顾两说,从小说中名为《昼夜乐》的“古词”与元末梁寅同词牌作品高度相似切入,认为小说作者“对梁寅这样并不很有名的江西文人的词相当熟悉”,“梁寅与宋梅洞皆为江西地区人,虞集自父亲一代起也居住在今江西地区,则此作品或出于江西人之手”,见章培恒、骆玉明主编《中国文学史》,复旦大学出版社一九九六年版,第一六八页。

[28] 一九八〇年代初,薛洪勣提出如今可见的《娇红记》版本出自明人,小说存在元人古本和明人今本之别。陈益源作出批驳,见《从<娇红记>到<红楼梦>》,第八一—八五页。薛洪勣后来的《传奇小说史》采取折中说法,指出“似还难于断定此篇的作者究竟是何人”,见《传奇小说史》,浙江古籍出版社一九九八年版,第一九九页。林辰从小说史发展角度赞同薛说:“《娇红记》这样艺术质量较高的、具有传奇体与话本体结合的文体演化性质的作品,只能产生于《剪灯新话》之后,不可能是元代小说荒漠里的一座飞来峰”,见林辰《文言话本小说·编校说明》《把砍断的小说史链条接上——论明代小说<娇红记>》二文。侯忠义、刘世林《中国文言小说史稿》(北京大学出版社一九九三年版)、李向东《精心求证、梳理源流——澄清<娇红记>作于元代的谬说》(《中国图书评论》二〇〇四年第八期)也认为《娇红记》是明前期的作品。

[29] 《艳情逸史》第三册,大连图书馆藏清抄本。据陈益源考证,该篇全据《绣谷春容》誊抄,仅删去最后的挽诗,见《从<娇红记>到<红楼梦>》,第八七页。

[30] 原书已佚,转录自蒋瑞藻《小说考证》,第一〇六页。

[31] 《风流十传》目录,日本东京大学东洋文化研究所藏万历四十八年(一六二〇)序刊本。

[32] 以往红娘、春香“基本都是站在小姐一边的,因而与才子佳人不构成矛盾关系……飞红却不然”,她为“为申、娇二人的关系增添了一种新的感情因素”,见刘勇强师《中国古代小说史叙论》,第二〇六页。

[33] 详见本书“集评”部分的《花阵绮言》旁批。

[34]《金瓶梅》与《娇红记》命名的相似性除了都是男主角名字不入标题之外,还体现在二书题名中“红”“梅”所指的飞红、春梅都是看似与女主角地位不相称的侍女,《娇红记》写飞红“喜谑浪,善应对”,《金瓶梅》袭之以形容春梅;飞红、春梅都与男主角有过情感纠葛,并在小说后半部分起到重要作用;“娇红”和“金瓶梅”均组成可感知的意象,在形象和色调上适合作描写爱情作品的名目。见李小龙《必也正名:中国古代小说书名研究》,生活·读书·新知三联书店二〇二〇年版,第三三三—三三五页。

[35] 关于集字名与小说结构、寓意的关系,见张竹坡《金瓶梅读法》首条,收入黄霖《金瓶梅资料汇编》,中华书局二〇一二年版,第六五页。稍后提及的《林兰香》开篇也有这类论述,见(清)随缘下士编辑、于植元校点《林兰香》,春风文艺出版社一九八五年版,第一页。

[36] 参见李小龙《<金瓶梅>式命名的转移与衰落》,王萍主编《中国古代小说戏剧研究丛刊》第十四辑,甘肃教育出版社二〇一八年版,第五一—六二页。

[37] 见石昌渝《中国小说发展史》,第二九三页;李梦生《中国禁毁小说百话》,上海辞书出版社二〇一七年版,第三页;《古本小说集成提要》,上海古籍出版社二〇一八年版,第四六六、四八〇页。最为透彻的相关讨论,见李小龙《必也正名:中国古代小说书名研究》,第三三一—三三六页。

[38] 详见本书附录一。

[39] 鲁迅《中国小说史略》第八篇,《鲁迅全集》第九卷,人民文学出版社二〇〇五年版,第七三页。

[40] 程毅中《<娇红记>在小说艺术发展中的历史价值》,《许昌师专学报》一九九〇年第二期,第一九页。

[41] 孙楷第《日本东京所见小说书目》,第一二六页。详见本书附录一。

[42] 陈文新《文言小说审美发展史》,第四八六页。

[43] 又名《金谷怀春》。后有《融春集》据之改编,并对《刘生觅莲记》的大量诗词和部分构思有所借鉴。见陈益源《元明中篇传奇小说研究》,第一六〇—一六一、二二六—二二七页。

[44] 又名《白生三妙传》《三妙传》《三妙传锦》。

[45] 又名《吴生寻芳雅集》《浙湖三奇传》《浙湖三奇志》《三奇传》《三奇志》《三奇合传》,单行本名为《吴生三美集》。

[46] 又名《祁生天缘奇遇》。

[47] 又名《刘熙寰觅莲记》《觅莲记传》。

[48] 《传奇雅集》出自《万锦情林》,书中韵散两个部分均取自《娇红记》《贾云华还魂记》等其他中篇文言传奇,比较特殊。

[49]《濮阳奇遇》今存明刻本,近年曾在拍卖场上流通。与《濮阳奇遇》异名同书的《巫山奇遇》有一九三五年中央书店排印本,据《巫山奇遇》删改而成的《双双传》有《风流十传》本和余本《燕居笔记》本。参见潘建国《新发现明代中篇传奇小说<巫山奇遇>考略》,《明清小说研究》二〇〇五年第三期;胡龙《珍本文言小说<双双传><巫山奇遇>之祖本——<濮阳奇遇>新发现及其版本关系、作者初步考识》,“古代小说网”公众号二〇一九年二月二十四日。

[50] 又名《荔枝奇逢》《荔镜奇逢集》《磨镜奇逢集》。今存《二刻泉潮荔镜奇逢集》二卷,国家图书馆藏道光二十七年(一八四七)刊本,“几近明代原刊面目”,见陈益源《<荔镜传>考》,《文学遗产》一九九三年第六期,亦可见其《元明中篇传奇小说研究》,第一三二页。

[51] 根据小说《贾云华还魂记》《刘生觅莲记》和书目《百川书志》所载信息。

[52] 叶德均《读明代传奇文七种》,《戏曲小说丛考》,中华书局一九七九年版,第五三五页。

[53] 《娇红记》中申纯应父之召回到家中,向娇娘致信求婚,曰:“倘有亲朋见怜,于大人前致一语,天启其衷,俾续秦晋再世之盟,未审舅妗雅意若何?倘不弃庸陋,则张生之于莺莺,乌足道哉!”

[54] 详见本书附录一。

[55] 关于《红楼梦》吸收元明中篇文言传奇的分析,参见简家彤《“娇红”系列传奇小说与<红楼梦>之共性脉络研究》,台湾师范大学国文系硕士论文,二〇一九年;林莹《<红楼梦>与元明中篇文言传奇渊源补论》,《红楼梦学刊》二〇一九年第六辑。

[56] 参见陈益源《元明中篇传奇小说研究》,第二一二—二一三页。

[57] 参见林辰《中国古代情爱小说史》,第九十页。

[58] 参见程毅中《<娇红记>在小说艺术发展中的历史价值》,第二十页。

[59] 详见本书附录一。

[60] 闵宽东《中国古典小说在韩国之传播》,学林出版社一九九八年版,第二七二页。也可见本书附录一。