县城未必不懂当代艺术,当代艺术未必懂县城

县城名叫庆元,据说是全世界最早发现香菇的“菇城”,祭拜着“菇神”;这里坐落着全国最多的廊桥,拥有全省第二高的山,和全市第一低的GDP。

除此之外,庆元和中国任何一个县城没有什么不同:出行主要依靠步行、三轮车和电动车,街上两个陌生人聊起来,会发现彼此不是朋友的朋友,就是亲戚的亲戚。

在这样一个不起眼的小县城里,出现了一家显眼的当代美术馆,泥鳅美术馆。

四年前,从事策展工作的胡丁予回到阔别多年的故乡庆元,准备青瓷博物馆的开馆工作。建筑落成后,二、三层的空间,跟随山脊呈现出自然的动线,裸水泥的风格灰色、野生,让她感到县城美术馆的某种可能性。

胡丁予希望美术馆不只是“纯白的”“殿堂的”,也有可能是“灰色的”“大众的”,是“县城人的词汇表里会出现的”,也希望作为“真问题”的县城能不再被艺术忽视,泥鳅美术馆由此落成。

开馆至今,天南地北的艺术家来到这里生活、观察、创作,被逼问,被激发。一开始,县城的观众并不欢迎当代艺术,他们不解、不满、指指点点甚至愤怒。但慢慢地,从一点意外的互动,到一点奇妙的理解,再到最近一些热闹的共同创作,县城和美术馆正在逐渐抵达一种默契和共识——关于艺术和表达,也关于生活本身。

这些鲜活而略显荒诞的碰撞,让县城不再被动地成为一种奇观、一个符号,或是社交平台上流行的“县城美学”。在一次次“交手”中,县城和美术馆,共同探索着艺术的方法和自由。

一

一辆“庆元战车”开上了县城的街头。那是一辆改装后的电动车,颤颤巍巍地搭载着塑料泡沫。车上装了一个喇叭,循环播放着:“这是在做什么?做它有什么用?”

从小镇的入口出发,再穿过闹市,电动车最终开进了泥鳅美术馆的展厅。这是艺术家石冰为开馆展创作的作品之一,《电动车骑士》,灵感源自他对庆元的第一印象:无所不在、川流不息的电动车大军。泡沫意味着漂泊和不确定,循环播放的问题,则是他创作过程中最常听到的两句话。

石冰的创作几乎和泥鳅美术馆的完工同步,这意味着他的创作环境不是以往城市里白盒子般的美术馆,而是敲敲打打的施工现场。工人、闲逛的县城居民每天来来往往,安玻璃、装灯、钉螺丝,然后在他身后抛出疑问,无所顾忌。

在石冰看来,“想到的所有回答都显得有些尴尬”,于是他把电动车开上街头,想对县城做出一些回应。但街边店里的打折促销声很快压过了喇叭声,开电动车的艺术家,被当作县城里常见的、收废品的人。人们和艺术品共用车道,没有违和,也没人惊讶。

庆元街头,石冰驾驶着电动车

泥鳅美术馆的馆长胡丁予把这形容为和县城的“交手”,“有一点谨慎,一点迂回,一点退守,一点谦卑”,“然后轻轻地和县城打个招呼”。

最开始,他们都有一些紧张,毕竟在泥鳅美术馆开馆前,没有人能想象,县城的当代美术馆应该是什么样子的?县城的观众,又会是什么评价?

正式开馆前,展览团队尝试了一些“县城的方法”。比如在展签上用尽可能多、尽可能大的文字为作品解释;比如在当地的公众号“爱庆元”、“掌上庆元”发文宣传:《庆元又多一个文化新地标,庆元首家美术馆国庆开放,免费!免费!免费!》。

布展的焊工师傅吴炉家把胡丁予拉进了一个本地生活群,让她把展讯转进去,并且“要发一个10元红包”,这是约定俗成的规矩。美术馆开馆的通知,就这样和甜品店开业、卤味店打折的消息混在了一起。

美术馆定制了啤酒开瓶器作为开馆限定周边,3元一个的价格,庆元人反馈说,有点贵了

开馆当天,美术馆吸引了上千庆元人。尽管胡丁予做好了心理准备,想要“诚恳地交流”,观众的反应还是出乎意料地激烈。

那是一种完全正面的相撞。县城的观众第一次看到整个建筑,也第一次看到泥鳅美术馆,或者说,第一次接触当代艺术。无论是近似毛坯的装修风格还是材料看似“廉价”的作品,都让他们疑惑,甚至愤怒。

有观众说:“我以为是来看油画的。”馆里的保洁阿姨被观众问:“泥鳅在哪里?”阿姨回答说她也不知道,也看不懂。一些人质疑这些作品“破烂”、“乱七八糟”,“这也是美术馆吗?”

比起当代美术馆里的这些“垃圾”,楼上青瓷博物馆里的展品,虽然离生活更远,以县城的目光来看,离艺术更近。

冲击过后,种种激烈的反应反而让胡丁予有些兴奋。她从最开始就认为,要求县城理解美术馆“不太公平”。在泥鳅美术馆,观众们可以抽烟,可以理所应当地批评,在她看来,美术馆可以是,甚至应当是这样的,“更接近一种县城生活的日常”。

灰色的美术馆里,展品真的可能是用垃圾创作的

县城的文化圈,则用另外一种方式表达了对这座美术馆的不理解。在开馆文章里,一位庆元当地的摄影师这样写道:“我叫了一些人来看,但他们告诉我,下次别再带他们来这种地方了。”

其实早在开馆前一个月,“这种地方”就经历了县城文化人的指点。“这里要装一个灯”“那里要刷一下墙”,他们接受不了美术馆看上去像没装修的毛坯房。某次领导视察,太多人提出意见,趁胡丁予不在,海报墙被偷偷刷了一层薄薄的漆。

胡丁予的家人负责青瓷博物馆的工作,担心这样下去,泥鳅美术馆会被当作是“糊弄”,于是建议在序厅挂上一块“九龙壁”。这个方案起初没人认可,某天大家忽然都觉得不错:这或许能真实呈现县城和艺术的关系。

展览团队不想让美术馆成为县城的乙方,但也希望诚恳地面对冲突,于是就想了一个折衷的方案。最终,一个飘动着的虚拟“九龙壁”,出现在了开馆展的前引视频中。

工作进行到这个阶段,尽管时常紧张,她还是觉得,“这是与这个地方最具体的关系”。

二

水泥地上的舞会

闭塞又开放,传统又包容,冷漠又亲密,县城充斥着一对对反义词。人们好像很快又习惯了这里有一间嵌在博物馆里的美术馆,免费,空旷。

县城人热衷于线下生活,美术馆距离城区有5公里,需要经过一段蜿蜒的山路,并不妨碍人们特意去一趟,哪怕只是单纯地打发时间、散步闲逛。今年除夕时,美术馆上山的路边停满了车,连草坪上都坐满了人。

那时的展览,来自一个由六个女孩组成的艺术家团体,“老妖精ensemble”。起初刚到庆元时,她们一个是绿头发,一个是粉头发,一个是橘头发,一个是蓝头发,还有一个脚上打着石膏、坐着轮椅,就这么迎上了街上路人驻足围观的好奇目光。

这些见闻,最终让她们把塑造了县城的街,平移到了美术馆里,创造出了一条可以逛的新街。这里有可以打卡的小商铺,有摆着当地家常菜谱的聚会圆桌,有会出现在电动车和电线杆上的高薪招聘广告,而“街”的尽头,是在庆元已经消失的舞厅。

九十年代,交谊舞曾经是庆元最时兴的文化活动。第一批从城市毕业的大学生把这股现代风潮带回县城,他们囿于政策留下,在舞厅里踏着皮鞋、旋转花裙摆,又在往后的时间里,接二连三离开,带着子女去往城市,时代的舞厅随之散场。

在胡丁予母亲的回忆里,“会跳舞的都离开庆元了”。但昔日的风潮还是留下了一些什么。老妖精发现,庆元的水上公园,仍然有一群人在“夜幕的掩护下,认真地转圈起舞”,她们决定在美术馆还原消失的舞厅,县城曾经的朝气与繁华。

老妖精采访了那个时代跳舞的大学生、开舞厅的老板,以及现在仍在河边跳交谊舞的庆元舞王,并录下他们的“招牌动作”,和当年报道舞厅的剪报一起放在现场,喇叭播放《蓝色多瑙河》、《今宵多珍重》这些旧时的音乐。

本地报纸《菇城报》,在1993年的创刊号上将舞厅的火热营业作为热点事件追踪报道

这是一个跳舞的无声邀请,但“舞厅”会带来什么效果,到底有没有人会真的过去跳舞,她们没有底。

除夕那个早上,阳光很好,临时搭建的“舞厅”里,有阿姨们在转圈,有叔叔带着小孩跳交谊舞,下午,两个小学女生把音响里的音乐换成了“科目三”,一边跳,一边录短视频。

老妖精曾在上海当代艺术博物馆组织过一场秘密舞会。为了反抗“很大很厉害但身体很不自由”的美术馆,她们招募了一群观众,每人领一只耳机,通过消防通道“溜”进展厅,然后沉默地跳舞,最后一起躺倒在美术馆里。

而在这座县城的美术馆,她们隐隐觉得,身体好像是自由的。在那片灰色的水泥地上,艺术不被仰视,观众随意地进出、舞蹈,无意间让美术馆“被点亮了一下”。

这是独属于县城美术馆的时刻,一切互动都不是被刻意邀请的,不是什么工作坊,不是硬来的,它们自然发生,仿佛天生就该存在。

三

同学们的美术课

石冰在庆元的时候,曾经召集当地的高一学生在周六下午来美术馆参加一场诗会活动。十五名穿蓝色校服的学生被分成了3组,开始了游戏一般的“达达诗”写作。

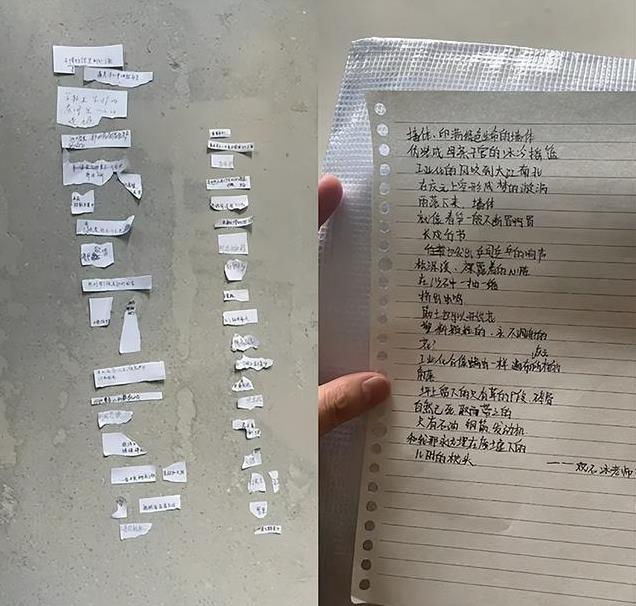

他们在便利贴上随意写下词语或短句,然后随意撕碎,放到水泥地上,专注地拼成一首诗。一些同学受到启发,开始自发地在带来的答题纸和活页纸上写下完整的诗。

同学们的诗

诗会结束后,同学们的诗被发到了泥鳅美术馆的公众号里,开篇就是他们的署名。学生们的反应意外地热烈,有人兴奋地说:“我要转到朋友圈去!”

这场“高一诗会”,隐隐约约打开了美术馆和县城日常链接的一种可能。

今年春天,胡丁予和两位艺术家,朱昶全和李明,做了一个决定:把艺术家们在中国美术学院自由艺术工作室教授的一堂实验性的大二课程,同步到县城的学校。

课程没能像他们最初设想的那样在大专院校的艺术专业进行,而是进入了庆元的高中——因为整个县的最高学府只到这里。高中一共只有三所,庆元中学是唯一的一所普高,剩下两所都是职高。所有的高中只有高二上美术课,一个礼拜只上一节。

两位艺术家和胡丁予都觉得,这样可能会更有趣。作为“老师老师”,朱昶全和李明希望课程能改变县城孩子对美术课的刻板印象;作为在县城度过大半童年的本地人,胡丁予则想让庆元的孩子有机会更早地接触到新的艺术和技术,希望他们在未来接触到这些的时候,不会因为过于陌生而产生轻微的失落。

美术馆里,一个庆元女孩写下的留言

在和庆元的高中确认合作时,胡丁予用到了县城典型的办事方式:通过一个人,找到另一个人。她先拨通因诗会而结识的县中老师的电话,由此获得美术老师的号码,再一位一位地联系下去。中途,她还回过头又联系了一所学校的校长,以便说服“不一定接受这件事”的老教师。

前前后后,不到两个小时,县中和国美就这样开始上同一门课。

得知这个安排,县中的学生们都有点兴奋,比起内容本身,他们更想看看大学的课是什么样子的。

每周,胡丁予用手机录下课堂内容,再发给对接的老师。庆中的美术老师陈平每次收到课程时会提前看一遍,把2个小时的视频挑压缩到40分钟,再放给学生。

上课的过程并不顺利,有时候美术课会被数学课占走,有时候上一节课考试,会拿走大半美术课的时间,有时候县城的学生看不懂一些实验影像,老师同样没办法讲得很明白。

但陈老师发现,学生们还是很感兴趣,尤其是对创作过程,“因为是完全不一样的东西”。

课上,学生们经常主动提问:“这是什么意思?为什么这么做?”陈老师就按照自己的理解把答案变得通俗易懂:“艺术创作就是你有了一个灵感,再去呈现出来的过程,就像你为了表达一个想法拍一条短视频,也是一种创作”。

对“看不懂”的交流,反而让课堂活跃起来,惯常在美术课上低头写其他科目作业的同学,也会抬起头来看。

在陈老师的理解里,“看懂”也并不是上课的重点,“就是一个概念,或者一种感觉,现在知道了,那以后就知道了,而总有那么一两个人,会因此而改变些什么”。

庆元的同学们正在上课

到了期末的时侯,这门课布置了一个奇怪的作业:一个莫名的符号,没有定义、没有意义。

庆元的孩子们需要想象它的发音,最终录音将会和美院学生们从符号出发的自由创作,一起在泥鳅集合成展览,并用区块链技术永久保存。

李明觉得,虽然艺术没有方法,但这个符号有点像一座桥梁,能帮助学生们思考。每个人都能通过对它的理解去创作一个新的作品,找到介入艺术的方式、看待事物的观点。

这个符号来自于李明和朱昶全4年前合作的作品《无限枚举》:李明画下这个符号,朱昶全模仿他,产生新的图形,李明又根据新的图形创作......就这样无限循环下去

在录制布置作业的视频时,两位老师一边在学校门口吃拌面,一边为庆元的同学们做开场白:“我们开始上课了”。

朱昶全播放了一个非洲原始部落的视频,部落里的人与外部世界隔绝,语言的发音因此出人意料,一个名字甚至会有十几、二十几个音节。

他们期待,这个陌生的符号也将由庆元的学生们赋予全新的发音,甚至产生一种“共识”。如果有超过一半同学的发音都一样的话,“从此就这样叫它了”。

在布置作业的视频里,两位艺术家稍显生涩腼腆,丝毫没有传统教师角色的威严

四

五百个庆元人,一个符号

在录制作业时,胡丁予先去了庆中。接近饭点时分,学校在上朗读课,读书声响亮而快速,每个人都专注异常。这群高二的学生将在这个暑假提前迈入高三,已经有种严阵以待的意味,下课铃一响,他们冲出教室跑步去吃饭。

这是整个庆元最好的高中,几乎是通向更大世界的唯一窗口,时间就是生命,就是命运。

胡丁予跟着学生们跑到食堂,通过校裤辨认高二学生,在他们吃饭的空隙录制作业,“像一个豁口,从紧张中脱一下线”。

在县中收集作业时,胡丁予拍下了县中教学楼上的标语

职高是另一种氛围。胡丁予不确定同学们是否感兴趣,于是在晚自习时再次播放了布置作业的视频,结果大家充满了活力。他们模仿李明吃面的声音,关于符号发音的答案也五花八门,有人说了一句游戏里的日文,有人很浪漫,叫它“公园十字路口”,还有人说这叫“窟穴”——庆元方言里的”猴子“,而这恰巧是朱昶全经常创作的对象。

朱昶全将这些答案剪辑到一起,遥远的声音从耳机响起,他觉得是“宇宙传来的”。

在展览开幕的那一天,这些神奇的声音作为展览的一部分在美术馆的上空回响,庆元学生们的名字和李明、朱昶全还有美院的学生们一起被放在了“艺术家”一栏,出现在展签、展册、公众号的推文里。

庆元同学的声音,是大部分人走进这个空间第一个注意到的事

展览的另一部分,则是美院的7位学生在庆元驻留半个月的开放创作。

在这半个月里,美院学生负责埋头创作,老师们和胡丁予负责解决其他问题,比如,对接来布展的师傅。

在北上广做展览,基本有团队可以承包从布展到打扫卫生的一切,但县城“没有流水线”。需要电工,就得等电工下班,需要木工,就要约木工的空闲时间。

这些师傅没怎么布过展,却尤其有耐心。27张画需要挂在同一个水平线上,但墙没找过平、没刷过腻子,电工郑荣堂师傅就慢慢等待阳光暗下来,等水平仪的射线看得更清楚,再一张一张仔细把画挂好。

被石冰称呼为吴老师的焊工吴炉家,从泥鳅的第一场展览起就在,几乎成了美术馆的固定人员。他最早觉得来美术馆的艺术家石冰是“包工头石师傅”,完全不理解“花这么大功夫做的展览,三个月后要全部换掉”。

但渐渐的,他会在每次展览开幕时到场,有时候带着自己的孩子,好像逛美术馆已经成为了他的一种日常。

开幕现场的演出中,李明和朱昶全分别扮成红毛怪和蓝毛怪,在美术馆各处嬉闹

这场展览开幕时,美术馆还邀请到了庆元的美术老师们、负责接送美院学生的出租车司机和其他布展师傅。然而,作为艺术家参与其中的县中同学却没能到场。他们已经提前迈入了高三,美术老师也来不及告诉大家他们的声音已经被放进展览,因为“没有美术课了”。

但在后来的一个月里,胡丁予遇到了来看展的学生。“可爱的脸,兴奋地拿着展册找认识的名字”,她就这样认出了他们。

10月中旬,胡丁予印了两批展册重新回到县中,发放给参展的高三同学。看到自己的名字作为艺术家被印刷,学生们的脸上出现了惊讶和雀跃。在经过高一班级时,胡丁予被高一同学热烈地拦截,展册迅速被分完,胡丁予让这些同学也参与声音的录制。

胡丁予在美术馆遇到了来看展的县中学生

录制符号声音的行动,还在县城里更广泛地扩散开来。在庆元的一些本地群里,胡丁予发了李明、朱昶全给学生们布置作业的视频,随后,有人发来一长串“哒哒哒哒哒”;有人发来一个名为“一群捣蛋鬼”的音频,里面是一群孩子调皮地发出的“噗——”的声音;有人用庆元人的口头禅来念它,意思是“天,怎么了”。

而在这些声音之间,穿插着县城人的闲聊,怎么拼团,以及“活鸡一只七斤买来,杀掉之后一般能剩多少斤?”

最终,500多个庆元人参与了符号的发音命名,这本身就成为了一种和县城共创的艺术——某一天,大部分庆元人认得这个莫名其妙的符号,就像作业视频里说的那样,他们会就符号的发音诞生出一个共识。

庆元人对符号的发音被上传到了“小行星协议 ”,通过最新的区块链技术永久保存

在庆元创作的过程中,李明和朱昶全感到了久违的自由和放松。从最开始就“不觉得杭州的观众就比县城的观众更懂当代艺术”,他们没有特意把“县城的观众”单独拎出来,反而做出了更大众的艺术。

恰逢美术馆开馆一周年,胡丁予也发现自己和起初相比更放松了。一年前,比起观众不懂当代艺术,她更加担心当代艺术不懂县城,因此还与艺术家有过争执。

而现在,胡丁予不再预设县城与当代艺术的一种紧张关系,她想,当艺术家们在庆元做那些真正感兴趣的事,也可能在不知不觉中,成为美术馆和县城共同的默契——就像这个符号一样。

现在,一批新的观众来美术馆参观,还是会有人做出“破烂”的点评。但新的观众会变成旧的,“奇怪”会引发“好奇”。这是一件缓慢的事,但正在发生。