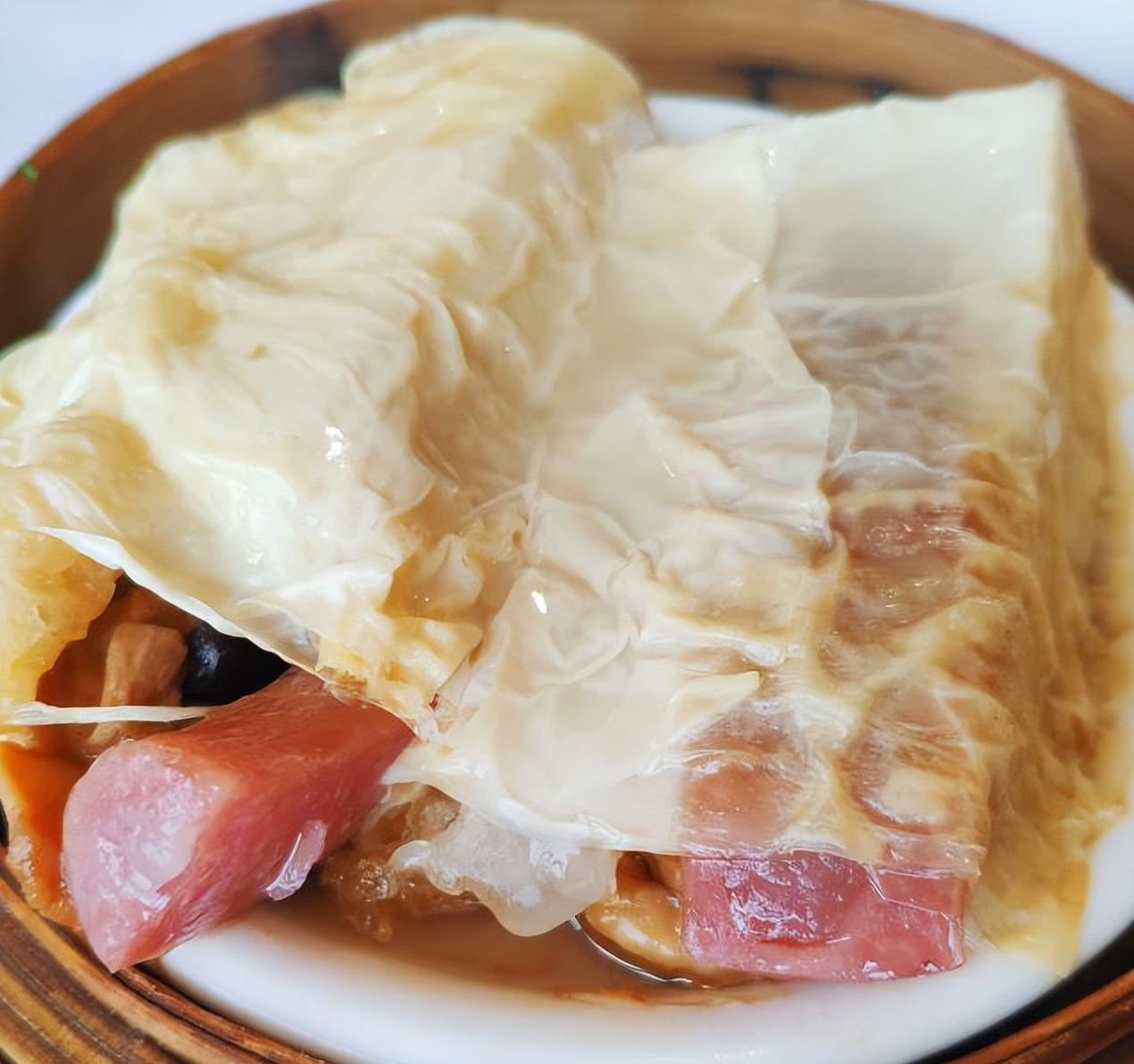

在广东某老字号茶楼里,老板陈叔在与常客们聊天时,无奈地提起了一道经典粤式点心——鸭脚扎。

这道点心因为操作繁琐,制作时间长,现在已经很少出现在菜单上了。

陈叔说,要把鸭脚卤得刚刚好,包裹材料时还要保证腐皮色泽金黄、口感韧劲十足,需要十几年的手艺积累。

现在的年轻厨师,少有愿意花这么长时间去学传统手艺的,再加上这些复杂工序的点心卖价不高,真是费力不讨好。

陈叔指出,现在的年轻人追求快速和便捷,谁愿意花费几个小时做一道鸭脚扎呢?

反倒是一些简单、快速出品的小吃更受欢迎。

这些传统手艺对许多年轻厨师甚至是菜市场的摊主来说,门槛太高,导致许多手艺就这样逐渐失传了。

经典茶点的消失除了鸭脚扎,棉花鸡扎也是广东早茶的经典之一。

如今的棉花鸡扎大多使用便宜的猪皮代替昂贵的鱼肚,这让许多老顾客直摇头。

一位常光顾茶楼的老伯讲起过去:“以前的棉花鸡扎,一咬下去满是鱼肚的鲜香,那味道现在可是找不回来了!”

还有猪润烧麦,这种点心讲究用最新鲜的猪肝,处理得当,一口下去层次丰富,但现在很多茶楼为了节省成本,选用冷藏猪肝,口感大不如前。

因此,这些汇聚了厨师心血的传统小点心,渐渐在茶楼菜单上消失殆尽。

蜂窝炸芋角和炒银针粉等传统粤式小吃同样面临着被遗忘的命运。

年轻一代的顾客不再像上一代那样,动辄花上半天时间在茶楼里品尝这些点心。

对于他们而言,饮早茶的仪式感和那份情怀似乎变得愈发淡薄。

早茶文化的情怀尽管有这么多经典点心面临危机,广东人的早茶情怀却从未改变。

对于老一辈广东人来说,早茶不仅是食物,更是一种习惯和情感寄托。

他们喜欢在茶楼里点上一壶茶,几样小点,和老朋友们聊聊天,这才是一天中最惬意的时光。

林阿姨是一位七十多岁早茶迷,她回忆起过去:“我们那时候,几个老朋友一起在茶楼坐下来,身旁氤氲着茶香,看几页报纸,聊聊家常,日子就这么过去了。”在茶楼,不同桌上的人会偶尔搭上几句话,那种浓厚的人情味,是简简单单的食物所不能替代的。

老字号与现代化的冲突现在许多老字号茶楼为了应对市场变化,开始引入中央厨房和统一配送,减少了许多传统手工制作的流程。

虽然这种做法能提升效率,降低成本,但却失去了点点心心里的那份用心。

陈叔对此很感叹:“以前每一个点心都是我们手工制作,现在的大部分却是从中央厨房配送,根本比不上我们自己做出来的味道。

这种转变导致不少忠实老顾客失去了光顾这些老字号茶楼的兴趣。

他们认为,这些茶楼的大规模扩张和标准化生产,使得茶点不再是他们心目中的那种味道。

这也难怪,吃惯了手工精制的点心后,谁还愿意接受那种千篇一律的工业化产品呢?

结尾:广东早茶正在经历一段艰难的调整期,传统手艺和现代化管理之间的冲突无可避免。

尽管面对诸多挑战,早茶文化的情怀却始终在广东人的生活中占据重要位置。

也许真正的问题并不是传统小吃是否能继续存在,而是如何在保留手工艺的精髓的同时,与现代消费观念相结合。

传承与创新并不矛盾,或许这正是解决广东早茶“死亡”困境的关键所在。

在这个快速发展的时代,我们是否也应该慢下来,重新审视那些蕴含匠心和情怀的传统文化,给予它们足够的尊重和支持?

让我们在茶香四溢的早茶时光中,找回那份久违的温暖和感动。

带我浪迹江湖吧

想想自己在广东打工十多年,除了o几年在厚街吃过几次众生凉茶铺,尽然一次茶楼都没有去过[静静吃瓜]