(本文内容均基于权威资料整理撰写,文末有文献引用来源)

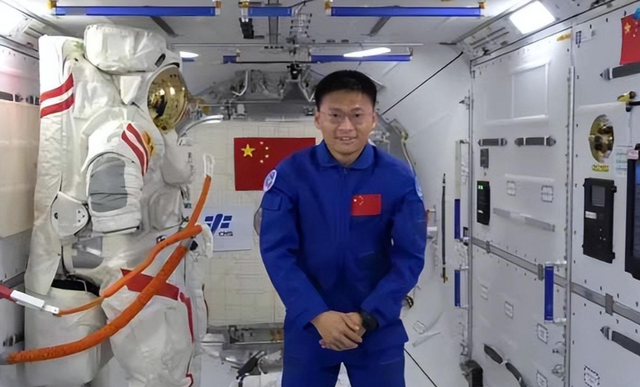

从云南偏远小城的勤奋少年,到北京航空航天大学的优秀学子,再到中国首位无军籍的航天员,戴着近视眼镜的航天员——桂海潮,用实际行动诠释了不平凡的航天梦。

他的航天之路充满挑战和艰辛,从严格的选拔训练,到太空中的科学实验和设备维护,桂海潮凭借坚韧不拔的毅力,克服了种种困难,成功完成了神舟十六号的任务。

返回地球后,他继续在科研和教育领域发光发热,推动航天事业的发展。

而桂海潮的“背景”到底有多牛?他是宇航员中唯一没有军籍的宇航员,其妻子的身份也不一般。

不平凡的航天梦

不平凡的航天梦桂海潮出生于1986年云南一个偏远小城,他从小勤奋好学,成绩一直名列前茅,是老师和家长眼中的好学生,在教育资源匮乏的家乡,桂海潮通过自学和阅读获取了大量知识。

2003年,桂海潮正在上高中。当时,中国成功发射了首个载人航天飞船神舟五号,宇航员杨利伟成为全国瞩目的英雄。

这深深震撼了桂海潮,激发了他对太空的向往,从那时起,他便立下了成为宇航员的志向。

高考时,桂海潮以优异的成绩考入了北京航空航天大学。大学期间,他刻苦学习,成绩始终名列前茅,最终保送研究生,并在2014年获得工学博士学位。

博士毕业后,桂海潮选择出国深造,先后在加拿大约克大学和瑞尔森大学从事博士后研究工作。

2017年,桂海潮学成归国,受邀在北京航空航天大学担任特别副研究员和博士生导师。同年,中国航天局开始招募第三批航天员,其中有一个“荷载专家”的职位。这个职位对于桂海潮来说,是一个绝佳的机会,他毫不犹豫地报名参加了选拔。

航天员的选拔过程极为严格,对身体素质和专业知识都有极高要求。桂海潮虽然有近视,但他一直坚持锻炼,身体素质过硬。在面试中,他展现了出色的专业能力和身体素质,最终被破格录取,成为一名“荷载专家”航天员。

接下来的三年时间里,桂海潮接受了模拟太空环境的严格训练。

在桂海潮奋斗的过程中,他的妻子刘冰玉一直是他坚强的后盾。

刘冰玉也是云南人,两人是高中同学,彼此惺惺相惜。刘冰玉毕业于中央民族大学,获得法学与英语双学士学位,并在中国政法大学继续深造,获得法学博士学位。她在学术界也有很高的成就,是中国政法大学的副教授和博士导师。

桂海潮和刘冰玉于2017年结婚,婚后育有一女。

结婚后的第二年,桂海潮开始了为期三年的航天训练,训练时间紧张,几乎没有时间顾及家务和孩子的事情,刘冰玉主动承担起家庭的责任,支持桂海潮全身心投入训练。

桂海潮在训练中表现优异,通过了所有的考核,终于在2023年5月30日,作为神舟十六号乘组成员之一,执行了载人飞行任务。在太空的日子里,桂海潮和同伴们完成了多个重要实验,并通过直播向公众科普太空知识和应急措施。

2023年10月31日,神舟十六号返回舱成功着陆,桂海潮的航天梦想终于实现。

太空中的挑战

太空中的挑战神舟十六号的成功着陆,让桂海潮成为了众人瞩目的焦点。

然而,这段太空之旅的背后,有着无数不为人知的艰辛与挑战。桂海潮在太空中的每一天,都在经历着前所未有的考验。

2023年5月30日,桂海潮与两位同伴登上了神舟十六号。发射当天,酒泉卫星发射中心人头攒动,气氛紧张而肃穆。桂海潮穿着白色航天服,戴着黑色边框眼镜,与同伴们一起走向发射塔。他们的每一步,都牵动着无数人的心。

发射过程顺利,火箭腾空而起,突破大气层,进入预定轨道。进入太空后,桂海潮迅速适应失重环境,与同伴们开始了繁忙的工作。太空舱内,仪器设备一应俱全,显示屏上不断闪烁着各种数据。桂海潮在控制台前,仔细监测各项参数,确保任务按计划进行。

在太空中,桂海潮不仅要完成大量的科学实验,还要进行设备维护和应急演练。有一次,他们的舱外设备出现故障,需要立即进行修复。桂海潮和一名同伴穿上笨重的舱外服,经过气闸舱,缓缓走出太空舱。在漆黑的宇宙中,他们如同两颗微小的尘埃,背景是无尽的星空和蓝色的地球。

修复工作异常艰难,桂海潮手中的工具在失重环境下操作不易,每一个动作都需要极大的耐心和细致。他们在寒冷的太空中,克服了重重困难,终于成功修复设备,确保了后续任务的顺利进行。

除了科学实验和设备维护,桂海潮还负责与地面进行频繁的通讯。通过视频连线,他与地面控制中心的专家们保持密切联系,及时汇报任务进展和遇到的问题。每一次通讯,他都要在狭小的空间内,面对摄像头,清晰地描述情况,并接收地面的指示。

在太空的150多天里,桂海潮还利用闲暇时间,通过视频直播向地球上的人们科普太空知识。

他在直播中展示了失重环境下的日常生活,比如如何在太空中吃饭、喝水、睡觉,甚至如何进行简单的锻炼。这些直播不仅让公众更加了解太空生活,也激发了无数青少年的航天梦想。

随着任务的推进,桂海潮和同伴们迎来了最后的阶段。他们进行了一次重要的实验,需要在太空中进行复杂的操作。

这次实验至关重要,关系到未来的航天技术发展。桂海潮与同伴们密切配合,按照预定程序逐步推进。每一个步骤都精确无误,最终圆满完成了实验任务。

终于,返航的日子到来了。2023年10月31日,神舟十六号返回舱开始脱离轨道,逐步降落。返回过程充满风险,舱外温度骤升,返回舱在大气层中摩擦发热,舱内仪器不断发出警报声。

桂海潮和同伴们紧紧抓住座椅扶手,经历了短暂而又漫长的几分钟,返回舱终于稳稳降落在预定地点。

重返校园

重返校园着陆瞬间,地面工作人员迅速赶到现场,打开舱门,将桂海潮和同伴们接出舱外。桂海潮走下舷梯,回到了地球的怀抱。他的脸上满是疲惫,却掩不住成功的喜悦。

妻子刘冰玉和女儿在机场迎接他,久别重逢的那一刻,他们紧紧相拥,成为媒体镜头中的温馨画面。

回到家中,桂海潮与家人度过了一段难得的休闲时光。刘冰玉在厨房忙碌,桂海潮则陪女儿在院子里玩耍。家中的墙壁上,挂满了女儿的画作和桂海潮的航天照片,每一张照片背后都是一段艰辛的历程。

几天后,桂海潮回到了北京航空航天大学,继续他的教学和科研工作。校园里,师生们热烈欢迎他的归来。桂海潮在礼堂发表了简短的演讲,分享了他在太空中的经历和感悟。他的学生们围着他,提出各种问题,桂海潮一一解答,现场气氛热烈。

桂海潮不仅是航天专家,还是一位敬业的教师。他的课程总是座无虚席,学生们争先恐后地报名听课。在课堂上,桂海潮结合自己的太空经历,生动地讲解航天知识,激发了学生们的学习兴趣和科研热情。

在科研方面,桂海潮继续带领团队攻克难题。他们的实验室里,设备齐全,研究课题涉及航天器设计、太空环境模拟等前沿领域。桂海潮和他的团队日夜奋战,不断取得新的科研成果。

桂海潮还积极参加各类学术会议,分享他的研究成果和实践经验。他的演讲风格独特,既专业又生动,总能吸引大量听众。他与国内外同行交流合作,共同推进航天技术的发展。

在一次国际学术会议上,桂海潮提出了一项大胆的设想:在太空建立一个长期科研基地,以便进行更深入的科学研究和技术实验。这一设想得到了与会专家的高度关注和讨论。桂海潮详细介绍了该项目的可行性和预期成果,引发了热烈的反响。

然而,项目的实施并非一帆风顺。要在太空建立科研基地,面临着巨大的技术挑战和资金压力。桂海潮与团队一起,进行了一系列技术论证和方案优化,同时积极寻求政府和企业的支持。

在团队的共同努力下,项目终于获得了国家航天局的批准。桂海潮带领团队开始了紧张的准备工作,从设备选型到人员培训,每一个环节都严格把控,确保项目的顺利推进。

2025年,太空科研基地的建设计划正式启动。桂海潮再次站在了航天任务的前线,他与团队成员一起,前往酒泉卫星发射中心,准备发射设备和物资。发射现场,火箭高耸入云,工作人员忙碌而有序。桂海潮检查了所有设备,确认无误后,发射指令终于下达。

火箭腾空而起,直冲云霄,桂海潮和团队成员在控制中心紧盯屏幕,密切监测发射进程。随着火箭逐渐进入预定轨道,基地的各项设备顺利展开,桂海潮长舒一口气,所有的努力终于得到了回报。

基地建立后,桂海潮带领团队在太空中开展了一系列科学实验,取得了重要成果。

这些成果不仅推动了航天技术的发展,也为其他科学领域提供了宝贵的数据和经验,桂海潮的名字再次成为媒体和学术界的焦点。

在太空科研基地的运行过程中,桂海潮与地面团队保持紧密联系,及时处理各种突发情况。

他们克服了重重困难,确保了基地的稳定运行和实验的顺利进行。

同时,桂海潮还积极推动科普教育。他通过视频连线和社交媒体,与公众分享太空科研基地的最新动态和研究成果。

他的科普活动吸引了大量关注,激发了更多年轻人对航天科学的兴趣和热情。

在桂海潮和团队的不懈努力下,太空科研基地逐渐发展壮大,成为国际一流的科学研究平台。

未来,桂海潮将继续带领团队,探索未知的宇宙,为人类的航天事业做出新的贡献。

参考资料:

王佳云.桂海潮:从学者到宇航员[J].新世纪智能,2024(31):4-7.文献收录于中国知网

邱晨辉.桂海潮:36岁大学教授“变身”[J].国防科技工业,2023(06):41-43.文献收录于中国知网