【引言】

李自成是明朝末年农民起义的头儿,他带着队伍打进北京城后,就继续往山海关那边去了。

他原本是有机会拉拢到吴三桂站到自己这边的。但在尝试让吴三桂投降没成功后,他手里兵力还是更多些。要是当时行军能快点,哪怕只比原计划早到山海关三天,说不定整个天下就是他的了。这样一来,中国之后的三百年,可能就不会是清朝的历史了。

【一、明朝末年的两大势力——崇祯皇帝与闯王李自成】

崇祯帝,明朝的末代君王,心里头其实是想扭转乾坤的。他坐上龙椅那会儿,国家钱袋子空空如也,天灾一个接一个,官员们乱成一团,士兵们心里也不踏实,大明王朝早就满目疮痍了。

明思宗朱由检这人,挺努力的,但性格吧,挺难琢磨。

经济方面,他过得非常节俭,从不沉迷于皇宫里的奢侈生活。可当国家钱库没钱发军饷时,他虽然自己不掏钱,却让手下官员、太监还有那些皇亲国戚捐出大堆的银子来应急。

他出手迅猛,毫不留情地干掉了以魏忠贤为头头的太监团伙,可他却没料到,这样做会让太监和文官之间的平衡被打破,结果文官势力一家独大。

魏忠贤离世后,那帮人开始乱搞,抢了不少地,还把军户当奴隶使。他们想尽办法偷税漏税,地里收的钱一分也不给朝廷。朱由检心里头那个气啊,可又离不开文官,最后只能一咬牙,裁掉了50个内阁的大佬和14个兵部尚书。之后,他又亲手拉起了一支十几万的宦官队伍,全都忠心耿耿地跟着他。

这种奇葩场景,大臣跟皇帝结了仇,皇帝呢,就靠着身边的宦官,一门心思想把大臣给整垮。官场上的事儿,真是古怪得很。

说到对待老百姓,他口头上总说要关心爱护,但实际上苛捐杂税却越收越多。而且,他还把全国各省最富裕的地方都划到了自己的地盘下。

官员们滥用职权,在那些富裕的地方,他们借着朝廷收税的名义,偷偷往自己腰包里塞钱,让整个贪腐问题变得愈发猖獗。而在那些贫穷的地方,官吏们也不放过百姓,一个劲儿地压榨他们,导致老百姓饿极了,甚至出现了人吃人的惨状。

李自成起义,是因为官员们贪污得太厉害,老百姓实在是忍无可忍了。不少专家都深挖过明朝的政治问题,他们的某些看法,甚至都引起了国外学者的。

比如说,那时候法国挺有名的思想家拉瓦锡就觉得,明朝后期政治乱套的根子其实是官僚独裁,而不是老百姓的反抗。

李自成老家在陕西米脂,家里祖祖辈辈都是种地的。他原本也打算老老实实当个庄稼汉。可朝廷一个劲儿地乱收税,把家里粮食都给榨干了。没办法,他只好厚着脸皮找当地一个读过书的有钱人借钱买米救命。

没想到当初借的那一点点小钱,到了要还的时候,竟然变成了好几十两银子的天文数字。李自成气不过,跑到官府去告状,结果官府却向着那个举人,硬是要李自成赔这么多钱,不然就给他定个重罪。这不是逼人上绝路嘛,既然这样,李自成心想,那就别怪他造反了。

1629年的时候,李自成投奔了他舅舅高迎祥领导的反叛军队。

1931年时候,高迎祥带着他的人马跑进了山西,而留在陕西的队伍就比较弱了。崇祯皇帝听了陕西总督杨鹤的建议,决定先稳住农民军,想要招安他们。但问题是,朝廷的钱袋子早就空了,承诺都是空的,根本拿不出真金白银给农民军带来好处。这样一来,农民军就一会儿投降,一会儿又反叛了。

1635年,崇祯皇帝让陕西总兵洪承畴带着七万大军,包括陕西的士兵和中原的官兵,一起去打起义军。李自成这人既勇敢又有计谋,他想了个办法,叫做“分散兵力,各个击破”,就是把军队分成五路,每路都朝着朝廷的重要地方猛攻。

这个打法让起义军一路畅通无阻,高迎祥和张献忠的队伍接连拿下了东湖、南关、吕镇这些关键地方。不过,这一连串的大胜让高迎祥有点飘飘然了。张献忠建议说,不如直接攻打明军重点防守的中南大城滁州,那里还是全国的粮食和银子的仓库呢。于是,高迎祥就动了心,打算一举拿下滁州。

明朝军队到了后期,因为那个卫所制度,打仗老输,军事上的威风全没了。崇祯皇上没办法,只好再给洪承畴加了三十多万兵马。

听说起义军要行动,洪承畴就设了个计,拿滁州的五万兵马当鱼饵。高迎祥带着队伍一头扎了进去,结果洪承畴立马调来三十万精兵,把高迎祥他们给团团围住了。高迎祥打了败仗,还被抓了。李自成没办法,只好带着剩下的兄弟躲进了山里。

1639年那会儿,朝廷的压榨真是越来越狠了,到处都是没饭吃的老百姓和流浪的人,全国各地又闹起了起义。李自成这时候从山里头走出来,喊着要“平分田地,不收粮食”,刚好又赶上河南大旱灾,没多久,他的队伍就壮大到了50万人。

李自成通过抢夺有钱人家、除掉那些贪污的官员来筹集钱财养活自己的军队,但他对穷人是一点儿也不拿,军纪特别严,绝对不允许士兵随便杀老百姓、欺负女人。

这样一来,投奔李自成的人很多。1643年,他在南京成立了大顺国,接着就带着队伍一路往北打,太原、大同、宣化这些地方都被他攻下来了。到了1644年3月19日,他打进了北京城,崇祯皇帝没办法,在煤山吊死了自己。

【二、明朝末年另外两大势力——吴三桂和清军】

吴三桂的家族起初并不风光,他之所以能崭露头角,全靠他爹吴襄考上了武举人。吴襄在战场上或许不是顶尖的高手,但在拉拢关系、稳固地盘方面,那可是相当有一套。

他一开始娶了辽东有势力的大将祖大寿的妹子,然后靠着自己是武举人的身份,在军队里享有的特权,偷偷占用了好多本该种地的军屯,来养自己的私人军队。吴襄带出来的兵,那叫一个能打,战斗力非常强。

明朝那会儿动荡不安,吴襄对明朝可没那么忠心。乱世里头容易出英雄,他给儿子吴三桂灌输的思想是,先顾好自家,壮大实力最重要,要是机会来了,在这乱世里争夺天下也不是不行。

吴三桂在老爸吴襄的悉心教导下,长得又高又帅,不仅文采飞扬,武艺也相当了得,尤其在带兵打仗方面,那是一把好手。那时候,洪承畴被朝廷派到辽东,当上了蓟辽总督,他的任务就是团结辽东那些个地方将领,一起对抗努尔哈赤带领的清军。

辽东那边,李成梁算是头一号将领,他们在地方上横着走,自封为王。他们提拔起来的武将,像祖大寿、吴三桂这些人,势力大得很,根扎得深,关系网也复杂得很。

辽东新来的大帅洪承畴打算收编那些势力,而吴三桂也想跟洪承畴拉近关系,打算认洪承畴做老师。两人想法一致,很快就达成了共识。

吴三桂主动跟洪承畴的心腹谢四新拉近关系,有了谢四新的帮忙,他没多久就当上了辽东总兵官。他军事才能出众,训练出一万多精兵强将。

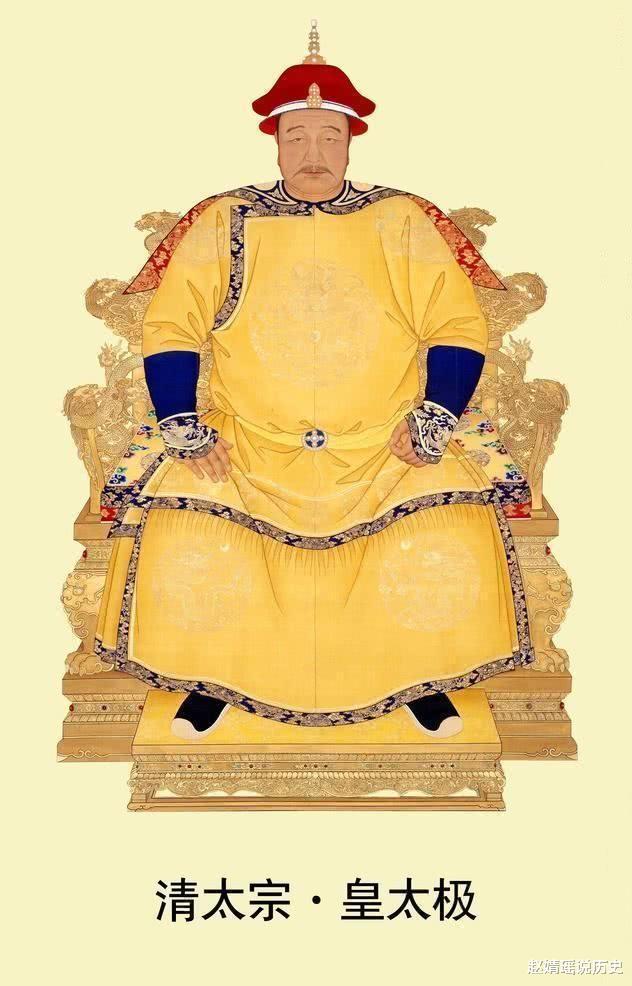

1636年那会儿,皇太极在沈阳当上了皇帝,他一手创建了清朝,心里还盘算着往南打,把明朝在关中的地盘给抢过来。打从明清两边老打架开始,锦州这个地方就变得越来越重要了。明朝那边为了守住它,下了不少功夫加固防线,还派了好多精兵强将过去看着。

皇太极好几次带着清军去攻打那四个重要关口:山海关、嘉峪关、潼关和友谊关,但都没能成功,连关内的一小块地方都没占到。他又想了个办法,打算绕过这四个关口,跑上千里地去攻打,可结果兵士们累得不行,马也跑不动了,再加上后方的补给跟不上,这事儿就只能放弃了。

山海关挨着清军的地盘,要是拿下山海关,那明朝的地盘就轻松到手了。在山海关前头,挡着松山、杏山、锦州、宁远这四个大镇子,其中锦州是最先要被攻下的。

1640年那会儿,松锦大战正式拉开帷幕。一开始明军打得挺顺,形势看着挺不错。但可惜啊,京城那边插手干预,洪承畴这边就败下阵来了。吴三桂带着剩下的三万多人马,退到宁远去守着。就这样一直拖到1642年,清军赢得了松锦大战,从那以后,明朝就再也没力气跟清军抗衡了。

【三、行军缓慢——李自成贻误战机,错失一统天下的机会】

李自成占领了北京,崇祯皇上吊自杀后,吴三桂没得选了,只能退到山海关。这时候,他面临两个抉择,要么向大顺军投降,要么投靠清朝。

说说吴家怎么起家吧,吴三桂主要是想着先保住自己的力量,他守着山海关,心里头盘算的就是看谁给的好处多。

李自成这时候还得对付两个大头敌,一个是吴三桂,另一个就是清军。

吴三桂在山海关手握重兵,他的铁骑部队威名远扬,实力不容轻视。李自成对付他的办法,就是想办法拉拢安抚,不然的话,就得直接和清军硬碰硬。

李自成那会儿刚拿下北京,手下聚集了几十万起义大军,信心爆棚。他压根没把关外那十几万清军放在眼里。所以,在琢磨怎么安抚吴三桂这事儿上,他心里头挺纠结的。

这种冲突在他对待北京官员和百姓的方式上体现得很明显。早先,李自成喊出了“平分田地,不收粮食税”的口号,这让好多官兵和流离失所的老百姓都投奔了他。他的军队给养主要就是靠抢夺那些有钱的地主和当官的。

到了北京,就像是掉进了钱眼里,可这时候,“平分田地不收粮”却成了个问题。因为不收粮,起义军的口袋就瘪了,而靠分田地赚钱,那可得猴年马月呢。他们一贯的招数就是抢掠,赚快钱。进了北京城,李自成对手下大肆抢劫、掠夺财富的行为,也只是稍微管了一管。

但这终究不是个长久的办法,说到底,还是得靠从老百姓那收税收粮来维持整个朝廷。这确实让他挺纠结的。这种纠结在管军队时也体现得淋漓尽致,一开始他严令起义军不许抢北京的老百姓和官员,就是想给人留下个治军有方、体贴百姓的好形象。

后来,手下头号大将刘宗敏开始疯狂掠夺,欲望无穷,李自成只是对他稍微管束了一下。

遇到吴三桂这事儿,李自成头一个动作就是,派了原先跟着自己的居庸关大将唐通去劝降。同时呢,他还把吴三桂他爹吴襄,还有吴三桂的心头好陈圆圆,以及他们一家老小,从北京的府邸接到了个大宅子里头,给他们好吃好喝供着,招待得那叫一个周到。

唐通和吴三桂都是守卫四关的大将,他们之间的关系挺不错的。唐通跟吴三桂详细说了说李自成给他的好处,还掏出了吴襄写的信给吴三桂看。

吴三桂瞧见信里头老爹夸李自成夸得挺高,心里也明白,家里人现在都捏在李自成手里。再加上人家给出的投降条件相当诱人,这种胡萝卜加大棒的手段,让吴三桂感觉自己是时候得向大顺那边低头了。

吴三桂写了封信,叫唐通拿去给李自成,说他想投降。

就在大家都为大顺的胜利欢呼雀跃,觉得大明王朝已经被稳稳拿下的时候,刘宗敏却对陈圆圆动了歪心思,直接占有了她,还把吴襄给关了起来。

刘宗敏被陈圆圆的美貌迷住了心窍,直接闯进北京吴三桂的家里把人给抢了。李自成一看这情形,心知大事不妙,赶紧跑去劝刘宗敏。可刘宗敏手里握着起义军一半的兵力,跟李自成也是一起经历过无数次生死的好兄弟,十多年交情了。他压根不听李自成的劝,李自成也碍于情面和实力分布,没法跟他彻底翻脸。

李自成小看了清军,他琢磨着清军顶天了也就十几万人,吴三桂那边更不用提,兵力连四万都凑不齐。自己这边呢,几十万大军在手,所以他压根儿就没太把这两股势力当回事。

对于刘宗敏的事情,李自成到最后也就默认了。

这事儿没多久就传到了吴三桂的耳朵里,吴三桂一听,火冒三丈,立马把唐通给轰走了,铁了心要跟李自成拼个你死我活。吴三桂这是为了心爱的女人发了狠,李自成没了吴三桂的帮忙,但也不是完全没有赢的希望。

行动要快,他现在得赶紧奔到山海关,抢在前头干掉吴三桂,把满清军队挡在关外头。这样一来,大明江山就是他囊中之物了。要是他治理得好,接下来三百年可能就是大顺朝的天下了,哪还有清朝的事儿。

从北京一路跑到山海关,要是按李自成平常的赶路速度,大概四五天就能搞定。但他这次却磨蹭了整整8天。那时候,清军还蒙在鼓里,不知道大明王朝已经垮台了,更别提李自成已经拿下北京的事儿。

松锦大战结束后,清军接着好几次攻打山海关,但吴三桂就是死扛着,清军愣是一点办法都没有。多尔衮急眼了,只好不停地给吴三桂写信,开出各种好条件想让他投降,结果这些信都像扔进了大海,一点动静都没有。

多尔衮没办法,只能绕过山海关,慢慢带着军队往前走,打算从侧面摸到北京去。

李自成心里清楚,关外有清军虎视眈眈。但他把刘宗敏那档子事儿捂得严严实实,琢磨着吴三桂应该不知情,更不可能倒向清军那边去。

因此,在1644年4月13日那天,李自成带着大军启程了,他还押着吴三桂的家人以及崇祯皇帝的几个皇子,打算让他们去劝降吴三桂。要是劝不动,就直接开打。李自成觉得自己赢定了,所以部队走得慢悠悠的。

从北京去往山海关,总共有700多里的地界儿。要是赶紧走,急行军那种,大概四五天就能摸到地方。但李自成呢,他慢悠悠地走了八天才到。

除了觉得事情稳操胜券,对吴三桂的矛盾态度也是个重要原因。一方面,他们想不动武力就让吴三桂投降,另一方面,也在琢磨刘宗敏的意见,想着干脆把吴三桂给解决了。刘宗敏手里攥着一半的兵力,还特别能打,他占了陈媛媛,已经把吴三桂看成眼中钉,非要除掉他不可。

李自成想要解决这些矛盾,让大家心往一处使,他也琢磨过刘宗敏出的主意。可这么一来二去的犹豫,导致部队走得特别慢。

吴三桂一边忙着跟清军拉关系,一边又派了八个在当地挺有面子的乡绅去找李自成聊,想的就是能拖一时是一时。另一边,多尔衮领着清军,正慢悠悠地在去北京的路上晃荡呢,他自个儿还在那儿看情况呢。

他收到吴三桂的来信,当时心里就咯噔一下,可转念一想,又觉得这事不靠谱。他怕这是吴三桂和李自成联合起来给他下的套,所以,他并没有马上带兵去山海关支援。

不过,李自成军队行进得太慢,这让吴三桂有了足够的时间去准备。就因为慢了这三天,吴三桂有机会给多尔衮送去更多信件,两个人还商量好了要一起合作。同时,吴三桂也利用这三天加固了城墙防御,做好了跟李自成决一死战的准备。

多尔衮瞧出了吴三桂想要投降的意思,他立马下令,让军队连夜赶路,直奔山海关而去。

4月21日早上8点,李自成的手下和吴三桂的军队在石河以西的关内西罗城前开打了。李自成那边人多势众,把吴三桂的军队给团团围住了。一直打到天黑,吴三桂的军队就越来越不行了,明显处于下风。

21号夜里,清朝的军队赶到了山海关,但他们没急着进城,而是跑到山海关东边外头的欢喜岭上瞧热闹。为啥呢?因为那时候的多尔衮,对吴三桂说要投降这事,心里还犯嘀咕呢。吴三桂一看多尔衮那边没动静,急得不行,没辙了,只能豁出去,杀出一条血路,22号一早他自己就去找多尔衮了。

洪承畴其实早就向清军低头了。经过他这位老老师的劝说,多尔衮对吴三桂放下了戒心,并且同意派兵支援。

22号那晚,清朝的军队跟吴三桂的兵马联手攻打李自成的部队。李自成顶不住了,只能下令撤退。

这次撤退之后,李自成彻底失去了问鼎天下的可能。

要是他能早点,比方说提前三天到山海关,那他就能把吴三桂的军队给收拾了。那样的话,清军就得被关外挡着,得好几年才能打进来呢。

要是李自成能把大顺政权管得好点,把那些问题都解决了,那之后300年的故事可就得另说了,清朝根本就没机会坐上中国的龙椅。