文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

气候变化的威胁已经不再是遥远的未来,而是当下的生存危机。

中国已经步入了气候变化的新阶段,我们所习以为常的生活方式,正遭遇前所未有的挑战。

我们准备好面对这一切了吗?人类的未来,或许已经在悄然变化。

气候变化的现状与趋势

气候变化的现状与趋势过去几十年,中国的年平均气温已经比全球平均水平上升了更多,尤其是在2017年到2023年之间,气温的上升更加明显。

2023年,中国年平均气温创下新高,这不仅是一个简单的数字,它代表着气候变化所带来的实际影响。

每年的热浪和寒潮交替而至,极端天气已经成为了人们无法忽视的常态。

我们以为可以习惯的“四季”,如今似乎已被“季节外的天气”所代替。

2023年夏季,多个城市创下高温纪录,气温持续突破40°C的极限,城市内的道路像熔化的沥青,城市的热岛效应愈发严重。

人们每天出门都像是在进行一次生死竞赛,烈日下无所不在的“高温预警”成了生活中最常见的提醒。

这一切的背后,正是全球气候变化的一个缩影,中国的气候趋势正变得更加极端和不确定。

过去的几十年,我们习惯了相对温和的气候,今天却需要面对更高的温度,更频繁的灾害。

正如气象学家所警告的那样,中国的气候变化已经进入新阶段,这一阶段的挑战,不仅仅是“热”那么简单。

降水量在过去几十年中经历了明显的变化,南方的降水量明显增加,而北方的降水量却在减少。

南方的暴雨,北方的干旱,已经成为了两极分化的典型表现。

以2023年为例,南方多个省份经历了强降雨和洪涝灾害,部分地区积水深至几米,造成了大量的房屋倒塌和人员伤亡。

而在同一时期,北方大部分地区则遭遇了严重的干旱,许多地方的农田干涸,水库水位急剧下降,农业产量大幅减少。

这种水资源的极度不均衡,直接影响到农业生产和人类的生存条件。

南方的“水灾”与北方的“旱灾”交替发生,极端天气不仅造成了巨大的经济损失,也对整个社会稳定产生了威胁。

农民的田地无法滋养庄稼,居民的生活也因灾害陷入困境,这不仅是灾难的展示,更是气候变化所带来的现实冲击。

除了温度升高和降水不均,极端天气事件在近年来愈加频繁。

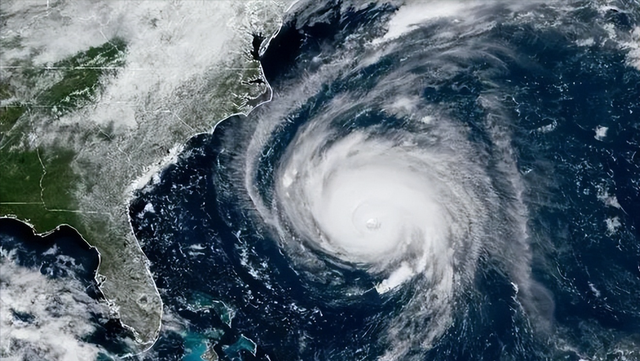

暴风雨、台风、冰雹和沙尘暴等极端气候事件的频率大幅增加,2023年,台风“烟花”登陆我国东南沿海,造成了数百亿元的经济损失。

台风带来的暴雨导致道路交通瘫痪,电力设施受损,许多地区的基础设施遭遇了前所未有的打击。

从全球气候变暖到局部极端天气的频发,气候变化的威胁已不再是遥远的科幻,而是眼前的现实。

我们不仅要面临气候变化带来的环境恶化,更要承担由此引发的经济和社会压力。

气候变化对生态环境的影响

气候变化对生态环境的影响随着气温的升高和降水模式的改变,生态系统的稳定性正在遭受严重挑战。

物种栖息地的破坏和生态系统的崩溃已成为不可回避的现实,全球范围内,许多物种面临灭绝的风险,而中国也未能幸免。

中国的生物多样性正在迅速下降,珊瑚礁的消失,森林的退化,水生物种的减少,生态环境的破坏正变得越来越严重。

以长江流域为例,长江白鲟的灭绝,长江江豚的数量急剧下降,这些都是气候变化所带来的影响,更广泛的生态破坏将直接威胁到人类的生存条件。

随着栖息地的消失,许多物种无法适应新的气候条件,它们的灭绝成为了时间的问题。

气候变化不仅导致了全球物种的损失,更让生态系统失去了平衡,这直接威胁到人类赖以生存的自然资源,如水、空气和粮食。

随着气温上升和降水模式的变化,水资源的分布变得越来越不均匀,特别是北方地区,面临着严峻的水资源短缺问题。

地下水的过度开采和水源的枯竭,使得许多城市和乡村面临“水荒”的局面。

2023年,华北地区多次出现干旱,水位下降,导致部分地区无法供水,不仅影响了农业生产,还对工业和居民生活造成了严重影响。

水是生命之源,但在气候变化的冲击下,水资源已变得极其紧张。

北方的干旱地区缺水,南方的洪涝地区水灾频发,水资源的无序分布,使得整个国家面临巨大的生存压力。

国家虽采取了一些水资源调配措施,但要解决这一问题仍需要长期努力。

除了内部的水资源问题,沿海地区的海平面上升也是一个不容忽视的挑战。

随着全球气温的升高,海水的热膨胀和冰川的融化使得海平面不断上升,沿海城市正面临被淹没的风险。

2023年,上海、广州等沿海城市出现了严重的海水倒灌现象,城市的基础设施和居民生活都受到了极大的威胁。

海平面上升不仅会导致土地被侵蚀,还会带来更强烈的风暴潮,这些变化对人类生活的影响将是深远的。

沿海城市的基础设施,尤其是供水、电力和交通等,可能在未来几年内遭遇更多的灾难。

气候变化对人类生存的挑战

气候变化对人类生存的挑战气候变化不仅影响生态环境,还直接威胁到我们的基本生活保障——粮食安全。

随着气候变暖和极端天气的增多,农业生产面临着前所未有的挑战,尤其是我国的北方地区,原本依赖稳定降水的农作物,如小麦、玉米等,在连续干旱的影响下,减产问题日益严重。

2023年,华北和西北地区出现的严重干旱导致小麦减产超过20%,这一影响直接波及到全国的粮食供应链。

气候变化不仅仅改变了作物的生长周期,还影响了气温、降水量、湿度等多方面因素的综合作用。

更严重的是,气候变化的影响不仅限于单一地区,而是全球范围内的系统性问题。

全球粮食生产的短缺,可能将影响到我国的粮食进口,这将导致全球粮价的波动,使得我国的粮食安全变得更加脆弱。

因此,如何适应气候变化带来的挑战,保护农业生产,保障粮食供应,已经成为了国家安全的重大问题。

气候变化不仅直接威胁生态和农业,还对人类的身体健康产生了深远的影响,随着温度的升高,高温天气对人体的危害愈发明显。

2023年夏季,我国多个省市持续高温,高温引发的中暑和热射病患者数量急剧增加,部分地区的医疗系统也因此承受了巨大的压力。

高温天气不仅仅是直接导致的健康风险,还通过空气污染、传染病传播等间接途径威胁到人类的生存。

空气污染是气候变化带来的一个重要隐患,大量温室气体和废气的排放,不仅使得空气质量急剧下降,也使得呼吸道疾病和心脏病等慢性病的发病率急剧增加。

特别是老年人、儿童和有慢性病史的人群,往往是气候变化所带来的健康威胁的最直接受害者。

气候变化还带来了病虫害和传染病的传播。

温暖潮湿的气候为某些病虫提供了生长繁殖的良好条件,像疟疾、登革热等热带病正逐步扩散至我国一些中南部地区。

而在气候变化影响下,新型传染病的爆发也可能更加频繁。

2023年,气候变化导致的极端天气与高温,直接影响了病菌和病毒的传播方式,全球范围内的疫情反复,使得人类的健康面临着多方面的威胁。

气候变化的经济后果已经不容忽视,极端天气和自然灾害频发,不仅对基础设施造成了破坏,也对社会的经济稳定产生了深刻的影响。

气候变化还加剧了各行业的运营压力,尤其是农业、渔业、建筑业和能源行业。

农业生产受气候变化的影响较大,而渔业和水资源管理也面临着日益严峻的挑战。

尤其是在一些依赖传统农业和水源的地区,气候变化带来的变化可能使得这些地区的生产能力急剧下降,进一步影响全国的经济发展。

更重要的是,气候变化加剧了全球资源竞争,其中,水资源和土地的争夺,成为了未来几年最为关键的焦点之一。

在气候变化的长期影响下,部分地区可能会经历更加严重的水资源短缺和土地沙漠化,这些都将直接影响到社会经济的稳定性,甚至可能引发区域性冲突。

应对气候变化的对策与展望

应对气候变化的对策与展望面对日益严峻的气候变化挑战,国家已经采取了一系列积极的政策措施。

2020年,国家提出了“碳达峰、碳中和”的目标,明确了未来几十年应对气候变化的战略方向。

通过减少温室气体排放和推动绿色能源发展,中国希望能够减缓全球气候变化的进程,确保国家在全球气候治理中占据主导地位。

这些政策不仅在能源生产上作出改变,还在工业、交通、建筑等多个领域提出了减排目标。

未来几十年,中国将逐步淘汰高污染、高排放的传统能源,转向清洁能源和可再生能源的广泛应用。

政府的政策推动,也为各大企业和研究机构提供了更多的动力和资源,推动绿色科技和环保技术的发展。

尽管政策上已逐步明确,实施和落地的过程中仍面临诸多挑战。

我国目前的能源结构仍然高度依赖煤炭,要想实现碳中和目标,必须加快能源转型步伐,并在技术创新上进行大量投入。

科技创新在应对气候变化方面的作用不可或缺,中国已经加大了对可再生能源和绿色技术的研发投入,尤其在太阳能、风能和电动汽车领域取得了显著进展。

2023年,国家发布的《“十四五”国家科技创新规划》中,明确提出了气候变化相关技术的研发目标,计划加大对低碳技术的投资,并促进绿色低碳产业的快速发展。

公众参与:从每个人做起。

应对气候变化不仅仅是政府和企业的责任,更是每个人应尽的责任。

中国已经在多个城市开展低碳生活宣传活动,呼吁市民减少碳足迹,选择绿色出行和低碳生活方式。

越来越多的人开始选择步行或骑行代替开车,使用公共交通,推行垃圾分类和节约用水等措施。

公众的环保意识正在逐步提升,通过全民参与,能够有效减少碳排放并提高社会对气候变化的应对能力。

面对气候变化这一全球性问题,社会的集体力量和个人的环保行为将发挥越来越重要的作用。