德国大选到了最后冲刺阶段:数十万人的抗议,魏德尔的三重阻力让大选扑朔迷离。

距离德国大选2025年2月23日仅剩最后数天,各党派正在加紧争夺选票,舆论热点也早早锁定了选择党总理候选人爱丽丝·魏德尔。在这场充满变量与冲突的大选中,魏德尔的个人特质及政策主张令人瞩目,但其上台之路也引发巨大争议。德国国内的反对声浪、政坛的孤立状态、欧盟的明确反对态度,让魏德尔“赌输了”的声音愈发响亮。接下来,我们将从三重阻力出发,分析魏德尔为何面临重重困境,并探讨其竞选失败或胜利可能带来的深远影响。

选择党自2013年成立以来,已成为德国政坛中重要的极右翼力量。尤其是在2015年难民危机后,其强硬的反移民立场和民族主义主张迅速吸引了部分选民的注意。然而,对于许多德国民众来说,“极右翼”标签目前仍无法被接受。二战结束后,德国建立了一套极力避免极端主义抬头的政治体系,主流政党对任何极右翼倾向始终采取共同抵制的态度。这让选择党即便在选举中斩获不少选票,也始终难以破除“政坛孤立”的局面。

魏德尔此次竞选总理的主张直接挑战了德国政治的“禁区”。她提倡大幅改变现有的移民政策,反对德国对乌克兰的更多援助,并多次表达对欧盟整合的不满。这些政策与德国建制派的核心价值背道而驰,同时也挑战了德国社会对于保守与稳定的偏好。这使得魏德尔在竞选初期虽有不少支持者,但其主张引发的社会反弹迅速显现。

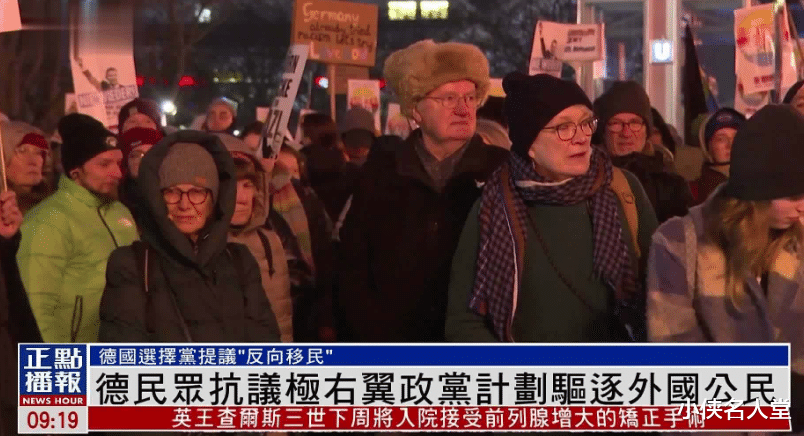

在魏德尔的竞选活动如火如荼之际,德国国内爆发了一系列规模空前的反极右翼游行。根据报道,仅在慕尼黑一地,游行人数就达到了25万,柏林的抗议规模也达到16万以上。这些游行者明确表达反对主流政党与选择党合作的立场,要求魏德尔及选择党不得进入执政核心。

这些抗议活动表明,尽管选择党在德国年轻人、部分保守群体中受到欢迎,但德国社会整体仍偏向维稳状态。数据显示,许多选民对极右翼政党仍持疑虑态度,尤其担心他们的政策将加剧社会分裂,甚至带来潜在的不稳定。

魏德尔在德国政坛面临的最大障碍不止于社会舆论,组建政府的联合执政机制更是其无法绕过的难题。根据德国宪政框架,即便选择党在大选中取得领先,魏德尔及其团队仍需与其他政党组成联合政府方可执政。然而,历史表明,德国的主流政党如社民党、联盟党等始终坚持“拒绝与极右翼合作”的政治底线。

今年早些时候,联盟党候选人默茨尝试与选择党展开地方议会层面的合作,这一举动立即引发大规模反对。在舆论强烈批评和党内压力下,默茨不得不公开道歉并停止相关行为。这一事件表明,选择党在德国政坛仍被彻底排除在主流之外。即便选择党有望在选举中崭露头角,也难以突破现有的政治禁忌。

与此同时,魏德尔的主张让欧盟感到异常警惕。她的政策不仅反对欧盟目前的移民与援乌政策,还持反全球化和“德国优先”的主张。这一系列想法与欧盟推动的一体化战略背道而驰。如果魏德尔上台,德国可能采取更为孤立的路线,削弱欧盟内部团结,甚至可能动摇欧元区经济秩序。

三位国际支持者尽管国内外反对声浪巨大,魏德尔并非完全孤立无援。一些国际政治人物为其公开站台,包括匈牙利总理欧尔班、美国副总统万斯以及美国科技“大亨”马斯克。这些支持者大多强调魏德尔主张的保守主义和民族利益。然而,从实际影响来看,这些“外援”恐难以产生实际效果。

以匈牙利总理欧尔班为例,虽然其主张与选择党有不少相似之处,但匈牙利在欧盟内处于边缘位置,其支持更多具有象征意义。万斯和马斯克的表态,则更多引发了德国国内对其政策的进一步争议。尤其是马斯克,尽管其科技形象受到德国社会认可,但其涉足政治的言论多被视为噱头。

魏德尔的胜负与选举影响距离大选还有不到一周时间,魏德尔的胜出或失败都可能对德国未来政治局势产生深远影响。如果魏德尔失败,德国的主流政治生态或将继续保持稳定,现有的多党联合执政框架也将得以持续。然而,社会分裂的问题并不会因此消失,选择党及右翼势力的潜在威胁可能在未来数次选举中卷土重来。

如果魏德尔成功胜选,将是一场德国乃至欧洲政坛的“政治地震”。她执政的直接挑战是如何找到足够的执政伙伴,避免在政坛中被孤立。与此同时,她可能需要面对来自国内外的多方压力,在施政中迎接巨大考验。这不仅可能改变德国的内外政策走向,更可能对欧洲一体化进程和世界格局产生深刻影响。

魏德尔的竞选,被视为对德国政治核心规则的一次大胆挑战。她代表的不仅是“选择党”的政党诉求,更是当前德国社会对传统政坛不满的一部分体现。然而,这场“赌局”能否突破德国政治和社会的层层围堵,仍有待时间检验。可以肯定的是,这次大选的结果将为德国未来的主流政治方向定下一种全新的基调,同时也可能为欧洲政治格局掀开一个新篇章。