那时的我,还是个穿着满是补丁校服的高三学生,为了求学,每天都要跋涉一个多小时崎岖的山路,裤脚上总是沾满泥巴。与我同桌的王晓萍,家境却相对优渥,她总是穿着干净整洁的衣服,头上还别着时髦的塑料蝴蝶结发卡,如同山间清泉与城市花园的对比。她家在离学校不远的老街上,经营着一家小卖部,在那个年代,这可是个让人羡慕的营生。每天放学,她妈妈王阿姨都会骑着自行车来接她,风雨无阻。我还记得那辆自行车后座上绑着的塑料雨棚,上面印着“永久牌自行车”的广告,在那个物质匮乏的年代,这广告也成了一种时髦的标志。

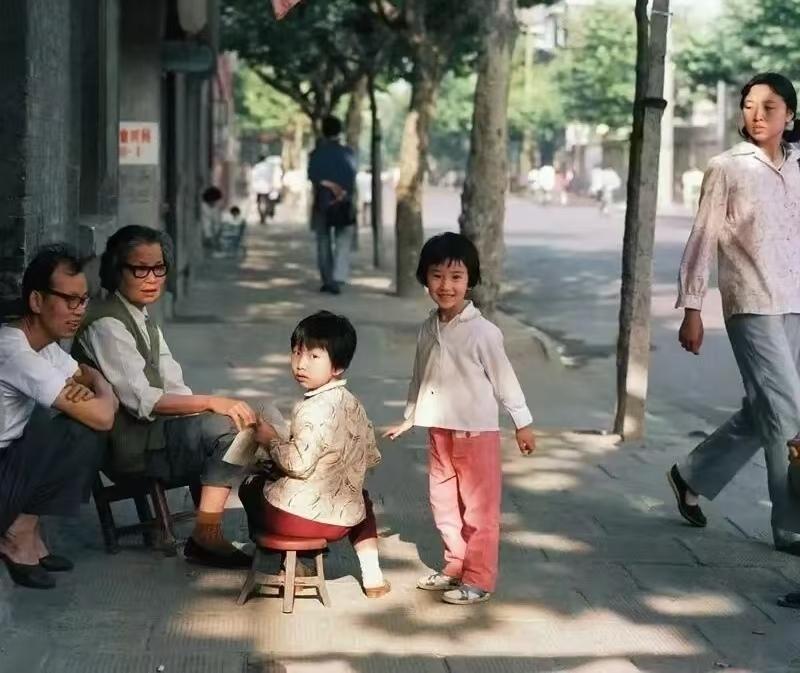

80年代末,改革开放的春风刚刚吹拂神州大地,人们的生活还很拮据。工人的月工资不过七八十块钱,能每天接送孩子上下学的家庭并不多见。我来自山村,为了省钱,中午总是啃自带的冷馒头,看着同学们吃着香喷喷的盒饭,心里不免有些羡慕。

一个寒冷的雨夜,放学时,大雨倾盆而下,操场上积水成潭。王阿姨照例打着那把印有“永久”广告的雨伞来接王晓萍。看到我孤零零地站在雨中瑟瑟发抖,书包湿透了,像只落汤鸡,她毫不犹豫地把我拉到伞下,热情地说:“小张,跟阿姨回家住吧,这么大雨,回不去的。”那一刻,我感觉一股暖流涌上心头,像冬日里的一杯热茶,驱散了寒冷和孤独。

王阿姨是典型的江南女子,个子不高,说话爽朗干脆,穿着朴素的的确良衬衫。到了她家,我才发现王晓萍是独生女,她们一家住在老街上的二楼,楼下就是她们的小卖部。房间不大,却收拾得干净利落,墙上贴着费翔、潘美辰的海报,还有一张《上海滩》的剧照,这些都是那个年代的流行符号,充满了青春的气息。

王阿姨麻利地给我们煮了一碗热气腾腾的阳春面,还特意拿出一罐珍藏的旺仔牛奶。那时候,一罐旺仔牛奶要八毛钱,相当于我两天的午饭钱,对我们来说是难得的奢侈品。我捧着碗,感受着牛奶的香甜和面的温暖,心里充满了感激。王阿姨一边忙活一边絮絮叨叨地说:“小张啊,你成绩这么好,以后一定能考上好大学。阿姨看你和晓萍关系不错,她这丫头就是有点娇气,你多担待她点。”王晓萍在一旁红着脸说:“妈,你能不能别这样,人家还在呢!”就像一只被踩了尾巴的小猫,嗔怪中带着一丝羞涩。

那天晚上,我和王晓萍挤在一张床上,听着窗外淅淅沥沥的雨声,闻着被子上淡淡的樟脑丸味道,我久久不能入睡。王晓萍跟我聊起她妈妈,说她就像老母鸡一样,总是把她当成小孩子,班主任开家长会,她永远是第一个到的。她抱怨妈妈管得太严,却又带着一丝甜蜜。她说:“我妈对你挺好的,连过年才舍得喝的旺仔牛奶都给你拿出来了。”

从那以后,我便时常在王晓萍家借宿。每次去,王阿姨都会变着花样给我们做好吃的,韭菜馄饨、青菜面片汤… …简简单单的家常菜,却充满了家的味道。有一次,她看到我衣服破了,就一针一线地帮我缝补好,冬天还亲手给我织了一件毛衣。在那个年代,毛线很贵,一斤要十几块钱,相当于普通工人大半个月的工资。王阿姨对我的好,就像冬日里的暖阳,温暖着我的心房。就像园丁呵护着花朵,让我感受到了母爱的温暖。

有一天,王阿姨把我拉到一旁,神秘兮兮地说:“小张,阿姨观察你好久了,你踏实稳重,阿姨跟你说句心里话,想不想追我们晓萍?”我顿时愣住了,脸红得像熟透的苹果,心跳也加速了,像擂鼓一样。王阿姨接着说:“晓萍喜欢吃老街口那家的红糖糍粑,两毛钱一个,你放学路上可以给她买。她还喜欢看琼瑶的小说,你要是能借到《烟雨蒙蒙》,肯定能讨她欢心。”

在王阿姨的“指导”下,我开始了笨拙的追求。每天省下午饭钱买糍粑,跑遍全镇的书店和租书摊借小说,下雨天为她撑伞,帮她值日……班上的同学都笑话我是“妈宝女婿”,说我像个小尾巴一样跟在王晓萍身后。我并不在意,因为只要能多看她一眼,我就心满意足。就像蜜蜂追逐花朵,我追逐着我的爱情。

好景不长,我爸从村里听说了这件事,他气得暴跳如雷,认为我早恋会毁了前程。他十年民办教师的生涯,每月工资不到四十块,供我读书很不容易,姐姐为了我,初中毕业就南下打工。父亲的怒火如同当头一棒,让我不知所措。那段时间,我白天像往常一样上课,晚上却躲在被窝里,借着手电筒的光偷偷看王晓萍借给我的《梅花烙》,就像一个在黑暗中寻找光明的小虫。父亲为了阻止我去王家,每天骑自行车接送我上下学,我的心就像被一块大石头压着,喘不过气来。

转机出现在期中考试之后,我的成绩不仅没有下滑,反而考了全年级第一,王晓萍的成绩也有了很大进步。班主任在家长会上表扬了我们,说我们有潜力考上重点大学。父亲的脸色这才缓和了一些,回家的路上,他难得地夸奖了我一句:“有出息。”这三个字,比什么都珍贵,像沙漠中的一泓清泉,滋润着我的心田。

后来,王晓萍问我:“你是不是喜欢我?每次我妈夸你,你都低着头傻笑。”我支支吾吾地说不出话来。她笑着说:“我妈早就看出来了,就等你开口呢。她说你老实可靠,以后会是个好丈夫。”

高考结束后,我和王晓萍都考上了大学,只是我在北京读中医,她在广州读中文,相隔千里。临走前,王阿姨拉着我的手说:“小张,阿姨看人很准的,如果你们是真心相爱,大学毕业就结婚吧。阿姨给你们准备个小店,你们慢慢经营。” 她的语气就像一位慈祥的长辈,对晚辈充满了关爱和期盼。

大学四年,我们靠书信联系,没有手机,打长途电话很贵,一分钟七毛钱,我们每个月只能通话一次,每次都像挤牙膏一样,珍惜着每一分钟。我每个月都会省下生活费,给王晓萍寄一本新出的琼瑶小说,信里还会夹着我们学校门口买的干花。她也会把广州特产的咖啡糖寄给我,还有她自己画的漫画。为了将来结婚,我在学校食堂打工,还兼职做家教,努力攒钱。就像一只勤劳的蚂蚁,为未来的家添砖加瓦。

大三那年,王阿姨被查出患了肝病,我请假回去看她,发现她瘦了一大圈,小卖部也关门了。我一边读书,一边在食堂打工,每个月寄钱回去。王晓萍也休学回家照顾妈妈。幸运的是,王阿姨的病情逐渐好转,她说:“我还要看着你们结婚,抱外孙呢,怎么能倒下?”她的坚强和乐观,像一颗闪亮的星星,照亮了我们前进的道路。

毕业后,我决定去广州发展,父亲这次没有反对,反而说:“既然选择了,就要负责到底。当年是我太固执了,现在看来,那姑娘和她妈妈都是好人。” 他的话语中充满了理解和支持,像一盏明灯,指引着我前进的方向。

结婚那天,王阿姨哭得像个孩子,父亲悄悄地对我说:“还是你妈看得准,这么好的丈母娘上哪找去。”婚礼很简单,就在老街的小饭店里举办,街坊邻居都来祝贺,热闹非凡。大家谈笑风生,回忆着当年的往事,就像一幅幅老照片,记录着我们青春的岁月。

转眼间,35年过去了,我们也为人父母了。王阿姨的头发白了,但精神矍铄,依然每天乐呵呵地帮我们照顾孩子。前些日子,我翻出一张泛黄的老照片,是当年王阿姨给我们拍的。照片背面写着一行娟秀的字迹:“但愿你们白头到老。”看着这张照片,我的眼眶湿润了,往事就像潮水般涌上心头。

如今,我们的女儿也到了谈婚论嫁的年龄,看着她和男朋友甜蜜的样子,我总会想起三十多年前的自己。那时候,两毛钱一个的糍粑,几块钱一本的小说,就能传递我们之间的情感。虽然物质匮乏,但我们的心是火热的,感情是真挚的。就像一株在贫瘠土地上顽强生长的小草,我们的爱情在风雨中茁壮成长。

时代在变迁,生活越来越好,但那个年代的点点滴滴,那些质朴的人情味,那份真挚的感情,永远珍藏在我的记忆深处,温暖着我的心房。人生就是这样奇妙,一个善意的举动,一次偶然的相遇,就能改变一个人的一生。我的故事,就是一个关于爱与成长的故事,它像一颗小小的种子,在岁月的长河中生根发芽,开出绚丽的花朵。