1976年,迎来了前所未有的权力真空期。随着朱德、周恩来和毛主席三位重要领导人的相继逝世,全国上下笼罩在一片迷茫与不安之中。特别是对于上海这座在经济和文化领域占据核心地位的城市来说,当时的形势显得尤为错综复杂。谁来接手这个摇摇欲坠的大摊子,稳住局面?这成了中央政治局急需解决的难题。在临时召开的会议上,气氛紧张得让人喘不过气,领导们一个个眉头紧锁,眼里既有担忧,又带着一丝希望。在历史的关键时刻,叶剑英、华国锋和李先念这三位资深领导人面临着一个重大抉择:推举谁担当重任,这一选择不仅影响上海,更关乎全国大局。叶剑英率先发声,他推荐了苏振华,一个在军队和政府管理方面都极为资深的干部。那么,为什么选择苏振华呢?

【1976年中国政局的重大转折】1976年,经历了重大的政治危机。1月8日,周恩来总理因疾病去世,这一事件在国内外引起了广泛。作为国家总理和在国际事务中的重要人物,周恩来的逝世使中国的政治环境开始出现不稳定和动摇。周恩来总理的离世让全国人民陷入巨大悲痛,北京天安门广场上,数不清的民众自发前来,以沉痛的心情追思这位革命先驱。然而,悲痛的氛围尚未散去,同年7月6日,又传来噩耗——朱德总司令因病与世长辞。朱德是解放军的重要奠基人,他在军界和政界都具有举足轻重的作用,深受人民敬仰。他的离世不仅使军队痛失一位卓越的统帅,也在政坛引发权力格局的重新洗牌。

朱德的追悼仪式也在北京举办,大批军政要员和普通民众前来缅怀这位杰出的军事领袖,现场气氛凝重庄严。不久后,9月9日,毛主席逝世的消息传出,举国乃至全球为之震动。作为新中国的缔造者之一,毛主席在中国政治和社会发展中扮演着不可替代的角色。毛主席的去世象征着一个历史阶段的终结。首都北京再度成为全国瞩目的中心,数以万计的群众自发聚集在长安街上,深切缅怀这位伟大领袖。政府组织了庄严肃穆的悼念仪式,天安门广场被无数的花圈所覆盖,整个城市笼罩在沉重的哀伤之中。三位核心领导人在不到一年的时间内相继离世,给中国政坛带来了巨大冲击,社会氛围也随之陷入紧张和迷茫。这一连串变故导致权力核心出现前所未有的空缺,各方都在密切中国接下来将如何发展。

【领导人的相继去世与国家的稳定】在历史转折点上,华国锋、叶剑英、李先念等资深革命家肩负起重要使命。他们的政治洞察力和丰富阅历对维护国家稳定起到了决定性影响。在毛主席逝世后,华国锋立即承担起党和国家的领导职责。在1976年那个特殊时期,他与叶剑英、李先念等高层领导人多次会面,针对国内复杂的政治局势展开深入讨论。他们共同研究并制定了一系列重要决策,旨在化解当时的政治危机,同时维护国家的稳定局面,推动社会发展。面对国内外的双重压力,这些领导人之间的每一次协商都关乎国家的前途命运,显得尤为重要。在北京举行的一系列内部研讨会上,与会者深入剖析了国内外局势,并据此规划了多项战略方针。这些举措涵盖了政治、经济及社会等多个层面。叶剑英凭借其在军事和政治领域的丰富经验,为会议贡献了诸多有价值的见解。李先念凭借其丰富的经济管理经验,针对国内经济形势提出了多项建设性意见。他特别上海这一关键区域,作为全国经济重镇和政治敏感地带,上海的稳定与否直接影响着国家整体局势。当时,上海正经历着一定的社会动荡,急需中央政府采取有效措施进行调控和治理。

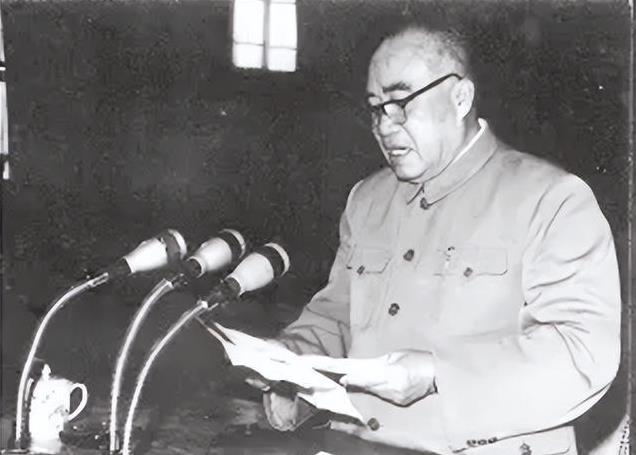

【苏振华与稳定上海的重任】1976年秋末,中央政治局召开了一次至关重要的会议,气氛异常凝重。当时,上海的形势错综复杂,全国的政治局势也急需稳定。会议的一个核心议题是选派合适的人选前往上海,领导中央工作组。在这一关键决策中,叶剑英元帅发挥了至关重要的作用。叶剑英作为中央政治局资深成员和著名军事将领,在选人用人方面有着丰富的经验。他充分认识到上海在全国的重要地位以及当时国际国内环境的复杂性。在讨论人事安排时,他第一个提出由苏振华同志来承担这项重要任务。叶剑英详细说明了苏振华的履历:苏振华在解放战争期间担任高级指挥官,展现了卓越的军事能力和坚定的政治信念。战争结束后,他在地方政府的多个关键职位上任职,积累了丰富的管理经验。

叶剑英指出,苏振华在军旅生涯中展现出的纪律性和在地方工作中体现的实干精神,让他具备了应对复杂局面的能力,这对维持上海当前的稳定局面非常关键。他的专业素养和领导才能被认为能够迅速协调上海的各方资源,妥善解决可能面临的各类问题。李先念对叶剑英的提议表示全力支持。他指出,叶剑英之所以推举苏振华,并非一时兴起,而是深思熟虑的结果。苏振华在军事管理和行政事务上积累了丰富经验,特别是在重要关头,始终能够不折不扣地落实中央的指示。李先念认为,这些品质使苏振华成为合适的人选。毛主席曾高度赞赏苏振华的军事才能,尤其是他在海军管理方面的卓越表现。此次调任上海,无疑是一个明智的选择。李先念在会议中的发言,有效地提升了其他成员对苏振华的信任和期待。

在确定苏振华担任相关职务后,华国锋对此发表了看法。他指出,单靠苏振华一个人可能难以有效处理上海面临的复杂局面。华国锋强调,除了要配备具备丰富军事和行政经验的干部外,还必须选拔一位能够直接联系工人群体、拥有广泛群众基础的工人代表。这一观点体现了华国锋对上海特殊形势的深入思考,以及对干部队伍构成的全面考量。他提议让倪志福进入中央工作组,与苏振华搭档,共同前往上海。倪志福是地道的上海人,在工人圈子里特别有影响力。他的加入有助于更深入地联系和发动上海工人,这对维持上海的社会稳定非常关键。华国锋的建议在会议上获得了多数人的赞同。倪志福在上海任职多年,对那里的政治、经济和民生状况了如指掌。他在工人群体中有着深厚的人脉和号召力,这能协助中央工作组更好地与地方各界交流,推动政策落地,维护社会安定。

会议一结束,倪志福就加入了中央工作组。华国锋在会上提出的想法,得到了政治局全体成员的认可。经过对上海现状和未来发展的深入分析,他提出了一个前瞻性的计划:推动上海和江苏两地更紧密的合作。华国锋经过深入研究上海与江苏之间的长期互动关系后,提出了一个建议。考虑到两地在经济、文化和历史上的紧密联系,他认为从江苏选拔一位能干的人才到上海任职,不仅可以化解长期积累的地方矛盾,还能为两地未来的合作与发展创造有利条件。这一建议旨在通过人才交流,促进双方更有效的协作。他提到,尽管两地之间有些摩擦和不同意见,但紧密的地理位置和经济往来其实创造了一个共同发展的机会。如果把一位在江苏政绩突出、影响力大的领导调到上海,可能会带来双赢局面。这样既能稳住上海的局面,又能推动周边地区的协调发展。

李先念立即对华国锋的建议作出回应,表示支持这一重要决策。他推荐了彭冲担任相关职务,认为他是合适的选择。彭冲在江苏任职期间表现突出,无论是解决棘手的行政事务还是促进经济进步,都体现了他卓越的才能和稳健的决策力。李先念指出,彭冲在江苏的实践经验及其取得的显著成效,特别是他善于平衡各方需求、化解内部冲突的做法,充分展示了其能够胜任上海这一错综复杂地区的领导工作。彭冲在江苏期间展现出的治理智慧,为他在上海开展工作奠定了坚实基础。他处理复杂问题的能力,使其成为应对上海多元化局面的合适人选。彭冲在协调不同利益群体方面的出色表现,更是印证了他具备在具有挑战性的环境中有效施政的素质。

【中央工作组的组建与成效】中央政治局决定,由苏振华、倪志福和彭冲三人组成核心领导团队,负责上海地区的管理工作。这一安排是为了应对上海面临的复杂局面,确保局势稳定。工作组的主要职责包括维护政治稳定、促进经济复苏以及强化社会秩序。在中央工作组中,苏振华作为主要负责人,主导战略规划和政策落实。倪志福凭借其在工人群体中的声望,有效拉近了工作组与上海基层劳动者之间的距离。彭冲承担了物资保障和资源协调工作,为工作组的正常运转提供了有力支撑。三位成员各司其职,形成了优势互补的工作格局,为工作组在上海的各项工作顺利开展奠定了坚实基础。抵达上海后,苏振华立即召集了多场会议,与当地政府官员及重要部门主管共同探讨现状并安排任务。他们深入剖析了上海面临的核心难题,如社会秩序混乱、工业活动停滞以及公共服务资源不足等问题。

苏振华制定了一系列切实可行的方案,着力推动城市功能迅速恢复,安抚民众情绪。倪志福充分发挥其在工人群体中的号召力,深入一线工厂和居民区,与工人展开直接对话。他细致地了解工人们的实际诉求和面临的困境,同时积极传达中央的决策精神和工作重点,致力于提升工人对现行政策的认知度和认同感。倪志福多次召集大规模工人会议,安排苏振华等高层领导与工人直接对话,旨在增进政府与基层员工之间的沟通与信任。同时,彭冲主要负责为工作组提供全面的后勤保障。他统筹调配上海市的各类资源,包括医疗、交通、公安和消防等部门,确保各项工作顺利推进。彭冲承担了与各地对口部门沟通的任务,调配所需物资以支持上海的安定。在这三位领导的通力合作下,上海的情况逐渐好转。工作组高效运作,及时应对,让社会秩序重回正轨,市场恢复平稳,工厂也重新开工。

他们重点处理了上海长期存在的难题,比如住房紧缺和公共服务跟不上需求。经过60天的集中努力,上海的情况明显好转,工人们的抱怨少了,老百姓的日子也慢慢回到正轨。中央政府的迅速决策和高效执行充分体现了其治理水平,中央工作组的出色领导也展现了他们的专业素养和坚定决心。凭借这些有力举措,上海重新确立了中国经济与社会发展的核心地位。其稳定的发展态势不仅为全国政治安定提供了坚实保障,也为经济复苏注入了强劲动力。