1921年,苏俄远东部门派遣至外蒙古的特别机构向列宁汇报指出,当地男性居民中有44.4%为喇嘛。这个特别机构,即全俄肃清反革命与怠工委员会,是一个通过直接手段打击反革命的情报组织,也被广泛称为“特工”。当时,苏俄红军在对抗旧沙俄白军时占据上风,并意图继承旧沙俄的政治遗产,扩大影响力,特别是在东方地区,对外蒙古有所图谋。因此,他们派遣了大量特工深入蒙古地区,很快发现喇嘛教在蒙古传统社会中占据核心地位。早先,满清王朝为了安抚和稳定蒙古各部,采取了“推崇黄教以安定蒙古”的政策,慷慨赏赐并广泛修建寺庙,以推崇喇嘛教。受此影响,王公贵族们纷纷将子女送入寺庙成为“朵内”,即贵族喇嘛。百姓们也纷纷效仿,鼓励子弟出家为僧,以此来免除赋税和劳役。因此,蒙古男性中几乎有一半成为了喇嘛。

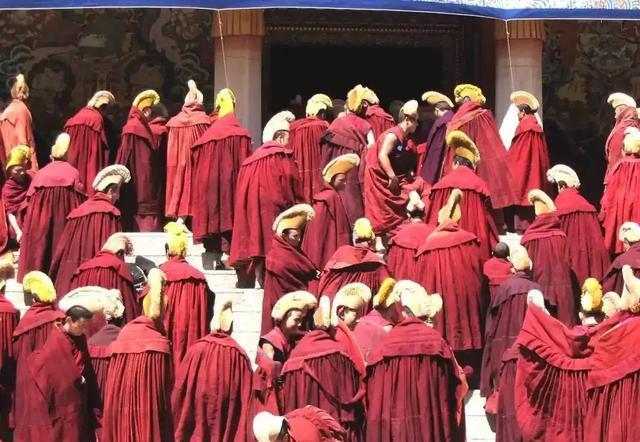

迈斯基于1921年的调研数据显示,外蒙古当时拥有寺庙2565座,喇嘛人数超过十万。然而,历经战乱与“革命”动荡后,仅有747座寺庙仍有喇嘛栖身。佛教的精髓在于三宝:佛、法、僧,喇嘛作为三宝之一的“僧”,扮演着经义传承与弘扬的角色。在当时,喇嘛教与封建等级制度紧密相连,寺庙内,少数活佛与高层喇嘛,如朵内,享受着尊贵地位与供奉,而多数来自牧民家庭的喇嘛则构成了下层群体,负责寺庙的日常杂务。尽管如此,对于底层民众而言,一旦有子弟成为喇嘛,便能免除赋税与兵役。因此,不少农牧民选择皈依喇嘛教以求生存,而出家为喇嘛者,往往也是为缓解家庭困境,甘愿投身佛门,青灯古卷相伴。

牧民的孩子通常在七岁时被送往寺庙,开始他们的经典学习之旅,从做学徒,即“班第”开始。偶尔有特别聪明的孩子能够跳过某些等级,晋升为如扎萨克达、苏拉或经头喇嘛等较高职位。而活佛和朵内则拥有更加尊贵的称号,比如呼图克图(意为圣者)、绰尔济(意为法主)、诺门罕(意为法王)和达尔罕(意为栋梁)等。到了清朝末期,外蒙古有名的活佛已达数十人之多。这些活佛不仅拥有不等量的寺庙财产或领地,还有虔诚的信徒时常捐赠牲畜、金银和器物。因此,寺庙不仅是喇嘛修行的地方,也成了喇嘛和信徒财富汇聚的中心,甚至成为了高层喇嘛参与和影响国家大事的重要机构。

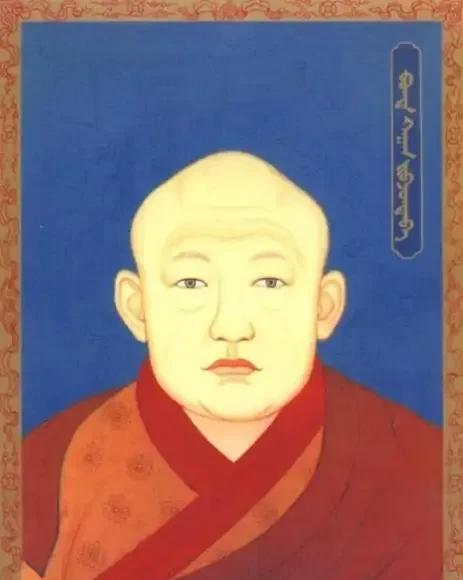

1911年辛亥革命终结满清统治后,外蒙古的活佛哲布尊丹巴宣布自己为皇帝,宣告独立,并创立了一个集政治与宗教于一体的国家,称为“大蒙古国”。在喇嘛教中,“呼图克图”是地位最高的宗教领袖,同时也是众多喇嘛的精神领袖。哲布尊丹巴作为“呼图克图”,不仅成为宗教上的领袖,也成为了世俗的统治者。因此,高级和中级喇嘛开始公开参与政治决策,担任重要职位,如总理、财政部长和内务部长等,均由喇嘛担任。喇嘛在外蒙古男性中占据多数,他们对民众施加喇嘛教的影响。人们通过喇嘛教获得关于灵魂、罪恶和惩罚等方面的唯心主义观念。喇嘛教的经典几乎涵盖了所有的知识领域,这使得喇嘛教在当地拥有无可争议的权威地位。

早期,俄国曾试图改变蒙古人的思想,他们挑选孩童前往俄国的城市接受教育,计划待孩子们完成学业后,再派回蒙古各部。然而,当这些孩童回到信仰虔诚的家人和朋友中间时,他们的思想很快又被喇嘛教的世界观所主导,最终未能发挥所学,变得碌碌无为。此外,俄国在库伦领事馆设立小学,为入学的蒙古孩童提供经济资助。但不少孩子在学习一两年后,就被送去跟随喇嘛学习经文。家长们转述喇嘛的教诲说:“孩子们通过深入学习喇嘛教的经典,无需再接触其他知识。”除了在教育领域施加影响,喇嘛还利用西藏传统医学扩大影响力。无论是民众还是牲畜生病,大家都会向寺庙求助。而且,大约有75%到90%的寺庙还涉足商业和高利贷活动。

在马克思的著作《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中,有这样的论述:“宗教如同麻醉人民的鸦片。”基于这一观点,受马克思哲学影响的苏联进一步发展了相关理论,认为外蒙古的喇嘛阶层构成了该地区的重大隐患。显然,喇嘛教长久以来的影响力对苏联在外蒙古树立并稳固其权威构成了重大挑战。因此,莫斯科政府持有一种既谨慎又坚决的态度,力求消除外蒙古的喇嘛势力。这一立场在苏联支持的蒙古人民革命党夺取政权的过程中得到了体现。在武装夺权的初期,苏联方面表现得相当谨慎,他们提出了“民族统一战线”的策略,避免触动甚至努力团结喇嘛阶层。然而,在政权得以建立和稳固之后,苏联开始自上而下逐步削弱喇嘛的势力。随着外蒙古执政党采纳了左倾激进的发展路线,苏联更是指示蒙古当局展开了大规模的清除喇嘛行动。

1921年7月,蒙古人民党占领了库伦,并确立了其统治地位。为了稳定当时的政治环境,苏俄向蒙古人民党提出建议,主张在对待喇嘛问题上采取暂时的妥协策略,即保留活佛哲布尊丹巴在宗教上的特权以及寺院喇嘛的物质利益,避免过早与喇嘛阶层产生分裂,直至完全掌握政权。因此,外蒙古采用了立宪君主制,名义上保留哲布尊丹巴为君主,同时吸纳了一些有声望的大喇嘛进入政府。然而,实际权力逐渐转移到了蒙古人民党手中。到了1924年5月,活佛哲布尊丹巴突然逝世,苏俄当局决定借此机会推动外蒙古清除喇嘛的影响力。仅仅数月之后,外蒙古废除了君主立宪制,宣布建立共和国制度,并迅速实施了一系列措施,旨在削弱喇嘛阶层的势力。

这一政治变动其实已经显而易见,正值活佛哲布尊丹巴葬礼盛大举行之际,库伦的众多外国企业均送来了花圈以示哀悼,然而,苏联驻库伦的代表既未送花圈,也未派人前往吊唁。苏联方面示意外蒙古政府向寺庙的牲畜征税,推行要求喇嘛服兵役的法律条款,并禁止家中少于三个孩子的农牧民家庭送孩子出家为僧,同时规定家中超过三个孩子的农牧民家庭只能送一个孩子出家。与此同时,政府派遣政委对沙毕衙门进行改造,原本沙毕衙门专门负责管理活佛的喇嘛属民,政委接手后成立了党委会,短短两至三个月内就完全掌控了整个衙门,并废除了衙门属众供养活佛所需的数十万美元费用。沙毕衙门因此被转变为外蒙古党和政府的坚定后盾,直到1925年,政府决定正式废除沙毕衙门。

1925年,苏联情报部门发布了一份关于喇嘛事务的机密文件,指出活佛哲布尊丹巴逝世后,其转世灵童的选定未事先安排,这为蒙古人民党逐步削弱喇嘛的影响力提供了契机。同时,文件谨慎地评估了潜在的最坏局面:若喇嘛群体联合反对,蒙古人民革命党将难以迅速平息喇嘛势力。这一评估并非夸大其词,当时外蒙古民众普遍信奉喇嘛教,对喇嘛的不当处理极易激起民众不满。蒙古人民革命党内部在喇嘛问题上亦存在意见分歧,对于彻底根除喇嘛势力的决心不够坚定。党内左派一旦提议废除喇嘛教,右派中的资深成员便会立即呼吁谨慎行事,至今仍未找到确切解决喇嘛问题的方案。

1925年6月,苏联共产国际的一份报告建议:“应着手将蒙古国中的喇嘛教分离,依据法律规定剥夺喇嘛阶层作为剥削阶级的权利,终止阿拉特民众对喇嘛的义务,并渐渐削弱喇嘛教的经济支撑。”到了1926年9月,蒙古政府开始执行政教分离的政策,通过法律禁止喇嘛阶层涉足政治领域,并清除党内来自封建领主和喇嘛的成员。紧接着的下一年,共产国际再次强调了消除喇嘛影响力的重要性,要求蒙古政府持续削弱喇嘛阶层的势力。在这段时间里,蒙古人民革命党的右派控制了政权,他们在外交和内政上追求自主独立,公开表达了对苏联指示的不满,有时甚至直接反对。对于喇嘛问题,他们采取了“保护立场”。

这种变化导致旧有势力重新抬头,外蒙古的领导阶层开始考虑恢复活佛转世制度,但这种动向与苏联的意愿相悖。于是,在1928年10月人民党“七大”召开之际,苏联扶持了左倾激进的“农村反对派”,使其取代原有的右倾领导层掌握政权。农村派的政治纲领主要由苏联制定,重点在于反对封建神权和资本主义,并对喇嘛问题采取了严厉措施。同年12月,正式通过了废除活佛转世制度的决议,这对外蒙古的喇嘛教造成了沉重打击。共产国际更进一步,要求分裂和削弱喇嘛阶层,不断降低喇嘛教在蒙古民众中的影响力。他们提出了解决外蒙古喇嘛问题的“基本策略”,即内部瓦解、加强宣传、分配寺庙财产以及开展政治斗争。

1929年春季,外蒙古政府将对抗喇嘛阶层确立为核心政策目标,意在从根本上瓦解喇嘛阶层的经济与政治支撑。此时,一种激进的左倾发展策略逐渐占据主导地位,喇嘛群体被界定为主要的封建剥削势力。政府要求寺庙交出牲畜,转由牧民和集体农庄管理,同时积极推动喇嘛还俗参与生产活动,通过多种措施削弱其经济基础与政治地位。短短数月间,寺庙拥有的骆驼、马等牲畜数量锐减了25万头。为防止更多牲畜被政府接管,寺庙采取了紧急措施,大量屠宰牲畜用于宗教仪式,其中科布多地区的寺院甚至宰杀了其牲畜总数的23%。这一系列行动严重干扰了苏联在外蒙古的牲畜采购规划。因此,苏联迅速对寺庙喇嘛采取了严厉措施,导致历史悠久的喇嘛教迅速崩溃。