你了解中国的“官方娼寮”最初在哪个历史时期出现吗?

你能相信中国历史上存在长达2000多年的“官府乐伎”与“军营乐伎”制度吗?

你是否认为古代文人学士及士大夫的道德修养普遍超越现代人?

你能想象备受信赖、声名远扬的岳家军竟也会招募随军女子吗?

宋代军规严令“禁止私下蓄养营妓”,然而岳飞麾下的将领王贵,因强行征召民间女子作为营妓,遭到了御史的弹劾。颇具讽刺意味的是,清代《户部规章》明文规定妓女不得购置房产,但在苏州山塘街,几位知名妓女竟握有半条街的地产契约。

查阅《万历财政记录》,其中简短文字记录了扬州盐商年度为官方妓女所承担的“妆容费”达到12万两白银,该金额足以构建三艘类似郑和下西洋的船只。敦煌文献编号P.3841的残页显示,沙州地区的军妓每月需为守边士兵提供服务15次,而每次的报酬仅是半斗黍米。清代刑部留存的文件里,提及北京胡同中隐蔽的娼妓每次接待客人所得,仅能换取半块变质的窝头。

这些惊人的数据揭示了中国古代封建社会妓女群体中存在的深刻阶级差异。在性产业中,一些人能够攀附上权力,成为其背后的操纵者,而另一些人则只能悲惨地沦为被轻易抛弃的边缘群体。

中国历史上,青楼女子这一特殊行业群体存在了两千多年的封建社会时期,是一个不可忽视的历史现象。不同朝代对娼妓行业的监管方式,展示了各自独特的制度面貌,同时,从业者的身份等级和生活境况也各不相同。这些方面反映了古代封建社会结构的固化现象以及性别不平等的现实。

【一、官妓体系的形成与嬗变】

周代实行的“女闾”制度,在政治层面发挥着特定作用。该制度在周代社会中,作为一种管理工具,被赋予了政治职能。女闾不仅是一个简单的居住区域划分,更是政治策略的一部分。通过女闾的设置与管理,周代统治者能够更有效地掌握社会动态,维护社会秩序。这一制度在政治上起到了稳定社会、加强统治的作用。同时,女闾制度也促进了信息的流通,使得统治者能够及时了解民情,为政策制定提供依据。综上所述,周代的“女闾”制度在政治上具有重要意义,是维护社会稳定、加强统治的有效手段。

春秋时期,齐国的一位杰出宰相,管仲,推行了名为“女闾”的制度,这一举措开创了国家对特定行业进行官方管理的先例。据《战国策》所述,齐桓公的宫廷内设有七个市场,并配有七百名女闾,这些女闾主要由战俘女性和罪犯家属组成,她们被安排从事特定的服务业。这种做法不仅满足了军队的相关需求,同时也为国家带来了额外的财政收入。

“女闾”一词,意指专供女性提供服务的场所,即妓院,其中“闾”字,乃是居所之意。在齐国,管仲开创性地设立了“国家层面的女子居所”,他安排了七百名女子在这些居所中从事特定职业。这些女子,成为了中国历史上最早一批以提供服务为业的女性,同时也标志着“妓院”这一概念的初步形成。

此制度构建的方式,是将性服务资源用作国家管理的手段,构建出一种“借娼助治”的治理模式。

齐桓公意在成为霸主,这要求齐国拥有坚实的国力与经济基础。为此,齐国设立官方管理的娱乐场所,其中汇聚众多美貌女子,旨在吸引商贾与贵族前来消费,以此推动经济发展。同时,这些场所也吸引了其他诸侯国的贵族到访齐国,间接减少了他们的国内消费,相当于为齐国增加了财富,进而提升了齐国的整体实力。

然而,当时的这类场所与后世单纯以性交易为主的妓院有所不同,它还承载着一定的文化交流与信息汇聚的功能。举例来说,其中可能混杂着间谍身份的人物,或者提供的是精神层面的服务,而并非全然依赖于女性的性服务,颇有些“才艺展示而非身体交易”的意味。

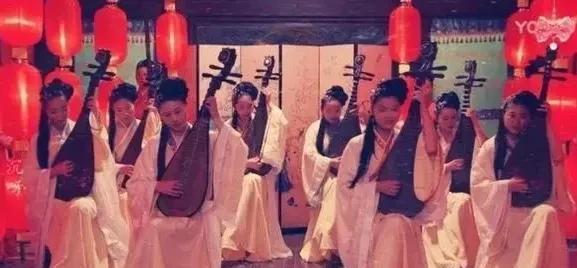

汉武帝时期,国家成立了乐府,将官妓整合进国家的音乐礼仪系统中。《汉书·礼乐志》中有记录,提到夜间会收集并吟诵各地的民歌,包括赵、代、秦、楚等地的歌谣。这些官妓需精通歌唱、舞蹈及器乐演奏,负责宫廷宴会上的演出以及对外交往的接待任务。据太初年间的统计,长安的官妓数量已达到2000人,逐渐建立起一个专业的艺术培训模式。

3. 唐朝“教坊”制度的繁荣面貌在唐朝时期,教坊制度达到了其鼎盛阶段。这一制度不仅成为了宫廷音乐舞蹈的核心组织,更在整个社会文化生活中占据了举足轻重的地位。教坊在唐朝被设立为专门负责音乐、舞蹈等艺术表演的机构。其内部有着严格的分工和管理,艺人们被精心挑选并接受专业培训,以确保表演的高质量。教坊制度在这一时期得到了极大的发展和完善,形成了一套行之有效的运作机制。在唐代的宫廷中,教坊的表演成为了不可或缺的一部分。无论是庆典、宴会还是其他重要场合,教坊的艺人们都会献上精彩纷呈的音乐舞蹈表演,为宫廷生活增添了无尽的乐趣和色彩。同时,教坊也成为了培养艺术人才的重要基地,许多杰出的音乐家、舞蹈家都从这里崭露头角,为后世留下了宝贵的艺术遗产。此外,教坊制度还对社会文化生活产生了深远的影响。它不仅推动了音乐舞蹈艺术的普及和发展,还促进了不同文化之间的交流和融合。在唐代,教坊的表演风格和艺术形式被广泛传播和模仿,成为了当时社会文化生活中的一道亮丽风景线。综上所述,唐朝的教坊制度以其繁荣的面貌和深远的影响,在中国古代艺术史上留下了浓墨重彩的一笔。

教坊是中央政府直接管理的官妓机构,它在开元时期达到了繁荣的顶峰。据《教坊志》记载,长安的右教坊拥有五百名女子,她们都备受皇帝宠爱。这些女子依据才艺被划分为三类:坐部伎负责器乐演奏,立部伎负责歌舞演出,而宜春院则汇聚了技艺高超的高级艺妓。教坊中的女子需经历定期的才艺评估,表现出色的将被授予“内人”的荣誉,并可享有相当于从七品官员的待遇。

唐代时,七品以下的官员,其职位大致与现代副处级领导相当。在唐代,县令属于正七品官员,他们的地位与现今的县委书记或县长相仿。而县丞则是八品以下的官员,负责协助县令处理县内各项事务,这一职位与现代县委副书记或副县长的级别相当。

显然,唐代教坊制度为女性提供了一条类似于仕途的晋升通道。在这种制度下,官妓需掌握琴、棋、书、画等基本技艺,这些成为了她们的必修内容。

【二、封建礼法下的等级体系】

官妓体系分为三层结构。

①皇室艺伎:唐朝宜春院的妓女必须精通音乐、诗词与书法绘画;白居易的《琵琶行》所提“十三岁学成琵琶,名列教坊之首”便是这类艺伎。到了宋朝崇宁时期,成立了大晟府,被选入的妓女需通过礼部考试,其待遇与九品官员相当。

汉代军营中的特殊制度:军妓制度在汉代,存在一种被称为“军妓”的制度,其具体内容在《汉官旧仪》中有所记载。该制度规定,对于那些妻子或女儿没有家属照顾的士兵,其女性亲属可能会被选作军妓。简而言之,就是如果士兵的妻女没有其他亲人可以依靠,她们可能会被安排到军营中,以满足士兵的某些需求。这一做法在当时的社会背景下,被视为一种对无依无靠女性的安排方式,同时也被视为军营生活的一部分。

明代法律文献《大明律》正式规定了“乐户”的世袭身份制度,明确指出从事“娼、优、隶、卒”职业者的子孙后代需继续维持原有身份,不得轻易更改户籍,这构成了一种制度性的约束。在这里,“娼”代表女性性工作者;“优”则是指从事戏曲表演的人员;“隶”是指服务于官府的低级差役;“卒”则是指军队中的普通士兵。这四种职业在古代社会中往往被视为底层行业。

③地方官方管理娼妓:元朝时期,《至元新格》法规中成立了“管理各地娼妓的总管机构”,要求地方上的官方娼妓必须登记在“乐户名册”中,并且她们每月需要向官府上交“化妆费用”。到了明朝,南京的旧城区内设有“富乐院”,妓女依据才能与容貌被划分为三个层级:上等厅堂的头牌、时令官员所宠爱的、以及私人包养的妓女。

2. 城市娼妓行业的商业细分现象在城市中,娼妓行业逐渐展现出了商业上的分化趋势。这一群体内部开始根据不同的服务内容、客户群体及经营方式,形成了各具特色的细分领域。过去,娼妓们可能主要依赖于传统的服务方式,满足较为单一的需求。但如今,随着市场需求的变化和竞争的加剧,她们开始探索多样化的服务模式。有的专注于提供高端、定制化的服务,以满足特定客户群体的独特需求;有的则更加注重性价比,以实惠的价格吸引更多的普通客户。此外,娼妓行业的商业分化还体现在经营方式上。一些从业者开始采用线上平台进行宣传和推广,拓宽了服务范围,提高了知名度;而另一些则坚持传统的线下经营,通过稳定的客户群体和口碑维持生意。这种商业上的分化现象,不仅反映了娼妓行业内部的变化和发展,也体现了市场需求和消费者偏好的多样性。在竞争激烈的市场环境中,娼妓们不得不寻找新的生存之道,以适应不断变化的市场需求。

清代上海租界中的书寓妓女需经历“弹词”测试,唯有能够讲述《珍珠塔》、《玉蜻蜓》等长篇弹词故事者,才有资格正式营业。这类妓女普遍具备一定的文学素养,她们的收费标准为每次五枚银元。

晚清上海的高级风月场所,长三堂子,采取了一项明确的收费制度:入内品茶三元,外出陪伴亦三元。然而,这里的妓女需具备昆曲与京戏的才艺,方能参与文人墨客的聚会。据王韬所著《海陬冶游录》记载,当时的名妓李巧玲,每晚的邀约多得让她应接不暇。

③街头性工作者:许多处于社会底层的性工作者集中在城市与乡村的交界地带。历史文献中有记载,她们常在夜晚站在街边,招揽顾客过夜,费用低廉,不足百元。在北京的某些区域,如八大胡同,性工作者每天需完成一定数量的“服务”指标,否则将面临体罚。

【三、职业妓女的生存智慧】

1. 文化资源的积累方式

柳如是,秦淮河畔的知名歌妓,在诗集《湖上草》中显露了卓越的文学功底。明朝文学大家钱谦益高度评价她的作品,认为其“文辞清新,佳句频出,堪比谢道韫之才”。同样在明代,名妓马湘兰擅长绘制兰竹图,其画作有幸被录入《石渠宝笈》之中,这一艺术成就得到了当时文化界诸多名流的认可与赞赏。

此类文化素养促使高级娼妓得以跨越社会阶层的界限,与文人雅士阶层进行无障碍的交流。

2. 构建与维护社交联系网络

宋代风尘女子李师师,经由文人周邦彦的引荐,与宋徽宗建立了联系。据《东京梦华录》所述,李师师住所位于金钱巷,门户装饰华丽。时至晚清,上海的名妓胡宝玉,通过资助京剧名伶杨月楼,顺利步入了上流社会的社交场合。

这种沟通技巧,使得某些女性在社交圈中扮演了权力网络信息传递的关键角色。

3. 实现经济自主的途径经济自主的实现,是一个多途径的过程。首先,通过教育和技能提升是关键一环。不断学习新知识,掌握新技能,能够增加个人的市场竞争力,从而获得更好的就业机会和薪资待遇。这要求个人积极投身于学习活动,无论是学校教育还是职业培训,都是提升自我的有效途径。其次,创业也是一种实现经济自主的重要方式。凭借创新思维和敏锐的市场洞察力,许多人选择自主创业,开设自己的企业。这样不仅能创造个人财富,还能为社会提供更多的就业机会,促进经济发展。再者,理财规划同样重要。合理规划个人财务,确保收支平衡,积累储蓄,进行适当投资,都有助于实现经济自主。通过理财,个人可以更好地管理自己的财富,确保资产的增值保值。另外,利用业余时间进行兼职或从事自由职业,也是实现经济自主的一种途径。这不仅增加了收入来源,还能丰富个人经历,提升自我价值。总之,实现经济自主需要个人在多个方面做出努力。无论是提升技能、创业、理财还是兼职,都是实现这一目标的有效途径。关键在于根据个人情况,选择最适合自己的方式,并坚持不懈地努力。

唐代时,蜀地有位名叫薛涛的知名艺伎,她发明了名为“薛涛笺”的纸张,并借此通过造纸工坊的经营实现了经济独立。到了清代,据《扬州画舫录》所述,另一位名妓陈素素开设了银号,用以支持经济困难的学子参加科举考试。

这种商业意识,帮助一些从事性交易的人实现了经济自主,从而获得了独立的经济地位和个人的尊严。

【四、制度性压迫与身份困境】

1. 法律规定的身份限制

《唐律详解》中规定,“下人伤害他人,法律视其为财产等同牲畜”,意味着妓女在当时被完全剥夺了财产权利。至明代,《大明律例》中确立了“乐籍世传”的制度,明确指出“娼家后代,需继承乐舞技艺”。

清代的一项法规《户部则例》中明确规定,妓女不得购买土地财产,且其个人权利完全由妓院所掌控。

道德评判的双重衡量在道德讨论的语境中,我们常常遇到一种现象,那就是对同一件事,依据不同的标准或立场,会得出截然相反的道德评价。这种在道德判断上存在的差异性,可以称之为道德话语的双重标准。举例来说,某人在公开场合倡导诚信与正直,但在私人生活中却表现出不诚实的行为。对于这种行为,如果仅从其在公开场合的言论出发,我们可能会给予高度的道德赞誉;但若深入了解其私下的行为,评价就会截然不同。这种因情境或身份变化而导致的道德评价标准差异,正是双重标准的体现。再比如,对于某个社会事件,不同群体或个体可能会基于自身的利益、信仰或文化背景,给出截然不同的道德解读。有人可能认为某一行为是正义的,而另一人则可能持相反观点。这种因主观因素造成的道德判断分歧,也反映了双重标准的存在。道德话语的双重标准提醒我们,在评价他人或自身行为时,需要保持客观公正,不应仅凭表面现象或主观感受就做出道德判断。同时,我们也应意识到,道德标准并非一成不变,而是随着时代、文化和社会背景的变化而不断演变。因此,在面对道德问题时,我们应秉持开放、包容的心态,尝试理解不同立场和观点,以更全面的视角审视问题。只有这样,我们才能减少因双重标准而产生的道德争议,促进社会的和谐与进步。

理学家朱熹在其著作《朱子语类》里,严厉指责“娼妓所带来的祸患,堪比洪水猛兽”,然而,他对于官员私下豢养家妓的行为却持默许态度。这种言行不一的道德立场,进一步加深了社会对娼妓群体的负面看法。到了清代,青楼中的女子逝世后,不被允许安葬于家族的墓地之中,她们的墓碑上也仅能镌刻“候补配对之鸳鸯”这样的文字。

3. 正规化进程中的制度障碍在追求正当职业或行为规范的道路上,个体往往会遇到一系列由制度设置所引发的阻碍。这些阻碍并非来自个人能力的欠缺,而是源于现有制度框架内的种种限制。一方面,某些制度可能规定了严格的准入门槛,使得那些希望踏入正规领域的人们难以跨越。这些门槛可能涉及学历、经验、资质等多个方面,将一部分群体排除在外,即便他们拥有强烈的意愿和一定的能力。另一方面,制度间的衔接不畅也可能构成障碍。例如,不同部门或机构之间的信息共享机制不健全,导致个体在转换职业或申请相关权益时面临繁琐的程序和漫长的等待。这种不顺畅的制度衔接不仅浪费了时间资源,也增加了个体的心理负担。此外,制度更新滞后于社会发展也是一个不容忽视的问题。随着时代的变迁,一些原有的制度规定可能已经不适应当前的需求,但未能得到及时的修订和完善。这导致一些原本合理且有益的职业或行为方式因制度限制而无法得到广泛认可和推广。综上所述,正规化进程中的制度障碍是一个复杂而多维的问题。为了克服这些障碍,我们需要对现有制度进行深入分析和评估,及时修订和完善不适应当前需求的规定,同时加强制度间的衔接和信息共享机制建设。这样才能为个体追求正当职业或行为规范提供更加顺畅和有力的支持。

宋朝时期,妓女若想改行需缴纳高额的“离籍费”,金额往往达到上千贯铜钱。明代文献《南京刑部志》则记录了一项实例,有妓女寻求赎身需付出“身价银子二百两,并需自备嫁妆”。这些规定实质上使妓女长期被束缚在“低贱身份”的框架内。

古代官府与军队中的女性从业者,其就业带有明显的制度规定性,这种规定性深入到了她们的身份认定、服务范围以及个人管理的各个层面,进而构建了一个严格的管制框架。在这些规定中,女性从业者的身份被明确界定,服务对象也被严格限定。同时,她们的人身自由受到严格管控,形成了一套严密的监管体系。这种监管不仅体现在日常的管理上,还深入到了她们工作的方方面面,使得她们不得不遵循既定的规则与制度。总的来说,古代官府与军队中的女性从业者,其就业情况受到严格制度的约束与规范,构成了一个具有强制性的从业体系。

【①世袭贱籍制度】

唐朝时期的《户婚律》中明确指出,“乐户、官户及杂户均归类为低贱户籍”。到了明代,《大明律》进一步明确规定,“娼妓、伶人、隶卒及其后代子孙,世代不得脱离其特定户籍”。

典型事例:在北魏孝文帝推行改革期间,战败的南朝刘宋皇室女性成员被编入乐户名册,终身从事娼妓职业,这一史实被记录在《魏书》的刑罚部分。清代绍兴地区存在一个特殊的群体——堕民,他们世世代代被迫从事官妓的职业,直到1904年,这一群体才被允许转行并恢复良民身份。

【②强制征发制度】

汉代实施了一项名为“七科谪”的制度,其中规定将商人、曾有市井户籍者、父母或祖父母为市井户籍者的家属,安排为官府的乐舞人员,这一做法被记录在《史记》的《大宛列传》中。

元代时期,《通制条例》中明确指出,对于犯罪的妇女,除非是正式妻子,其余一律送往教坊司处理。到了明代,永乐皇帝对待建文帝旧臣的妻女采取了严厉措施,她们被“轮流安置在各军营中”,比如铁铉的妻女就被送往教坊司,并且有二十多名男子昼夜看守,这一情况被记录在《天刑录》中。

【③禁止赎身条款】

宋代法典《庆元条法事类》中明确了一项规定:“所有娼妓及乐师,禁止与官员缔结婚姻,违犯此规定者,将判处两年徒刑。”这一法规意在阻断她们通过婚姻改变社会地位的途径。

在明代,官妓若要获得自由身,需依赖官府颁发的“脱籍文书”。然而,《南京刑部志》记录了一则案例,发生在正统年间,其中一位官妓申请赎身却未获批准,原因是官方担忧“此举会引发滥用特例之风”。

【管理体系中的强制服务】

轮值工作制度

唐代教坊中的艺伎遵循着一种称为“旬休”的制度,据《教坊记》所述,她们在每月的初二与十六这两天,可以获得与家人相见的机会。然而,实际操作情况却有所不同。白居易在其作品《琵琶行》中反映了这样一个现实:有的艺伎因兄弟从军离去,相依为命的阿姨也过世,导致她们不得不持续劳作,日复一日,年华逐渐老去,无法得到应有的休息。

宋代各州府推行了“乐籍制度”,依据“官府宴会轮值”的规则安排乐人参与宴会。在临安府,有规定指出“乐人需每十天报到一次,缺席三次者将受二十大板”的惩罚措施,这项规定被收录在《梦粱录》一书中。

(2)明确服务范围与对象

元代法规《至元新格》中明确,官员若留宿娼妓,将受六十七杖的惩罚。然而,对于官妓,她们则被要求必须“服务过往的使臣”。这种制度上的矛盾,实质上把官妓当作了权力的附属存在。

明代时期,南京的富乐院规定官妓只允许商人出入,而对于官员来说,若要召妓,则必须持有特定的官方许可证,即“印信执照”。这一规定实际上催生了一种以权力换取色欲的隐秘网络。

【军妓管理体系】

(1)纪律严明的组织管理体系

汉代时,“军妓”的管理职责归属于护军都尉。据《居延汉代简牍》所载,边防士兵每月粮食配额三石,同时军妓的食盐供应为二升,这显示了军妓已被整合进军队的后勤供应系统中。

唐代在边疆军事驻地推行了“营妓排班制度”,据敦煌文献编号P.3841的记录显示,“沙州地区的营妓每月需履行十五天的服役职责”。

(2)战争时期的特殊管理措施在战争时期,为了维护社会秩序,保障国家安全,会实施一系列的特殊管理措施。这些措施针对战争带来的特殊环境,旨在确保民众生活的基本稳定和各项战备工作的顺利进行。特殊管理措施包括但不限于对物资分配的严格控制。为确保关键资源能够优先满足军事需求,同时保障民众的基本生活不受影响,会对食品、药品、燃料等重要物资进行统一调配和分配。这样做可以避免资源浪费,确保资源用在刀刃上。此外,人员流动也会受到一定程度的限制。为防止敌特分子渗透和破坏,保障后方的安全稳定,会对人员进出特定区域进行严格管理。同时,也会加强对民众的宣传教育,提高大家的安全意识和保密意识。在信息传播方面,特殊管理措施同样不可或缺。战争时期,信息的真实性和准确性至关重要。为避免虚假信息的传播造成民众恐慌和社会动荡,会对新闻发布和媒体报道进行严格的审查和监管。确保民众能够获取到真实可靠的战争信息,以便做出正确的判断和行动。综上所述,战争时期的特殊管理措施是维护社会秩序、保障国家安全的重要手段。这些措施的实施需要全社会的共同努力和配合,以确保战争的胜利和国家的长治久安。

宋代军事典籍《武经总要》中有一条规定指出,军队行进至某地时,需挑选当地女子担任军中娱乐之职。岳飞麾下将领王贵,曾因为擅自将民间女子充作军中娱乐人员而遭到弹劾,此事被记录在《三朝北盟会编》之中。

清代在与准噶尔交战期间,年羹尧下令捕获了两百名番族妇女,并将她们分配给将士使用,这一做法临时性地确立了军妓制度,此事被载入了《圣武记》一书中。

【人身控制手段】

①空间限制

唐代时期,平康坊采纳了坊墙管理制度,官妓若要外出,必须携带官方出具的通行证。进入宋代,酒楼区域划分出特定范围供官妓服务,且依据《东京梦华录》的记载,官妓被规定不得跨越界限招揽客人。

明代时期,南京有十六处官方指定的妓女居所。据《金陵杂记》所述,这些地方每一栋楼宇都安排有官方监管人员,并且在夜晚时分,院落大门会上锁。

经济束缚

清代时期,扬州有人专门购置幼女,教授她们歌舞技艺,待其长大后,便以高价卖出,这一现象构成了一条人口交易链,被《扬州船录》一书所记载。

此外,娼寮中广泛采用“高利贷”制度,据《清代杂事汇编》所载,上海的妓女若“欠债累积至百金,便终身难以自我赎身”。

③采取强制措施进行管控

元代时,对于官妓的逃亡行为,依据的是“逃奴法”进行惩罚。《元史》中的刑法部分明确规定:若官妓擅自逃离,将处以七十七下杖责,并需继续履行其原有职责。

明代时期,锦衣卫成立了专门的“教坊司刑罚部门”。在正德年间,有官方妓女因拒绝侍奉客人,遭到了极端的惩罚,即用铁扫帚刷其下体直至死亡。这一事件被详细记录在《万历年间杂谈》一书中。

据明代文献《刑科档案》记录,嘉靖三十七年期间,扬州的一名官方乐伎周氏,因不愿陪伴盐商过夜,遭到了其所在青楼管理者的残酷惩罚。该管理者使用烙铁熨烫周氏的胸部,导致其伤势过重,最终不幸身亡。

余怀所著《板桥杂记》中披露,秦淮地区的官方妓女生活艰辛,她们清晨便开始梳妆打扮,直至深夜也无法休息,即便生病也无法请假休息。

1907年,《大清刑律草案》中,“乐户”制度首次被取消。到了1912年,民国政府出台了《禁娼令》。然而,这一存在了千年的压迫性制度,其真正意义上的变革发生在1950年。那时,新中国发布了《关于禁止妓院及妓女活动的规定》。

古代从事性服务行业的辛酸历程,是观察封建社会性别不平等的一个关键视角。这一横跨千年的社会现象,如同一面复杂多面的镜子,映照出中国封建社会内部的深刻冲突。

在当今时代审视历史上的“女性经济活动”时,我们不应仅仅停留于表面的道德评价,而应深入理解其背后错综复杂的社会结构与文化背景。