傅作义在国军里头也算是个小派别头头,虽说比不上桂系、土木系、何应钦那帮人势力大、名气响,但好歹也是数得上的人物。说到有圈子就得有老大,傅作义无疑是那个领头的。那紧跟着的老二和老三又是谁呢?一提这茬,估摸着不少人都会直接点名陈长捷:长捷肯定是老二嘛,不然傅作义咋会放心把天津交给他来把守?说白了,其实之前的说法不对头。傅作义那一伙里,真正的二把手是董其武。你看,傅作义的大本营绥远,那可是董其武在守着呢。

说到陈长捷,他一开始跟傅作义一样,都是阎锡山的手下大将。但后来,因为他跟蒋介石走得太近,阎锡山就开始怀疑他,甚至排挤他。这让陈长捷非常生气,干脆就直接投靠了傅作义。但蒋介石怎会坐视傅、陈两人联手?他很快就将陈长捷也调开了,让他去当伊克昭盟守备军的总头头。可没想到,陈长捷镇不住那些手下,内部乱成一团,最后就被撤了职,打发到重庆去进修了。反正这一波三折的,直到1947年年底,多亏了傅作义推荐,陈长捷这才去了天津。换句话说,傅作义对陈长捷来说,就像是恩人或领导那样重要,但要是说他是陈长捷的小弟,那就不太合适了。就像杜聿明和郑洞国的关系,你说郑洞国是杜聿明的下属,这没问题。但要是把郑洞国说成是杜聿明的小弟,那就太夸张了。

现在,咱们已经知道傅作义手下的二把手是董其武,那接下来三号人物会是谁呢?其实也不是陈长捷,而是孙兰峰。要说孙兰峰和董其武,那可是傅作义手下的两大猛将,其实早就像两颗星星围着月亮转一样了。就像傅作义指挥的长城抗战、绥远抗战、五原战役这些大战,董其武和孙兰峰都是挑大梁的角色,起了大作用。所以,当傅作义一下子地位提升,掌管北平城后,老二董其武肯定得留在老窝绥远,守着他们的根基。而三号人物孙兰峰呢,他就守着察哈尔省,他们仨都像是大地方的长官,给傅作义撑场面。

说到安春山、郭景云这些人,他们确实都是傅作义手底下的大将,但比起董其武和孙兰峰来,那可是差了一截。就是说,傅作义、董其武和孙兰峰,那就是傅家军的三个大佬——不过这跟桂系那三个大佬的搞法不一样,是另外一套路子。桂系那三位大佬是平起平坐的联盟,老大是李宗仁,他们各有各的本事和专长,就像一个圆上的几个点。而傅家军这边呢,是傅作义一个人说了算,他是最高的头儿,董其武和孙兰峰就是他的得力助手,这三人组成了个稳固的三角。

说白了,傅家军这三巨头的架构,跟三国时期的刘备、关羽、张飞差不多。搞清楚了傅家军的三大头头后,问题也就摆明了。大家都知道,后来傅作义在北平起义了。到了1955年发勋章那会儿,二把手董其武拿了个上将军衔。可奇怪的是,同样是傅作义手下两员大将之一的三把手孙兰峰,咋就没得到勋章呢?这事儿得从两个角度聊聊……

一种情况是:它是由于被迫而爆发的起义。傅作义在北平发动起义后,接下来的任务很明确,就是要推动绥远的董其武也加入起义行列,这事儿势在必行。而说到孙兰峰,他在1948年底张家口战役失败后,早就溜达到了绥远。傅作义抵达绥远后,董其武立马表态,说他就听大哥的,决定签字起义。可孙兰峰一开始却反对起义,连字都没签。这让董其武挺为难,他签完名后,还特意把杯盖扣在旁边,给孙兰峰留了位置。为啥孙兰峰没签字起义呢?说起来,那时候徐永昌带着蒋介石的手令,也匆匆赶到包头,他想让傅先生当西北军政长官。换句话说,徐永昌就是蒋介石派来捣乱的。

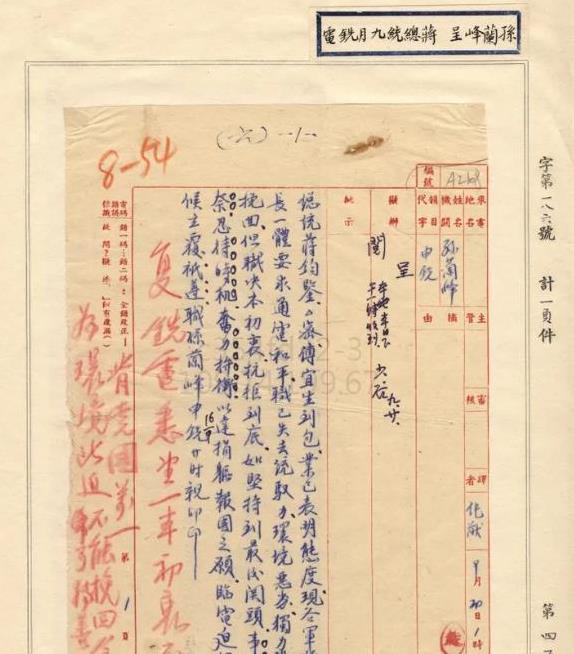

徐永昌想出的这办法,在傅作义和董其武那儿根本走不通,所以他打算找孙兰峰聊聊。根据徐永昌的日记记录:到了十一点,孙兰峰又来了……(孙兰峰说)宜生现在逼着他签字,想跑都跑不了,还说现在先忍一忍,以后肯定能为国家出力。管理绥远一带的中统情报人员张庆恩,在给蒋介石的一份秘密报告里,同样证实了徐永昌日记里讲的那些情况,具体内容是这样的。

孙还是不肯签字,一直到徐政委和傅商量到没办法,徐政委只好先提出暂时签一下,等机会再行动,不签反而会让对方起疑心。跟孙这么一说后,孙才有了要签的念头。但等到徐政委离开包头时,他还是没签上。说到孙兰峰,在傅作义抵达包头那会儿,他就悄悄给蒋介石发了封电报,内容是这样的。总统蒋钧鉴:傅宜生抵达包头后,态度已经很明确,现在各军师旅长都一致要求通电呼吁和平。我这里的指挥力已经大不如前,环境也变得非常棘手,单靠我一个人的力量恐怕很难扭转局面。但我始终坚持初衷,决定抵抗到底。如果真的到了万不得已的最后关头,那也只能等待合适的时机,拼尽全力保卫国家,以实现我以身许国的愿望。这封电报非常紧急,期待您的迅速回复,我一定遵照执行。

孙兰峰最后为啥还是签字了呢?一方面,董其武不忍心抛下他不管;另一方面,傅作义亲自出面来劝说他。到最后,傅作义都有些急了,直接说道:你们要是真有那本事,能把天下都打下来,那我不就成了“太上皇”了嘛?孙兰峰最后同意起义,其实心里挺不情愿的,完全是被人推着走的。说白了,就是他的大哥和二哥硬拽着他一起起义的。

虽然到后来,他确实真心支持起义了,这点得承认,但他一开始起义,确实是出于被动的,这点毫无疑问。1955年那会儿,获得授衔的都是那些自个儿带头起义的将领,比如说董其武、陈明仁、陶峙岳、林遵这些大将军。相反,像孙兰峰和郑洞国这种,他们是被逼着起义的,所以就没法拿到那个授衔的荣誉了。

另一个重点是,他不再属于军队系统了。之前提过,孙兰峰在解放战争那会儿,可是察哈尔省的大将,管着第11兵团,手下有近六万人马(他当司令)。但可惜啊,在张家口那一仗,第11兵团差点全完了。孙兰峰就带着几百号骑兵,逃到了绥远。孙兰峰那时候手下已经没兵可带了,不过后来,就是到了1949年9月,他倒是又当上了第九兵团的司令。

但说实话,绥远那边的兵马,其实都是董其武在管。让他出任兵团司令的决定,从那时候的情况来看,主要是因为傅作义和董其武想让孙兰峰手里多点谈判的本钱。毕竟,这样总比他孤零零一个人要强得多,有点实力才好在起义时有更多的话语权。

说白了,孙兰峰那会儿手上已经没兵了,所以后来他就不干军人了,转去地方政府工作了。董其武将军呢,他带着自己的第23兵团去了朝鲜战场打仗,回国以后,他又当上了第九军的军长。董其武一直在军队里干着,但孙兰峰呢,他离开了军队,所以就没能拿到军衔。

说起来,不光是孙兰峰,程子华不也一样嘛,他离开军队后,不也没拿到军衔吗?现在网上有不少人议论纷纷,说程子华因为擅自攻打密云,结果和大将军衔擦肩而过。但其实,事情真相没网上传的那么玄乎,真正的原因是他离开了军队,这才没了晋升机会。