在 "双碳" 目标与 "无废城市" 建设双重驱动下,污泥资源化利用技术取得突破性进展。我国首个万吨级污泥生物质燃料棒项目近日在江苏投产,标志着这一 "以废治废" 技术进入规模化应用阶段。

一、环保优势:从污染防治到碳减排的系统性突破

1. 减量化处理:破解污泥围城困境

通过三级脱水工艺(机械脱水→热风干燥→碳化处理),将含水率 80% 的污泥转化为热值 3000-4500 大卡 / 千克的燃料棒,体积缩减 85%。江苏某项目年处理 5 万吨污泥,相当于减少 3 万立方米填埋空间,单条生产线日处理 200 吨污泥仅需 120 吨存储空间。

2. 无害化处理:重金属与病原体双管控

重金属固化:生物淋滤 + 化学螯合技术使铅、镉含量降至0.05mg/kg和0.01mg/kg,优于国标 1/4;

病原体灭活:180-220℃高温碳化杀灭率达 99.99%,大肠杆菌等指标符合《城镇污水处理厂污泥处置 燃料用泥质》要求。

3. 资源化利用:构建循环经济闭环

能源转化:吨污泥发电可减排 CO₂0.8-1.2 吨(江苏项目数据);

灰分回用:燃烧灰分含氮磷等元素,有机质≥30% 可作有机肥原料。

4. 低碳化路径:助力 "双碳" 目标达成

相比传统焚烧(吨污泥排 CO₂ 0.6 吨),燃料棒技术减排 40%-60%。全国 20% 污泥应用该技术,年可减排 CO₂2400 万吨,相当于 1.2 亿棵白桦树年碳汇量。

二、经济与环保协同效应

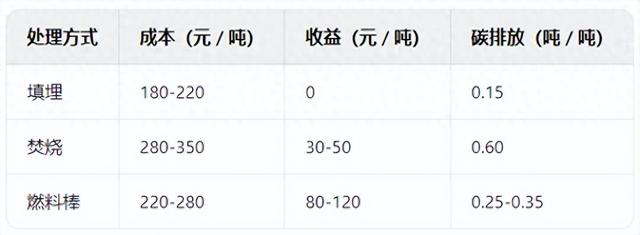

1. 成本对比优势

2. 典型案例验证

山东热电项目:年掺烧 8 万吨燃料棒,替代标煤 5.6 万吨,减少 SO₂排放 120 吨;

浙江纸业集团:年处理 15 万吨污泥,产出燃料棒 9 万吨,获 CCER 认证减排量 12 万吨。

三、技术突破与产业布局

1. 工艺革新

智能干燥系统:能耗降低 30%,日处理能力提升至 300 吨;

纳米成型技术:燃料棒密度 1.4g/cm³,储运成本下降 40%;

AI 配比系统:燃烧效率提升 5%-8%。

2. 产业集群效应

北京通州项目:年处理 18 万吨,供应周边 3 家电厂;

广东佛山基地:整合工业与市政污泥,年产值突破 2 亿元;

长江经济带:重庆、武汉规划区域性处置中心,形成 "一中心覆盖三市" 模式。

四、多场景应用全面开花

1. 工业领域

华能某电厂掺烧后供电煤耗下降 1.5 克 / 千瓦时,年节煤 5000 吨;

水泥窑协同处置使吨熟料碳排放降低 8%。

2. 民生领域

北方清洁取暖试点村年消耗 2000 吨燃料棒,替代散煤成本降低 30%;

河南试点减少烟尘排放 60 吨,改善农村空气质量。

3. 政策红利

《"十四五" 城镇污水处理规划》要求 2025 年污泥无害化率达 90%;

万吨级项目年碳收益超百万元,山东某项目吨燃料棒碳收益 35 元。

五、挑战与应对策略

1. 重金属防控

微生物浸出 + 磁性分离技术使脱除率达 98%;

推动制定《污泥基燃料重金属限值》团体标准。

2. 资源整合

构建 "收集站 - 处理中心 - 用能企业" 三级物流体系,运输成本降 25%;

长三角试点污泥跨市交易机制。

3. 市场培育

推广 "绿电 + 碳资产" 模式,申请国际可再生能源认证;

开发灰分高值化利用技术,拓展建材等应用场景。

结语

从 "城市污染源" 到 "绿色能源库",污泥燃料棒技术通过全链条革新,正在重塑固废处理行业逻辑。随着预处理技术突破和碳市场深化,这一产业有望在 2030 年前形成千亿级市场规模,成为 "无废城市" 与 "双碳" 战略的重要支点。未来需重点关注跨区域协同机制建立、高端装备国产化以及灰分高值化利用等方向的创新突破。

来源:灵核网公众号 如需转载必须注明来源作者