1952年冬日,河北保定东关大校场上,两声枪响撕裂寂静天空,预示着一段激动人心的历史即将在寒风中缓缓展开。

36岁刘青山与38岁张子善,曾居高位,现今成为新中国反腐斗争的关键记忆。

夜幕降临,人群散去,只留下寂静的环境与回荡的声音。

数小时后,大校场沉寂,仅余数名战士守卫。此时,刘恒山,刘青山的胞弟,悄然现身。

在此历史阴霾笼罩之地,他肩负家族重任,前来履行最后义务——为兄长收敛遗体。

【公款购车揭开序幕】

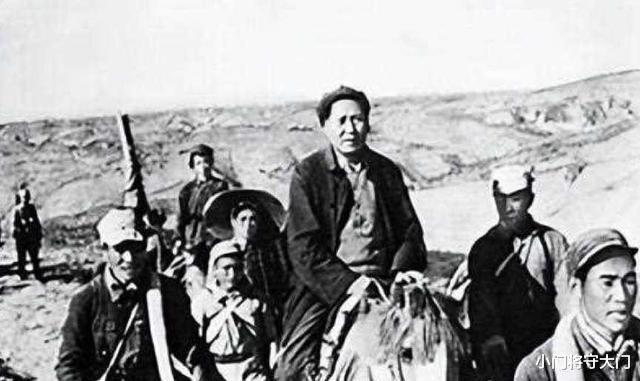

1950年下半年,天津市政治氛围暗藏风波。时任天津市委书记的刘青山,身处权力核心。

然而,此高位重权亦使他身陷贪图享乐的泥沼。

当年,用公款购小轿车非同小可,尤其是从香港购得两辆,此举尤为显眼。

刘青山自用一辆小轿车,另一辆赠予他人,此举在当时社会背景下显得极为突出。

两辆小轿车购买案,涉及公款非法使用,更体现公共资源被私人挪用及职权滥用问题。

物资匮乏时代,普通民众难以企及小轿车之奢侈,然刘青山却轻易挪用公款,以满足个人享乐之欲。

此问题不仅关乎个人道德,更触及社会公正,挑战了法律法规的底线。

此事发生后,党内掀起波澜。尽管信息传播速度未及今日,但挥霍公款的行为仍迅速被关注,并在小范围内迅速传开。

此行为损害党和政府形象,同时为党内纪律检查工作发出警示,提醒需加强监督与管理。

公款购车成为当时党内反腐倡廉斗争的缩影,预示着反腐清理风暴即将来临。

后续时段,该事件引发了更深入的关注与广泛讨论。

它揭示了党内腐败与道德失范问题,同时促使人们深入思考如何强化党风廉政建设及反腐败斗争的措施。

刘青山因两辆小轿车而政治生涯蒙污,此事后来成为严厉打击腐败的重要案例。

【媒体曝光引发震动】

1951年夏,中国北方酷暑难耐,似乎预示着政治领域即将迎来一场重大变革。

《人民日报》报道揭露天津地委非法倒卖木材丑闻,犹如闪电划破夜空,迅速引起全国范围内的广泛关注和重视。

此事件非仅新闻报道,实为对当时党内部分官员腐败行为的直接曝光,凸显了问题的严重性。

李克才,河北重要领导,关注此报道不仅因其新闻价值,更因问题背后触发的责任感。他深感这些问题需得到重视。

报纸字句如锋利之刀,揭露平静表象下隐藏的腐败伤疤,直指问题核心。

面对此情,李克未沉默回避,而是决定深入调查,探寻事实真相。

李克行动追查某事时,遭到了刘青山的直接挑衅。

刘青山无悔意,竟称与张子善共谋此事,视权力为私利交换工具,自信无人能制裁他们。

此傲慢态度,不仅挑衅李克才个人,更彰显出对党和国家法律的公然轻视。

那个时代,面对权力腐败,多数人或选择沉默,因揭露打击需承担高昂代价。

李克才反应坚定,这既因他个人的勇气与正义感,也因他对党和人民怀有的深厚责任感。

面对刘青山的挑衅,李克才毫不退缩,更加坚定决心,誓要追查真相,彻底揭露所有事实。

刘青山的挑衅与腐败,揭示了当时部分官员滥用职权、以权谋私的普遍现象。

此行为损害党和政府形象,更严重地侵蚀了社会公平正义,造成了不良影响。

刘青山和张子善的案例仅为表象,实则揭示了更为深刻的问题,仅是众多问题中的一小部分。

【勇士揭发与社会反响】

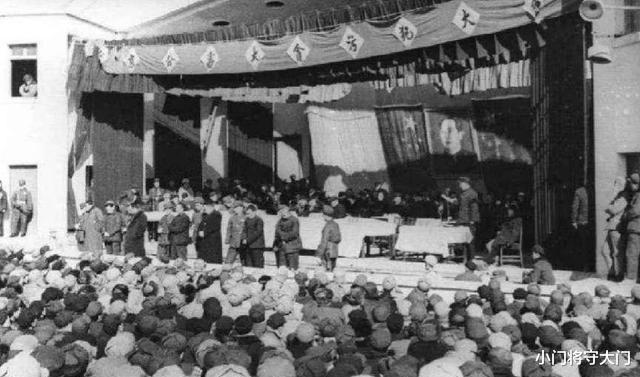

1951年11月末,河北保定寒意袭人,而该市召开的第三次代表会议却热情如火,激发了每个人的内心,使之热烈沸腾。

李克才,河北省领导,于会上挺身而出,成为瞩目焦点。他不仅置身于众人视野,更屹立于正义与历史发展的大潮之中。

此次会议,李克才勇敢揭发刘青山、张子善问题,且呈上了私下搜集的各类确凿证据,毫无惧色。

这些证据涵盖物质如文档账目,及口述证词,均为李克才及其同事不懈努力,逐步积累所得。

李克才此举似寒冬炸弹,震撼全场。天津代表相继发言,力挺其行动。

他们揭露了更多问题,这些问题如同被掀开的盖子,显现出下方汹涌翻滚的污浊之流。

这场发言控诉了刘青山和张子善的个人行为,同时公开揭露了那个时代普遍存在的腐败现象。

这一系列行动在省内外造成强烈反响。河北省委组织部长薛迅,在会上代表省委表明了立场。

他强调,此事须作为重大问题严处。薛迅的表态彰显河北省委决心,更体现党和政府对腐败零容忍的立场。

会议氛围紧张,代表发言有力。此非仅审刘青山、张子善,实为对过往错误行为的全面清算。

每字每句如锤击心,这场会议成为河北省乃至全国政治生活的转折点。

会议推进中,更多证据逐一展现,刘青山与张子善所涉问题日渐明朗。

他们滥用职权,进行权钱交易,贪腐严重,侵害国家人民利益,同时玷污党和政府形象。

这些举措在本次会议中被完全曝光,所有相关行为终得揭示。

【严惩不贷确立新风】

1952年2月10日,河北省历史中铭刻了重要事件,该事件影响深远,成为不可磨灭的印记。

刘青山和张子善因深度腐败,被铭记于中国反腐败斗争史册,其名字成为该领域不可忽视的历史印记。

经调查,两人利用职权盗用巨额公款,严重违反党纪并触犯国法,其行为对社会造成了极为恶劣的影响。

河北省成立特别法庭,彰显了对该事件的重视,并体现了对法治原则的坚定维护。

此法庭非常规司法程序,其成立彰显党和政府对此案高度重视,并表明对腐败行为将采取严厉打击态度。

审理中,法庭依法搜集文档记录、财务账目及证言等证据,充分展现刘青山、张子善腐败事实。

审判过程公开透明,旨在使公众认识腐败严重性,并彰显法律公正。

法庭宣布对两人判处死刑并立即执行,此决定既是对其二人的惩罚,也彰显新中国成立以来对腐败问题的严肃态度及零容忍政策。

该判决在当时社会产生了深远影响。

首先,该规定明确表明,无论职位高低,触犯法律者都将受到相应惩罚。

对于当时正进行社会主义建设的中国,此点意义重大。它清除了政治腐败,为构建清正廉洁的政治环境树立了典范。

此事及其处理结果显著增强了民众对党和政府反腐决心及廉洁政府建设的信任。

人们见证了党和政府维护公正、推行法治的坚定与能力,这对增强政府公信力、建设法治国家至关重要。

【深刻反思与历史意义】

2月10日下午1时,两声枪响后,刘青山与张子善的生命历程骤然终结。

那一刻,校场氛围沉重,周遭空气仿佛凝固,一片沉寂。

36岁的刘青山与38岁的张子善,曾在政治舞台占重要位置,却因严重腐败行为,最终走向没落。

刑罚执行后,人们悄然离去,现场迅速空旷。唯余数名战士,坚守在这片沉寂的土地上。

数小时后,东关大校场人群散尽,重归宁静,然而这份宁静之下,隐藏着深切的哀痛与深沉的自我反省。

在沉重氛围笼罩之际,刘青山的胞弟刘恒山抵达了现场。

他的出现,给这沉寂的空间平添了一抹波澜,仿佛打破了原有的宁静。

刘恒山步伐沉重,独自穿越空旷校场,缓缓走向兄长遗体,身影显得格外孤寂。

面对守护的战士,刘恒山的话语蕴含复杂情感:对毛主席的决定表示认同,并感激党为敌人留下的尊严。

随后,刘恒山敏捷而谨慎地用毛毯包裹起哥哥遗体。

此景虽简,却寓深意。

特殊历史时期,保留死者全尸,对家属而言,既是慰藉也是尊重。

刘恒山将哥哥尸体置于候着的牛车上,未做停留,急于带回家族做最后告别。

牛车慢慢启程,逐渐隐没于夜色深处,仿佛同时将一段被遗忘的历史一并带走。

王祝福在《廉政文化研究》2012年第3期指出,通过严肃处理刘青山、张子善案,塑造了政党清正廉洁的形象,相关内容发表于第75至79页。