1990年,一位阔别祖国40年的76岁老人回到哈尔滨探亲。她颤颤巍巍地走到一座墓前,热泪长流。墓中长眠着影响她一生的人——一位白俄罗斯女人。

1914年,一个女婴在哈尔滨东铁路局附属医院呱呱坠地。她的父亲——一个从山东闯关东的男人,厌倦了漂泊迷乱的生活,为女儿取名“聚聚”,大名张玉莲。希望家人从此永远团聚,不再分离。

然而,事与愿违。在聚聚2岁多时,母亲产下弟弟后突然撒手人寰。年轻的父亲满面愁容,他要护送妻子的灵柩回山东老家,路途遥远,归期渺茫。

这时,俄国邻居阿里莫夫夫妇伸出了援手:“我们没有孩子,把这个女孩交给我们抚养吧。”弟弟则被一位亲戚接走,小聚聚从此有了一个新名字——佐雅。

阿里莫夫夫妇将佐雅视若己出。在漫长的冬夜,养母瓦娃会给佐雅读故事,讲普希金的传奇。那些饱含深情的朗读,宛如涓涓细流,缓缓融入佐雅幼小的心灵,让她从小便萌生了对艺术的热爱。

不知不觉中,佐雅也像她的养母一样拥有积极乐观的态度、富有才情。这个黑眼睛、黄皮肤的女孩能说一口流利的俄语,很是招人喜欢。

转眼间,佐雅到了上小学的年纪,瓦娃却做出了一个意想不到的决定。

她郑重地说:“你是中国人,必须要学中国话。”于是,她把佐雅送进了一所中文学校。这个决定让佐雅感激终身。

她们住进了一个大院,佐雅用回本名张玉莲,她与大院主人家的孙家兄妹结为好友。孙家兄妹后来一个成了大名鼎鼎的“短跑女王”孙桂云,另一个哥哥孙桂籍后来成了她的丈夫。

张玉莲中文基础差,弄不懂历史朝代的更替,瓦娃特意请孙桂籍为女儿辅导。这位博学的大哥哥让张玉莲心生佩服。两人青梅竹马,感情深厚。

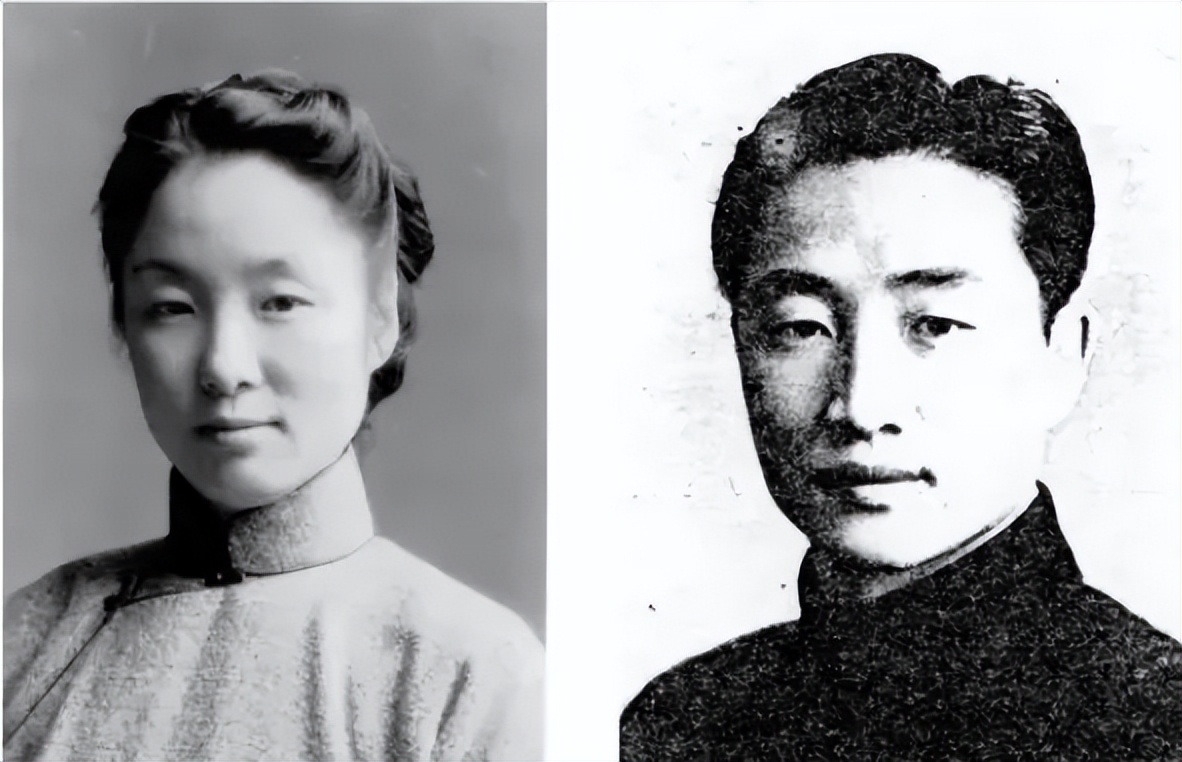

小学毕业后,佐雅考入了哈尔滨市立一中,孙桂籍建议她改名为“张郁廉”。在这里,张郁廉结识了一位好朋友,她就是日后闻名文坛的作家萧红。在后来的岁月里,张郁廉与萧红、萧军等著名作家并列出现在“东北作家群”。

1931年,张郁廉初中毕业后远赴天津,就读于南开女中。随着九一八事变爆发后,她前往北平慕贞女中读书,当时孙桂籍正在国立北平大学商学院读书。

故乡沦陷,这个十几岁的女孩常常在梦醒时分泪湿枕巾。她深深想念远在哈尔滨的养母,却没想到,很快与她阴阳相隔。

1933年冬天,瓦娃突发心脏病猝然离世。张郁廉悲痛欲绝,当时日本人在东北建立伪满政权,她不顾危险,连夜赶回哈尔滨。

望着再也不能睁开眼睛的养母,儿时的温馨画面一幕幕涌上心头,她禁不住热泪长流。她最后一次抚摸养母的额头,神父劝道:“不要再哭了,让她安心地走上天堂吧。”那段时间,张郁廉每天以泪洗面。

临近毕业时,她鼓励自己:“未来掌握在我手中,一定要坚强、振作起来。”这也是她回报养母最好的方式。

1934年,张郁廉考入燕京大学医学预科系,兼修新闻。然而,求学之路再次被日本人的炮声阻断。

七七事变后,她随流亡学生来到南京,与父亲短暂会面。父亲一再叮嘱她:“女孩子家绝对不要到前线工作,一定要完成大学教育”。

可这位父亲至死都不知道,女儿不仅违背自己的意愿,还去到了最危险的地方。

辗转来到汉口的张郁廉,看到苏联塔斯社急需懂俄语的人才,便毫不犹豫地报了名。

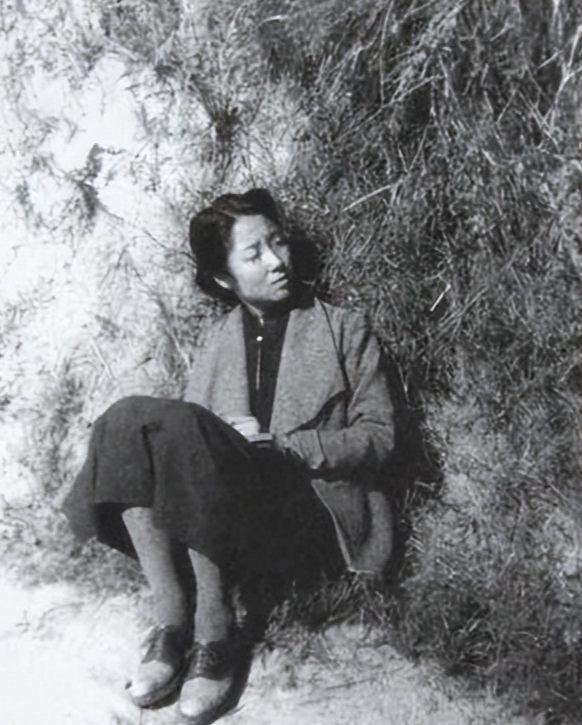

学过新闻又懂俄语的她顺利被录取,起初负责将报纸上的中文翻译成俄文这类文书工作。随着战事愈发紧张,她走上前线成为了一名战地记者。

她说:“我在东北长大,长期受外国人欺负,民族意识格外强烈。当国家需要我时,我就毅然奔赴前线。”

1938年,日军逼近徐州,徐州会战一触即发。莫斯科派来多位军事记者,张郁廉随同她们一同奔赴前线。亲历战场,所见之处令人触目惊心。

他们在枪林弹雨中穿行,来到最前线。采访结束后,旅长覃异之送给她一支小手枪,“你是到我旅部前线的第1位女记者,令人心生敬佩。这支德制勃朗宁小手枪送给你,必要时可用来自卫。”

到台儿庄大捷时,张郁廉又赶赴现场。只见浅埋的土堆旁,野狗正在争抢尸体,断臂残肢散落一地,甚至还有肠子露在外面,可以想象会战有多惨烈。

在徐州大突围期间,日军进行低空轰炸。有一次,两、三架日机朝他们袭来,司机赶紧停车,大家纷纷跑到两旁稻田及村庄躲避。

张郁廉赶紧抱头躺下,耳边四起“扑扑”的雨点般的弹声。不知多久,敌机走了,张郁廉起身拍去浑身的泥土,摸到热血大惊失色,再摸摸全身,没有痛的地方,原来是旁边那人的血溅到她身上。

一行人只能昼伏夜行。21天之后,她们终于成功脱险。当时他们个个蓬头垢面,身上长了了虱子。

回到汉口后,张郁廉被调往重庆的塔斯社,与苏联著名记者罗曼·卡尔曼成为搭档。他们深入湘鄂前线、中条山战区,用镜头和文字,记录下那段惨烈的历史。

国共合作期间,他们又一起前往延安,拍摄了以伟人工作为题材的珍贵历史纪录片。

1942年,张郁廉没有忘记父亲生前的嘱托,重新回到校园做学生,完成了大学教育。

毕业后,她前往重庆,加入中央通讯社,与孙桂籍久别重逢。1944年,这对有情人终成眷属。

5年后,她随着丈夫前往台湾,没想到,这一别,再次回到故乡已是40年之后。故乡的人和景,时常在她梦中萦绕。

到台湾后,张郁廉回想起儿时养母对她的艺术培养,拜国画师张君璧为师。家中仅有的一张桌子,白天是餐桌,晚上是孩子们的学习桌,也是她作画的桌子。

日复一日,她勤学苦练,完成了从战地记者到国画大师的华丽转身。

1976年,丈夫孙桂籍参加一个讨论会,起身发言时心脏病猝发,与世长辞。张郁廉悲痛难忍,但她告诉自己,要坚强愉快地活下去。 她在案头写下“简单有序,美观自然”八个字用以自勉,始终未忘自己的初心。她最大的心愿便是早日与家人团聚,实现祖国统一。

1990年,阔别祖国40年后,她终于回到了家乡。站在养母的墓前,她热泪长流。

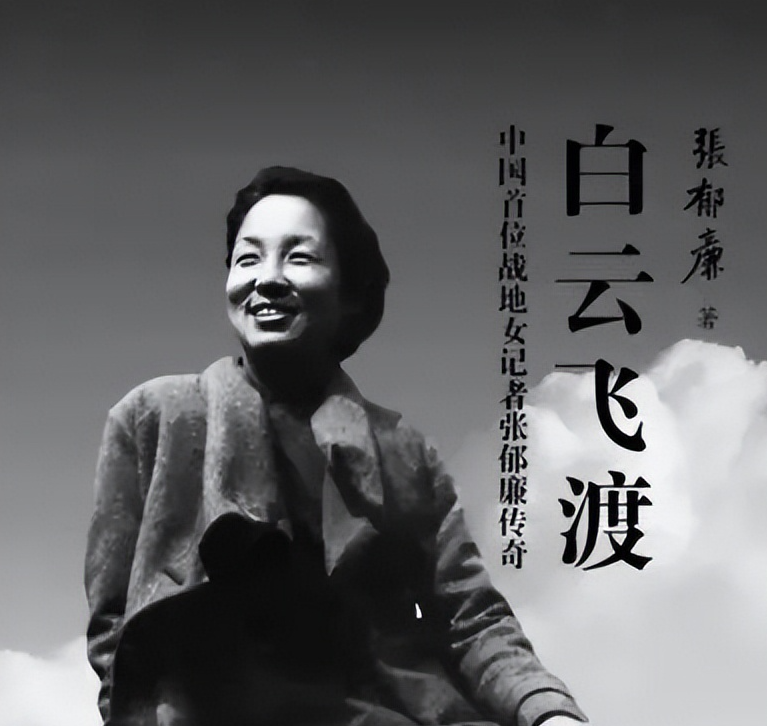

晚年,张郁廉移居美国。2010年5月12日,96岁的她在睡梦中悄然离世,结束了传奇的一生。

她本是柔弱女子,却在烽火狼烟处,在枪林弹雨中奔走穿梭,用笔尖书写传奇。

她身上所迸发的女性力量令人震撼,她是当之无愧的铿锵玫瑰,致敬中国首位战地女记者张郁廉!