1949年的中国,历经战火洗礼,军事力量几乎从零起步。面对西方的技术封锁与盟友的背弃,中国凭借自力更生,实现了从仿制到自主研发的跨越式发展。如今,根据美国2023年《中国军力报告》的评估,中国已坐拥2200架战机、459艘军舰、5000枚导弹,成为亚洲无可争议的军事第一强国。这一数据的背后,不仅是量的积累,更是质的飞跃。本文将从海、陆、空三军核心力量出发,结合与美军的对比,解析中国军力的崛起逻辑与未来挑战。

一、空军:从“追赶者”到“挑战者”(1)“三剑客”撑起中国空军的脊梁中国空军的现代化始于歼-20、歼-16、歼-10C“三剑客”的列装。据外媒估算,截至2023年底,歼-20数量已突破200架,歼-16超300架,歼-10系列达400-600架,辅以运-20、直-20等特种作战飞机,总量约2200架。这一规模已超越美国空军的现役主力战机(F-15、F-16)数量,且在技术迭代上占据后发优势——歼-20作为全球唯三的五代机之一,隐身性能与2.5马赫速度令其成为“空中幽灵”;歼-16则对标美军F-15EX,兼具空战与对地打击能力。

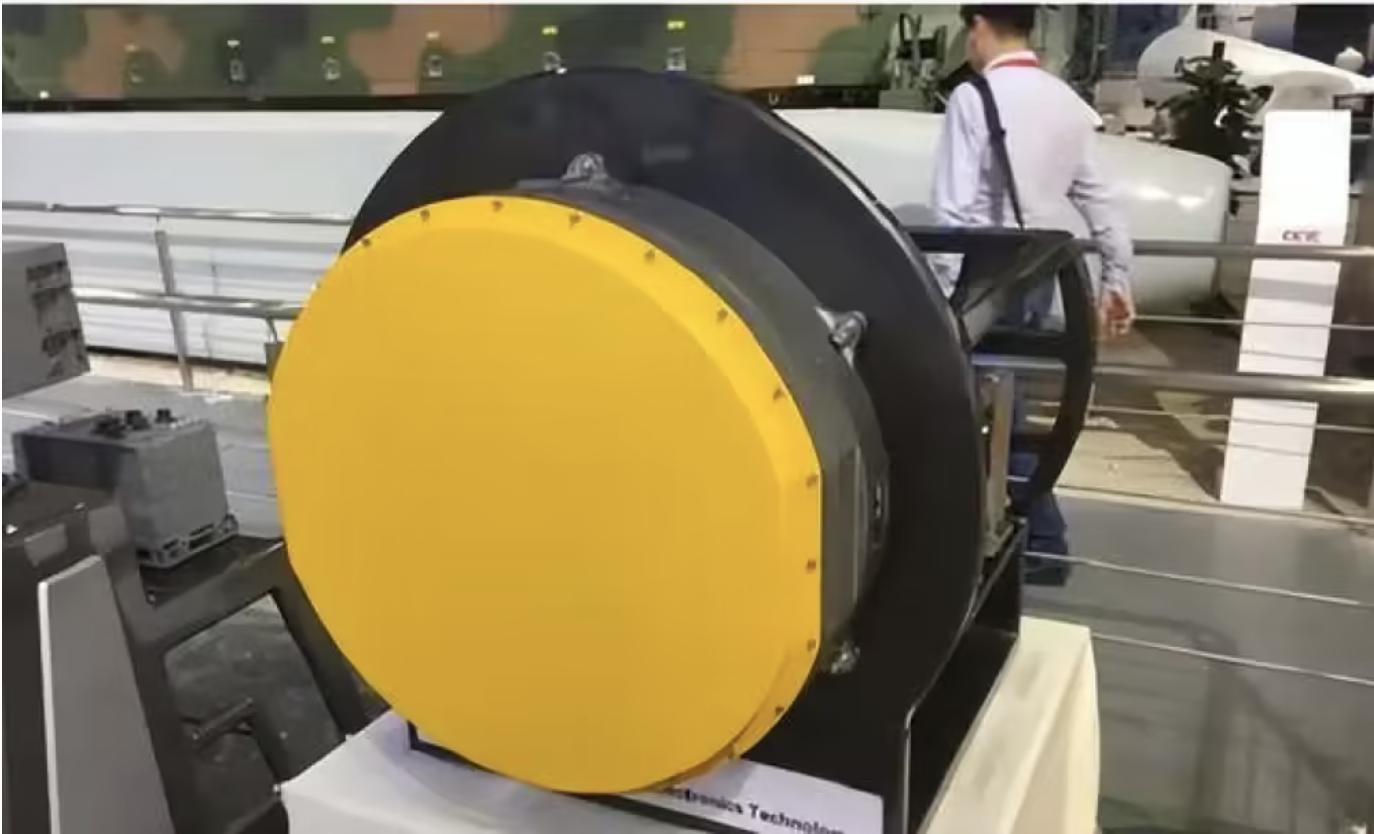

除此之外,中国的歼10、歼11都已经全部升级相控阵雷达,探测性能远超美国F35。

升级了相控阵雷达的歼10A和歼11B,一方面能够拥有强大的探测能力和战场区域感知能力,而且还配备了我军现役先进的霹雳系列空空导弹。整体上看,歼10A和歼11B战斗机的战力不仅大大超过了苏-27,甚至相比俄军的苏-35也不遑多让,虽然也许相比歼-16还略逊色一筹,但是在某种程度上依然可以被看做一款“简化版”的“最强侧卫”。

这两年,中国一直在对服役的歼10、歼11、歼16等进行升级,通过更换发动机、雷达、显示器等核心零部件,对战斗机硬件大规模调整,再搭配全新的作战软件和武器,足以使得战机在之后10年保持可观的战斗力。而对于一些无法进行升级的机型则加速淘汰,比如歼11A、歼7等。

在长达30-35年的服役过程中,战斗机想要在大部分时间保持战斗力,就需要不断更新以避免落伍。而国外战斗机一般的升级节点都是在服役15年左右,中国如此高频率、大规模的更新升级,还是非常罕见的,之所以如此,是因为中国的第四代战斗机都服役比较晚,性能又比较落后,作为一支正蓬勃发展的空中力量,对四代机的需求依然十分旺盛,所以需要更新升级,来维持其战斗力。

尽管中国战机总量占优,但美国仍保有约450架F-35五代机(全球最多),且预警机、加油机等辅助机型数量远超中国。不过,美军现役F-15、F-16中,半数以上服役超30年,机体老化与维护成本高昂成为掣肘。

除此之外,F35A的战备完好率从22年的65%急剧下跌到了23年的51%。也就是说美军服役的F35A能够出动的数量只有5成,美军一共服役了310架F35A,那这也意味着一旦发生军事冲突,美国能够出动的F35A大概只有155架。

F15C更惨,战备完好率甚至只剩下了33%,注意这些完好率数字还是高估了,因为按美国审计署的计算方法,表上只计算战机能完成任意一种战备任务的完好率,而不是能完成全部任务的完好率。

举例来说:F35A、B、C在2023年能执行全部战备任务的军机数量仅有36.4%、14.9%、19.2% 。

最尴尬的问题在于,根据五角大楼的文件,至今为止,F35的各种测试和演习都无法证明在应对同等对手或更先进对手的情况下如何生存。

F35 在设计时没有预料到今天主要对手的反隐形能力,在隐形能力失去的情况下,F35的防御能力令人担忧。

现在F35的战备完好率如此之低,这也就意味着,如果中美发生军事冲突,美空军能够出动的都不一定有解放军的歼20数量多。

反观中国,歼-11B、歼-10A等主力机型服役不足20年,升级潜力更大。若以“四代半及以上战机”为标准,中国机队规模已悄然超越美国。

中国海军现役459艘军舰,总吨位超240万吨,规模居全球第二。过去十年,052D驱逐舰、055大驱、075两栖攻击舰、076电磁弹射两栖攻击舰等新型舰艇密集下水,彻底扭转了“数量多、吨位小”的刻板印象。尤其是055大驱,满载排水量1.2万吨,配备112单元垂发系统,综合战力媲美美军朱姆沃尔特级驱逐舰711。此外,三艘航母(辽宁舰、山东舰、福建舰)的入列,标志着中国海军正式迈入“航母时代”。

(2)中美海军博弈:数量、吨位与远洋短板美国海军仍以11艘核动力航母、70余艘核潜艇和总吨位350万吨的绝对优势领先。但中国在造船能力上碾压对手——年造船量是美国的220倍,且主力舰艇技术迭代速度更快。

美国目前仅剩下4个军用造船厂,在十年内(2011-2021),中国制造出8艘055万吨驱逐舰和25艘导弹驱逐舰,中国目前一年可以下水盾舰(盾舰一般为一般为驱逐舰)大约是9艘,其数量甚至超过了美国十年制造盾舰总和。

需要指出的是,美国制造军舰的成本要远高于中国,美国制造一艘导弹驱逐舰的成本要在30亿美元,举个例子,美国批准了2023财年为海军的造船工作拨款326亿美元,虽然海军申请的预算只有279亿美元,如此庞大的金额需要造多少艘军舰呢?答案是11艘。也就是说每艘军舰的成本预算是30亿美元。

而这11艘军舰包括了三艘阿里伯克III型导弹驱逐舰,两艘弗吉尼亚级攻击核潜艇,两艘先锋级远征快速运输船,一艘星座级导弹护卫舰,一艘圣安东尼奥级船坞登陆舰一艘,约翰刘易斯级舰队油轮,一艘纳瓦霍级远洋拖曳打捞救生船。

而中国建造一艘055型导弹驱逐舰的成本不超过10亿美元,这还是首批建造的成本,而后续因为生产线搭建完成,在成本、时间上都要降低,即使按照10亿美元的成本来算,中国可以建30艘055型大驱。

除此之外,中国驱逐舰普遍装备鹰击-21高超音速反舰导弹,而美军同类武器尚在测试阶段。而中国最大的短板是什么呢?中国缺乏海外基地与补给舰群,远洋作战能力仍存短板。

美国报告称中国储备约5000枚导弹,涵盖陆基东风系列、海基巨浪系列及空基巡航导弹。其中,东风-41射程1.4万公里,可覆盖全球;东风-26D“航母杀手”具备反舰能力;东风-17高超音速导弹凭借机动变轨技术,令现有反导系统形同虚设。此外,中国火箭军拥有全球规模最大的常规导弹部队,可在局部冲突中实施“饱和打击”。

(2)中美导弹竞赛:技术代差与核威慑美国在核弹头数量(约3800枚)与三位一体核力量上仍占优,但中国凭借高超音速技术实现“非对称突破”。例如,美军AGM-183A高超音速导弹多次试射失败,而东风-17已实战部署。在常规导弹领域,中国反舰导弹种类与数量远超美国,成为西太平洋“反介入/区域拒止”战略的核心。

一个无可置疑的事实就是,中国解放军的高超音速导弹射程已经覆盖了西太,实际上,美军也意识到了这点,所有再把部署在第一第二岛链的士兵回缩到关岛。

在12月下旬的时候,根据美日协议,冲绳美军将有9000人撤离,其中4000人撤离关岛,5000人撤到夏威夷。这一次美军无疑是大踏步后退,美军在冲绳一共部署有19000人的海军陆战队,这一下子就几乎要撤走一半,而这份美日协议是2006年达成的,也就是时隔18年后,美国终于打算履行协议了。

冲绳所在的琉球群岛,没有战略纵深,从最近的宫崎基地那边提供火力保障,也有740多公里的距离。菲律宾美军基地过去也要1000多公里,实在太远了。现在就更无解了,除了各种“使命必达”的东风快递,解放军的远程打击能力已经进化到“无人数字化作战”的地步了,美军的任何举动都在雷达、卫星和预警机的全天候监控之下。不要说冲绳基地在裸奔,所谓的“第一岛链”也扛不住啊。所以,冲绳基地做个前哨观察站还可以,做前沿阵地的话,那就只能等着挨炸,这就有了冲绳美军要转移的想法。

而这样的目的自然是为了优化其在西太平洋地区的兵力部署,应对所谓“反介入/区域拒止”威胁,减少在“第一岛链”内易受攻击的兵力,强化“第二岛链”支撑作用以保持地区前沿军事存在。

四、争议与反思:数据背后的博弈美国《中国军力报告》虽部分反映中国军事进展,但也被质疑夸大威胁以争取军费。例如,中国核弹头数量官方公布为300枚左右,远低于美方估算。此外,报告选择性忽略美军自身问题——F-35项目超支、舰艇老化、造船业萎缩等,却渲染中国“扩张性军事野心”。对此,中国始终强调“和平发展”,军力建设仅为防御所需。

结语:龙鹰之争,谁主沉浮?中美军力的此消彼长,既是技术竞赛,更是战略意志的较量。中国凭借2200架战机、459艘军舰、5000枚导弹的硬实力,已在亚洲确立主导地位,但全球投射能力仍逊于美国。未来十年,随着中国六代机、新型核潜艇及太空战力的突破,“龙鹰对决”或将重塑全球军事格局。然而,军事霸权并非中国所求,正如外交部所言:“中国永不称霸,但也绝不允许霸权凌驾于头顶。”