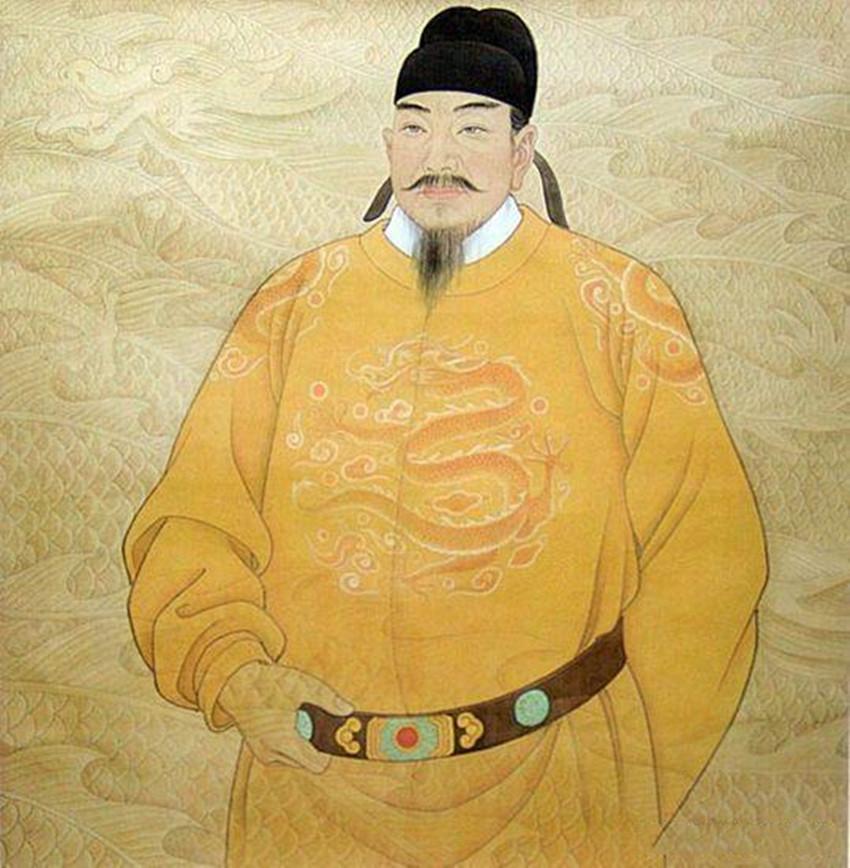

当我们谈及中国历史上的伟大帝王,秦始皇、汉武帝、唐太宗等名字总是脱口而出,他们的功绩被无数史书和影视作品反复传颂,成为了家喻户晓的传奇。秦始皇统一六国,奠定了中国大一统的基础;汉武帝北击匈奴,拓展了华夏的版图;唐太宗开创贞观之治,让大唐盛世威名远扬。然而,在历史的长河中,有一位帝王的光芒却常常被这些耀眼的名字所掩盖,他就是隋文帝杨坚。

杨坚,这个在中国历史进程中有着举足轻重地位的人物,却总是在大众的历史认知边缘徘徊。他所建立的隋朝,虽国祚短暂,却如同一颗璀璨的流星,在历史的天空中划过一道极为耀眼的光芒,对后世产生了深远的影响 。从结束长达近 300 年的分裂局面,到开创一系列影响深远的政治、经济、文化制度,杨坚的功绩丝毫不逊色于那些被人们广为传颂的帝王。今天,就让我们拂去历史的尘埃,重新认识这位被忽视的伟大君主 —— 隋文帝杨坚。

跌宕起伏的崛起之路

杨坚出生于西魏大统七年(公元 541 年),弘农郡华阴县(今陕西省华阴市)人 ,出身名门望族弘农杨氏,是东汉太尉杨震的第十四代孙。其父杨忠是西魏十二大将军之一,为北周的开国元勋,战功赫赫,官至柱国,被封为随国公。杨忠曾被西魏皇帝赐姓普六茹,因此杨坚也有鲜卑小字那罗延 。显赫的家族背景,为杨坚的政治生涯奠定了坚实的基础,但也让他在波谲云诡的政治漩涡中,早早地成为各方势力关注的焦点。

在北周时期,杨坚凭借父亲的功勋和自身的才能,在仕途上逐步晋升。然而,他的崛起之路并非一帆风顺,反而充满了猜忌与危机。北周明帝宇文毓对杨坚早存疑心,齐王宇文宪曾向明帝进言:“普六茹坚相貌非常,臣每见之,不觉自失,恐非人下,请早除之。” 而内史王轨也劝谏明帝:“杨坚貌有反相” 。这些言论无疑让杨坚的处境岌岌可危。幸运的是,杨坚广交天下豪杰,结识了不少北周的大臣、将军,比如郑译、李德林、李穆、梁睿等等。每当他受到北周皇帝的猜忌时,总有这些重量级人物出来为他说话。相士赵昭与杨坚交好,当着宇文毓的面佯装观察杨坚脸庞,然后毫不在意地说杨坚最多不过是个大将军,这才让宇文毓放下疑虑,杨坚也安然无恙。

宇文邕去世后,其子宇文赟即位,是为北周宣帝。杨坚的长女杨丽华被封为皇后,杨坚也因此晋升为柱国大将军、大司马,成为了国丈且手握实权。然而,宇文赟对杨坚的疑心更重,甚至直言要消灭杨家,并命内侍在皇宫埋伏杀手,只要杨坚有一点无礼声色,便立即杀之。面对女婿的猜忌和杀意,杨坚凭借着强大的心理素质和多年的政治历练,每次都神色自若,让宇文赟无杀机可乘。最后,杨坚通过内史上大夫郑译向宇文赟透露出自己久有出藩之意,这正合宇文赟的心意,杨坚遂被任命为亳州总管,暂时离开了政治中心,也暂时摆脱了性命之忧。

宇文赟是个荒淫无道的皇帝,他不问朝政,沉溺酒色,为了能更加逍遥自在,甚至将皇帝之位让给了年仅 6 岁的儿子宇文阐,自称天元皇帝,自己则住在后宫,与嫔妃宫女们肆意享乐。这种荒唐的行为使得北周的朝政日益腐败,国力逐渐衰退,也为杨坚的崛起提供了契机。大象二年(公元 580 年),宇文赟病危,年仅 22 岁便一命呜呼。此时,年仅 8 岁的宇文阐无法亲理政事,北周的政局陷入了一片混乱。在这关键时刻,杨坚的机会终于来临。前内史上大夫郑译、御正大夫刘昉与杨坚关系密切,他们假传诏书,让杨坚进宫侍奉宣帝,接受遗命辅佐朝政、都督军事。就这样,杨坚以迅雷不及掩耳之势,迅速掌控了北周的朝政大权,成为了北周的实际统治者。

然而,杨坚的掌权之路并非毫无阻碍。他深知,自己作为外戚,虽然暂时掌握了朝政,但北周宗室及众多大臣对他并不服气,他们依然是自己巩固权力的巨大威胁。为了稳固自己的地位,杨坚开始了一系列的政治行动。他先是以赵王宇文招准备嫁女突厥为由,将赵王宇文招、陈王宇文纯、越王宇文盛、代王宇文达、滕王宇文逌等藩王召回京城,使他们离开了自己的势力范围,从而便于控制。同时,杨坚对北周的政治制度进行了一系列改革,减轻刑罚,推行新政,赢得了不少民心。

但这些举措并没有完全消除反对势力的反抗。相州总管尉迟迥,自认为是北周的有声望的宿将,对杨坚辅政专权极为不满,于是率先起兵反抗。他的起兵得到了众多人的响应,短短十多天就聚集了十几万人。与此同时,宇文胄在荥州、石愻在建州、席毗在沛郡、席毗之弟叉罗在兖州,也纷纷响应尉迟迥。尉迟迥还将自己的儿子送到陈国作为人质,请求陈国的援军,试图一举推翻杨坚的统治。面对尉迟迥的叛乱,杨坚果断任命上柱国、郧国公韦孝宽为行军元帅,率军前往镇压。在这场平叛战争中,杨坚充分展现了他的军事才能和政治智慧。他一方面给予韦孝宽充分的信任和支持,让其能够灵活指挥作战;另一方面,他积极拉拢其他地方势力,分化瓦解叛军。经过一番激烈的战斗,韦孝宽最终击败了尉迟迥,并将其斩首,成功平定了这场叛乱。

除了外部的军事威胁,北周宗室内部也蠢蠢欲动。雍州牧、毕王宇文贤以及被召回京城的赵、陈等五位藩王,看到尉迟迥起兵,也在暗中图谋叛乱。杨坚果断出手,先是捉拿了宇文贤并将其斩首,以起到震慑作用。对于赵王等人,他暂时隐忍不发,采取安抚策略,避免了局势的进一步恶化。然而,随着局势的发展,赵王等人的图谋逐渐暴露。杨坚毫不留情,果断斩杀了他们,彻底清除了北周宗室中的反对势力。

在平定叛乱和铲除宗室威胁的过程中,杨坚不断巩固自己的权力,逐步建立起了自己的势力集团。他重用亲信,提拔了一批有才能的官员,充实到各个重要岗位,掌控了朝廷的核心权力。同时,他还积极与地方势力建立联系,争取他们的支持,为自己的统治奠定了坚实的基础。

经过一系列的政治斗争和军事行动,杨坚在北周的地位日益稳固,权力也越来越大。周静帝宇文阐在杨坚的掌控下,逐渐成为了一个傀儡皇帝。公元 581 年,时机成熟,杨坚接受周静帝的禅让,正式称帝,建立了隋朝,改年号为开皇。他从一个备受猜忌的外戚,历经无数艰难险阻,最终登上了权力的巅峰,开启了属于自己的时代,也为中国历史的发展揭开了新的篇章。

文治武功的辉煌成就

杨坚即位后,深知北周旧有的政治体制存在诸多弊端,为了加强中央集权,提高行政效率,他果断地对政治制度进行了大刀阔斧的改革。其中,最具影响力的举措便是创立了三省六部制。在这一制度下,中央设立尚书、门下、内史三省,尚书省负责执行国家的政令,门下省负责审核政令,内史省负责草拟和颁发皇帝的诏令 。三省之间相互牵制,分工明确,避免了权力过度集中在少数人手中,使得决策更加科学合理。同时,尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分别掌管官吏任免考核、户籍财政、礼仪教育、军事、司法刑狱和工程建设等事务。这种明确的分工,极大地提高了政府的行政效率,为国家的稳定和发展提供了有力的制度保障。三省六部制自隋朝确立后,历经唐、宋、元、明、清等朝代的不断完善和发展,一直沿用至清末,长达一千多年,成为中国古代政治制度的重要基石。

除了三省六部制,杨坚还对地方官制进行了简化。南北朝时期,地方行政区划设置极为混乱,州、郡、县三级机构重叠,官员数量众多,导致行政效率低下,百姓负担沉重。杨坚果断采取措施,废除了郡一级行政机构,将地方行政区划简化为州、县两级。同时,他还裁汰了大量冗官,精简了官僚队伍,不仅节省了政府的财政开支,还提高了行政效率,减轻了百姓的负担。此外,杨坚规定,九品以上的官员一律由中央任免,每年由吏部进行考核,以决定官员的奖惩和升降。这一举措加强了中央对地方官员的控制,使得地方权力进一步集中到中央,巩固了国家的统一和稳定。

在选官制度方面,杨坚也进行了具有开创性的改革,他废除了九品中正制,开创了科举制的先河。在九品中正制下,选官主要依据门第出身,世家大族垄断了官场,寒门子弟很难有出头之日。而科举制则打破了这种门第限制,通过考试选拔人才,使得有才能的人无论出身贵贱,都有机会进入仕途,为国家效力。这一制度的创立,为社会各阶层提供了公平竞争的机会,激发了人们学习的积极性,促进了社会的流动和发展。科举制自隋朝创立后,不断发展完善,成为中国古代选拔人才的主要方式,对中国历史的发展产生了深远的影响。

经济改革,富国强民在经济领域,杨坚同样展现出了卓越的治国才能和远见卓识。他深知农业是国家的根本,为了促进农业生产的发展,增加国家的财政收入,他推行了均田令。均田令规定,成年男子每人可受露田 80 亩,永业田 20 亩;成年女子每人可受露田 40 亩 。奴婢和耕牛也可根据一定的标准受田。通过均田令的实施,大量无地或少地的农民获得了土地,提高了他们的生产积极性,促进了农业生产的发展。同时,均田令还限制了土地兼并,使得土地分配更加公平合理,维护了社会的稳定。

为了准确掌握人口数量和土地状况,加强对户籍的管理,杨坚还进行了大规模的户籍改革。他推行了 “大索貌阅” 和 “输籍定样” 等措施。“大索貌阅” 就是由政府派人到各地清查户口,核对户籍上登记的人口与实际人口是否相符,防止有人隐瞒户口或逃避赋税。“输籍定样” 则是由政府根据民户的资产和人口情况,制定出划分户等的标准,作为征收赋税和征发徭役的依据。通过这些措施,隋朝的户籍管理更加规范,国家掌握的人口数量大幅增加,赋税收入也相应提高。

此外,杨坚还十分重视水利工程的建设和粮食储备。他下令开凿了广通渠,连接了长安和黄河,使得关中地区的物资运输更加便捷,促进了经济的交流和发展。同时,他还在全国各地修建了许多粮仓,如洛口仓、含嘉仓等。这些粮仓规模宏大,储存了大量的粮食,不仅在丰年可以储存余粮,防止粮食价格过低伤害农民利益,在灾年还可以开仓放粮,赈济灾民,保障了百姓的生活和社会的稳定。

在杨坚的一系列经济改革措施的推动下,隋朝的经济迅速繁荣起来。农业生产得到了极大的发展,粮食产量大幅增加;手工业和商业也日益兴旺,城市繁荣,人口增长。隋朝的国力日益强盛,为后来的统一战争和国家的发展奠定了坚实的物质基础。

军事统一,安定四方在军事方面,杨坚的最大功绩便是出兵灭陈,结束了自西晋末年以来长达近 300 年的分裂局面,实现了全国的统一。在准备灭陈之前,杨坚采取了一系列措施来增强隋朝的军事实力。他改革了府兵制,将府兵纳入地方州县管理,实现了兵农合一。这一改革使得军队的兵源更加充足,士兵的素质得到了提高,同时也减轻了国家的军事负担。此外,他还加强了军队的训练,提高了军队的战斗力。

公元 588 年,杨坚任命晋王杨广为行军元帅,率领五十一万大军,兵分八路,向陈朝发起了进攻。隋军一路势如破竹,迅速突破了陈朝的长江防线。次年,隋军攻入陈朝的首都建康(今江苏南京),俘虏了陈后主陈叔宝,陈朝灭亡。随后,隋朝又陆续平定了江南地区的一些残余势力,实现了全国的统一。

统一全国后,杨坚并没有放松对军事的重视。他深知边疆地区的稳定对于国家的安全至关重要,因此采取了一系列措施来巩固边疆。他多次派遣军队出击突厥,采用分化瓦解、远交近攻等策略,成功地削弱了突厥的势力,使其分为东、西两部。东突厥在隋朝的军事压力下,向隋朝称臣纳贡;西突厥也在一定程度上受到了隋朝的控制。此外,杨坚还加强了对东北地区、西南地区和岭南地区的管理,通过设立郡县、派遣官员等方式,将这些地区纳入了隋朝的版图,维护了国家的统一和领土完整。

杨坚的军事统一行动,不仅结束了长期的分裂局面,实现了国家的大一统,还为民族融合和文化交流创造了有利条件。在统一的国家环境下,各民族之间的交流和融合更加频繁,促进了中华民族的发展和壮大。同时,统一也为文化的传播和发展提供了广阔的空间,使得不同地区的文化相互借鉴、相互融合,共同推动了中国文化的繁荣和发展。

文化传承,兼容并蓄杨坚深知文化对于国家和民族的重要性,因此在他统治期间,十分重视文化教育的发展。他大力兴办学校,在中央设立了国子寺,下设国子学、太学、四门学等,培养了大批的人才。在地方上,他也鼓励各州、县兴办学校,推广教育,使得更多的人有机会接受教育。通过这些措施,隋朝的文化教育得到了迅速的发展,培养了一大批优秀的人才,为国家的治理和文化的传承提供了有力的支持。

在文化政策上,杨坚采取了兼容并蓄的态度,鼓励各种文化的发展和交流。他不仅重视儒家思想的传承和发展,将儒家经典作为学校教育的重要内容,还大力提倡佛教和道教。他本人对佛教有着深厚的信仰,在位期间,大力扶持佛教的发展,修建了大量的寺庙和佛塔,翻译了许多佛教经典。在他的倡导下,佛教在隋朝得到了广泛的传播,成为了社会的主流宗教之一。同时,他也对道教给予了一定的支持,道教在隋朝也得到了一定的发展。这种兼容并蓄的文化政策,促进了不同文化之间的交流和融合,使得隋朝的文化呈现出多元繁荣的景象。

此外,杨坚还注重文化典籍的整理和保护。他下令收集和整理散落各地的文化典籍,组织学者进行校勘和编纂,使得许多珍贵的文化遗产得以保存和传承。这些文化典籍不仅是中国古代文化的瑰宝,也为后世的学术研究和文化发展提供了重要的资料。在杨坚的重视和推动下,隋朝的文化事业取得了显著的成就,为后世的文化发展奠定了坚实的基础。

晚年的遗憾与争议

然而,人无完人,即便是像杨坚这样伟大的帝王,在其晚年也难免出现一些失误和争议,这些问题也在一定程度上影响了隋朝的长治久安。

在法律方面,杨坚早年致力于制定和完善法律制度,颁布了《开皇律》,对刑罚进行了大幅度的改革,废除了许多残酷的刑罚,使得法律更加公正、合理,为社会的稳定和发展提供了法律保障。但到了晚年,他却逐渐背离了自己所制定的法律原则,变得喜怒无常,常常法外用刑。他经常在朝堂上随意打人、杀人,甚至因为一些小事就对大臣施以重刑。例如,仅仅因为一名御史没有弹劾衣剑不齐的武将,他就下令将其处死;还颁布了 “盗一钱以上皆弃市”“三人共盗一瓜,事发即死” 等苛刻的法律条文 ,使得百姓生活在恐惧之中,法律的权威性和公正性遭到了严重的破坏。

在用人上,杨坚晚年变得猜忌多疑,不再像早年那样用人唯贤、信任大臣。他开始对一些开国功臣和朝中大臣产生怀疑,听信谗言,对他们进行打压和诛杀。虞庆则、史万岁等功臣都因受到猜忌而被杀害,高颎这位隋朝的开国元勋和中流砥柱,也因反对废太子杨勇而被独孤皇后嫉恨,在杨坚的默许下被罢官免职。这些功臣的离去,不仅使得朝廷内部人心惶惶,也削弱了隋朝的统治基础。

在继承人的选择上,杨坚更是犯下了一个严重的错误。他原本立长子杨勇为太子,杨勇性情宽厚,为人率真,在处理政务方面也有一定的能力。但杨勇喜好奢华,生活上较为铺张,这与杨坚崇尚节俭的性格背道而驰。而次子杨广则善于伪装,他表面上装作生活简朴、礼贤下士,对父母恭敬孝顺,实际上却心怀野心。杨广深知父母的喜好,于是刻意迎合,在杨坚和独孤皇后面前表现得十分出色,逐渐赢得了他们的欢心。同时,杨广还与大臣杨素勾结,在杨坚面前不断诋毁杨勇,诬陷他有谋反之心。最终,杨坚在独孤皇后和杨素的蛊惑下,于开皇二十年(公元 600 年)废黜了杨勇的太子之位,改立杨广为太子。这一决定为隋朝的灭亡埋下了巨大的隐患,杨广即位后,即隋炀帝,他的暴政和昏庸使得隋朝迅速走向了衰败。

在个人生活方面,杨坚早年与独孤皇后感情深厚,夫妻二人相互扶持,共同开创了隋朝的基业。独孤皇后在世时,对杨坚的后宫生活管束较严,杨坚也基本能做到专情。但独孤皇后去世后,杨坚便开始放纵自己,沉迷于女色。他宠爱宣华夫人陈氏和容华夫人蔡氏等嫔妃,生活变得日益奢靡。过度的放纵使得他的身体每况愈下,最终一病不起。

杨坚晚年的这些行为,使得他早年所建立的功绩受到了一定的影响,也让隋朝的发展陷入了困境。他的猜忌多疑、法外用刑导致了朝廷内部的混乱和人心惶惶;继承人的错误选择则直接导致了隋朝在隋炀帝的统治下迅速走向灭亡。但尽管如此,我们也不能因此而忽视他在隋朝建立和初期发展过程中所做出的巨大贡献。他统一全国、开创的政治经济制度等,对中国历史的发展产生了深远的影响,他的功绩依然值得我们铭记和敬仰 。他的一生,是充满传奇色彩的一生,既有辉煌的成就,也有令人遗憾的失误,为后世留下了宝贵的历史经验和教训。

历史的回响与启示

隋文帝杨坚的一生,犹如一部波澜壮阔的史诗,充满了传奇色彩。他从一个备受猜忌的北周外戚,历经无数艰难险阻,最终登上皇位,建立了隋朝,结束了长达近 300 年的分裂局面,实现了全国的统一,这是何等的壮举!他所推行的一系列政治、经济、文化改革,如三省六部制、科举制、均田令等,对中国历史的发展产生了深远的影响,为后世的繁荣奠定了坚实的基础。他的这些功绩,足以让他在历史的长河中留下浓墨重彩的一笔,与那些被人们广为传颂的帝王相媲美。

然而,他的晚年却充满了遗憾和争议。他的猜忌多疑、法外用刑,使得朝廷内部人心惶惶,政治生态遭到破坏;他在继承人选择上的失误,更是直接导致了隋朝的迅速灭亡,让他辛苦建立起来的基业毁于一旦。这也让我们深刻地认识到,即使是伟大的人物,也难以避免人性的弱点和错误的决策。

杨坚之所以被后世低估,一方面是因为隋朝国祚短暂,仅存在了 37 年,在历史的长河中如昙花一现,不像汉、唐等朝代那样有着漫长的历史和丰富的文化传承,容易被人们所忽视。另一方面,唐朝建立后,为了彰显自身的正统性和合法性,对隋朝的历史进行了一定程度的抹黑和贬低,这也在一定程度上影响了后人对杨坚和隋朝的评价。此外,杨坚的皇位是通过禅让的方式从北周静帝手中夺取的,这种和平过渡的政权更迭方式,相较于通过武力征伐建立的王朝,在人们的认知中似乎缺乏了一些传奇色彩和英雄气概 。

但无论如何,杨坚对中国历史发展的重要贡献是不可磨灭的。他的统一大业,让中华民族重新凝聚在一起,为民族的融合和文化的交流创造了有利条件;他的制度创新,为后世的政治、经济、文化发展提供了重要的借鉴和模板,影响了中国历史长达一千多年。从他的人生中,我们可以得到许多宝贵的启示:在面对困难和挑战时,要有坚定的信念和顽强的毅力,勇往直前,永不放弃;在取得成功后,要保持清醒的头脑和谦虚谨慎的态度,戒骄戒躁,居安思危;在做出决策时,要全面考虑各种因素,权衡利弊,避免因一时的冲动和错误判断而导致严重的后果。

隋文帝杨坚,这位被忽视的伟大君主,他的功绩和精神值得我们永远铭记和敬仰。让我们拂去历史的尘埃,重新认识这位在中国历史上有着重要地位的帝王,从他的故事中汲取智慧和力量,为我们今天的发展和进步提供启示和借鉴 。