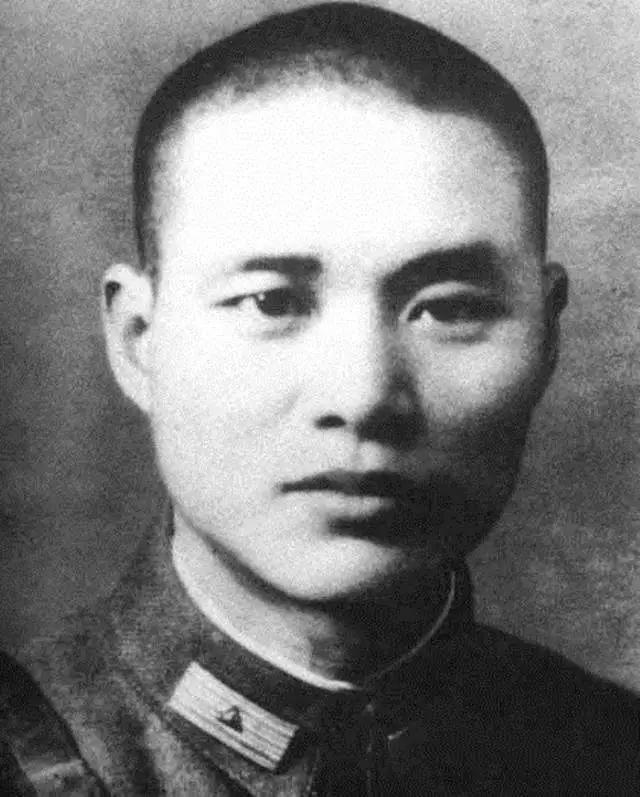

戴笠这个人,有人骂他是杀人魔头,有人称他是情报鬼才。

他效忠蒋介石十五年,甘为鹰犬,杀人无数。

他从市井混混一路爬到蒋的心腹,权势滔天。

然而,他们之间哪有什么真情?不过是相互利用。

到了后来,猜忌四起,暗流汹涌,二人互相提防,关系腐朽发臭。

最终,戴笠飞机失事,死得干脆。

沈醉的回忆录揭开了一层内幕:事发前两年,戴笠与胡宗南在浴室密议,图谋私分江山。

消息走漏,最终传到蒋介石耳中,蒋几乎气晕。

蒋介石与戴笠蒋介石一生精于掌控,最严密的控制对象有三:特务、军队、财政。其中,特务居首。

军队与财政或许难驯,但特务机构,他必须亲手拿捏。

他深知特务的双刃性,给他们权力,却从不允许他们位高权重。

戴笠,军统头目,十余年辛劳,却始终只是个副局长,官衔不过简任官三四级,少将军衔拖到1945年才勉强公布。蒋防他,防得滴水不漏。

控制归控制,合作依旧默契。戴笠知恩图报,甘心为蒋效力;更重要的是,他聪明透顶,明白自己再怎么折腾,也摆脱不了蒋的掌控。

戴笠的情报工作,可谓细致入微。

他的最大法宝,不是密探,也不是暗线,而是蒋身边的侍卫。

逢年过节,关怀备至;平日里,嘘寒问暖。

这些人对他感激不尽,到关键时刻,自然乐意助他一臂之力。想打听什么,想递交什么,全程绿灯,一路畅通。

更关键的是,他把蒋介石的性格摸得一清二楚。

蒋凡事用“手令”,一年累积足以装满十个公文箱,大小事务,无所不包。

唯独涉及特务工作,绝口不提,尤其暗杀、离间等肮脏勾当,谨慎至极,绝不留下笔迹,以防日后反噬。戴笠深谙此道,凡涉及敏感事务,从不写字,一律口头汇报。

蒋的指令,他靠脑记、心记,不留痕迹。

下达任务,只说“奉谕”,至于是谁的谕令,军统上下无人敢问。

蒋对此心照不宣,甚至暗暗赞赏。

戴笠也深知,蒋用人最看重仪表与风度。每次觐见,衣冠必然整洁,步伐稳健,精神振奋,言辞精炼,从不拖泥带水。

蒋介石用人,有两大禁忌:结党营私,架空中央;贪污腐败,坏其名声。戴笠对此心知肚明,凡事谨慎,不踩雷区。

他从不插手派系之争,表面上独来独往,不归任何一系,以免招惹猜忌。

军统内部,腐败横行,他却时常整肃部下,打击小特务贪污受贿,不是为了清廉,而是为了表忠心,让蒋安心。

蒋选人,有两条铁律:浙江籍,黄埔出身。非此两类,难入核心。戴笠深谙其道,军统高层清一色浙江人、黄埔生,推荐新人,也只挑这两类。

偶尔遇到特殊职位,他自知资历有限,便借他人之手。

但他不会贸然行事,必须先摸清此人与蒋的关系,确保荐人有用,才肯开口。

蒋做决策,向来独断,不容摆布,随时变卦,令下属防不胜防。

戴笠的对策,是永不只准备一套方案。每次请示,必有两到三手准备。第二套方案没成熟,第一套绝不拿出。如此进退自如,献策几乎从无落空。

戴笠用心之细,甚至体现在称呼上。

他称蒋,因人而异。对同级者,戏称“老头子”;对黄埔系,尊称“校长”;对军政高官及杂牌军,将其唤作“委座”;对党务人员,则称“总裁”;正式演讲时,一律称“领袖”。场合不同,称谓精准,既不得罪人,也能揣摩蒋的心理,博取信任。

这一切心机,使得他在蒋面前如鱼得水。

1942年,军统“四一”大会前夕,戴笠风头最盛,蒋戴关系,达至巅峰。

“迟早死在委员长手里”戴笠虽是蒋介石的第一号政治杀手,但二人之间,从未有真正的信任,只有算计与提防。

蒋疑他,戴亦忌蒋,互相揣测,互相设防。

随着时间推移,戴笠的势力愈发庞大,触角深入国民政府的每一个角落。

军统的渗透能力惊人,军事、警察、交通、治安无一幸免,财政、经济、党务亦被他牢牢控制。

他手握一支数十万人的特务武装,清一色美式装备,机动力远超国民党军,甚至可与中央军正面抗衡。

他掌握国民党高层的所有黑幕,若有意翻出,随时可让统治集团四分五裂。

分化、拉拢、扶植、打压,戴笠玩得炉火纯青,权力膨胀,呼风唤雨。

抗战后期,他更与美国人亲密无间,借外援以壮声势,连蒋介石都不禁冷汗涔涔。

蒋治下属,就是让各派势力互相掣肘,谁都不得独大。

让所有人消耗彼此,最终谁都跳不出他的棋局。

戴笠岂会不知蒋的手段?他早有自己的打算。

在他看来,自己不仅是特务高手,更有雄才伟略,理应成为蒋的接班人。

他的目标,从来不是只当一个听命行事的鹰犬。

他利用特务机构扩张势力,布控全国,试图用另一种方式入主权力核心。

蒋介石当然不会容忍。

1942年“四一”大会后,蒋着手削弱戴笠的势力,任命唐纵为军统局帮办,表面上是辅佐,实则是监督与牵制。

戴笠再精明,也嗅到了危险。他曾苦笑道:“我迟早会死在委员长手里。”

那时候戴笠觉得,现在蒋介石对自己虽有猜忌,却尚未到痛下杀手的地步,但以后就不好说了。

眼下,他最紧要的任务,是平息蒋的不安,并在暗中铺设退路。

1942年下半年起,戴笠开始重新调整与蒋及各方势力的关系,力求稳住局面,为未来变化提前布棋,确保自己立于不败之地。

其中,最值得注意的一步,便是他与胡宗南的深度捆绑。

胡宗南,蒋的“西北王”,黄埔一期,心腹之中最受器重者。

尤其在反共斗争全面升级后,胡宗南的地位水涨船高,在蒋眼中的分量日益沉重。

戴笠对此心知肚明,遂全力巩固与胡的关系,借助胡的势力壮大自身,形成牢固的政治后盾。

二人关系本就密切,如今更是抱团取暖,互相倚靠。

在重大政治决策上,他们彼此商讨,在军政事务上,相互配合,在私人生活上,更是频繁往来,亲密无间。

戴笠深知,只有借助胡宗南这张王牌,才能为自己的未来谋求更多生机。

胡戴密谋瓜分天下事实上,外界对胡宗南与戴笠的关系知之甚少。

他们不仅在政坛上相互扶持,在私交上更是亲密无间,甚至可以说,二人早已形成了利益共生的关系,难以割裂。

胡宗南对戴笠的支持,是实打实的资源输送。

他曾将长沙中央军校七分校招收的六七十名女生直接送往戴笠的临澧特训班,让她们接受特务训练;又调拨几百名全副武装的部队并配枪归入军统特务总队,直接加强戴笠的势力;甚至连军马,也毫不吝啬地赠送几十匹给特警班。

这些,不过是胡宗南倾力相助的冰山一角。

戴笠自然也不是白受恩惠。他对胡宗南的回报,既有贵重的舶来奢侈品,也有更为实际的人脉铺路。

他深知,要在蒋介石的权力体系内站稳脚跟,人脉至关重要。

因此,逢年过节,或是如何应钦、钱大钧、林蔚、俞济时等国民党高官的生日,他总会为自己和胡各备一份礼品,亲自吩咐沈醉操办。

但戴笠心思缜密,不让外人轻易看破两人的利益捆绑。

每次送礼,他都叮嘱沈醉,胡宗南的礼物价值必须略高于自己送出的,以显示胡的地位不低,同时,两份礼品绝不能完全相同,以免让人察觉二人联手的痕迹。

礼物送出后,他才随意打个电话或发个电报通知胡,确保对方在合适的场合接上话头。

至于这笔庞大的礼品开销,戴笠从不在军统经费中报销,也从未向胡索要补偿。

这点“小钱”,在他们手中不过是九牛一毛,毕竟两人各自掌握着无数来路不明的资金,对这些支出根本不放在眼里。

胡宗南与戴笠,不仅是利益共同体,更是政治野心的盟友。

二人都梦想着成为蒋介石的接班人。

沈醉在长期与他们打交道的过程中,逐渐察觉出二人的微妙区别——胡宗南狂妄,目空一切;戴笠阴狠,擅于布局。

有一次,沈醉无意间听到他们密谈,彻底印证了这一点。

那天,美国特务头子梅乐斯送给戴笠一部二十门自动电话机,戴兴奋至极,立刻命沈醉带人给他曾家岩公馆的每个房间,包括浴室,都安装上一部。

戴有每日洗澡两三次的习惯,连泡在浴缸里都要随时掌控情报,电话自然不能少。

沈醉带着电话技师在房间间穿梭,安装线路时,无意中听到戴笠与胡宗南在外间起居室热烈交谈,竟然是关于“平分天下”的计划。

二人毫不掩饰地畅想未来。

胡宗南信心十足,自认未来在军事上独步天下,根本无人能及;戴笠则大加吹捧,劝胡继续扩张军力,而自己则会想方设法掌控政治和经济领域,储备足够的人才。

胡更是志得意满,语气中透着“舍我其谁”的狂妄。

他们聊了两个多小时,沈醉听得清清楚楚,心中暗惊。

这分明是在勾勒未来权力版图,幻想如何在蒋介石倒台后瓜分江山。

这些事情沈醉能知道,别人肯定能知道。蒋介石得知之后自然是气的半死。

毕竟胡宗南、戴笠,一个擅军事,一个握特务,都是他的心腹大将,结果都是两个定时炸弹。

尤其是戴笠,军统特务体系庞大,已然成为国民党内部的一股独立势力,蒋若不加遏制,恐怕将来难以收场。

此时的蒋,已无心再等待。

他决定设立一个直属于自己的“特别小组”,名义上是协调军统事务,实则架空戴笠。

小组成员包括钱大钧、胡宗南、唐纵、宣铁吾,个个背景深厚。

钱大钧,侍从室一处主任,军界政界纵横多年,与蒋交情非浅,门生故吏遍布各方,随时掌握戴笠的动向。

宣铁吾,戴笠的死敌,早有旧怨,定会不遗余力地掣肘。

唐纵,是蒋安插在军统内部的“眼睛”,既有能力,也绝对忠诚。

至于胡宗南的加入,则是蒋介石别有用心了。

胡戴二人结盟多年,外界皆知,但蒋对此非但没有拆散,反而将胡纳入核心圈,给他更高的身份。

戴笠自认胡宗南的挚友,实际上,胡宗南对蒋的依赖远远超过对戴笠的情谊。

蒋曾一手扶持胡宗南,使其坐拥“西北王”之名,权势滔天,而胡也深知,若无蒋的庇护,他不过是众多军阀中的一介流寇,一旦失去蒋的信任,权位转瞬即逝。

因此,蒋这一手看似对胡宗南的恩宠,实则是将胡彻底拉回自己的掌控之下,让他在戴笠身边做一颗“活棋”。

胡宗南此后更加对蒋感恩戴德,对戴笠的举动也毫无保留地密报蒋介石。

在这个五人小组里,真正起到关键作用的,也正是胡宗南。

这是戴笠始料未及的,也是蒋介石深谋远虑的布局之一。

然而,正当这场权力斗争走向白热化之际,一场突如其来的“意外”,终结了一切。

1946年3月17日,戴笠乘坐的飞机在大雾中撞山坠毁,尸骨无存。

这个让蒋介石头疼多年的“问题人物”,就这样突然消失。

从此,所有关于军统的争斗、关于蒋戴之间的暗流,瞬间烟消云散。

至于这场事故究竟是“意外”,还是某种必然,外界众说纷纭。

而对蒋介石而言,戴笠的死亡,确实解决了一个巨大麻烦。

参考资料:戴笠与蒋介石 张宗高

《军统内幕》 沈醉