革命年代,聚少离多成了家常便饭。战火纷飞,颠沛流离。

家是人们心头最柔软的牵挂。

苦难压顶,他们一边渴望安稳,一边毅然投身革命,告别故土,奔赴战场。

1949年,四野主力南下。44军政委吴富善随15兵团打到江西,驻扎南昌。

短暂休整间,他向兵团司令、政委请了假,只为回家看看。

那是他离开二十年的地方。

吴富善带着妻儿踏上归途。

到家门口的那一刻,才发现二十年光阴早已在哥哥脸上刻下沧桑,兄弟俩对视片刻,竟不知从何寒暄。

少小离家老大回1949年,四野主力挥师南下,气势浩荡地挺进中南。

吴富善作为第四十四军政委,自然随同第十五兵团一路南行,抵达江西后暂驻南昌。

这时他心头的牵挂,是吉安。

吉安是吴富善的家乡,离别多年之后,他终于踏上归程。

进了吉安城,他先去军分区拜访旧友欧志富。

这位分区司令,也是第四十八军一四二师师长。当年红军东征,两人并肩作战,同在吕梁山下挥刀斩阎匪,彼此自然熟稔得很。

欧志富同志听闻吴富善此番归乡之事,欢喜不已。

他不顾吴富善的再三推辞,坚持派了一排战士前往横江乡良枧村警戒,甚至细致到派通信兵临时架设电话,以防万一。

他想得周到,又恐吴富善近二十年未归,恐怕连故乡都生疏了,便又请了吉安县长作伴。

吉安,不仅是吴富善的故乡,更是他人生的第一站。

他从这里走入社会,又在这里领悟革命。

这里记得他年少时的劳苦艰辛,也记得他最初的理想热忱。

吴富善的祖上虽说是书香门第,祖父也曾考取满清秀才,然而只因沾染了鸦片,便一路跌落下来。

父亲是个文盲,十几岁便不得不出门谋生,劳苦半生,到了三十多岁方才返乡成家。母亲虽是贫农出身,却难得有自立自强的心性,温柔贤惠。

兄弟姐妹几人,倘若说童年还有一丝快乐,便是吴富善读书的那短短半年,之后便是村里的放牛娃了。

十三岁那年,他随大哥去了吉安城里的泰记布店做学徒。

做学徒的日子,不是常人能忍受的,艰辛、劳累、屈辱种种不必多言。

然而也正是在这最苦的日子里,他见识了人生的冷暖,开拓了眼界,萌生了投身革命的理想与志向。

从吉安通往横江良枧村的路,整整二十年过去了,依旧如故。

仍旧是那条一代又一代人踩出来的小径,曲曲折折,时而沿着田埂蜿蜒,时而贴着河畔延伸,窄到刚好容下一人一马。

吴富善坐在马上,看着熟悉又陌生的风景,心里不觉紧张起来。

自从1930年离开家乡,已将近二十年过去。

这些年里,他只在抗战之初给家中寄过一封信,说自己“在外做生意”,让家人知道他还活着。而家里传来的消息,也仅有一封由一二九师辗转送来的大哥的来信,信中提及父亲去世,其余便无下文。

二十年光阴,足够沧海桑田。

他一路上心绪难平,忍不住猜想:村里还剩几个长辈?儿时伙伴还能否相认?家中兄嫂近况如何?

疑问在脑中翻来覆去,竟让他觉得自己明明不到四十岁,却有了“乡音无改鬓毛衰”的苍凉感。

回头再看同行的妻子李榕,她安静地骑在马上,一言不发,神情紧张,像在想着心事。结婚八年,这却是她第一次随他回江西老家探亲。

李榕是地道的河北人,对于江西人的风俗习惯、地方口音和各种礼节,全然不通。一路上她总嘀咕,生怕自己不懂规矩、不懂礼数,闹出什么尴尬。

为了让她放松一点,吴富善便和她说起童年的旧事,说起村后的小山、村前的小河,还有那些性格各异的兄嫂叔婶……

记忆里的家乡吴富善儿时生活的良枧村,位于吉安城西南十五公里外,是横江乡典型的小村庄。

村庄静静地依偎在一座二三百米的小山脚下,一条小河自山后蜿蜒流过,沿着村前狭长的冲地,轻轻绕过半个村落,向东缓缓流去。

当时村里大约只有三四十户人家,多数是靠苦力谋生的贫苦农民。

村中土地本就贫瘠不多,又大多掌握在少数地主手中,因此许多村民只能选择外出打工或经商谋生。吴富善一家,正是村里最贫困的一户。

吴富善出生时,家中已有两个哥哥一个姐姐。按族谱辈分排列,大哥名吴宝善,字尚仁;二哥吴继善,字尚义。吴富善出生后,父亲依着族谱取名富善,字尚智。

一年后,家里又添了弟弟寅善。

随着孩子增多,全家的经济状况更加困顿,仅靠父亲一人在外打工维持生计,生活渐渐陷入了半饥饿的状态。

为了赚更多的钱贴补家用,父亲回家的次数越来越少,有时甚至一年才能回来一次。日复一日的辛劳,使父亲显得比实际年龄苍老许多。

与严肃而疏远的父亲不同,母亲给吴富善留下了深刻而温暖的记忆。

仅凭父亲一人的收入难以养活全家七口,母亲便带着孩子们在家中养猪养鸡、砍柴拾粪、纺纱织布,竭尽全力维持家中生计。

在吴富善童年记忆里,最难忘也最愉悦的是读书的那半年。

在当时农村,家境困难,父母只供得起大哥一个人进私塾念书。

吴富善自幼特别羡慕大哥上学时神采飞扬的样子,每天放学后便缠着大哥讲学校里的趣事。渐渐地,大哥开始教他背书识字,从《百家姓》《三字经》开始,先是整句背,随后逐字认读。

这让吴富善割草砍柴的单调童年,变得有趣起来。

他尤其喜欢在人前背上几句,博得母亲和乡亲们的夸奖,内心便充满喜悦。

七岁那年春天,村里的私塾再次招生。

吴富善拼命缠着母亲,央求着要读书。可家里实在负担不起,他就跑到邻村姑姑家哭诉。

当晚姑姑送他回家后,与母亲商量许久,最终决定由姑姑帮忙支付半年的学费。

吴富善欣喜若狂,连夜翻出大哥用过的旧书包和破旧课本,小心翼翼整理好,兴奋地枕在头下。

半年的读书时光,在不知不觉间消逝了。

后来学校开始催缴学费,吴富善只能低声告诉了父母。

母亲走过来,用围裙擦了擦手,轻轻地说:“孩子,听妈的话,这学,咱不上了。”

这句话吴富善并不意外,但当真的听到母亲亲口说出,心头还是狠狠一震。

于是吴富善还不到八岁,就开始帮着家里分担生活的重担。

放牛、拾柴、打短工,样样都干。

此时,比他年长十岁的大哥,早已在外当学徒多年,先在九江,后又去了湖南,给一家土产杂货铺子干活。

做学徒,是没有工钱的,家中负担反而更重了。

为了贴补家用,吴富善成了村里年纪最小的放牛娃。风吹日晒,伴着牛群和黄土地,他的童年也在艰难中慢慢流逝。

等到吴富善九岁时,外出多年的大哥终于出师了。

他开始独自跑买卖,在江西、湖南之间来回奔波,靠经营土产杂货养活自己。第二年,父母操办了大哥的婚事。

大嫂周春庄,出身贫农,能吃苦,勤持家。她的到来,多少减轻了母亲的重担。

生活却并未因此变得宽裕。婚事让家中又添了一笔新债。

多数日子里,一家人只能靠芋头、红薯、野菜度日。米饭,成了奢侈品。

大嫂知道吴富善肠胃不好,总是尽力照顾。

有时做饭,她特意让吴富善烧火,饭熟后,小心翼翼地扒一碗上面的米饭给他。

虽然只是稀薄的菜叶夹着几把米粒,吴富善心里,却始终记得那份温暖。

1924年秋,吴富善在贫穷与辛劳中迎来了十三岁生日。

没有蛋糕,没有礼物,只有母亲憔悴的面容和沉重的叹息。那天,母亲抚着他的头,低声道:“富苟伢,你长大了。”

那天,他独自一人去了后山,坐在黄了的山坡上,望着空旷的稻田,第一次真正体会到,什么叫成长。

就在秋收后不久,大哥托人捎信回来,说要把吴富善接到吉安当学徒。

父亲也点了头。这消息让吴富善无比高兴。

终于,在入冬不久的一天,大哥专程回来接他。

吴富善早已把那几件破旧的衣服和棉被收拾妥当,恨不得立刻上路。

那晚,母亲点亮家中不常用的油灯,一件件为他查看衣物。

哪怕是破旧衣裳上的小口子,也一针一线缝补得严严实实。

看着母亲满头白发和瘦削的身影,吴富善心头一阵发紧。他咬着牙对母亲说:“妈,你等着,我出去后一定拼命干活,挣了钱寄回来。”

母亲笑了笑,眼里却满是泪光:“孩子,娘知道你有心气。但这年头,出力的不一定有饭吃。我只担心你在外头吃亏。你那性子,我是晓得的……”

清晨,天色微亮,吴富善背着简单的行李,和大哥一起踏上了去吉安的路。

吉安的街市让吴富善眼花缭乱。铺子连铺子,叫卖声不绝于耳,熙熙攘攘的人群挤满了街道。

空气中飘着饭菜香,吴富善早已饿得前胸贴后背。

但大哥丝毫不停步,只一边走一边叮嘱:“三弟,这里比乡下热闹多了,但也是有钱人的天下。咱们穷人要安分守己,不能偷,不能赌,得学一门手艺,才算有了活路。这是爹的心愿,也是咱的出路。”

吴富善默默点头,心里将大哥的话一字一句记下。

做学徒的日子远比想象中艰辛。干最累的活,吃最差的饭,还要忍受无数冷眼。

但就是这些苦,这些累,让吴富善渐渐看清了世界。

一别二十年时间不曾停步,转眼间,离开家乡已是几十载。

今日归来,吴富善骑在马上,只觉那几十里乡路,比记忆中要短了许多。

中午刚过,一行人便到了良枧村。

远远望见村子,吴富善已按捺不住,跳下马来,大步走向村口。

眼前的小山村,山还是那座山,水还是那条水,一切似乎未曾改变。

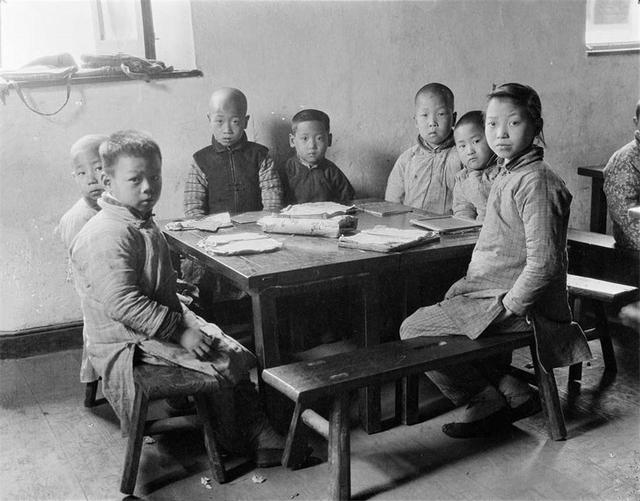

农忙时节,村里人不多,街口聚着几个生面孔的娃娃,睁大了眼睛,好奇地张望。

吴富善快步走向自家门前。

熟悉的三间老屋依旧,门前散放着几件旧农具,沾满了泥土与汗水的味道。县长和警卫员先行入内,把屋里的大嫂请了出来。

大嫂站在堂屋门前,望着眼前这一群陌生人,呆住了。脸上满是疑惑,似是害怕,又似是茫然。

吴富善站在院中,仔细打量着她。岁月无情,贫困更无情。

年过四十的大嫂,早已被生活压弯了腰。额头皱纹密布,双手干枯粗糙,哪里还有当年那个爽朗勤劳的大嫂的影子?

他犹豫了一下,还是走上前去,握住那双粗糙的手,轻声叫道:“大嫂,大嫂,您认不出我了?我是富善,是尚智啊,您从小疼爱的三弟啊!”

大嫂的手颤了颤,眼神在他脸上久久徘徊,嘴唇哆嗦着,半晌才艰难地挤出一句话:“你……真是三弟?你从哪里回来的?”

吴富善一笑,拉过身旁的李榕,介绍道:“大嫂,这是弟媳妇。”

又指了指一旁的县长:“这是咱们吉安县的县长同志。”

听到这里,大嫂才慌忙吩咐家里人去把大哥喊回来,嘴里连声招呼大家进屋。

三间老屋,依旧寒酸破旧。墙上熏黑的烟痕,裂开的墙缝,无声地诉说着这二十年来的辛劳与清贫。

不多时,大哥满身尘土气喘吁吁地赶了回来。脸上的汗水来不及擦,脚上的泥土来不及洗。岁月和重担,早已把他压得有些驼背。

兄弟俩对视了片刻,竟一时无语。大哥只是连连点头,嘴里反复念叨:“好,好,回来就好。”

县长劝吴富善去乡政府住,吴富善执意推辞。

他说,他要住在自己家里,和大哥大嫂好好叙叙旧。没多久,不知是谁传出了消息,乡亲们陆陆续续赶来了。

屋里屋外,很快挤满了人。老人们围坐在堂屋里,孩子们趴在窗台边,伸着脖子张望,似懂非懂地听着大人们寒暄。

第二天,消息传得更远了。三乡五里的亲戚们都赶来探望。年长的,见面还能叫出名字;同辈的,多数还能认得出模样;至于那些小辈们,吴富善已是全无印象。

孩子们在父母的带领下,按照乡里的规矩,一个个到吴富善和李榕面前行礼。李榕早有准备,将平日攒下的津贴费分成一份份,分给了孩子们。

堂屋里,一片笑语声。亲情在炊烟和泥土气息中蔓延开来,久别重逢的喜悦填满了每一个角落。

第三天清晨,天色微亮,吴富善便带着妻子,拉上大哥大嫂,准备去给父母上坟。

顺着村后的小路走去,山坡依旧,草木葱茏。

很快,便到了父母长眠的地方。几座坟茔,静静地立在半山腰上,风吹草动,唯有沉默。

站在坟前,吴富善眼眶一热,眼泪不受控制地涌了出来,止也止不住。

他小心地将随身带来的祭品一件件摊开,摆在坟前。

然后,他拉着李榕,肃立在墓前,行了一个标准的军礼,默哀良久。

警卫员见他们致礼完毕,戴好军帽,拿着铁锹上前,欲添土。

吴富善伸手拦住,自己接过铁锹,与妻子一同,亲手为父母添上新土。

他们蹲在地上,一铲一铲地拔去杂草,一铲一铲地添补新土。动作不快,却很认真。

此刻,父母当年的模样,童年时的一桩桩往事,如潮水般一幕幕涌上心头。

那一双为家庭劳作了一生的手,那一张被风霜刻满皱纹的脸,仿佛就在眼前。

他们辛劳一世,坚韧一生,却终究没能熬过那个贫穷的年代。血汗被旧社会榨干了,梦想被三座大山压碎了。

直到今天,翻身的好日子来了,他们却早已等不到了。

吴富善在坟前站了很久,大哥大嫂催了几次,他才依依不舍地起身。

当天傍晚,部队送来了最新命令。

中央军委批准了第四野战军南下的作战计划。

四十四军奉命分两路推进,自九月十日起,左纵队一三零师、一三一师沿赣江东岸南下;右纵队一三二师与军直属部沿赣江西岸南下。

军直机关已到横江渡,目标是泰和。

军令已下,吴富善心知,自己必须启程。

第四天一早,他把组织上发的探亲津贴——整整一百元,毫无保留地交到了大哥手里。没有留下半分。

随后,他与大哥大嫂道别,与乡亲们一一道别。

言语虽简短,心中却千言万语。

临行前,他回头望了一眼。远远的村口,大哥大嫂还站在那里,久久挥着手,目送他离开。

吴富善默默收回目光,提起行囊,毅然踏上了继续南下的征途。

这一走,山还是那座山,水还是那条水,但他已不是那个少年了。

参考资料:吴富善回忆录