乾嘉道时期的著名大臣吴熊光,于其《伊江笔录》里,讲述了自身在乾隆年间一段颇为心酸的仕途过往。他将那段经历的坎坷与不易诉诸笔端,让后人得以知晓其为官时的艰难处境。

乾隆三十九年,原本担任正六品内阁侍读的吴熊光得到提拔,成了刑部郎中。他颇具办事能力,在刑部工作时表现出色、成果显著。在京察里,他被记名,获得保送都察院御史(正五品)的资格。

彼时,刑部尚书由大学士阿桂担任。阿桂对吴熊光青睐有加,便做了个决定,把吴熊光的御史身份注销,转而保送他去当小京堂,这小京堂可是各寺、院的一把手或者二把手呢。

注销御史转任小京官,得吏部批准才行。阿桂身为首席军机大臣,吏部自然会给他面子。但吴熊光却不接受,他和当时兼任吏部尚书的和珅关系不好,压根不想欠和珅这个人情。

吴熊光没料到,自己在御史这个岗位一待就是十几年,直至乾隆晚年才晋升为四品小京堂。仅仅一级的差距,就使他白白耗费了十余年时光,这正应了“机不可失,时不再来”这句老话。

在上述史料里,若不悉心品味,实难察觉其中奥秘。这里面暗藏着一个关键信息:在清代,都察院各道御史处境颇为不妙,地位尴尬不说,想要获得升迁也困难重重。

【先来了解一下都察院御史这个岗位】

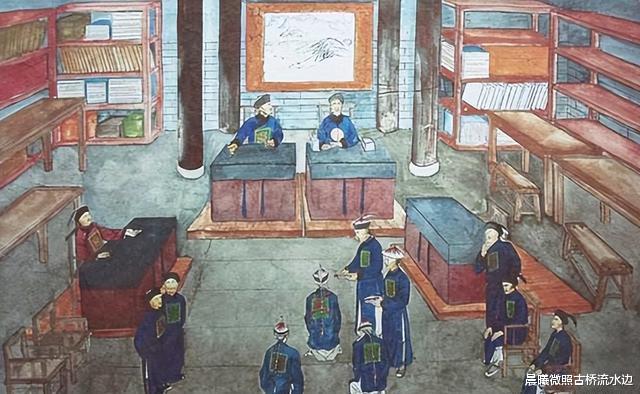

除了六部,都察院也是相当重要的部门。它旗下设有六科、十五道、五城督院、宗室御史处以及稽察内务府御史等单位。鉴于此次着重说御史,就只聚焦十五道御史,其余部分便不展开细说了。

十五道是按省区来划分的,人员配置会依据各省事务的轻重而有所不同。各道的职官中,掌印监察御史(正四品)满、汉各有一人,至于一般的监察御史,每道的人数并不相同。

就拿京畿、江西、浙江、福建、湖广、河南、山西、陕西这八道来说,每道满、汉御史各有一名;江南道满、汉御史各三名;山东道则是满、汉各两名。其他省份仅设掌印御史,无普通监察御史。据《大清会典》记,十五道御史总计137人。

值得留意的是,十五道御史职责广泛,除了负责核查对应省份相关事务,还对在京各衙门进行稽查。例如河南道,会对内阁、顺天府以及大兴、宛平这两个京县开展稽查工作;山西道则对兵部、翰林院等多部门进行稽查;山东道会去稽查刑部、太医院等。

【清代的御史为何难升迁?】

在古代,御史这一职务看着相当高大上。可到了明代,御史只是七品小京官。虽说品级不高,但想担任御史,任职资格要求却挺高,所以在那时,它也是个特别抢手的职位。

明代制度规定,御史需从新科进士里选拔,且得是进士出身。为啥选新科进士?原因很简单。御史要监督文武百官,甚至连皇帝也在监督范围内。老官场人纠参时容易瞻前顾后、畏缩不前。新科进士则有股子冲劲,正契合监察御史岗位要求。

另外,地方的知县也可能入选御史行列。在明代,御史常被派往各省任巡按御史,而知县具备基层工作经验,对钱粮、刑名等事务颇为了解,到地方履职时,就没那么容易被当地情况蒙骗。

不管是新晋的进士,还是从地方调任的知县,若想正式成为一名达标的御史,都得经历为期一年的“试职”。这期间要学习国家法律制度,只有通过相关考核,才能够正式走马上任履行职责。

和明代相比,清代皇权更为集中。自打雍正帝推行“科道合一”举措后,都察院的地位就大不如前,各道监察御史也逐渐被边缘化,在权力体系中的存在感越来越低。

在清代,御史官居正五品。这些御史既不是刚考中的新科进士,也并非地方基层的州县官员。他们大多是从翰林院、内阁或者六部里经过升转选拔而来的。

在清代翰林群体里,内转当御史被看作是“奇耻大辱”。对翰林而言,最理想的发展路径是“开坊”,也就是从翰林院编修、检讨转任詹师府左右春坊之职,之后有机会入阁拜相。

稍逊一筹的情况是到各个部门去当郎中、员外郎。要是转任为御史,那仕途就会面临严峻挑战,正常情况下,基本没什么升迁的机会了。

说各道御史没升迁机会或许有点夸大其词。毕竟御史岗位较为特殊,正常流程是,御史任职期满后,会调到其他道接着任职,这样反复轮换几回,才可能从都察院调出去获得新发展。

在同一衙门里,在相同品级间反复打转也就罢了。更让人无法忍受的是,各道御史要是升迁,通常是平级调动,最可能去当六部郎中。这意味着,在御史岗位耗费十余年,最终也就落个正五品的官职。

晚清时期,何德刚于《春明梦录》里提及相关内容。这表明在当时的情境下,何德刚以文字记录下某些事情,为后人了解晚清情况留存了一定的信息与线索。

自同光年间以来,御史之职主要从翰林编检以及各部郎中、员外郎按序递补。实际上,翰林获京察一等,或资历累积能升任;部员京察一等也多盼着外任,都不想考御史。毕竟当御史,辗转十几二十年,都难谋个道府之职。