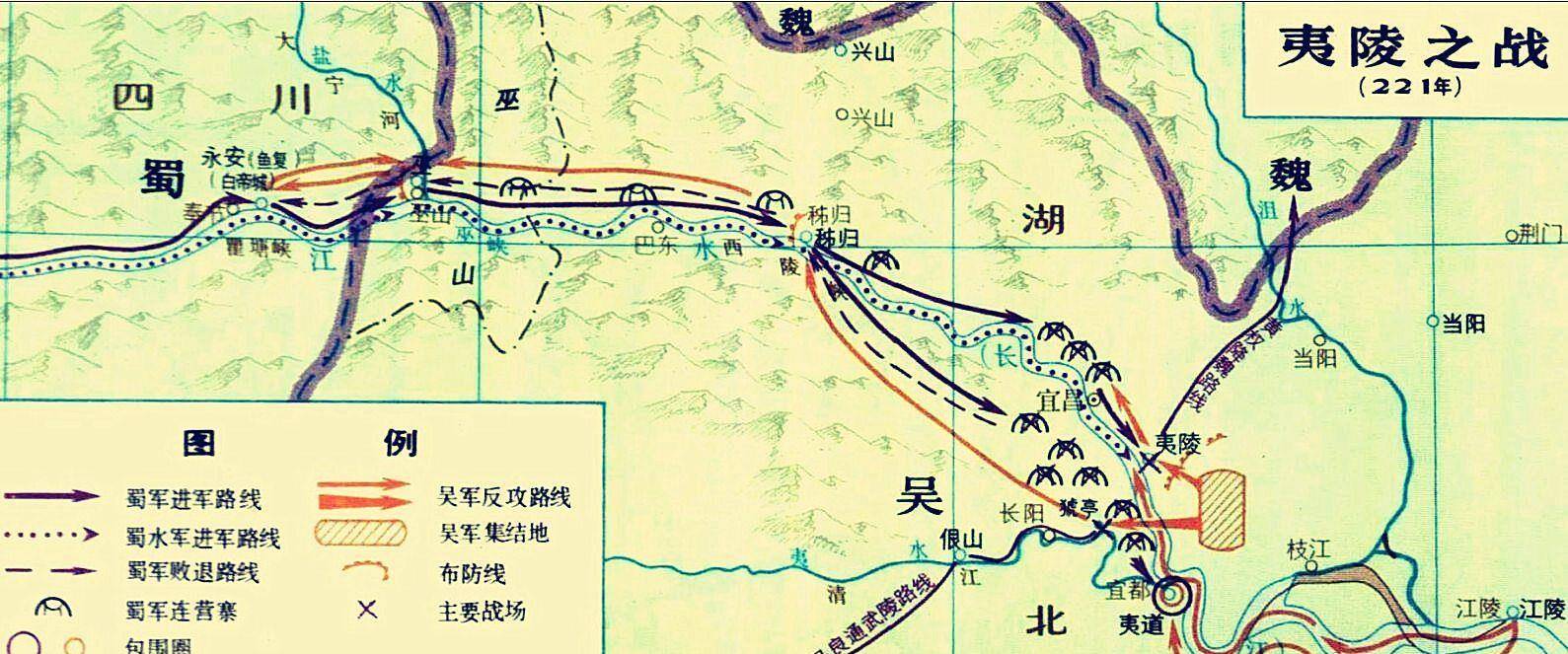

公元221年夏,刘备在秭归大营展开《巴蜀全图》,手指划过巫峡峭壁,停在猇亭(今湖北宜都)的位置。侍中马良提醒:“陛下,此地山势逼仄,恐不利大军展开。”刘备却望向江面密布的蜀军战船:“东吴水师尚在江陵,陆逊小儿岂敢出战?”

此时,没人注意到三十里外的密林中,东吴斥候正在记录蜀军营寨的布局。这些用朱砂标记的羊皮地图,即将引发一场改写三国格局的大火。

一、地理囚笼:三峡天险的双刃效应1. 江道的致命瓶颈现代测绘显示,夷陵之战主战场所在的猇亭古道,最窄处仅宽80米,东侧是长江,西侧为荆门山余脉。蜀军七百里连营看似壮观,实则被迫沿江岸蛇形布阵。考古人员在战场遗址发现大量铁蒺藜,证实蜀军试图用障碍物弥补地形劣势。

2. 后勤线的脆弱性从白帝城到猇亭的四百里粮道,需穿越瞿塘峡、巫峡、西陵峡。重庆奉节出土的蜀汉木简记载,运粮船损耗率高达五成。更致命的是,三峡地区夏季多暴雨,公元221年长江水位较常年上涨3米,冲毁蜀军新建的陆路栈道。

3. 水军优势的消解尽管刘备带来“舟船器械,水步俱下”,但宜昌水文站数据显示,当年七月江水流速达4米/秒,远超蜀军战船逆流机动极限。东吴在夷道(今宜都)设置的拦江铁索遗址,至今残留着蜀军战船的青铜撞角。

1. 反常的东南风《三国志》载“逊敕各持一把茅,以火攻拔之”。南京信息工程大学复原气象数据发现,战役当日恰逢伏旱,空气湿度仅35%,且持续刮起罕见的三月东南风。这种气候在湖北西部百年一遇,却正巧被陆逊捕捉到。

2. 山火蔓延的动力学中国林科院模拟实验显示,蜀军营寨使用的松木栅栏,在8级风速下火势蔓延速度达每分钟18米。连营首尾相距百里,火头仅需90分钟就能贯通全阵。出土的碳化木桩年轮显示,燃烧中心温度超过800℃。

3. 高温作战的生理极限宜昌气象站数据显示,当日气温达39℃。蜀军身着皮甲在烈日下曝晒,士兵核心体温普遍超过38.5℃,这正是中暑休克的临界值。当火攻发动时,许多士卒已处于脱水状态。

1. 情报系统的失灵成都武侯祠藏《李严奏表》抄本透露,战前三个月东吴已向曹丕称臣。但这条关键情报因长江汛期延误,抵达刘备手中时,蜀军先锋已深入荆州。

2. 将帅矛盾的激化冯习、张南等荆州系将领主张速战,而赵云等元老派多次劝谏退兵。秭归出土的调兵虎符显示,刘备将主力精锐悉数交付降将黄权,导致指挥体系混乱。

3. 孙权的外交手腕南京江宁区发现的东吴简牍记载,孙权在战前秘密联络武陵蛮族。当蜀军溃退时,五溪蛮突然倒戈,切断了刘备的退路。

四、历史余波:三国鼎立的重新洗牌1. 蜀汉国力的断崖《华阳国志》载,此战损失“军资器械略尽”。广汉三星堆蜀汉铸币厂遗址显示,战后三年蜀钱铸造量暴跌七成,不得不推行“直百五铢”大钱以应对财政危机。

2. 荆州格局的固化东吴在夷陵战后完全控制长江中游。鄂州吴王城遗址出土的江防图显示,陆逊沿江增设烽火台34座,形成严密的预警体系。

3. 曹魏的战略机遇洛阳出土的曹丕诏书提及:“蜀吴相攻,此天亡二虏之时也。”若非次年曹丕南征失利,三国历史可能提前四十年终结。

站在夷陵古战场遗址的观景台,长江依旧在峭壁间奔流。那些被烧焦的箭镞、沉没的舵轮、风化的烽燧,都在诉说一个关于战略冒进与地理认知的永恒课题。

正如军事理论家克劳塞维茨所言:“战争是充满不确定性的领域。”当我们在宜昌博物馆看到复原的连营沙盘时,或许更应深思:在瞬息万变的局势中,如何平衡雄心与现实,才是历史给予后人最宝贵的遗产。

延伸思考:

若赵云随军东征,能否改变战局?

诸葛亮为何未劝阻刘备伐吴?

地理环境对冷兵器时代的战略决策影响有多深?

实地踏访:

宜昌猇亭古战场遗址(保留蜀军壕沟与烽燧遗迹)

重庆奉节白帝城(存有刘备托孤处原址)

鄂州吴王城博物馆(展示东吴江防体系模型)