前言

“好战必亡”这四个字,常用劝诫人们:战争是条不归路,打得越多,亡得越快。

可要是翻开历史一看,沙俄这家伙却像个活生生的反例,从17世纪到20世纪初,三百多年里,它几乎没停过仗,东征西讨,南征北战,结果呢?

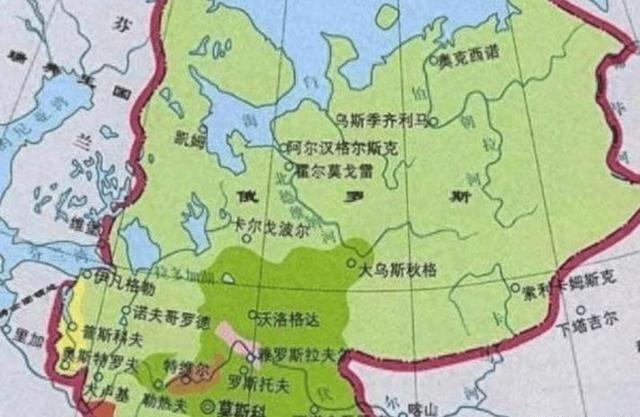

沙俄不仅没亡,反而从一个莫斯科公国的小块地盘,扩张成了横跨欧亚的庞大帝国,国土面积硬是涨了十倍。这到底是怎么回事?

沙俄的扩张

从16世纪末算起,沙俄的扩张史就是一部战争史,最早的莫斯科公国不过是个夹在蒙古金帐汗国和欧洲列强之间的“小弟”,面积也就几十万平方公里。

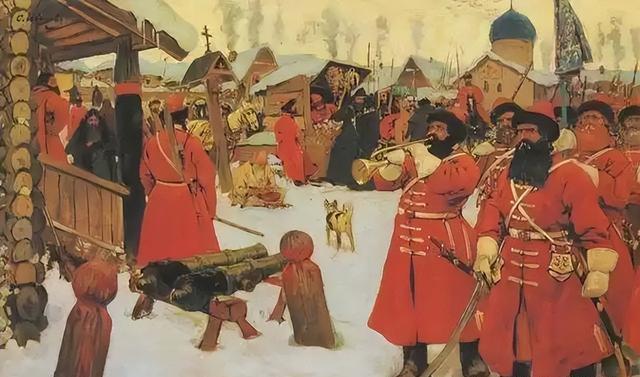

可到了17世纪,沙皇们开始不安分了,伊凡四世,也就是“恐怖伊凡”,率先挥军东进,1552年拿下喀山汗国,1556年又吞并阿斯特拉罕汗国,一下子把疆土推到了伏尔加河流域。

这还不算完,17世纪初,沙俄趁着波兰内乱,插手“混乱时代”,虽然没占到大便宜,但也为后来西扩埋下了伏笔。

到了彼得大帝时期,沙俄的“好战”更是上了新台阶,1700年到1721年的北方战争,沙俄跟瑞典打了整整21年,最终从瑞典手里抢下波罗的海沿岸,硬生生把国土向西推进了一大步。

这场仗不仅让沙俄有了出海口,还奠定了它成为欧洲强国的基础。

再往后,18世纪的叶卡捷琳娜二世更是个扩张狂人,她接连发动对奥斯曼帝国和波兰的战争,拿下克里米亚、乌克兰南部,还参与了三次瓜分波兰,直接把波兰从地图上抹掉。

到19世纪,沙俄又把目光投向高加索和中亚,车臣、格鲁吉亚、土库曼斯坦,一个个被收入囊中。

到1917年沙皇倒台前,俄罗斯的国土面积已经从最初的几十万平方公里暴增到2200多万平方公里,扩张了十倍有余。

这三百多年的仗,沙俄是怎么打赢的?靠的就是“以战养战”。战争不是单纯的消耗,而是沙俄扩张的发动机。

沙俄扩张的每一步,几乎都伴随着资源的掠夺和人口的增加,西伯利亚的毛皮、乌克兰的粮食、高加索的石油,这些战利品不仅填补了战争的开支,还让沙俄的经济基础越来越厚实。

18世纪的俄国历史学家塔季谢夫就说过,沙俄的扩张是“用敌人的血肉养自己的筋骨”,这种“以战养战”的模式,硬是把一个农业国变成了横跨欧亚的大帝国。

不过,沙俄不断的进行扩张在某种程度上,还是因为地缘政治所带来的重大压力。

俄国地处欧亚交界,西边有波兰、瑞典这样的老牌强国,东边有蒙古残余势力,南边有奥斯曼帝国虎视眈眈。不扩张,就得被挤压,甚至被吞并。

彼得大帝打北方战争,不光是为了出海口,更是为了不让瑞典掐住俄国的脖子,叶卡捷琳娜二世拿下克里米亚,也是为了挡住奥斯曼的南下威胁。

沙俄的战争,很多时候是被动的防御性扩张,打赢了就顺势把地盘吞下来。

这种情况下,“好战”不是主动找茬,而是生存的需要,反过来,如果沙俄选择“不好战”,龟缩在莫斯科,早就被邻居们啃得渣都不剩了。

好战必亡!

当然,沙俄的扩张也不是没代价。连年征战让农民负担沉重,社会矛盾越积越多,19世纪的农奴起义就没停过。到一战时,国内的炸药桶已经点燃。

沙俄前三百年的仗,大多是“以强凌弱”,对手要么是分裂的汗国,要么是衰落的帝国,像奥斯曼和波兰这样的“老大哥”,到18世纪也已经走下坡路了。

这也让它每次打完,都能休养生息,把新土地消化掉,变成自己的血肉。

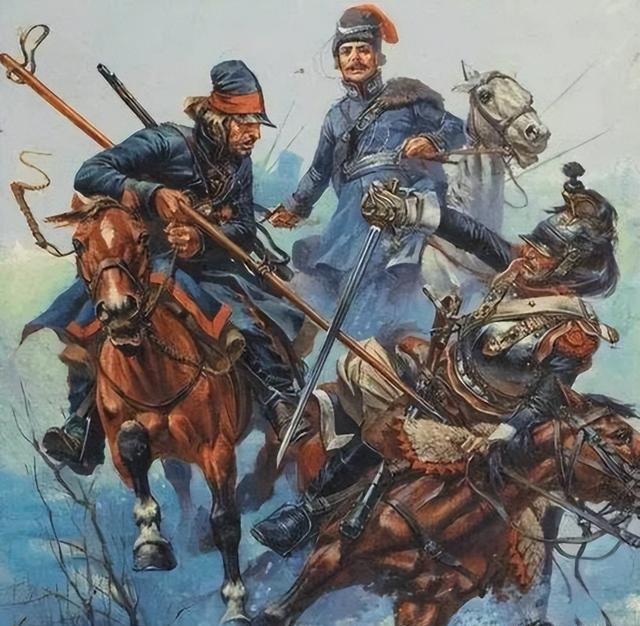

可一战不一样,它碰上了工业化的德国,这是个硬茬子,加上俄国人自己军队装备落后,指挥混乱,后勤跟不上,前线连吃败仗。

1914年的坦能堡战役,沙俄损失了整整两个军,十几万人被俘,到1917年,国内粮食短缺、民怨沸腾,士兵都不想打了,沙皇才被推翻。

而在沙俄倒台之后,尽管后来的苏联通过自身的不断努力,成为了曾经能够和美国相提并论的超级大国。

然而,苏联时代的持续对外扩张战略,却逐渐让其成为了众矢之的,并最终在1991走向了解体。

沙俄三百余年的扩张史看似以“以战养战”的悖论挑战了“好战必亡”的古训,实则恰恰印证了这一警示的深刻性。

其早期通过战争掠夺资源、扩张领土的成功,本质上是特定历史条件与地缘压力的产物,面对分裂的汗国与衰落的邻邦,尚能以战利品填补消耗,将战争转化为扩张的燃料。

但这种模式始终建立在脆弱的基础之上,面对工业化的德国,沙俄的“以战养战”逻辑失效,战争不再是滋养的源泉,而是加速崩溃的催化剂。

历史反复证明,依赖战争与扩张的强国之路,或许能赢得一时的辉煌,却必然在资源的透支、民心的背离与国际孤立中埋下衰亡的种子。

参考资料

抖音百科:《沙皇》

百度百科:《俄罗斯帝国》