在电视剧《觉醒年代》的一个场景里,一伙反抗的年轻人被官兵押到街上公开处决。行刑后,周围的百姓不仅毫无表情地谈论着刀是否锋利,甚至在刽子手砍下头后,有人拿着馒头去蘸血吃。这一幕展现了当时社会的冷漠和残酷。

这些情节绝非虚构,而是晚清社会的真实写照。当时,类似的事件频频发生,早已成为常态。

谭嗣同这位爱国志士牺牲时,刽子手使用不锋利的刀具反复砍击三十余次。当时围观的百姓手持馒头,急切等待着能够第一时间蘸取他流出的鲜血。

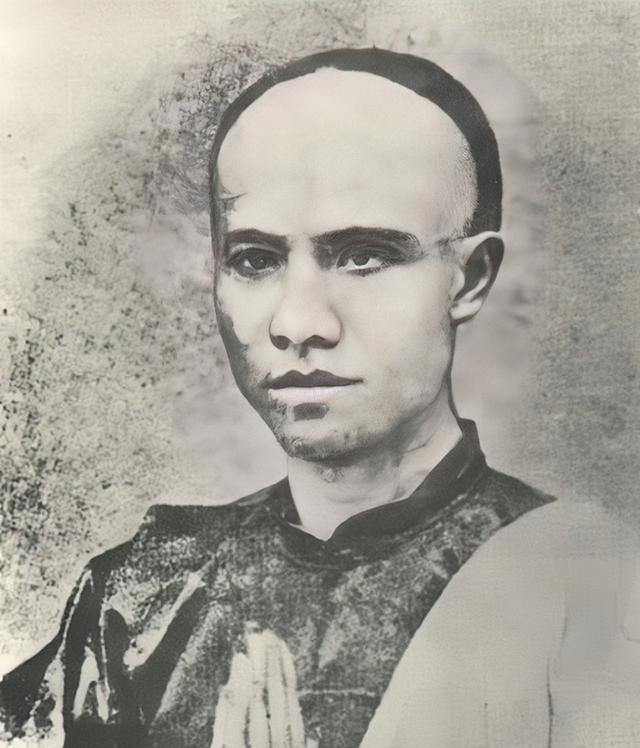

【戊戌君子】

谭嗣同出生于1865年的北京,他的父亲在清朝担任要职,对子女的教育极为重视。因此,谭嗣同从小就开始接受正规教育,培养了深厚的爱国情怀。

谭嗣同从小就怀有强烈的爱国情怀,他一生都在探索中国如何摆脱困境、实现振兴。他认为,只有通过彻底的变革和推行新法,才能挽救危亡中的中国。在成长过程中,谭嗣同不断思考国家的前途命运,最终得出结论:改革是唯一的出路。他坚信,只有打破旧有的体制束缚,引入新的思想和制度,中国才能走向富强。这种信念贯穿了谭嗣同的一生,成为他投身变法事业的根本动力。

光绪帝一心想要挽救国家危局,恰好碰上了志同道合的谭嗣同。有了得力助手,光绪信心倍增,立刻召谭嗣同入京,委以要职,开始筹划变法大业,也就是后来的戊戌变法。

1898年,光绪皇帝发布了“明定国是”诏书,标志着戊戌变法的启动。以谭嗣同、康有为和梁启超为代表的改革派与保守势力之间展开了激烈的较量。

他们推动引进西方文化,强调科技创新的重要性,激励百姓创办实业,把宗族祠堂改建成学校等措施,严重威胁了慈禧太后及其保守派势力的既得利益。

变革一旦启动,势必引发政局大洗牌。朝廷原有的官员体系将被彻底打破,取而代之的是拥护新法的改革派。这些年轻的新政支持者唯光绪皇帝马首是瞻,对慈禧太后的权威根本不屑一顾。他们只认准光绪帝的旨意,完全无视太后的存在,这种局面必然导致权力格局的彻底重构。

慈禧一生最看重的就是至高无上的皇权,维新派的兴起直接触动了她的核心利益。如果变法成功,光绪帝将建立自己的权力基础,慈禧的统治地位将面临严重威胁。这一局势让慈禧感到极度不安,她必须采取行动来维护自己的权威。

慈禧明白维新派提出的改革措施对清王朝的长远发展有利,但她依然坚决反对这些变革的实施。她深知这些政策能带来积极影响,却无法接受其推行。即便意识到变法对国家有益,她仍旧选择压制这些进步主张。慈禧虽然清楚维新派的方案有助于清廷的延续,但她始终不愿看到这些改变成为现实。她理解变法的必要性,却固执地阻挠其推进。

1898年9月,慈禧太后见光绪帝对多次警告置若罔闻,便决定采取强硬手段。她发动军事政变,将光绪帝废黜并囚禁。此外,为确保彻底消除威胁,慈禧还对朝廷内的维新派进行了全面清洗,意图彻底铲除这一势力。

【谭嗣同之死】

得知政变消息后,谭嗣同立刻为光绪的处境感到不安。尽管身边的人都劝他不要轻举妄动,他还是执意要设法解救这位皇帝。

谭嗣同经过深思熟虑,决定求助于掌握军权的袁世凯。当时,袁世凯并不属于慈禧太后的阵营,因此谭嗣同认为他是唯一能够解救光绪帝的人选。

出乎意料的是,表面上与维新派关系密切的袁世凯,竟然选择出卖他们,把他们的秘密计划全部告诉了慈禧太后。

慈禧太后得知消息后极为震怒,立即下令全面追捕谭嗣同。没过多久,谭嗣同就在浏阳会馆被抓获。

谭嗣同被捕后,态度坚决,毫不退让,在监牢中高声斥责以慈禧太后为核心的保守势力。慈禧对谭嗣同深恶痛绝,下令将其处决,以儆效尤。

除谭嗣同外,另有五位维新人士同时被捕。为震慑民众,清廷士兵将他们押至闹市示众,以此警示世人反抗朝廷的严重后果。

谭嗣同和他的同伴们毕生致力于国家与民众的利益,然而那些他们愿意为之献身的人民,却用臭鸡蛋和烂菜叶迎接他们。在投掷这些污物的同时,民众还高声指责他们背叛了国家。

那六个人的内心世界,我们无从知晓。但换位思考一下,任何人处在他们的处境,恐怕都会感到无比沮丧和失望。面对这样的局面,很难不让人产生消极的情绪。这种心情,想必是每个人都能够理解的。

目睹战友们相继壮烈牺牲,谭嗣同面不改色,毫无惧意。当轮到他受刑时,行刑者特意换上了一把不锋利的刀。那时有个说法,罪行越重,用的刀就越钝,目的是让犯人在临终前承受更多的痛苦。

行刑者将谭嗣同按倒在地,连续挥刀砍击,经过三十余次的致命攻击,谭嗣同最终气绝身亡。

这种行刑手法已经超出了斩首的范畴,更准确地说,是用锯子一点一点地割断头颅。

谭嗣同临刑时,亲眼目睹自己的鲜血逐渐流失,承受着连续刀割的剧痛,那种煎熬简直难以想象。

目睹这一幕的旁观者非但没有感到恐惧,反而有人拿出馒头准备蘸取鲜血。当时民间流传一种说法,认为食用浸染人血的馒头能够增强体质,治愈各种疾病。

在一个统治者贪污腐化、百姓麻木无知的社会里,改革运动必然会走向失败。尽管谭嗣同英年早逝,但他对后世产生的深远影响延续了一个世纪之久。

【唤醒世人】

任何国家的变革,往往都伴随着牺牲和流血。然而,时至今日,中国却鲜有因改革而付出生命代价的例子,这正是国家未能强盛的原因之一。如果有必要,我愿意成为第一个为此付出代价的人,从我开始。

谭嗣同临终前的话语,句句震撼人心,深深刺痛了中华民族的灵魂。

谭嗣同的牺牲,用生命诠释了爱国情怀,激励了众多热血青年。他们以谭嗣同为楷模,积极投身于民间,传播新思想和新文化。这一壮举不仅彰显了谭嗣同的崇高精神,也推动了社会的进步和变革。

谭嗣同不仅展现了不屈不挠的精神,还培养了两名杰出的学生,分别是蔡锷和杨昌济。这两位学生后来在中国历史上扮演了重要角色,他们的成就与谭嗣同的教诲密不可分。蔡锷在军事和政治领域表现突出,而杨昌济则在教育和文化方面贡献卓著。谭嗣同通过这些学生,将其思想和理念传承下去,对中国社会产生了深远影响。

蔡锷和杨昌济秉承老师的教导,培育了大批杰出人才。在这些学生中,最为人熟知的两位,便是日后引领中国走向复兴的朱德和毛泽东。他们不仅在学术上有所建树,更在历史的关键时刻发挥了重要作用,成为了中国近代史上的重要人物。

谭嗣同的牺牲成为中国近代史的重要转折点。他的英勇就义震醒了当时沉睡的社会大众,为国家的未来发展指明了新的方向。这一历史事件不仅展现了个人对理想的坚持,更激发了整个民族寻求变革的决心。通过付出生命的代价,谭嗣同为积贫积弱的中国开辟了全新的发展道路,其影响深远而持久。这一壮举标志着中国社会开始从传统向现代转型,为后续的历史进程奠定了重要基础。

正是由于中国涌现了众多像谭嗣同这样的杰出人物,我们才能在短短一个世纪内彻底摆脱屈辱的历史。这些先驱者用生命和鲜血为后人铺就了和平安定的道路,他们无愧于民族英雄和革命烈士的称号。