在中国轰炸机的发展历程中,有两个关键事件对其产生了深远影响。首先是上世纪50年代,中国从苏联引进了图-16轰炸机,这款机型后来成为中国自主研发的轰-6轰炸机的基础。轰-6的诞生标志着中国在轰炸机领域迈出了重要一步,至今仍在中国空军中服役。

第二个重要节点是1991年苏联解体。这一重大历史事件使中国有机会接触到更先进的图-160战略轰炸机。作为当时世界上最先进的战略轰炸机之一,图-160的引进将极大提升中国的远程打击能力。然而,由于国际政治格局的复杂变化,中国最终未能如愿获得这款先进战机。

苏联解体后,乌克兰继承了19架图-160轰炸机,以及大量图-95轰炸机和空射巡航导弹。这一遗产立即引起了国际社会的关注,特别是美国的高度警惕。美国采取了一系列措施,通过经济援助和外交压力,迫使乌克兰销毁这些战略武器。

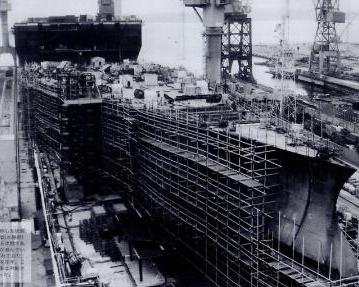

其中最具代表性的事件是乌克兰尼古拉耶夫造船厂未完工的核动力航母"乌里扬诺夫斯克"号的命运。一家挪威公司以高价收购废钢为诱饵,促使乌克兰拆解了这艘完成度超过30%的航母,随后又单方面取消合同。这一事件充分展现了美国遏制前苏联军事遗产的决心。

在轰炸机问题上,美国采取了类似策略。一方面向乌克兰提供经济援助,另一方面施加外交压力,要求其销毁战略轰炸机。俄罗斯则采取了相对灵活的策略,以抵偿天然气债务的方式,从乌克兰获得了8架图-160、3架图-95和575枚KH-55巡航导弹。

地缘政治博弈中的中国

在这一复杂的国际局势中,中国试图从乌克兰获得图-160轰炸机的努力遭遇了重重阻力。虽然乌克兰方面有意向出售,但受到了美俄两国的联合制约。

美国反对中国获得图-160主要基于三个考虑:

俄罗斯已经拥有该型轰炸机,增加数量不会带来质的改变;

美国已将中国视为主要战略竞争对手;

中国获得图-160将显著提升其在西太平洋地区的战略威慑能力。

俄罗斯虽然与中国保持友好关系,但出于地缘政治考虑,也不愿看到中国获得远程战略轰炸机。这种态度源于两国漫长的陆地边界和历史经验,即使在中苏关系最好的时期,双方也保持着必要的战略警惕。

中国航空工业的崛起

尽管未能获得图-160,但中国航空工业的快速发展已经弥补了这一遗憾。上世纪90年代,中国确实需要图-160这样的先进机型来提升航空工业水平。但如今,中国已经具备了研制大型飞机的能力,不仅成功研制了200吨级的运-20运输机,还在积极推进新一代战略轰炸机轰-20的研发。

轰-20的出现将标志着中国航空工业进入新的发展阶段。与图-160相比,轰-20在设计理念上更符合现代战争需求。图-160强调的高空高速性能在现代防空体系面前已显不足,而轰-20很可能采用更先进的隐身设计和智能化作战系统。

从长远来看,中国未能获得图-160反而推动了自主创新能力的提升。这一历程再次证明,核心技术是买不来的,只有坚持自主创新,才能在战略武器领域实现真正的突破。随着轰-20的问世,中国将建立起完整的战略轰炸机体系,为维护国家安全提供更强有力的保障。