同样是藩镇割据,怎么盛唐一去不复返,而罗马却能焕发第二春?

唐朝的繁荣在安史之乱后一去不复返,而经过一场类似的内乱,罗马帝国却在动荡中焕发了新的生机。这究竟是为什么?这个问题背后隐藏着宏大的历史逻辑和复杂的社会因素。

公元755年,安史之乱爆发,它不仅终结了大唐的盛世,同时也揭开了后续史诗般国家动荡的序幕。然而,同样是应对内部与外部压力,罗马帝国在遭遇了类似性质的内乱之后却重新站了起来,甚至迎来了令人惊叹的“罗马和平”。

罗马帝国从一个共和国逐渐演变为帝国,经历了多次激烈的内战和持续不断的战争。在古典时代,罗马与中华的命运有许多相似之处,但其崛起和重生的历程提供了许多发人深思的历史视角。

罗马与唐朝都曾经采取过类似的兵役制度——公民兵制度和府兵制。这些制度的基本特征是将士兵的来源限制在一定的经济阶层之内,这样既能有效节约国家的财政支出,又可以最大化利用士兵的战斗力。然而,这两种制度也有非常致命的缺点——无法应对长期战争的困扰。

唐朝初期,面对东突厥、西突厥、吐谷浑等外敌,唐军的策略是速战速决,用闪电战术快速结束战斗。但这种方式一旦遇到持久战,例如面对吐蕃,问题便显现出来。唐朝的长期战争使得百姓长期离开土地,导致田地荒芜,国力衰退。

与之类似,罗马在征服迦太基后疆土扩展,但战线过长,军队不能像以往那样打完仗就回家种田。士兵需要长期驻扎在边疆,结果许多公民因为无力承担两地分离的生活,最终沦为无产者。此时,格拉古兄弟尝试通过限制土地兼并来缓和矛盾,但治标不治本,罗马最终还是走上了募兵制的道路。

募兵制下的罗马军队和唐朝的募兵制类似,都起初是为了解决半农半兵长期离田的问题。职业军人的战斗力更强,但也更危险——他们一旦成为利益共同体,将令整个国家陷入新的混乱之中。罗马第一个节度使就是马略,他通过军队的支持进驻罗马,这是军事强权干预政治的开始。

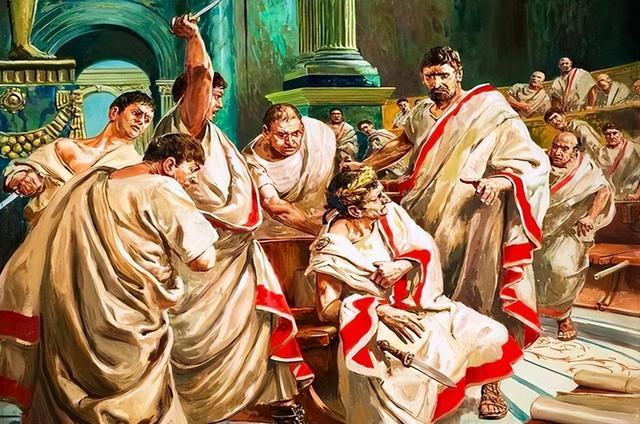

唐朝的局势也渐渐走向同样的情形。藩镇拥兵自重,各自为政,这种分裂的势力造成了中央集权的逐步崩溃。罗马共和国的后期,同样经历了马略、苏拉、庞培、凯撒等诸多军头的轮番上台,政局动荡。

然而,罗马最终成功重生。凯撒被杀后的混乱局面,通过他的继承人屋大维而逐步稳定下来。原因之一是经济基础的保障。埃及作为罗马皇帝的私人领地,为维持军队提供了强大的财政支持,解决了罗马长期以来的财政枯竭问题。屋大维通过稳定的经济来把控军队,将三十三万军人裁撤之后给予足够的补偿,使得内乱进入了可控阶段。

相比之下,唐朝对藩镇武人采取了高压淘汰的策略,导致了信任危机和更加严重的内部分裂。他们没有像屋大维那样有效利用财富安抚和收买军队,反而通过不断扩充神策军来解决问题,最终耗尽了国力。

罗马帝国维持了两百多年的繁荣,其背后的关键在于合理运用经济力量和采取有力的改革措施,使得国家在无数次动荡中得以重生。而唐朝,没有抓住南方开发提供的经济契机,失去了通过经济重振国家的机会。

总而言之,唐朝和罗马的不同命运不仅仅是地域和时代的差异,更是内部管理、经济策略和应对方式的巨大差异。这也是我们在审视历史进程中需要深刻理解的关键。#视界频道激励计划#