在中国现代文学史上,海子是一个无法被忽视的名字,当25的海子写下了《面朝大海,春暖花开》这篇他最为脍炙人口的作品后,竟然以卧轨的方式结束了自己年轻的生命。

这个从安徽农村走出的天才少年,用短暂的生命书写了关于理想、爱情与死亡的终极叩问,留下了让人不解的谜团,那他到底经历了什么?

神童的诗歌王国

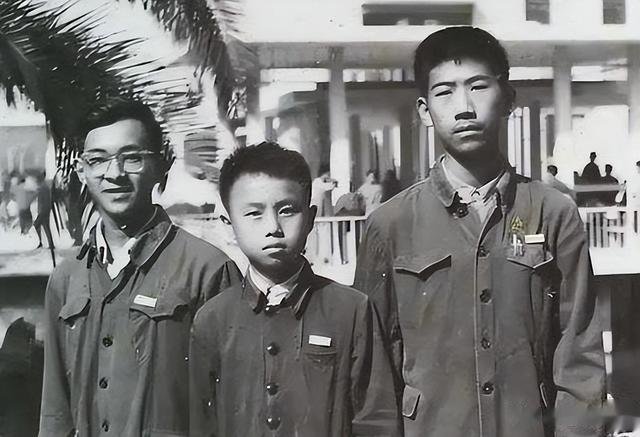

神童的诗歌王国1964年查海生出生于安徽省怀宁县高河镇查湾村的一个普通农家,这个被村民称为“小神童”的孩子,4岁时便在公社举办的“毛泽东语录背诵比赛”中崭露头角。

母亲用《毛泽东语录》为他启蒙,却意外点燃了他对文字的痴迷,很快就吸引来了人们的关注。

在那个物质条件并不优越的年代,他凭借着对文字的浓厚兴趣和极高的学习天赋,5岁入学10岁考入高河中学,15岁以安徽省文科状元的身份进入北京大学法律系。

在现在我们看来这样的经历堪称传奇,可当这个带着全村人民希望来到北京的天才少年,等待他的却是精神世界的剧烈震荡。

进入北京大学后查海生接触到中外经典著作和现代思想,从法律学科的严谨逻辑到人文精神的自由表达,无疑是跳脱的。

但他还是在学术和文学之间找到了属于自己的平衡点,白天他沉浸在法律条文与理论之中,夜晚他又在书斋中与诗歌对话,探索文字背后蕴含的情感力量与生命张力。

从那时开始他的诗作开始逐渐显露出不同寻常的气息,既有对古典美学的传承,又融入了现代意识对现实困境的反思。

他用充满神秘色彩的意象和朴实直白的语言,传达出对自然、历史和人性本质的无限追问,这种创作风格在当时的文坛上独树一帜。

1984年20岁的他以“海子”为笔名发表成名作《亚洲铜》,用充满神性的语言叩问土地与文明的本质。

这种将古希腊史诗精神与东方农耕文明相融合的创作理念,被评论界视为中国新诗“本体建设”的重要转折。

但在这条孤独的创作之路上,陪伴他的只有两位挚友:骆一禾的文学理想主义与西川的哲学思辨。

而在195年海子遇到了那个他生命中最重要的女人,让他开始了如泉涌般的创作。

爱情的破灭与重生

爱情的破灭与重生1985年一位来自政法大学的女生被他的诗歌深深吸引,两人在未名湖畔编织着“面朝大海,春暖花开”的浪漫幻想。

那段时间两人的灵魂仿佛找到了共鸣。海子的诗中关于大海、阳光与春天的意象格外鲜活,仿佛可以驱散冬日的寒意。

海子还为她写下20000多字的情书,甚至将《阿尔的太阳》中的向日葵意象融入情诗,但现实却残酷得如同冬日寒风,女孩的家庭强烈反对这段跨越阶层的恋情。

在女孩家庭的干预、社会的压力以及身份的差异让两颗本应相互取暖的心在冰冷的现实面前渐行渐远。

离别与迷茫在海子的生命中不断交织,他开始了漫长的旅行,试图通过远离喧嚣的城市和现实的纷扰来寻找内心的归宿。

在广袤的西北大地和高原的苍茫中,他用脚步丈量着世界的广度,同时也在心灵上经历着一次次沉重的蜕变。

无论是在内蒙古的荒原上,还是在青藏高原的峻拔山峦之间,他都仿佛在与大自然对话,从中汲取着孤独与自由的力量。

旅途中他见证了许多鲜为人知的风景和生活场景,这些真实而质朴的经历,使他对生活有了更深刻的理解,也为后来的诗篇注入了更多饱含情感的叙事色彩。

但在无数个孤独的夜晚和深沉的思索中,海子内心那道难以治愈的伤口始终挥之不去。

曾试图通过不断地自我反思和诗歌创作来实现心灵的救赎,但终究未能找到一种既能抵御现实残酷,又能实现理想超越的平衡。

死亡诗篇的诞生

死亡诗篇的诞生1989年3月26日海子穿着他最钟爱的军大衣,带着《新旧约全书》《瓦尔登湖》等四本书,走向山海关的铁轨。

这个曾写下"以梦为马"的诗人,在生命的最后时刻选择了最决绝的告别,令人唏嘘的是就在两个月前,他刚刚创作了那首充满理想主义色彩的《面朝大海,春暖花开》。

海子的离去在当时的文坛和社会引起了巨大震动,人们在痛惜他的才华与生命的同时,也不禁反思当代社会与个体精神世界之间的错位与隔阂。

海子的去世不仅带走了一位伟大的诗人,更让世人意识到在现代社会背景下,个体追求诗意与理想的艰辛与孤独。

他的诗作在他离世后逐渐成为许多学校教材中的经典文本,激励着一代又一代人对美好生活的向往和对人生真谛的探索。

有人认为海子笔下那种对大自然的热爱和对人类命运的深刻关怀,是对现代人内心荒漠的一剂良药。

也有人指出他那种近乎自毁的浪漫主义情怀,正是现代文化中无数人无奈与迷茫的真实写照。

无论观点如何海子在文学史上的地位已然不可动摇,他用生命诠释的诗意追求和自我探索,成为一种永恒的精神象征。

在回顾海子的人生轨迹时不难发现,他既是时代的产物,也是超越时代的象征,现代化进程中的社会变革、文化冲突与价值重构,使得许多人在追寻个人理想的过程中感到迷失与孤单。

海子以他那充满激情却又无奈绝望的笔触,忠实记录下了这一切,他的诗歌既有对传统文化的深情呼唤,也有对现实生活中冷漠与疏离的无声控诉。

当现代读者在重新阅读他的诗篇时,既能感受到那种直击心灵的震撼,也能体会到诗中蕴含的哲理思考与时代反思。

无论是文学评论界还是普通读者,都在他的文字中看到了对理想主义的坚持和对现实残酷的无声控诉,这种情感与思想的碰撞,正是现代诗歌不可或缺的一部分。

信源:百度百科——海子

和讯网2014-03-26——海子25周年祭:一个时代的离去

人民网2015-03-26——纪念海子:想象他还活着的N种人生可能