20世纪50年代末的新中国,充满了复兴的朝气,也面临着无数问题。

其中,人口激增成了一个绕不开的难题。

时任北京大学校长的经济学家马寅初,在1957年的一场演讲中大胆提出“控制人口增长”的设想。

这在当时的社会和政坛掀起了巨大波澜。

尽管他的初衷是从国家的长远发展出发,但由于其中一句敏感的话语,他却遭到了毛主席的严厉批评。

毛主席甚至怒斥:

“不要把人口问题和国家存亡等同起来!”

这一历史片段承载着建国初期的社会矛盾、政策选择与学术争议,也在几十年后映射在计划生育政策的实施中。

人口红利与隐忧“人多力量大”,这句朴素的口号在新中国成立之初,被赋予了特殊的历史意义。

自鸦片战争以来,中国一直被外国侵略、战争与内部动荡折磨,导致人口增长停滞甚至出现下降。

据历史统计,清朝鼎盛时期的人口在嘉庆年间已突破4亿,但到民国成立后的1928年,全国人口仅约为4.5亿。

相比数百年的增长速度,这显然是一种“停滞性危机”。

特别是抗日战争时期,因战乱导致死亡率飙升,全国人口急剧下降,仅河北、山东等华北地区因日军的“三光政策”就损失数百万人。

可以说,人口问题已成为中国百年来积弱积贫的根本表现之一。

新中国成立后,和平与稳定成为主旋律。

毛主席在很多场合反复强调,没有人口就没有建设,人口是最大的财富!

当时的政府高层普遍认为,人口的迅速增长不仅是摆脱殖民历史的重要标志,更能在未来社会主义建设中发挥“人海战术”的优势。

毕竟,中国此时刚刚通过朝鲜战争证明了“人多”的战略价值:志愿军凭借300万大军的投入,打破了美军的技术优势。

这场胜利进一步强化了国家高层对“人多力量大”信念的认同。

但随着新中国的和平局面逐步稳定,人口增长的速度让人始料未及。

根据国家统计局数据,从1949年到1957年,中国人口从5.4亿迅速飙升至6.5亿,仅8年时间增长了整整1亿人。

更令人震惊的是,这种增长还在加速。

1953年全国首次人口普查显示,当时中国每年的出生率高达37‰,而死亡率仅为17‰,自然增长率高达20‰以上。

这样的增长速度放在今天或许难以想象。

但在当时。

随着医疗卫生条件的改善和疫苗的普及,婴儿存活率迅速上升,加之传统观念对多子多福的推崇,人口“井喷式增长”几乎成为必然。

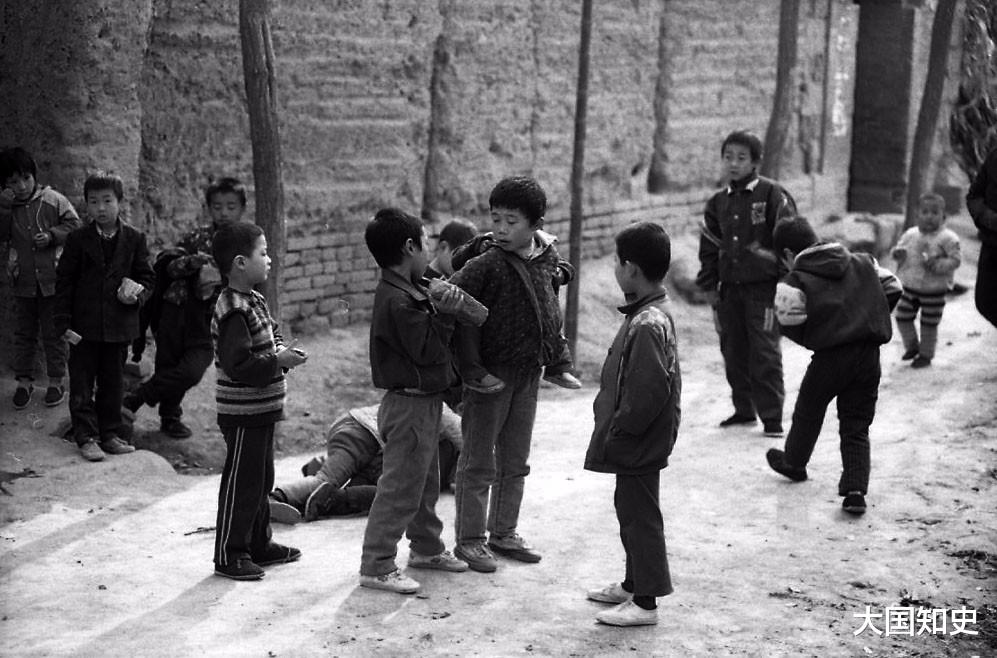

以农村为例,很多地方家庭平均有5-6个孩子,甚至更多。

在中原地区的一些乡村,几乎每隔一年就有妇女怀孕生子,家中孩子少于3个反而成为少见现象。

人口的激增,在短期内的确带来了可见的好处。

比如更多的劳动力促进了农业生产,农村地区的闲置土地得以进一步开发,社会经济逐步复苏。

然而,问题也随之而来:资源的增长速度远不及人口的增长速度。

根据1957年的统计,中国的人均耕地面积已经降至0.18公顷,仅为世界平均水平的一半。

而在粮食方面,尽管政府采取了一系列增产措施,但农作物的产量仍然无法满足人口增长的需求。

例如,1955年,中国粮食产量约为3700亿斤,人均年粮食占有量不足300公斤,仅能勉强维持基本生存。

这种“人增粮不增”的矛盾迅速显现,成为基层政府和农民的共同压力。

这种现象让人们不得不开始思考:人口增长究竟是福是祸?

然而,尽管这种讨论在社会层面已经悄然展开,但在政策层面却始终未能突破“人多力量大”这一信念的束缚。

直到1957年,马寅初的“新人口论”出现,这场隐藏在数字背后的矛盾才被正式摆上了台面。

马寅初并不是一位与时代脱节的“书斋学者”。

相反,他是民国时期最具影响力的经济学家之一,长期致力于研究经济政策与社会发展问题。

新中国成立后,他以卓越的学术造诣和赤诚的爱国情怀,受邀担任北京大学校长,并为国家的经济规划积极献计献策。

在此过程中,他敏锐地注意到中国的人口问题已逐渐成为一项被忽视的潜在危机。

早在1953年全国第一次人口普查结果公布时,马寅初便感到不安。

这次普查揭示,中国当时的人口已达6亿,并以每年约2%的速度增长。

表面上看,这是新中国在战乱后和平复苏的象征,但马寅初从经济学角度看到了背后的危机。

人均资源的快速下降和经济发展水平的滞后。

“地少人多”的基本国情本已制约着中国的发展,而人口的飞速增长正在使这一矛盾雪上加霜。

1955年,马寅初开始着手撰写他的“新人口论”。

他通过大量数据分析和对国际经验的研究,提出了一系列具体论点。

第一,人口过快增长会削弱经济发展速度,使人均收入下降。

第二,过于庞大的人口基数将使资源分配更加困难,特别是在粮食和土地供应上。

如果不尽早采取措施控制人口增长,未来中国可能会陷入经济停滞的困境。

可以说,马寅初的“新人口论”不是凭空想象,而是建立在扎实的研究与深刻洞察之上。

1957年4月27日,马寅初在北大食堂发表了“新人口论”的演讲。

这场演讲以其犀利的观点和冷峻的分析,在当时的知识界引发了强烈反响。

他列出了一系列触目惊心的数据。

按照当前人口增长速度,50年后中国的人口可能会翻一番,甚至超过世界其他国家总人口的总和。

届时,资源与人口的矛盾将不可调和。

最为引发争议的,是马寅初演讲中提到的一段话:

如果我们不控制人口,中国会因为资源耗尽而陷入衰退,甚至可能为了争夺资源侵略他国。

这一观点在当时显得尤为“惊世骇俗”。

对于一个刚刚摆脱百年屈辱、以和平与发展为目标的新中国来说,“侵略”一词是极为敏感的。

而马寅初将人口问题与国家存亡、国际关系联系起来的论断,更是超出了当时人们的认知。

演讲结束后,现场爆发出热烈的掌声,同时也引发了广泛的争议。

一些学者和官员认为马寅初的分析有道理,尤其是在经济学和社会发展的层面。

但也有不少人批评他过于悲观,甚至有人指责他“危言耸听”“不符合社会主义乐观精神”。

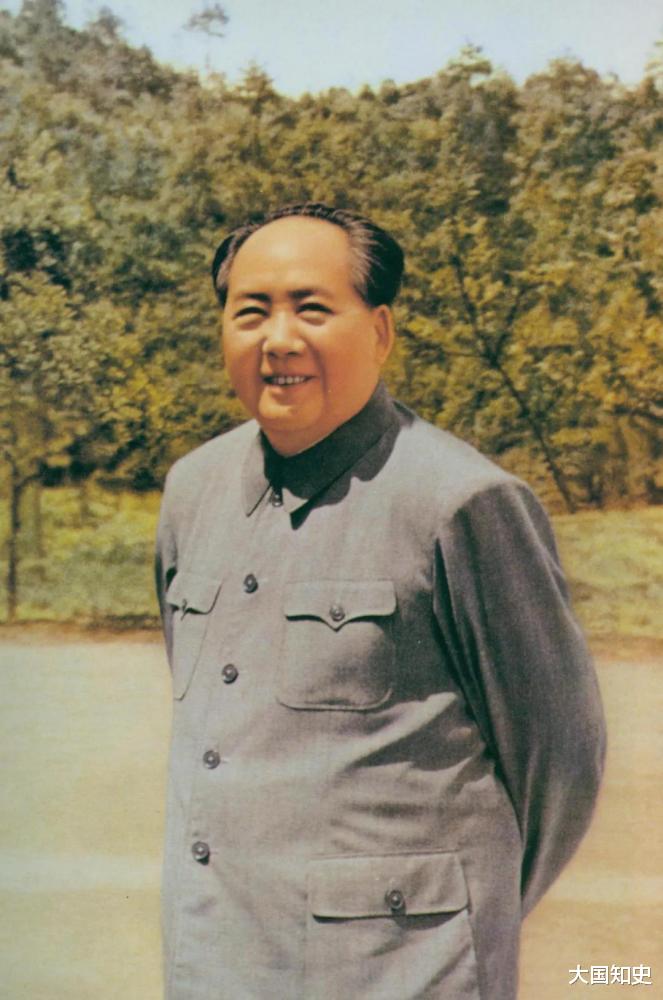

毛主席的斥责马寅初的演讲迅速引起了高层的注意。

毛主席在听取了马寅初的演讲内容后,对他的观点进行了严厉批评。

“怎么能把人口问题和国家存亡划上等号呢?”

毛主席的这句话,实际上,隐藏着他对中国命运的深层次考量。

作为一个刚刚建立的新政权,中国迫切需要塑造积极的国际形象。

而马寅初的言论在当时看来,的确容易被外界曲解为“对新中国未来的不自信”。

50年代,中国像一个刚刚从战火中苏醒的巨人,步履维艰却满怀希望。

然而,这个巨人肩上的担子并不轻松。

一方面,国内百废待兴,需要恢复生产力、解决饥饿与贫穷。

另一方面,国际上,西方对社会主义阵营的敌视与封锁步步紧逼。

在这样的历史大背景下,任何言论都可能被赋予超越其本身的意义。

马寅初的演讲中提到,资源与人口之间的不平衡,可能导致国家衰退,甚至侵略他国。

这句话触碰了毛主席的底线。

毛主席清楚地知道,外界始终在寻找攻击新中国的借口。

从美苏冷战的对峙,到西方媒体对社会主义的妖魔化,“扩张”、“侵略”这些词语早已成为抹黑中国的重要工具。

如果中国的学者公开提出这种可能性,很容易被曲解为中国承认未来存在“扩张威胁”。

例如,抗美援朝战争结束不久后,西方舆论就借机炒作中国在东亚的“威胁论”。

在这样一个敏感的时期,马寅初的言论无异于给对手递上了攻击的“枪弹”。

同时,毛主席也对马寅初提到的“侵略论”表示极大不满。

他指出,中国是一个爱好和平的国家,绝不会因为内部矛盾而侵略他人。

另外,毛主席并非没有看到人口激增带来的问题。

而是深知,对于刚刚站稳脚跟的新中国来说,“人多力量大”不仅是一句朴素的口号,更是一种对国家发展的独特视角。

20世纪50年代,劳动力短缺是经济建设的最大障碍。

新中国刚成立时,大量工厂尚未恢复生产,农村缺乏足够的劳动力进行农业种植。

而庞大的人口规模,恰恰为这种短期内的生产需求提供了解决方案。

所以,在时机成熟后,他立即着手计划生育,对国家人口进行了宏观调控。

毛主席的批评,并非否定马寅初的观点,而是基于更加长远的考虑。

在那个充满挑战的年代,他选择了一条更符合中国实际的道路,也为后来的发展奠定了基础

m鲁谷

毛主席伟大!