正文

马一浮先生(1883—1967),名马浮,近代著名学者。光绪戊戌(1898)赴绍兴县试,名列第一,时同考者有周树人、作人昆仲。变法后,与谢无量、马君武共议以学术振兴中华,共同创办“二十世纪翻译世界”。1903年赴美游学,习西方文学历史。1907年东渡日本,习西方哲学。民国六年,蔡元培被任命为教育总长,聘马一浮为秘书长,以世谊勉应,三月即谢去。归居西湖广化寺,彻览四库全书,又遍究道佛,尤留心义学。1918年蔡元培聘先生为北大文科学长,以经不可废而辞。居乡广结方外之友。1938年避寇于江西泰和,应浙大校长竺可桢之邀,讲学于内迁途中之浙大。同年随浙大迁至广西宜山,继续讲学。1939年,讲学于四川乐山复性书院,讲论刻书一归儒宗。1953年受聘为浙江文史馆长,晚年病目,疾革时作诗“乘化吾安适,虚空任所之,形神随聚散,视听总希夷。沤灭全归海,花开正满枝,临崖挥手罢。落日下埯嵫。”(参见马镜泉:《马一浮先生年表》)学者认为,马一浮思想在二十世纪中国思想史上有一定地位,贺麟四十年代曾推称他“可谓代表传统中国文化仅存的硕果”,台港新儒家代表之一徐复观以马一浮与熊十力、梁漱溟、张君劢并称为“当代四大儒者”。本文着重叙述马一浮的哲学思想,并以此作为马先生诞辰一百一十周年的纪念。

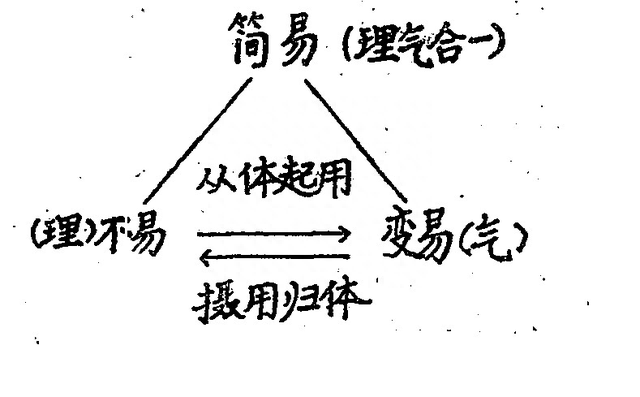

一、从体起用

在马一浮思想中,理气问题,正如在宋明理学中一样,仍是他首要关切的哲学思考。马一浮的理气观受程朱学派的影响较大,他认为:

“理气皆源于孔子‘形而上者谓之道,形而下者谓之器’,道即言乎理之常在者,器即言乎气之凝成者也。《乾凿度》曰‘太易者未见气也,太初者气之始也,太素者质之始也,太始者形之始也’,此言有形必有质,有质必有气,有气必有理。‘未见气’即是理,犹程子所谓‘冲漠无朕’。理气未分,可说是纯乎理,然非是无气,只是未见,故程子曰‘万象森然已具’。理本是寂然的,及动而后始见气,故曰‘气之始’。气何以始,始于动,动而后能见也。动由细而渐粗,从微而至著,故由气而质,由质而形。形而上者即从粗以推至细,从可见者推至不可见者,逐节推上去,即知气未见时纯是理,气见而理即行乎其中,故曰‘体用一源、显微无间’,不是元初有此两个物事相对出来也。”(《泰和会语》,第45页)

马一浮接受了《易纬》关于区分宇宙演化过程的主要范畴,又接受了理学关于宇宙本源的一些说法,认为“太易”就是程颐所说的“冲漠无朕,万象森然已具”的状态或阶段。按照理学传统的解释,冲漠无朕是指纯粹的理世界而言,所以马一浮也用“纯乎理”来表示这个阶段。马一浮指出,万事万物是“形”,形由气质即“质”所构成,而气质又是由“气”所构成。气-质-形不只是共时性的不同构成论层次,又是宇宙发展过程的演化程序。在马一浮看来,气并不是像元气论者主张的代表宇宙原始阶段的存在状态,在气的流行活动之前尚有一更为本源性的阶段,其存在状态为“未见气”。这个未见气的存在状态并不是“无”,而是“纯乎理”,故说“气未见时纯是理”。到了“气见”的阶段上,理并未消失,“气见理即行乎气之中”。同理,形质构成后理即行乎万事万物之中。

但是,承认有“未见气”的阶段,及认定“未见气时纯是理”,并不简单地意味着马一浮自然走向理产生气或理在时间上先于气的结论。他说:

“‘天地设位’‘乾坤成卦’,皆气见以后事,而‘易行乎其中’‘位乎其中’,则理也。‘乾坤毁则无以见易’,离气则无以见理;‘易不可见则乾坤或几乎息矣’,若无此理则气亦不存。易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,故曰‘生生之谓易’。生之理是无穷的,太极未形以前,冲漠无朕,可说气在理中;太极既形之后,万象森然,可说理在气中。四时行,百物生,逝者如斯夫,不舍昼夜,天地之大化默运潜移,是不息不已的,此所谓易行乎其中也。”(同前注)

马一浮肯定离气则无以见理,无理则气亦不存,这里说的太极当指元气,所谓“太极未形以前”即“未见气”,非是无气,在这个阶段上“可说气在理中”;“太极既形之后”即气见之后,可说理在气中。照程颐的说法,冲漠无朕,万象森然已具,纯理的世界中已包含了一切存在,“已具”包括气已具。马一浮的说法虽然脱胎于程颐,但又与之不同。

气是形而下者,理是形而上者,无论说气“在”理中或“具”理中,即使在理学的系统中这样的说法也不是没有困难的。我们不必追问马一浮气如何在理中,事实上,马一浮的这个说法只是表示,气在太易这个阶段上并不是真正的无,太易的阶段上只是“未见气”,“纯乎理’然非是无气”。所谓“气在理中”也是表示气虽然“未见”,但仍是“在”,“非是无气”。就是说宇宙的原始状态是一种理气都“在”的特殊状态。

马一浮进一步指出:

“邵康节云‘流行是气,主宰是理’,不善会者每以理气为二元,不知动静无端阴阳无始,理气同时而具,本无先后,因言说乃有先后(小注:两家不能同时并说)。就其流行之用而言谓之气,就其所以为流行之体而言谓之理。用显而体微,言说可分,实际不可分也。”(《泰和会语》,第44页)

这表明,理气在事实上是不可分离的。哲学的“言说”中的“理”是对事实存在的理的抽象,在思想上可以与事物分离,这是逻辑上的分离。在哲学上把理与气作为对待的范畴加以讨论,但理气在实际上是一体的。因此,在实际上理气同时而具,无所先后。理论上理一气的分析及其关联只是从逻辑上进行分析的结果,因为在逻辑上理是气的依据和前提。所以这种因言说而有的先后只是一种逻辑分析上的先后,并不表示事实存在的先后。在实存上,动静无端,阴阳无始,理气同时而具,本无先后。

在理气论的其他方面,马一浮也基本承继了宋明理学的分析,如说“一阴一阳固有个所以然,此便是道”(《尔雅台答问续编》卷二,第28页),“阳明下凝聚二字本来未妥,……才说凝聚,便在气一边。理行乎气中,不可说理凝乎气中也”(同上书,第24页)。又说“天地人物本是一性,换言之即是共此一理,共此一气也。理无差别,气有差别”(《复性书院讲录》卷五,第173页)。这些说法表明马一浮的理气观受朱熹的影响较大。

马一浮特别反对把古典哲学的理气观看成一种二元论,的确,西方哲学史上典型的二元论是把宇宙归结为两种绝对不同的实体,二者相互独立,不能由一个决定或派生另一个。在这个意义上,以流行为气,主宰为理的理气论并不认为理气为两种独立的实体。中国哲学以气为流行之用,理为所以流行之体,二者体用一源,显微无间,“不是元初有此两个物事相对出来也”。

二、摄用归体

宋明哲学的理气分析本不限于本体论的范围,典型者如朝鲜时代朱子学中四端七情分理气的讨论,便是把理气论贯入到心性论,以情为气,以性为理。所以,广义的理气论不仅具有本体论的意义,而且具有心性论的意义。马一浮也继承了这一传统。

马一浮指出:

“用理气道器字要分晓,有时随文不别,少体会便成笼侗。今举最浅显易知者示一例,如耳目口体是器也,其能视听言动者则气也,所以为视听言动之则者理也,视听言动皆应于理则道也。”(《复性书院讲录》卷六,《观象卮言》八,第222页)

这是认为人之生理躯体及器官是“器”,器官之功能活动为“气”,器官之活动规范为“理”,感性生理活动合于理为“道”。马一浮认为理与道有所区别:“凡言理与道有微显之别,理本寂然,但可冥证;道则著察,见之流行。”(同上卷六,第118页)所以理是宇宙的深微原理,道是体现于具体事物之上的合理状态。他又说:

“须知知觉见闻运动皆气也,其所以为知觉运动见闻者理也。理行乎气中,岂离知觉见闻而别有理?但常人之知觉见闻全是气之作用,理隐而不行耳。……知觉见闻仍只在气边,未有理在,须知圣贤之学乃全气是理,全理是气,不能离理而言气,亦不能离气而言理。所以顺是理而率此气者,工夫唯在一敬字上,甚为简要,不似诸外道之多所造作也。”(《尔雅·台答问》卷一,第32页)

身体的活动与知觉情感思虑都属于气的活动,理则指这些活动的当然准则。从本体论上说,太极既形是气,理在气中,气之活动中有理;但人身之理气与天地之理气有所不同。在天地,气之运动为自然,必然者无时不行乎其间。而在人身,知觉见闻运动之理有行与不行之分。知觉运动完全受感性自然所支配,理虽在其中,不离知觉运动,但却“隐而不行”;只有以理性服从准则,以统率知觉运动,才能真正实现理行乎气中。马一浮又说:

“心统性情即统理气,理行乎气中,性行乎情中。但气有差忒,理有时而不行;情有流失,则性隐而不现尔。故言心即理,则情字没安放处。”(《尔雅台答问续编》卷四,第18页)

这是说,讲“心统性情”,可以包括理(性)气(情)两个方面,如果讲“心即理”,只能包括理。气(情)的地位就没有了。所以在心性论上,马一浮主张遵循张载、朱熹而不是陆九渊、王阳明的说法,以心为赅括意识活动的全体,这个全体包括理气两个方面。如果知觉运动一任气的作用,气的刚柔善恶的不平衡就会表现为情的流失,其结果是“理有时而不行”。这种情况下是不能说心即理的。气的作用是使视听言动成为可能,理的作用则是提供视听言动的合理规则。因而在伦理学方面,气代表一切感性活动,理代表感性活动所当遵循的理性法则。所以道德行为就是要以心“顺是理而率是气”。严格分疏来看,这个所顺之“理”不是本然具于此心的理或不离知觉运动的理,而是体现为一定原则的东西。所以他又说:“视听言动气也,形色也,发用也。礼者理也,天性也,体之充也。发用而不当则为非礼,违性亏礼而其用不全;发用而当为礼,顺性合礼而其用始备。故谓视听言动皆礼为践形之事也,以理率气则此四者皆天理之流行,莫非仁也。”(《宜山会语》,第24页)这里的以理率气不是指存有的状态,而是心性的工夫;不是指由人人本具的理自然地率导、主宰知觉运动,而是通过理性活动对于一定原则的认同来实现对感性活动的主导。马一浮自己尚未清楚地表达出这一分疏。

三、全体是用、全用是体

马一浮哲学的体用论,与熊十力一样,受到中国佛教传统中体用的论说影响较大,并以此为基础,形成了一个在相当程度上可代表其世界观的体用论,这一体用论也同时作为方法的范式体现于贯穿于各个具体领域的分析与建构。对其体用论的进一步研究可以使我们可更完整地理解马一浮的思想。

马一浮体用论的结构,简单说来就是一个正、反、合:从体起用——摄用归体——全体是用、全用是体。但是这个模式不是黑格尔历时性的逻辑结构,而是脱胎于佛教的共时性统贯分析。从体起用、摄用归体,是中国佛教中特别是华严宗文献中常见的命题形式,不仅是分析的方式,而且具有实践的意义。马一浮以此为形式论述儒学中理气、性情及性修等一切相互性关系及其关系总体,演示出一套有特色的体用论。

《泰和会语》载:

“或问:既曰气始于动,何以又言动静无端、阴阳无始?答曰:一以从体起用言之,故曰有始;一以摄用归体言之,故曰无始。此须看太极图说朱子注可明。”(《泰和会语》,第45页)

就体用的逻辑关系而言,体是第一性的,用是派生的,体派生用,这就是从体起用,在这个意义上,被派生的用是“有始”的。另一方面,“定之以五行,统天下之物而无不摄焉。五行一阴阳也,二气即一气也,一气即一理也”(《复性书院讲录》卷五,《洪范约义》二、第136页)。从用推朔到体,万物可归为一气,一气又可归为一理,一理即是体,它自身便是本源,所以就体而言是无始的。如果说体也有始,那就成体上有体了。

马一浮说:“从体起用,即本隐之显;摄用归体,即推见至隐。”(同上卷六,《观象卮言》一,第190页)这是说,摄用归体的方法是指由现象(见)推显本体,现象是发见,是流行,本体是隐微。从体起用的方法则是由本体导出现象。前者所直接呈现和直接入手的是用.后者所直接入手和直接提出的是体。从体起用在佛教又叫做“依性说相”,摄用归体又叫做“会相归性”。对马一浮来说,从体起用、依性说相,和摄用归体、会相归性,既是论述和分析的方式,又是存在的命题,同时也是实践的方法。

这种体用论首先是一种存在的论说,马一浮论易之三义说:

“易有三义,一变易,二不易,三简易。学者当知气是变易,理是不易,全气是理、全理是气即是简易。只明变易易堕断见,只明不易易堕常见,须知变易元是不易,不易即在变易。双离断常,名为正见,此简易也。”(《泰和会语》,第43页)

断常二见之说本出佛教,佛教所谓断见指坚持宇宙是间断的,个体身心断灭不续;常见指坚持宇宙是连续的,个体身心常住不断。马一浮以为,只明变易,不知变中有常,是断见;只明不易,不知常寓于变,是常见。变易是用,不易是体。“变易元是不易”,说明即用是体;“不易即在变易”,说明即体是用。克服了断常二见才是儒家崇尚的简易之学。他曾以易论《通书》:

“‘诚’是不易义,‘万物资始’“乾道变化’明是变易义,从体起用,依性说相也。曰‘诚之源’‘诚斯立焉’方是易简义,亦即言变易之所以为不易也。”(《尔雅台答问续编》卷一,第15页)

换言之,只明变易,就是不懂会相归性、摄用归体。只明不易,就是不懂得依性说相、从体起用。只有明白即用是体、即体是用才是全体大用的易简之学。

这种体用论又表明一种方法论和世界观,马一浮强调:“体用双离则绝不可说。不易者只是此体,简易者只是此用,变易者只是此相。离体无用,离性无相,但可会相归性、摄用归体,何能并体而离之?”(《尔雅台答问续编》卷一,第16页)又说:“显诸仁,从体起用也;藏诸用,摄用归体也。显是于用中见体,藏是于体中见用。”(《尔雅台答问续编》卷四,第6页)又以易论中庸:“不贰正是显,不测乃是藏。无微不显,方识得体。无显不藏,方识得用。显微无间,体用一源,所以为不贰不测也。”(《尔雅台答问续编》卷二,第40页)在这种体用论中,体用不是相互独立、互不决定、互不作用的对立二元,而是具有相互作用、密切关联、不可分割的一体两面。所以他在谈到华严宗所谓体用相即相入时指出:“相即明即体是用,相入是摄用归体,总显体用不二,非有别也。”(《尔雅台答问续编》卷二,第46页)体外无用,用外无体,这种体用不二的观点是一种对世界的内在联系的看法。

这种体用论更有心性修养论的意义,马一浮说:

“其(孟子)言知能,实本孔子易传,在易传谓之易简,在孟子谓之良。就其理之本然则谓之良,就其理气合一则谓之易简,故孟子之言是直指,孔子之言是全提。何谓全提?即体用本末隐显内外,举一全该,圆满周遍,更无渗漏也。盖单提直指,不由思学,不善会者便成执性废修。全提云者,乃明性修不二,全性起修,全修是性,方是易简之教。性修不二是佛氏言,以其与理气合一之旨可以相发,故引之。性以理言,修以气言,知本乎性,能主乎修,性唯是理,修即行事,故知行合一即性修不二,亦即理事双融,亦即全理是气、全气是理也。”(《泰和会语》,第47页)

以上表明,在宇宙论方面,变易是气,是现象,是用;不易是理,是本体,是体;简易是理气合一,体用不二。单提变易或单提不易,会堕断常二见,理气合一才是全提,全提就是指全面的界说或表述。由此可见,理气合一代表了马一浮哲学的总体立场。理气合一的命题在马一浮是指,宇宙总体可分析为理气两个方面,理气不是互无干涉的二元实体,比照性修不二的说法,亦可说理气不二。宇宙是一大化流行,理是大化所以流行的常则,气是大化之能流行,理不能离气,气不能离理。

马一浮特别强调,宇宙大化的本然全体是理气合一,这种合一表现为“全理是气,全气是理”。马一浮很欣赏佛教的“全甲是乙,全乙是甲”的模式,就体用论来说,全理是气即全体起用,全气是理即摄用归体,两方面加起来即理气合一。“全气是理”是说气完完全全体现了理,“全理是气”是指理完完全全表现为(于)气。用前述的例子来说,全气是理即“变易元是不易”,全理是气即“不易即在变易”。全气是理、全理是气加起来便是“简易”。

如上节所述,照马一浮看,在宇宙论,“全气是理、全理是气”是本然的,自然的,但在人生论,“全气是理、全理是气”则是人所当努力达到的理想境界。换言之,宇宙是自然理气合一的,但人生论上的理气合一则是经过修养始能达到的境地。他说:

“心不为物役而理为主也,心正则气顺,故性得其养。曰性其情者,:情皆顺性,则摄用归体、全体起用,全情是性、全气是理矣。……曰情其性者,性即随情,则全真起妄、举体成迷,唯是以气用事,而天理有所不行矣。”(《宜山会语》,第14页)

在人生论上,修养的努力是要变化气质,做到全气是理,即使气顺于理。不论是孟子的集义说还是张载的德胜说,对马一浮来说都是达到全气是理的方式。他说:“视听言动皆气也,礼即理之行乎气中也,……四者皆礼,则全气是理,全情是性矣。”(《复性书院讲录》卷五,《洪范约义》三,第143页)“形而上之谓道,此理也,形而下,亦此理也。于气中见理,则全气皆理也,于器中见道,则离道无气也。”(《复性书院讲录》卷五,《洪范约义》二,第136页)

从体起用和摄用归体提供了有关本源性分析的两种不同方向的叙述方式。体是形上,用是形下;体是第一性的,用是派生的;体是本体,用是现象。从而,在形上学的意义上,从体起用是自上而下(形上到形下)的叙述方式,从体起用就是说明从体到用的逻辑顺序。摄用归体则是自下而上(形下到形上)的叙述方式,摄用归体就是“于气中见得理,于变易中见得不易,于现象中见得本体”(《宜山会语》,第23页)。用佛教常用的大海与波浪的比喻,湿性是体,波浪是用,海水动而有波,这是从体起用;万沤皆是一水,这是摄用归体。理气论中关于宇宙原始状态是未见气的说法,正是一种从体起用的立场的表现,而心性论的顺理率气的说法,则体现一种摄用归体的模式。

“从体起用”,是从体上说,而落实到用;“摄用归体”是就用上说,‘而归结到体。这两种都是马一浮所肯定的“单提”的叙述方式。而在对总体的周全把握上,则须把这一正一反结合起来,以达到合,即“全体大用”,亦即全体成用,全用是体。马一浮的“全气是理、全理是气”的本体论突出体现了一种与西方哲学传统中的二元论完全不同的另一种建构方式和理解,在这种理解中,理与气是本体与现象的圆融无间、互不相离的“互全性”的存在。马一浮思想中的全体起用、全用是体,全理是气、全气是理,既是一种对宇宙本然体段的叙述和把握,又是人生的理想境界,他的理气体用论既是存在的表述,又是实践的方式,也是分析的方法。他的全部思想如性修不二、知行合一、理事双融等,都须在此种“全提”的模式下来理解。事实上,他的思想的每一部分都可以从从体起用和摄用归体的统一来了解。

应当指出,马一浮思想中即用是体、即体是用的提法,很接近于熊十力即体即用、即用即体的思想。但在宇宙论上,马一浮仍坚持以理气为论说和把握世界的要素,这与熊十力不同。他的全理是气、全气是理说在基本立场上仍未超出理学的范围,而与熊十力“实体自身变成大用”的体用论(实体论)有距离。马一浮仍然更强调摄用归体,而熊十力则提出“摄体归用”,在这一点上熊十力更具有突破性。马一浮在概念上虽达到了全体是用、全用是体,但他的理解仍然是理学的体用一源、显微无间,熊十力的哲学才真正达到了“全体大用”。这并不是思维水平的差异,而是思维视角的差异,马一浮思想的问题性(理气)仍内在于理学传统之中,而不关注所谓实体的问题。

理气论是宋明哲学中本体论说的主要形式,体现了中国哲学家对基本哲学问题的特殊思考。程颐、朱熹主理的理气论与罗钦顺、王夫之主气的理气论虽然从出发的立场有所不同,但他们都内在于同一论说(discourse),并以共同确认此种论说的意义为前提。而近代以来,在西方文明的强烈冲击下,在现代白话语文支配全部写作的重大转变之后,体现中国哲学问题性的以古典汉语为范畴形式的传统哲学论说几乎全部成为过去。二十世纪的中国哲人们尽力吸取西方哲学,哲学的讨论完全脱离了固有传统,导致了西方哲学的范畴和问题性对现代中国哲学思维的绝对支配。然而,也有屈指可数的几位思想家仍然执著地从内容到形式坚持中国古典哲学的论说传统,颇值得注意和研究。曾游学西方的马一浮对二十世纪以现代工具理性扩张为后盾的西方哲学宰制的那种熟视无睹,耐人寻味。究其所以,并不是像梁启超等在一次大战后对西方文明感到失望所引起,更与晚近后殖民论述中对西方文化霸权的挑战不同。看起来,这种态度更多地是出于长期浸润中国文化(儒佛)所得安身立命的受用而发生的一种高度的文化自信,这使得古典哲学论说的世界对于他仍呈现为一有意义的世界。这提示出,我们对“哲学”也许并不需要只有一种西方中心式的理解,而应依据不同文化中的人的不同需要来发展。