感谢您关注“永大英语”!

教师情绪调节研究:从个体取向到人际取向

教师情绪调节研究:从个体取向到人际取向王文岚 蒋文艳 尹弘飚

摘要:人际互动是教师工作的基础与核心,因此教育活动充满着情绪的流动,而情绪调节亦渗透和弥漫于教师日常工作之中。教师情绪调节研究因其多学科融合的特性,发展出了三条经典的理论路径,即情绪调节、情绪劳动和情绪管理,但三条路径总体上表现出明显的个体化倾向,缺少对情绪调节的人际特性和动态过程的考量。近十年来,国际情绪调节研究的理论视角出现了从个体取向到人际取向的转向。人际取向的情绪调节研究经历了从萌芽期到成型期的发展历程,已发展出了较为成熟的理论模型和测量工具。鉴于教师工作鲜明的人际特性与国际情绪调节研究近来的视角转向,人际取向的教师情绪调节研究亟待学界的关注与深入探究。未来人际取向的教师情绪调节研究需留意新兴理论在教育研究中的应用和调适,以及由此产生的文化适应性和本土化应用问题。

关键词:教师情绪;情绪调节;个体情绪调节;人际情绪调节;视角转向

一、研究背景

当前我国教师正处于一个充满机遇、挑战和压力的时期。2021年的“双减”政策实施与2022年义务教育阶段新课程标准颁布,对教师专业发展和素养提升提出了更高的要求。教师作为“双减”政策和课程改革的关键执行者,在这个时期不仅面临着能力体系重构、专业价值增强和专业地位提升等各方面机会,也承担着自我评价失衡、职责泛化和情绪异化等各方面危机(刘建, 2022)。对“双减”政策实施成效的调查显示,我们在取得较大成效的同时也面临“教师负担明显加重”的问题,许多教师都报告了工作量增加与压力增加的情况 (宁本涛等, 2022)。在如此重担下,教师们面临着时间分配、工作质量及专业发展等多重焦虑与困惑(王爽,孟繁华, 2022)。无论是从教师自身康宁的角度还是从教师言行对学生的辐射影响的角度来考虑,教师的压力与负担所带来的情绪反应都亟需得到合理的调节,而教师情绪调节研究①恰能回应这样的现实诉求。教师情绪调节研究是情绪调节研究中关注教师这一特定职业人群的研究领域。在扎根教师职业特性进行情绪调节研究的同时,研究者也需要依托于情绪调节研究这一上位领域的发展而推进。当前国内外学术研究中的情绪调节研究多关注个体内部的自我调节过程与策略或外部环境对自我调节的影响,对情绪调节的动态性和互动主体之间的相互影响等问题缺乏足够的探讨。然而,实际生活中的情绪调节,除了诉诸于个体内部的自我调控外,更多会诉诸于主体与所处情境中他人的人际互动。

情绪调节有鲜明的人际特性,教师情绪调节更是如此。人际交往活动塑造了人们的情感生活,教育活动也充满着人际互动和情绪的流动(Sun & Yin, 2023)。教育教学活动也因其人际互动的本质而被称为 “人际工作”(Brotheridge & Grandey, 2002;尹弘飚,2017)。教师的情绪体验和表达不仅影响教师群体的个人健康和专业发展,如身心康宁(well-being)、工作满意度、工作倦怠、离职倾向等方面,更以教师自身为媒介,辐射影响学生成长。学生不仅会从教师那里习得知识和技能,而且会慢慢习得如何回应自身与他人的情绪,从而促进自己的社会情感发展(Konishi et al., 2010)。教师情绪调节研究如能将情绪活动的互动同伴纳入研究范畴,显然会更符合教育活动是一种人际互动的本质。在国际情绪调节研究中,学者们也逐渐意识到这一点:主流情绪调节研究倾向于孤立地看待调节者,对情绪调节的人际性质缺乏关注(English & Eldesouky, 2020; Nozaki & Mikolajczak, 2020; Troth et al., 2018)。因此近十年来,情绪调节研究的人际取向逐渐受到更多的关注,这种视角转向已然开始延伸到各研究领域或议题之中,如抑郁症治疗(Coo et al., 2022; Marroquín, 2011)、夫妻关系(Parkinson et al., 2016)、儿童成长(Gummerum & López-Pérez, 2020; López-Pérez, 2018)、语言学习(Bielak & Mystkowska-Wiertelak, 2020a)、教育管理(To & Yin, 2021)等。教育领域已然逐渐开始受到此视角转向的影响。因此,基于我国教师情绪调节研究发展的需要和国际情绪调节研究视角转向的背景,本文拟梳理传统个体取向下教师情绪调节研究的发展,介绍近年来国际情绪调节研究的前沿理论进展,以期为教师情绪调节研究提供新的理论视角和有价值的研究方向。

二、个体取向:情绪调节研究的经典视角

教师情绪调节研究兴起于20个世纪90年代,发展至今约三十余年,受到心理学、社会学、组织与管理研究等各学科相关研究的影响,呈现出多学科融合发展的特性。这种特性赋予教师情绪调节研究以极大的创新力和驱动力,在研究视角和范式方面博采众长,表现出丰富的研究潜力。由于理论基础的多样性,教师情绪调节研究出现了三条主要的研究路径,即情绪调节、情绪劳动和情绪管理。在发展历程上,这三条路径并非孤立前进,而是在不断涌现的新研究中呈现出交叉和互动。

(一)心理学视角:情绪调节理论

对于教师群体的情绪调节过程的关注始于心理学研究。心理学研究者以微观层面的个体心理过程为切入点展开分析。早期研究尚未使用“情绪”一词来对教师的职业体验进行理论化概括,而是着重于对具有负面属性的情绪片段的加以深究,如以工作压力(stress)和职业倦怠(burnout)为核心概念,兼之以对教师职业中的“疲劳”“挫折”和“紧张”等现象的讨论,未将教师的情绪作为影响教学和学校文化的重要方面来考虑(Zembylas, 2003a)。这类研究大多主张以量化方法进行研究,目的主要是为了让教师找到更有效地控制自身情绪的策略。这些研究都倾向于将情绪视作个体的一种心理现象(尹弘飚, 2008),而个体作为一个情绪调节者是孤立于他人和外界环境的。

心理学的情绪调节研究大都可以追溯到弗洛伊德的精神分析学派对于焦虑调节的研究(Gross, 1998b)。精神分析学派否定情绪的积极作用,视情绪为洪水猛兽,认为个体情绪调节的目的是尽可能通过行为和心理上的控制来降低消极情绪体验 (侯瑞鹤,俞国良, 2006),因此关注情绪产生后的应对策略。20世纪80年代,Lazarus和Folkman的研究将情绪调节分为“聚焦问题”(problem-focused)的应对策略和“聚焦情绪”(emotion-focused)的应对策略:前者通过解决引起情绪的问题来调节情绪,后者则是采用行为或认知调节策略来降低情绪的影响(Folkman & Lazarus, 1988)。到了20世纪90年代,情绪研究专家Gross 提出了情绪调节过程模型(Process module),将情绪调节界定为个体影响自己拥有何种情绪、何时拥有情绪以及如何体验和表达这些情绪的过程。他将情绪调节分为“聚焦前因”(antecedent-focused)的调节和“聚焦反应”(response-focused)的调节。“聚焦前因”的调节发生在情绪反应之前,使用的认知策略被统称为认知重估(cognitive reappraisal),即通过修改个体对引发情绪事件的认知而改变其情绪体验,属于一种预防性调节;“聚焦反应”的调节发生在情绪反应产生之后,使用的策略被归纳为表达抑制(expression suppression),即对已经发生的情绪反应进行抑制,但仅控制了情绪的外在表达,并没有改变个体内部的情绪体验,属于一种反应性调节(Gross, 1998a)。在同年发表的另一研究中,Gross关注到了情绪调节过程的情境依赖性,并对过程模型进行了补充性阐述,提出情绪可以在情绪产生过程的五个节点上进行调节,其策略先后为选择情境(situation selection)、修改情境(situation modification)、注意分配(attentional deployment)、认知改变(cognitive change)和反应调节(response modulation)。前四个策略通过选择或回避某种情境、修改情境、改变注意的对象和重新解释当前情境的手段来调节情绪,属于预防性调节;第五个则是改变情绪反应的表现行为的反应性调节 (Gross, 1998b)。关于情绪调节的一系列研究奠定了Gross在该领域的代表性地位,其过程模型清晰呈现了调节策略和调节时机的过程,受到学界普遍认可,对包括教师情绪调节研究在内的各领域研究产生了深远的影响。但值得注意的是,心理学常采用的实验室研究方法使被研究者处于一种非自然的情境中进行情绪调节,该情境缺乏对真实生活中情绪调节过程的人际和环境因素的充分考量。真实生活中情绪的产生与调节往往与他人相关,这对教师情绪调节来说尤其如此。

(二)社会学视角:情绪劳动理论

社会学研究的加入为教师情绪调节研究贡献了宏观层面的研究视角。1983年,社会学家Hochschild提出的情绪劳动理论受到学界广泛关注,研究者们开始广泛关注并采用情绪劳动的视角探究情绪及其相关的各方面。20世纪90年代中期,社会科学研究开始了一场“情绪革命”,英国《剑桥教育学报》与美国《教学与教师教育》陆续出版关于教师情绪议题的专刊。一时间,教师情绪与社会文化、政治、权力的关系成为讨论热点,情绪作为社会文化建构的观点逐渐成为学界共识(Sutton & Wheatley, 2003; 尹弘飚, 2008, 2017)。研究视角的转变让研究焦点从探析教师的个体心理过程,转向揭示控制教师情绪表达和调节行为的隐性社会法则。随着研究的深入,受到批判性情绪研究的影响,有研究者将情绪劳动看作促进教师意识觉醒和行动解放的一种途径,探究社会互动中权力关系对教师情绪的影响,通过情绪劳动对不合理的组织规则和情绪法则进行反思、行动和变革(Zembylas, 2005)。在此背景影响下,教师情绪调节研究也开始关注外部的组织规则和社会法则对情绪调节过程的控制与影响。

社会学视角最具代表性的研究当属情绪劳动理论。自20世纪60年代全球产业转型以来,针对私人情绪日益落入商业组织和营利动机的支配之下的现象,Hochschild提出了情绪劳动这一概念,将其定义为“管理自身的感受以产生公开展示的表情和体态” (Hoschchild, 1983, p. 7),通常用来描述个体为了交际或工作目的,将内在的真实情绪体验整饰为符合社会期望的外显的情绪表达。针对在情绪劳动中使用的调节策略,Hochschild承袭了Goffman的拟剧理论,提出表层扮演(surface acting)与深层扮演(deep acting)两种调节策略。表层扮演只涉及个体通过伪装达到外部的情绪展示的变化;深层扮演则涉及个体通过改变内在感受来产生适当的情绪。随着研究的深入,学者提出在表层扮演与深层扮演之外应该还有第三种策略。美国研究者Ashforth和Humphrey称之为真实表达(genuine expression)(Ashforth & Humphrey, 1993),英国研究者Zapf也肯定了第三种策略的存在,将其称为自动情绪调节(automatic emotion regulation)(Zapf, 2002)。随着第三种策略被越来越多的研究者认可,以情绪劳动为概念基础的情绪调节研究形成了表层扮演、深层扮演和真实表达三足鼎立的调节策略体系,广泛应用于包括教师在内的各群体的情绪调节研究。中国研究者尹弘飚针对中国社会文化环境下的教师情绪调节进行的实证研究,也印证了真实表达策略的存在(Yin, 2012),并提出了相应的策略框架,即表层扮演策略,包括假装(pretending)与抑制(restraining);深层扮演策略,包括转移关注(refocusing)、认知重构(reframing)和隔离(separating);真实表达策略(genuinely expressing),包括释放(releasing)和宣泄(outpouring)(Yin, 2016)。这一研究考虑了中国文化情境的特征,在原本三大分类的基础上细化了情绪调节策略,为研究中国教师的情绪调节提供了可参考的分类框架。

(三)组织与管理学视角:情绪管理理论

相对上述两种路径,组织与管理研究为教师情绪调节研究贡献了中观层面的切入路径。研究者们关注到教师情绪调节与学校组织之间的关联,对工作要求、工作资源、组织支持和组织文化等方面的情绪意涵加以分析,剖析学校组织中的教师情绪调节或管理现象。例如,有研究者将教师的情绪管理与组织公民行为(organizational citizenship behavior)相联系,认为由于所处的学校组织结构与文化特点,教师的角色更倾向于自主裁量和基于自愿进行情绪管理,而不是被规定或被要求(Oplatka, 2007)。

组织与管理学视角具有代表性的是Bolton的情绪管理理论。Bolton对情绪劳动这一概念进行了扬弃,质疑了Hochschild将私人领域和公共领域的情绪管理区分为情绪工作(emotional work)和情绪劳动(emotional labor)的做法,认为这种过于简单的二分法割裂了组织生活与私人生活,似乎身处工作中的个体就不再属于自己 (Bolton & Boyd, 2003)。实际上,组织领域与个人领域的情绪管理行为,无论是在时间还是空间上都是相互交织的。正是认识到这种复杂性,Bolton与Boyd根据感受规则和动机的不同区分了情绪管理的四个类型,即金钱型(pecuniary)、规定型(prescriptive)、展示型(presentational)和慈善型(philanthropic)(Bolton & Boyd, 2003)。金钱型指向以商业利益为目的的情绪管理,具有工具性动机,与情绪劳动的概念指向相似;规定型情绪管理指根据组织或职业规范进行情绪管理,具有利他主义、符合身份地位的动机以及工具性动机;展示型和慈善型均按照一般的社会规则进行情绪管理,但二者动机不同:展示型情绪管理的动机涉及自我的安全感、服从性和存在论属性,慈善型情绪管理的动机则类似赠送“礼物”,带有明显的利他性和奉献性。此外,情绪管理理论也更关注组织因素对教师情绪管理的影响。以公立学校教育和私立教育机构为例,私立学校带有较强的营利目的性,因此私立学校的教师情绪管理会更多地受到商业利益的支配;而公立学校教师更侧重于遵循教师职业规范和伦理,教师情绪管理的个人层面与公共层面相互交织,会更多地进行规定型或慈善型的情绪管理 (潘冬冬,曾国权, 2022)。

(四)三种研究路径之间的联系与区别

在教师情绪调节研究的发展历程中,情绪调节、情绪劳动和情绪管理三条理论路径也从来不是孤立前进的。情绪调节理论和情绪劳动理论在概念和策略上的相似性使二者走向了整合发展的路径,而Bolton的情绪管理理论本身就是对情绪劳动理论的批判与发展。

无论是情绪调节理论提出的认知重估和表达抑制策略,还是情绪劳动理论的表层扮演与深层扮演的策略,在得到情绪研究者的广泛应用后,二者在策略类型上的相似性引起了学者的关注和讨论。一方面,概念整合有利于学术研究的发展。情绪研究专家Grandey针对情绪调节两类策略和情绪劳动两类策略的概念关联性进行了论述(Grandey, 2000)。她认为认知重估策略与深层扮演策略是对应的,两者都通过调整对情境的认知来改变个体内部感受;表达抑制策略则对应表层扮演策略,两者都侧重于修改情绪体验的外部表达。因此,她提出研究者可以整合情绪调节和和个体层面的情绪劳动,同时纳入个体及其所在组织的特征,建构一个组织情境中情绪劳动的运行机制,呈现出个体进行情绪劳动及其前因与后果之间的关系。该模型可谓是情绪劳动研究中里程碑式的进展,在情绪劳动的各领域实证研究中都得到了广泛应用。另一方面,上述两种理论在策略类型上的高度相似并不意味着理论合并,二者仍有不少差异,这些差异体现在以下四个方面。首先是理论背景的差异。情绪调节理论所提出的策略体系源自心理学实验,而情绪劳动理论所总结的策略体系出自于社会学调查,这使得二者最初的关注点就不一致。其次是测量工具的差异。相关实证研究发现,尽管两种理论的概念高度相似,但二者各自的量表中所使用的测量题项的关注点并不相同,例如情绪劳动策略的量表题项会测量调节动机,而情绪调节量表则没有(Lee et al., 2016)。其三,在对调节环境的关注上,情绪劳动理论会关注个体产生该情绪时所遵守的情绪表达规则(或称情绪法则)。例如,教师往往会认为他们应该在课堂上遵循某些规则去表达或上调积极情绪,抑制或下调消极情绪(Zembylas, 2003b)。相较之下情绪调节理论很少关注社会文化因素产生的影响。最后,在后续发展上,以情绪劳动为概念基础的调节策略体系突破了与情绪调节相似的表层扮演和深层扮演两大策略,扩展为包含了真实表达在内的三类体系。

如果说情绪调节理论和情绪劳动理论是从平行发展迈向了交叉发展,Bolton的情绪管理理论则可视为情绪劳动理论发展路径上的分水岭,是对情绪劳动理论的批判性继承。情绪调节理论强调微观个体的情绪管理,情绪劳动理论侧重公共场域的情绪管理现象,那么情绪管理理论则是从组织层面出发,指出个人的情绪管理和公共的情绪管理在实际生活中的多重交叠和相互作用。该理论提出的分类体系是对情绪劳动概念的扩展和细化,在“情绪劳动”的涵义——“顺应组织的显性或隐性规则中表达相应情绪”的基础上,再细分为“金钱型”或“规定型”情绪管理。因此,相较于以情绪劳动为概念基础的研究,基于情绪管理框架的研究更注重组织之间的差异性(如公立与私立教育机构)或组织结构的变化对教师情绪管理的影响。例如,一项针对教师胜任力的研究发现,随着新自由主义的盛行,过度理性化的管理方式对学校的侵入导致教师进行“慈善型”情绪管理的空间被压缩,呈现出向“金钱型”情绪管理转变的倾向,即倾向于进行具有被迫意味的情绪劳动(Hebson et al., 2007)。总的来说,情绪管理理论对于组织与管理层面的影响的剖析会更细致、更深入,其分类框架的概括更多考虑了组织因素的差异性和复杂性。然而,该理论在情绪调节的具体策略上并未提出有见地的主张,这影响了该理论在后续研究中的应用广度。

简而言之,包括教师情绪调节在内的情绪调节研究经由不断的发展,覆盖了从微观的个体内部心理场域、中观的组织管理场域到宏观的社会文化和权力关系场域的整个谱系。这样的全谱系发展是多学科研究交叉影响的必然结果。然而,上述路径无论是关注个体内部的心理过程还是关注个体所处的组织文化和社会权力关系,都表现出明显的个体化倾向,缺少对情绪调节的人际化特性和动态化过程的考量。尤其是教师群体的情绪调节过程不仅涉及自身福祉,还对在心智成熟与权力关系中处于相对弱势的学生群体有着直接而重要影响。教师情绪调节的人际化途径的策略与作用机制尚未受到应有的关注与深究,因此对于教师情绪调节研究的发展而言,人际取向的研究视角的引入兼具重要性与必要性。

三、人际取向:情绪调节研究的前沿进展

教师情绪调节研究的发展一直不可避免地受到上位研究领域——情绪调节研究的极大影响,因此积极追踪情绪调节研究的前沿进展也是教师情绪调节研究深入的必经之路。20个世纪90年代开始有学者发现情绪调节研究陷入了个体主义的窠臼,主张对情绪调节的社会性因素和人际层面的互动进行考察(Francis, 1994; Thoits, 1996),从而开启了人际取向情绪调节的相关研究。经过研究者们的不懈努力,情绪调节研究的人际取向逐渐开辟出了一条颇具影响力的研究路径,开始出现了较为成熟的概念架构和作用机制。其发展历程可概括为理论萌芽期与理论成型期两个阶段。

(一)理论萌芽期

早期较少学者关注人际取向的情绪调节,研究发现或观点零星分布在不同领域的情绪调节研究中,且尚未有公认的概念架构。在情绪调节研究中根据调节对象的不同,可以划分为内在情绪调节(intrinsic emotion regulation)和外在情绪调节(extrinsic emotion regulation),前者指调节者对自己的情绪进行调节,后者指调节者影响他人情绪的过程(Gross, 2015)。早期的人际取向研究不仅研究个体如何通过社交途径或人际互动来调节自我的情绪——即人际取向的内在情绪调节②,也开始注意到人际互动中有意影响或调节他人情绪的过程——即人际取向的外在情绪调节③。因此,理论萌芽期将分别从这两条路线来梳理早期研究。

1.人际取向的内在情绪调节

人际取向的内在情绪调节现象符合人们的日常生活经验和直觉,是最普遍发生的一种情况,同时也获得了诸多实证研究的支撑。早期的人际取向内在调节研究更多出现在对人际关系和社会支持的研究当中。

首先,社会关系的存在本身就影响着个体的情绪调节。早期心理学关于压力缓冲的研究发现,即使没有正式获得社交支持的帮助,仅存在社交支持的可能性也能对心理压力起到缓解作用 (Uchino & Garvey, 1997)。来自社会神经学研究的社会基线理论(social baseline theory)也支持了这种观点。它认为人类适应主要呈现为一个群体生态,即“处于群体中”是人类的基本预期,因此他人的存在有助于个体通过对情绪的社会性调节来保存自身的心理资源并促进个体的身心康宁(Beckes & Coan, 2011)。这也说明了为何人类在缺乏社会互动或在被排斥和孤立时更容易受到负面影响。其次,人际互动过程在调节个体情绪上发挥着关键作用。例如,分享是一种普遍的人际互动行为。关于情绪分享的研究证明,与他人分享经历和情绪体验有助于个体自身的情绪调节,该过程加强了互动双方的社会联系并巩固了双方的关系,为个体提供了亲近感和支持感来帮助改善自身情绪 (Rime, 2009)。甚至人际互动过程可以通过情绪调节机制作用于抑郁症的干预 (Marroquín, 2011)。最后,良好的社会支持有利于增强个体情绪调节策略的有效性。对压力和应对策略的研究发现,恶性的社会互动会加剧个体调节情绪的消极后果,而积极的人际互动循环过程可以增加个体的康宁水平(DeLongis & Holtzman, 2006)。

2.人际取向的外在情绪调节

受到传统情绪调节研究偏好个人取向的影响,研究者们更关注个体如何控制自己的情绪,长期忽视了外在情绪调节的现象。随着情绪研究的在不同领域的深入,研究者们在不同情境中的研究发现共同证明了人际交往中的情绪互动都存在外在调节现象,即调节者通过刻意影响或调节他人的情绪状态的过程。这种调节过程经常出现在或大或小的公开与非公开团体中。

当人们身处一个团体中时,情绪通常是流动的,即情绪具有感染力。1996年,研究者Thoits通过参与式观察对一个剧团的情绪调节情况进行研究,发现该剧团会使用一些技巧干预或操纵其成员的感受,进而提炼出了三种策略:刺激(provoking)、支持/安抚(supporting/comforting)和集体扮演(group enactment)(Thoits, 1996)。刺激策略通常用来唤醒他人强烈的情绪反应,支持/安抚策略通常用来帮助他人恢复到积极或稳定的情绪状态,而在Thoits看来,集体扮演是Hochschild提出的聚焦个体水平的表层扮演策略的社会性版本。这些策略在连续使用时,首先会在身处群体中的个人身上诱发情绪失控,接着引导积极情绪的产生,进而来影响团体的团结程度。这是三种非常典型的外在情绪调节策略。不同于剧团这种非公开的小团体,医院环境下的人际关系,如医患关系、医生之间以及病患之间的关系的研究也许更能体现人际取向情绪调节的普遍性。Francis等人通过与一家大型医院的 22 名被试的面对面访谈,探究“幽默”在医院人际互动中的作用机制,支持了“幽默”是一种人际情绪调节策略的观点 (Francis et al., 1999)。外在情绪调节发生的最为普遍和频繁的互动情境应当是家庭,家庭互动中情绪流动对儿童的成长影响尤为深远。基于家庭环境的情绪调节研究发现,儿童的情绪调节能力是在多种社交经验的影响中发展起来的,其中至少包含以下五种经验:(1)父母如何直接干预和管理儿童的情绪,包括为防止负面情绪产生的主动干预;(2)父母如何评价(如同情、批评或鄙视)儿童的情绪会影响儿童对自我情绪的评价;(3)家庭生活中普遍的情绪氛围,包括其他家庭成员的情绪要求、情绪榜样和情绪指导;(4)针对情绪展开的亲子对话影响着儿童的三个方面发展——情绪表征、情绪调节过程和对情绪管理的期望;(5)父母与儿童之间的总体关系质量是孩子获得被支持感或不安全感的来源(Thompson & Meyer, 2007)。

(二)理论成型期

随着各领域情绪调节研究对人际互动层面的考察逐渐深入,人际取向的情绪调节研究逐渐积蓄了不容忽视的学术影响力,开始有研究者着手整合这些新兴的研究成果,以图构建被学术共同体认可的理论框架。这一阶段具有代表性的是2009年Niven等人对人际情绪调节策略框架的整合,以及2013年Zaki和Willams的人际情绪调节模型——该模型成为了人际取向情绪调节研究的奠基石,相应的测量工具开发则为这一研究领域走向成熟提供了支架。

1.初步整合

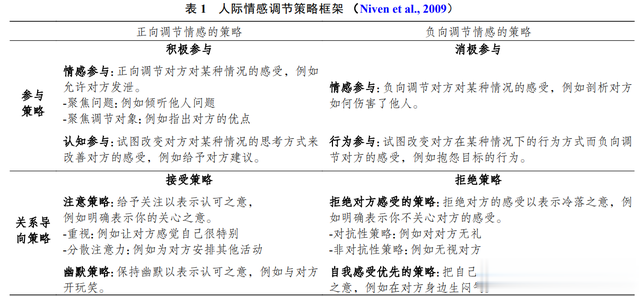

尽管人际情绪调节已被证明发生在各种人际互动环境中,但这一领域长期缺乏一个共同认可的理论框架。2009年,Niven等人尝试对这一领域进行了整合,提出了一个人际情感调节策略的分类框架(interpersonal affect regulationification)(见表1)(Niven et al., 2009)。

该理论框架整合了已有研究中关于人际情绪调节的策略,根据两个层次的维度区分了八类人际情感调节策略。第一层次的分类维度聚焦于人际情绪调节的动机,即为了改善或是恶化互动同伴的情绪;第二层次的分类维度区分了参与策略和关系导向策略:参与策略主要考虑了调节过程中的情感、认知、行为等三种参与方式,而关系导向策略则更注重调节过程中的接受或拒绝的信号传递。该分类框架是对已有研究结果的一次有价值的整合,但更偏重于人际情绪调节的外在调节层面,将外在人际情绪调节等同于人际情绪调节,对内在调节层面有所忽略。

2.模型建构

2013年,Zaki和Willams系统性地检视了人际情绪调节研究,将人际情绪的内在调节与外在调节的方面都纳入考量,基于调节目标(自我和他人)和调节反应类型(反应依赖和反应独立)两个维度构建了一个2*2矩阵式的人际情绪调节策略模型(Zaki & Williams, 2013)(见图1)。

内在人际情绪调节(intrinsic interpersonal emotion regulation)指向人际互动中的个体自身,其中包含反应依赖型(response-dependent)和反应独立型(response-independent)两种情况。反应依赖型需要得到互动同伴的特定反馈才能完成,例如调节者向他人表达情绪后得到支持性反馈然后再完成自我的情绪调节。这个过程通过产生“安全信号”(safety signals)和“归属感”(affiliation)作用于情绪调节,来自他人的支持性反馈会给予调节者“并非一个人面对”的信号。反应独立型则无需他人反馈也能完成。例如调节者在与他人互动时,为了更好地表述情绪状态,调节者会对自己的情绪加以命名,即给自己添加一个“情绪标签”(labeling)。在这种情况下,即使对方没有给予适当反馈,调节者也能够通过贴标签的行为完成情绪调节。

外在人际情绪调节(extrinsic interpersonal emotion regulation)的调节目标为他人,即个体主动调节他人情绪的过程,它也包括反应依赖与反应独立两种亚型。外在调节的反应依赖型需要调节者(自己)在帮助调节对象(他人)后获得后者情绪状态变化的反馈,在此过程中,调节者自身的情绪也同时得到了调节,其作用机制为“替代性情感”(vicarious affect)。换言之,调节者在帮助他人改善情绪时展现了亲社会行为,设身处地地感受到他人情绪状态的变化,而他人情绪得以成功调节的同时会抚慰调节者自身的情绪。外在人际情绪调节同样存在反应独立的情况,即使调节对象没有对调节者的帮助产生适当的反馈,此调节过程也可以完成,因为个体在调节他人情绪时展示的亲社会行为本身能够产生“温暖的光晕”(warm glow),从而减缓他人的负性情绪 (Zaki & Williams, 2013; 胡娜等, 2020)。

此外,社会互动情境中的人际情绪调节是一个复杂、流动且相互交织的过程,但它并不与个体取向的情绪调节相互排斥。恰恰相反,二者相辅相成。个体取向的情绪调节强调相互独立的个体内部发生的心理过程,而人际情绪调节关注发生在真实的人际互动情境中,多主体有意追求某种共同目标而进行的情绪调节,因此情绪调节更像是彼此的“共谋”。

3.人际情绪调节的测量

当人际情绪调节作为一个新兴议题得到学界的关注之后,它的可测量性也被研究者们提上了日程。一个具有代表性的测量工具是Hoffmann团队在2016年进行的一项研究。该团队通过质性分析、初步探索性因素分析、探索性与验证性因素分析以及量表信效度进阶检验组成的四个研究,从提出、精炼和验证策略题项,到最终量表的整体检验,编制出了一个由四个维度组成的“人际情绪调节问卷”(Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire)。该量表的四个维度分别是:(1)增强积极情绪——一种寻求他人帮助来增加身心康宁的倾向;(2)换位思考——通过思考他人处境来提醒自己不用担心;(3)安抚——寻求他人的安慰与同情;(4)社会模塑(modeling)——观察他人如何应对给定的情况 (Hofmann et al., 2016)。霍夫曼团队的人际情绪调节问卷不仅有良好的测量学特性,还在不同样本和地区的采用中均具有良好的信效度,并在近期被引入中国的心理学研究中,为国内人际情绪调节研究提供了一个有效且可靠的工具 (陈程等, 2021)。

此外,人际情绪调节模型的提出者之一Williams及其团队在2018也编制了一个测量人际情绪调节策略使用倾向和效能的“人际调节问卷”(Interpersonal Regulation Questionnaire)。无论使用个体取向还是人际取向的情绪调节策略,都会受到个体偏好的影响,且不同个体对使用这些策略的效能感也各不相同。该团队编制此量表的目的就是测量人际情绪调节策略使用倾向和效能的个体差异,并对社会与情绪康宁、社会关系和对社会支持的感知等维度进行测量。研究发现,人际情绪调节倾向性和效能感高的个体,在情绪表达能力、同理心和社交能力方面表现更好,而人际情绪调节效能感高的个体从社交支持中也获益更多(Williams et al., 2018)。

四、未竟之路

学术研究的生命力在于突破和创新。一个领域研究的蓬勃发展不仅需要总结过往、深耕当下,更要敏锐洞察正在涌现的发展趋势及其未来走向。前文梳理了国内外教师情绪调节研究采用的传统理论视角,描绘了该研究领域近来出现的趋势转变,并对新兴的概念框架和测量工具进行了介绍。最后我们将结合未来发展趋势,讨论人际取向情绪调节在教育研究中的应用和调适,以及由此产生的文化适应性和本土化应用问题。

(一)在教育研究中的应用与调适

个体取向情绪调节研究在教育研究中的应用历经三十余年的发展,已经取得了丰硕的研究成果。人际取向的情绪调节研究在近十年中才逐渐成型,在教育研究中的应用更是姗姗来迟,但受到的关注正在逐渐攀升。在儿童发展方面,有研究者采用Niven等人的人际情绪调节策略框架,研究了儿童的人际调节策略使用情况。在这项研究中,父母与孩子双方都报告了儿童的人际情绪调节行为,结果显示,不同年龄段的孩子具有不同的策略使用倾向(López-Pérez et al., 2016)。在语言学习方面,针对语言教师的人际情绪调节的研究发现,教学过程中语言教师对学习者进行的人际情绪调节的有效性被双方所认(Bielak & Mystkowska-Wiertelak, 2020b)。在教师情绪康宁方面,荷兰研究者在对教师个体的情绪衰竭和调节策略的研究中也发现了人际互动的影响,例如在课堂中表现出更多人际互动和教学经验丰富的教师都具有较低的情绪衰竭水平(Donker et al., 2020)。香港研究者对幼儿园园长情绪调节的研究也为人际情绪调节策略对情绪康宁和人际互动的积极作用提供了实证支持(To & Yin, 2021)。在教师专业发展方面,奥地利研究者在关于职前教师情绪调节的研究中发现,教师的自我效能感与人际情绪调节有关,并且教师的人际情绪调节能够预测更高的利他主义职业动机(Koschmieder & Neubauer, 2021)。

过往的教师情绪调节研究更强调个体的认知重估和表达抑制等内在调节过程,但在真实世界中,我们的情绪和情感活动几乎完全嵌入于社会交往之中。对教师来说更是如此,因为教师工作场域的社会性较之于个体性更加鲜明。在理论上,教师既是拥有着丰富的私人感受的普通个体,也是有着独特的职业伦理和道德规范的专业人士。人际取向的情绪调节不仅契合教师作为社会性个体的私人生活,也与教师以人际互动为基础的职业生活特质高度适切;在实践中,教师的情绪可以缓冲生活事件对于学生情绪的影响,并在一定程度上预防学生抑郁的产生(卢永彪等, 2014)。因此,关注互动双方的人际情绪调节现象,不仅是对教师身心康宁的关心,也是对学生健康成长的关怀。

(二)文化适应性与本土化应用

主流教师情绪调节研究的研究对象大多是身处同一文化背景下的教师群体,但文化背景也是影响教师情绪调节策略偏好的重要因素。受西方个体主义文化倾向的影响,国际文献中的研究者与研究对象都更侧重于个体如何独立控制和调节自我情绪的问题。情绪研究专家Nias曾指出,个体主义文化倾向于增加了其文化成员的情绪压力,这体现在以下三个方面:其一,培养了一种“别人都在应对情绪压力”的错觉,而自己的恐惧源于个体的无能;其二,要求个体假装没有感觉;其三,无法促进日常的人际交流,使微小的人际差异发展成大问题(Nias, 1999)。因此,个体主义文化倾向对个体的情绪调节能力提出了高要求,在一定程度上会阻碍个体从社交途径获取帮助。相对而言,东亚文化群体通常有着集体主义的文化倾向。与西方文化中强调个体表现不同,集体主义文化中的个体与他人的社会关联性更高,可能对周围的社会性信息更加敏感,因此运用人际情绪调节策略以降低负面情绪状态的可能性更大 (胡娜等, 2020)。有研究也佐证了文化差异对情绪调节方式的影响,发现在不同文化背景的群体对比中,东亚文化群体在压力情境中更倾向于采用人际情绪调节策略,原因是这些策略更符合他们的文化背景和偏好(Liddell & Williams, 2019)。

相较个体取向的教师情绪调节研究,人际取向的情绪调节更符合中国的文化特征和教师的职业特质,这是一个富有潜力的研究方向,但也需留意本土化的应用问题。把握国际研究趋势的目的是要化为己用,立足于中国的教育实践来展开研究。首先,要在充分认识中国学校教育与教师工作的文化与情境特征的基础上,为中国教师和教育教学实践贡献绵薄之力,也为世界输出中国经验。其次,情绪研究起源于心理学,在与社会学、组织与管理学等各学科的交叉与融合中发展,进而应用于更广泛的研究领域。因此,教师情绪调节研究亦是多学科与教育研究融合发展的产物,这意味教师情绪调节研究者必须具备跨学科意识,博采众长,从多元化的理论视角中把握研究发展趋势。此外,更重要的是要立足于教育研究的价值取向和专业特质,在学校教育的具体情境中对教师情绪调节展开研究。透过教师情绪调节,我们试图剖析如教师发展、师生关系、学生成长乃至教育政策等诸多议题的质地纹理,进而分析与回应教育发展的现实诉求——教师情绪调节研究的意义便在于此。

(参考文献 略)

(本文首次发表在《华东师范大学学报(教育科学版)》2024年第7期)